國外和愛文化理論研究綜述:結構、機制與組織績效

宋孜宇

內容摘要:和愛文化是西方組織文化與組織行為研究領域中出現的新范疇,它強調人的情感因素在組織文化中的核心作用。本文通過梳理該領域主要文獻,對和愛的概念范疇、和愛組織文化的強度特征、結構和形成機制,以及和愛文化的組織績效進行了綜述,最后分析了該領域研究的不足。

關鍵詞:和愛文化 結構 機制 組織績效

在西方的組織行為學研究中,正在出現一種情感導向的組織文化與組織行為研究,強調人的情感屬性在人與人之間的相互合作和績效產出中所扮演的重要角色,如職場友誼和組織關懷等。組織中的和愛文化是西方學界最近發展起來的更具代表性的研究,它將組織中的情感因素上升到組織文化的高度進行審視和研究,但在國內卻依然鮮見。因此,有必要從國外文獻中梳理出這一范疇的主要理論成果,為國內組織文化研究提供新的思路。

和愛的概念范疇

在我國情境中,和愛(companionate love)是指和諧友愛,并常見于思想政治和精神文明建設領域,一般指集體主義精神中所要求的團結、互助和友愛等口號式的精神指標,因而在我國的組織文化與組織行為研究領域中較少涉及。“愛”作為純粹的心理學范疇,在管理學研究領域中亦很少涉及,然而“和愛”作為組織文化和情緒勞動理論中的一個方面,同組織成員及團隊工作績效關系密切。其實,心理學領域已經對和愛理論進行了達半個世紀之久的研究,最早提出這一概念的是Walster(1978),他將和愛定義為一種對他人的友愛、同情、關懷和溫柔的對待,并作為人的情感體驗的基礎而存在,這一定義基本反映了和愛的主要內涵。隨后,Berscheid和Walster(1978)對這一定義進行了補充,認為和愛是以激情(passion)為基礎,并且與人們的工作和生活密切交織,進一步充實了和愛的內涵。Sternberg(1988)從新的視角解釋和愛,認為和愛是以熱情(warmth)和溝通(connection)為基礎,具有潛在社會目的性的一系列情感體驗過程和情感傳遞行為。這一定義從過程角度反映了和愛范疇的本質。

在隨后的研究中,一些心理學者對這一范疇進行了更為細致的探討。相較于人類的其它類似情感,和愛在程度上顯然要弱于情愛(romantic love)(Hatfield & Rapson,2000)。另外,不同于諸如自豪和愉快這樣自我導向的積極情感,和愛是一種他人導向的情感,需要人際間的相互依賴和較高人際敏感來不斷推動(Gonzaga et al.,2001)。從社會演化的視角來看,和愛是加強社會聯系的一種方式,能夠幫助人們維護彼此間的聯系和承諾(Reis& Aron,2008)。Walster等人從內容視角對和愛的定義中得到了多數學者的認可,本文主要采用這一視角的定義。

和愛文化的強度特征

和愛作為一種他人導向性的社會情感,必然會對工作場所的氛圍和組織績效產生影響,并且形成獨特的“和愛文化”。Jackson(1966)認為,高強度的和愛文化具有兩個關鍵特征:“透明化(crystallization)”和“高表現度”(high degree of displayed intensity)。和愛文化所具有的透明化特征是指,類似于關懷、友愛、同情和柔情這樣的情感表達會發生在整個社會單元和組織中,能夠清晰而明確地為組織成員所感知,從而形成一種具有很強滲透性和共識性的行為文化。在這樣一種組織文化中,同情和關懷等情感在整個員工關系網絡中流動,不斷從一個員工流向另一個員工,同時流向不同層級的領導并返回(Kahn,1993)。同時,在這樣的文化中會更加頻繁的使用“所有人”、“每個人”和“我們”這樣的詞匯,從而構成了高強度的和愛文化的語言標志。和愛文化的高表現度特征是指在這種文化中,人們會相比于在一般的組織文化中更多、更明顯地去表達諸如關懷、友愛、同情和柔情這樣的情感,這種刻意性甚至可能讓組織中的臨時外來者感到意外和不知所措。

相反,在低強度的和愛文化中,員工中的關懷、友愛、同情和柔情這樣的情感表達很少甚至不存在,表現出很低的透明化特征和低表現度的情感表達。在這樣的組織中,員工之間往往表現出冷漠甚至麻木不仁,當組織中的成員遭遇困難或麻煩時,彼此之間不會期望得到或給予他人關懷、同情等情感支持,因為根本沒有表達不幸和痛苦的空間。和愛文化的強度特征是區分這種文化與一般組織文化的重要參數之一,為定量化研究和愛文化提供了量化依據。

和愛文化的結構

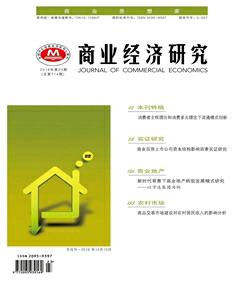

Hatfield和Rapson(1993)認為在和愛文化的結構中處于最外層的是可見的外傾性要素,即和愛的情感得以被表達和傳遞的以非語言為主的一些方式,它們包括身體語言、語調和有限的身體接觸。Tracy和Robins(2008)認同這一觀點,并認為人類對于非語言情感表達方式的察覺和認知是與生俱來的能力,這與傳統的組織文化有著明顯的不同。和愛文化中的這種可見的、外傾性的、非語言的情感表達方式是理解和愛文化如何傳遞與維系的關鍵所在。Trice和Beyer(1993)發現,語言表達、空間距離、物品、藝術品和裝飾,以及故事的敘述、集體儀式、禮節和典禮等也是表達和愛文化的重要方式,并成為和愛文化結構中最表層的組成要素。總之,和愛文化的最表層要素是主要以非語言要素為主的多種情感宣表方式。

Barsade和Neill(2014)認為和愛文化結構的中間層面是組織的外來者所不能輕易觀察,只有處于其中的員工能夠認知并解釋的價值觀形式的存在,這種價值觀可以反映出組織對于關懷、友愛、同情和柔情等情感的重要性的總體認識。組織的和愛文化價值觀從形式上看既可以是描述性的,也可以是規定性的。描述性的價值觀是組織中實際所表達的情感文化的類型,而規定性的價值觀則反映了組織所支持或推崇的價值觀,與員工實際所表達的情感文化可能一致,也可能不一致。這兩種價值觀在哲學意義上可以理解為實然性和應然性的關系。也可以將規定性的價值觀理解為組織層面的價值觀,描述性的價值觀理解為個體層面的價值觀,這兩個層面的價值觀往往存在一定的差距,但其基本取向是一致的。學者們對和愛文化結構的中間層面的認識仍存在一定的模糊性,并且不同于一般意義上的價值觀的內涵。

Barsade和Neill(2014)認為,和愛文化結構的最底層即核心層很難清楚表達或者觀察,是一種對于在組織中表達或者抑制這種情感的意義所持有的一種潛在的、想當然的邏輯假設。強和愛文化中的這種潛在假設,將工作場所中表達的關懷、柔情及友愛等情感視為工作意義中自然存在的一部分,并本能地感覺到只有這樣做才是好員工。相反,在弱和愛文化中自然地假設認為不必在組織中表達關懷、同情、柔情和友情,甚至可能認為這樣的情感表達是不恰當的,這種表達被當作是一種浪費,并且標志著在某方面可能存在著弱勢或標志著一種依賴性(Solomon,1998)。和愛組織文化結構的三個層次是相互影響和相互強化的關系,可見之物、價值觀和基本假設共同塑造了不同組織中或強或弱的和愛組織文化(見圖1)。和愛文化所具有的這種由內而外、由潛在到可見的層次結構明顯區別于傳統的組織文化結構,充分反映出情感因素主導下組織文化的特殊性。

和愛文化的形成機制

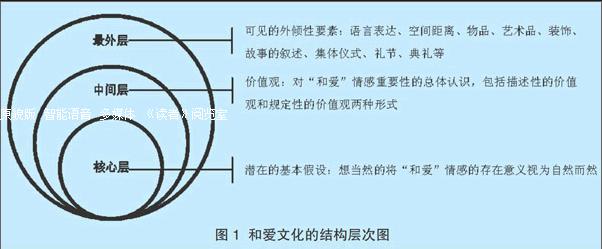

和愛文化在組織中形成并逐漸增強的過程不同于一般組織文化的演進過程,其中包含了若干獨特的原理和機制。Barsade和Neill(2014)通過實證研究發現,和愛文化轉化為具體行為并影響員工及其工作產出主要是通過兩種機制:情感機制(feeling mechanisms)和規則定制機制(normative enactments)。情感機制是指員工真實體驗或經歷“和愛”情感,進而激發自身的“和愛”情感,這種情感可以通過多種方式激活。Ashforth和Humphrey(1993)發現,員工會在一些特殊的工作場所或情境中自發產生這種類似于“和愛”的情感,比如在聽到同事遭遇工作挫折時自發產生的同情心等,這種現象可以稱之為“自生情感”(self-generation emotion)。Hatfield et al.(1993)發現在集體環境中,真實的“和愛”情感通常產生于情緒傳染(emotional contagion),即通過潛意識的真實感動和共鳴來“捕獲”來自于其他同事的“和愛”情感,并將此情感視為共有情感而成為組織文化的一部分。情緒傳染從本質上看是行為與聲音的反饋過程,即通過模仿他人的面部表情、語氣或身體語言,自身的面部表情或行為就包涵了同樣的情感,這種機制在心理學中被稱為“表部反饋”(facial feedback)。情感機制的最后一種形式是“深層扮演”(deep acting),即員工會有意識地在工作場所中嘗試著去表達他們彼此所需的真實情感,從而獲得一種令彼此都感到舒適的情感氛圍。深層扮演行為常常發生于員工與顧客之間,而最近的組織行為研究證明員工之間的相互關系也與這種行為有關(Ozcelik,2013)。深度扮演行為在面部、身體和語音的同步反饋下完成情感定制過程,從而使他人感受到這種情感,并使彼此獲得多種心理利益。

規則定制機制是保證人們的情感表達符合群體預期的一種潛在機制,同時它不必考慮人們的真實感受是否與其所表達的相一致(Levy,1973)。Parkinson(2005)認為規則定制機制要求人們在這種和愛文化中,不但要真實的、自發的表達情感,而且需要有策略并有意識地去表達情感。其實,社會學家早就發現,強烈的個人情感表達有利于群體的團結和成員間行為的一致性。Goffman(1959)發現,群體要想保持內部積極的社會互動與合作就必然需要一個“文化腳本”(cultural scripts),它規定了社會組織可以接受的情緒和情感,而可以無視情緒表達者的真實感受。因此,規則定制機制的存在,可能要求人們去表達自己并沒有感受到但是卻因工作需要而必須表達的情感,而這種情緒或情感行為正是“表層扮演”(surface acting)。Clark(1997)從另一視角分析規則定制機制,他發現規則定制機制是社會情感交換的一種形式,或者可以理解為情感互惠(emotional reciprocity),它可以使來自于同事的安慰會在未來的某個時候產生償還與報答的心理責任感或心理壓力。另外,從社會學視角可以將規則定制機制簡單地理解為一種從眾心理,即通過模仿他人的情感模式以與群體保持相似,從而為組織所接納。學者們從不同視角對和愛文化規則定制的研究雖然沒有形成完全統一的意見,但是這些研究的價值在于肯定了規則定制機制的存在及其所發揮的作用。正是由于規則定制機制的存在,使得本不傾向于感受和表達“和愛”之情的員工,當處于和愛的組織文化中時,也將開始投入于這樣的情感表達,盡管他們的動機可能來自于服從而不是內化。

最后,Hareli和Rafaeli(2008)通過研究發現,和愛文化中的情感機制和規則定制機制是通過反饋過程相互作用而最終形成一個情感循環:“和愛”情感的感受促使員工定制他們的情感行為進而加強了組織的和愛文化;而同時,剛開始僅僅為服從這種文化規則而表達“和愛”情感的員工,在情感傳染機制的作用下也將樂于感受這種積極的組織情感文化。在這兩種機制的交互作用下,最終使得組織中的和愛文化得以建立并不斷強化(見圖2)。

和愛文化情感循環的形成使組織成員從被動接受“和愛”情感到自發傳遞“和愛”情感,這是“和愛”情感得以在組織中扎下根來并成長為一種組織亞文化的關鍵所在。然而從以上的研究中可以發現,在和愛文化的情感循環機制中,還缺少必要的動力機制以不斷推動這一循環的自我強化,這其中除去純粹的情感利益之外,各種形式的與組織績效相關的積極因素是更為重要的動力要素。

和愛文化的組織績效

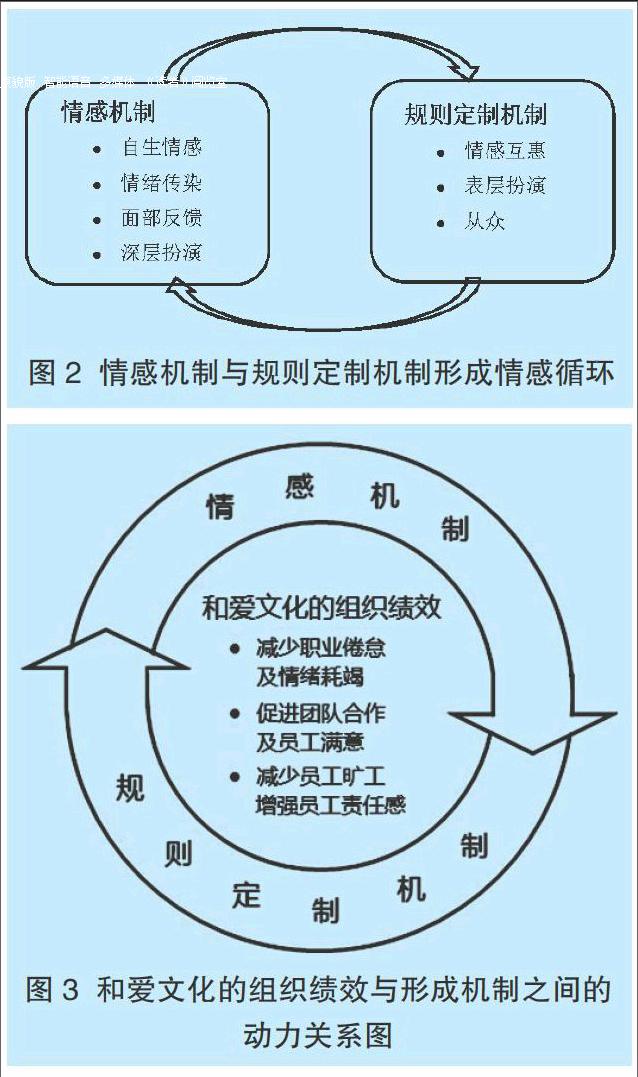

和愛文化的積極效應主要集中于降低工作倦怠、降低曠工、更好的團隊合作和員工更好的身心狀態等,這些積極效應都不同程度地與組織績效的改進密切相關。

職業倦怠也被稱為員工情緒耗竭,是一種由情感枯竭和過度工作所導致的職場退縮現象,一般常見于其工作內容中人際工作比重較高的工作。情緒耗竭通常被認為是一種個體層面的現象,這種現象與個人資源的維持或耗盡有關。Kahn(1993)通過研究證實,員工之間的關愛行為有助于人際資源的建立,進而可以幫助員工更好地應對甚至扭轉情緒衰竭的負面影響。關愛行為是和愛文化所包含的一個方面,這就部分證明了和愛文化對于有效克服職業倦怠及情緒衰竭的積極作用。

對團隊合作的促進是和愛文化的另一種組織產出。Van和Bakermans(2012)從生物學視角揭示了“和愛”之情的體驗與人體荷爾蒙催產素分泌之間的密切關系,而這種激素可能成為更好的團隊合作以及更高的工作滿意度的驅動因素,它同時也對表情識別和信任的產生很有幫助,并最終通過促進人們之間的情感、親密和滿足,從而有利于更好的團隊合作。這一研究從生物學視角為和愛文化對團隊合作的積極促進作用提供了證據。從社會學視角看,Markus和Kitayama(1991)的研究發現,“和愛”情感能夠在組織中引發以他人為中心的文化傾向,使員工表現出更強的集體意識和相互依賴的工作關系,進而產生更強的合作導向和團隊導向。Cote和Morgan(2002)所進行的研究也表明,有意表達更多愉快情緒的員工在隨后的工作中會體驗到更多的工作滿意,并表現出較高的工作滿意度。這些研究表明,組織中的和愛文化能夠通過多種生物因素和社會因素的中介效應實現更好的團隊合作及團隊績效。

對于和愛文化與員工曠工的關系,Boyatzis et al.(2006)的研究表明,積極的情感體驗有助于提高人體免疫力,進而使員工更容易從工作壓力中恢復身心,從而使員工盡可能避免因病曠工。Hausknecht et al.(2008)的研究表明員工的曠工與社會期望有關,處于和愛文化中的員工在規則定制機制下更容易符合組織的潛在期望,因而更容易在工作中獲得愉快的體驗,進而更樂于工作并與同事愉快地共處。Barsade和Neill(2014)認為,和愛文化加強了員工間的情感關系,這種關系會增強員工的工作責任感,因為他們意識到自己的曠工將會加重同事的負擔。關于員工曠工與和愛文化之間關系的研究雖然并不徹底,但是也已經能夠部分地證明組織中的和愛文化對于有效降低員工曠工所具有的積極效應。

由于“和愛”情感對組織績效的積極影響,使“和愛”情感得以被組織各層級成員所接納并逐步參與其中,在積極強化與反饋的循環過程中,和愛文化成為企業組織中的亞文化,并以其獨特的情感屬性與往往排斥情感因素的組織主體文化相得益彰,共同促進組織的成長和績效的不斷提高。和愛文化的形成機制與組織產出之間的關系如圖3所示。

綜觀現有文獻,不得不承認目前有關和愛文化的研究仍處于起步階段,現有研究還存在一定的不足與局限。西方文化是一種敢于表達自我情感的外向型文化,無論是在家庭情境中還是在工作場所中都是如此,而且西方人表達情感的非語言方式往往比較豐富和夸張。而東方文化的基調是羞澀和低調,東方人在工作場所中往往會刻意隱藏自己的情緒和情感,而且表達情感的方式也要簡單得多。因此存在于西方組織中的和愛文化能否在東方文化的企業和組織中成功激發和培育還有待研究。

參考文獻:

1. Ashforth B E,Humphrey R H. Emotion labor in service roles:The influence of identity. Academy of Management Review,1993,18(1)

2. Barsade S G,Neill O A. Whats Love Got to Do with It? A longitudinal study of the culture of companionate love and employee and client outcomes in a long-term care setting. Administrative Science Quarterly,2014,59(4)

3. Cote S,Morgan L M. A longitudinal analysis of the association between emotion regulation,jobsatisfaction and intentions to quit. Journal of Organizational Behavior,2002,23(8)

4. Hareli S,Rafaeli A. Emotion cycles:On the social influence of emotion in organizations. Research in Organizational Behavior,2008,28

5. Hausknecht J P,Hiller N J,Vance R J. Work-unit absenteeism: Effects of satisfaction, commitment,and labor market conditions,and time. Academy of Management Journal,2008, 51(6)

6. Kahn W A.Caring for the caregivers:Patterns of organizational caregiving. Administrative Science Quarterly,1993,38(4)

7. Markus S,Kitayama S. Culture and the self:Implications for cognition,emotion,and motivation. Psychological Review,1991,98(2)

8. Solomon R C. The moral psychology of business:Care and compassion in the corporation. Business Ethics Quarterly,1998,8(3)