完善制度 歷史的選擇

□ 《民生周刊》記者

完善制度 歷史的選擇

□ 《民生周刊》記者鄭旭

我國改革開放的歷程,實際上就是一部不斷強化產權保護的歷史。

盡管當前我國產權保護狀況仍然存在很多值得擔憂的問題,與建立統一開放、競爭有序的現代市場經濟體系還有相當大的距離,但基于歸屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉順暢的產權制度,是市場經濟和相關制度安排的基礎,因此自改革開放以來的近40年時間里,我國基本形成了現代產權制度和產權保護法律框架。

《民生周刊》記者梳理發現,從上世紀70年代末、80年代初在農村建立家庭承包制開始,到80年代中后期放開民營經濟和90年代推進國有企業公司制改革,我國已經逐步打破計劃經濟條件下國有經濟一統天下的僵化體制,建設多種所有制經濟共同發展的產權制度。這一時期,依法保護各種所有制經濟產權的需要開始日漸突出。2004年,“公民的合法的私有財產不受侵犯”被寫入《憲法》。而隨著2007年《物權法》的頒布,以公平為核心原則的產權保護制度正逐步形成,初步建立起產權保護的法律體系。2016年11月27日,中共中央、國務院《關于完善產權保護制度依法保護產權的意見》正式對外公布。

專家指出,我國改革開放的四十載歷程,實際上就是一部不斷強化產權保護的歷史。

從“小秘密”到“大動作”

1978年末,中國經濟改革在堅冰凍土下緩緩涌動。

這一年的11月24日深夜,安徽省鳳陽縣鳳梨公社小崗村西頭嚴立華家低矮殘破的茅屋里擠滿了18位農民。關系全村命運的一次秘密會議此刻正在這里召開。

據史料載明,這次會議的直接成果是誕生了一份不到百字的包干保證書。其中最主要的內容有三條:一是分田到戶;二是不再伸手向國家要錢要糧;三是如果干部坐牢,社員保證把他們的小孩養活到18歲。而這個“小秘密”在當時的歷史環境下是冒天下之大不韙的。

翌年秋天,小崗村收獲了66噸糧食,這相當于全村1966年到1970年5年糧食產量的總和。1980年春天,該村“大包干”的做法獲得時任中央領導同志的高度肯定。

1982年1月1日,我黨歷史上第一個關于農村工作的一號文件正式出臺,明確指出包產到戶、包干到戶都是社會主義集體經濟的生產責任制。此后,我國政府不斷穩固和完善家庭聯產承包責任制,鼓勵農民發展多種經營。

如果說在農村建立家庭承包制是改革開放后我國農業基本經營制度改革的偉大創舉,并由此建立農村基本經濟制度和市場機制,使廣大農村地區迅速摘掉貧困落后的帽子,那么始發于上世紀90年代中后期的國有企業改革,則是以化解產能過剩、擺脫生存困境、優化供給結構的一次“大動作”。

據權威史料記載,接近新千年的中國已擺脫短缺經濟,市場經濟的春風和現代企業經營自主權的擴大掀起了新一輪投資擴能高潮,長期受計劃經濟思想的束縛,企業普遍對市場增長空間預期過于樂觀,盲目投資、重復建設和資源的嚴重錯配導致以紡織、家電等為代表的制造業出現了嚴重的產能過剩,國有企業大面積虧損,多數行業的產能利用率不足40%;經濟體內部出現嚴重的三角債問題,銀行壞賬率高企;同時也疊加1997—1998年亞洲金融危機的外部沖擊下有效需求的減少,需求端壓力逐步延伸到供給端,國有企業發展舉步維艱。

為了國民經濟的可持續健康發展,中央政府采取了一系列調控政策抑制投資過快增長,并對國有企業實施了大刀闊斧的改革舉措。

在1998年的改革中,企業和銀行大都是國有企業或國有控股企業,民營企業較少,中央政府選擇的是以行政手段為主來展開國企改革和化解過剩產能,并通過先選擇重點行業做示范(紡織行業),再全面推進的方式來運作。

有關這場改革的舉措,目前較為統一的認識是:實行了分流下崗職工政策;行政約束去產能,優化供給結構;實施積極的財政政策和中性偏緊的貨幣政策;積極推進企業債權轉股權;力推企業兼并重組。

其中,在“積極推進企業債權轉股權”過程中,按照當時的舉措,實施金融政策支持托底,及時成立了中國長城資產管理公司、中國信達資產管理公司、中國華融資產管理公司和中國東方資產管理公司等四大國有金融資產管理公司剝離銀行債務,實現由債權債務關系向持股分紅的股東關系順利轉型,既分攤和弱化了企業的經營風險和債務風險,又有效降低了銀行的不良資產率。

而在“力推企業兼并重組”過程中,則是通過行政命令、政策扶持,兼并破產政策重點向紡織行業傾斜。兼并重組遵循市場機制汰劣促優的競爭法則,通過資產重組、債務重組和市場重組等提升資源的配置效率和市場的有效競爭性。

“私產入憲”與“一物一權”

正如前文所述,通過改革鏈條的傳動,在以公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的社會主義市場經濟體制下,各種資本流動、重組、融合日益頻繁,特別是在進入新世紀后,國內民眾擁有了越來越大的私有財產,如房產、汽車、儲蓄和債券等,有動產也有不動產,有生活資料也有生產資料。因此,物質生活與社會財產狀況的變化也使得民眾對于法律保障的要求越來越迫切,自下而上期許《憲法》能進一步加強對私權的保護。

2003年,黨的十六屆三中全會提出“要依法保護各類產權”“保障所有市場主體的平等法律地位和發展權利”。

2004年3月,十屆全國人大二次會議通過了《憲法》修正案并公布施行。

《憲法》修正案明確,公民的合法的私有財產不受侵犯。國家依照法律規定,保護公民的私有財產權和繼承權。國家為了公眾利益的需要,可以依照法律規定對于公民的私有財產實行征收或者是征用,并給予補償。

盡管“私產入憲”是我國推行經濟改革以來最重要的歷史事件之一,然而《憲法》只是原則性的規定,宣示性的表述,并不規定具體的物在具體的主體之間的分配,更不規定物權的具體內容,亦不能給人們提供具體的行為規范。

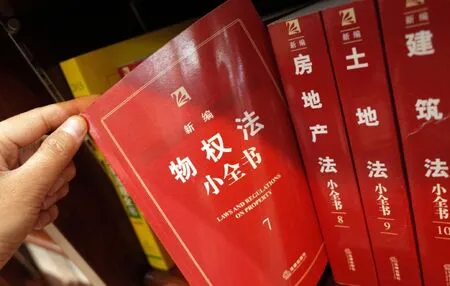

于是作為《憲法》中有關保障公民和國家財產權利的條款的延伸,一部以“一物一權”“物權法定”“公示公信”為基本原則,重在維護國家基本經濟制度,根本任務在于界定產權、確認產權和保護產權的法律——《物權法》,在多達六次審議后,于2007年10月1日起正式施行。

有觀點指出,《物權法》的頒布實施不但使產權保護的法律體系得以建立,也使民眾對自己財產的權利有了更加明確的法律依據,有了更強有力的法律保護方法。

完善制度是歷史的選擇

2012年11月15日,黨的第十八次全國代表大會在北京勝利閉幕,開啟了全面建成小康社會新的偉大進軍,同時也開啟了共創中國人民和中華民族更加幸福美好未來的嶄新征程。

新征程需要有新思路引領。從國家經濟運行角度看,產權制度已經成為現代國家治理體系的基石,也是中國特色社會主義的制度文明之所在。因此,黨的十八大以來,中央對產權保護提出了一系列新的要求。

十八屆三中全會指出,完善產權保護制度,國家保護各種所有制經濟產權和合法利益;十八屆四中全會指出,健全以公平為核心原則的產權保護制度,加強對各種所有制經濟組織和自然人財產權的保護;“十三五”規劃建議指出,推進產權保護法治化,依法保護各種所有制經濟權益。

2016年,我國經濟運行總體平穩,但下行壓力依然較大。隨著潛在增長率下降,我國要保持經濟中高速增長、順利跨越“中等收入陷阱”,黨中央明確,必須全面深化改革,筑牢社會主義市場經濟發展的制度基礎。在這樣的形勢下,我國首次以中央名義出臺的產權保護頂層設計于2016年11月27日正式對外發布。

首都經濟貿易大學經濟學院周明生教授曾撰文指出,中共中央、國務院《關于完善產權保護制度依法保護產權的意見》的公布可謂正當其時,因為產權的清晰界定和有效保護有助于更好地發揮市場配置資源的決定性作用、推進供給側結構性改革、深化國有企業改革、擴大民營企業投資、激發企業家精神、促進創新創業,具有顯著的促進經濟增長效應。

專家還表示,有恒產,方有恒心。保護產權,不僅是在增強人民群眾的財富安全感,也是在增強社會信心,維護公平正義,更是為經濟社會持續健康發展和國家長治久安添磚加瓦、保駕護航。完善產權保護制度,不僅是促進社會公平正義的重要舉措,更是歷史的選擇。

盡管如此,也有觀點指出,產權保護無法一蹴而就,而是需要政府、公眾等共同持續參與,建設法治政府、責任政府、誠信政府,增強公民產權保護觀念和契約意識,精準“把脈”,解決各類突出問題,并建立起長效機制。