吉林省近幾年霾日與空氣質量數據時空特征

陳 雷 范玉鑫于秀娟

(1.吉林省氣象服務中心,吉林 長春 130062;2.吉林省信息網絡中心,吉林 長春 130062;3.白城市氣象臺,吉林 白城 137000)

吉林省近幾年霾日與空氣質量數據時空特征

陳 雷1范玉鑫2于秀娟3

(1.吉林省氣象服務中心,吉林 長春 130062;2.吉林省信息網絡中心,吉林 長春 130062;3.白城市氣象臺,吉林 白城 137000)

通過對 2011年6月—2016年4月吉林省內霾及煙霾天氣的時空分布特征及同期吉林省環保廳提供的空氣質量預報對比分析,結果表明: 霾(煙霾)日分布特征,可以得到霾或煙霾的主要污染區集中在以長春和吉林為中心的經濟發達地區,及延邊東部地區。整體上吉林省月霾日變化呈現“V”型分布,有著明顯的季節變化特征。10月—次年5月都處于霾天氣的高發期。并呈現逐年霾(煙霾)日數增加并且區域呈擴大的趨勢。吉林省2011年6月—2016 年4月霾、煙霾、非優良天氣日數整體呈增加趨勢。特別是2015年呈現快速增加的趨勢,并且均超過前幾年的觀測日數總合。前期對霾的識別沒有統一的判別標準,判據比較混亂,缺乏可比性,吉林省因為理解問題將部分霾記成煙等天氣現象。

霾(煙霾);空氣質量;分布特征

引言

霾在氣象學中被定義為:“大量極細微的干塵粒等均勻地浮游在空中,使水平能見度小于10km的空氣普遍混濁現象”。 組成霾的粒子極小,不能用肉眼分辨。霾與晴空區之間不能像霧一樣形成明顯的邊界[1-2]中國氣象局地面觀測規范[3]中霾的判別條件是能見度小于10km,相對濕度小于80%;而相對濕度為80%~95%時,則需要人為對大氣成分進行甄別。觀測規范中按照能見度等級把霾細分為:輕微霾,5≤能見度<10km;輕度霾,3≤能見度<5km;中度霾,2≤能見度<3km;嚴重霾,能見度<2km。總的來說,霾是指各種源排放的污染物在特定的大氣流場條件下,經過一系列物理化學過程,形成的細顆粒物,并與水汽相互作用導致的大氣消光現象。霾的本質是大氣中 PM2.5濃度超標,PM2.5的消光作用很強,當PM2.5濃度顯著上升時,大氣能見度隨之顯著下降。

有氣象學者認為,由于前期全國對霾與輕霧的識別沒有統一的判別標準,判據比較混亂,缺乏可比性,因為理解問題將大量霾記成輕霧[4-5]。吳兌先生在“關于霾與霧的區別和灰霾天氣預警的討論”一文中指出:相對濕度介于 80%~90% 之間時的大氣混濁視野模糊導致的能見度惡化是霾和霧的混合物共同造成的,但其主要成分應該是霾; 相對濕度小于 80%時應為霾;相對濕度大于 90%時則為霧。筆者也同意并認識到觀測存在認識誤差的問題,此外對于北方冬季而言,出現煙的頻率相對較高,有一部分霾觀測數據也可能被記成煙,霾經常與煙幕、輕霧、霧凇、霜、積雪、塵卷風等天氣現象相伴出現,特別是與煙幕、輕霧同時出現的比例更高一些,因此吉林省的霾天氣也被稱為煙霾天氣[6]。

隨著經濟發展,城市化進程的加快,人類活動向大氣排放大量的污染物,是近幾年大氣霾的現象逐漸增多。特別2015年吉林省出現數次大范圍的嚴重霾天氣,PM2.5數次爆表。對人們的身體健康和生活帶來了嚴重影響。

1 資料和方法

本文選取的資料的2011年6月—2014年6月的吉林省9個地市的逐日天氣現象。針對前期對煙和霾觀測記錄的不是很統一的情況,分布選取2011年6月—2014 年6月的煙霾天氣現象和2011年6月—2014年6月霾天氣現象以及同時期的吉林省環保廳發布的空氣質量月報數據進行對比分析。對上述資料的時空變化特征及之間的關系進行分析。

2 霾(煙霾)日統計特征分析

2.1 霾(煙霾)空間分布特征

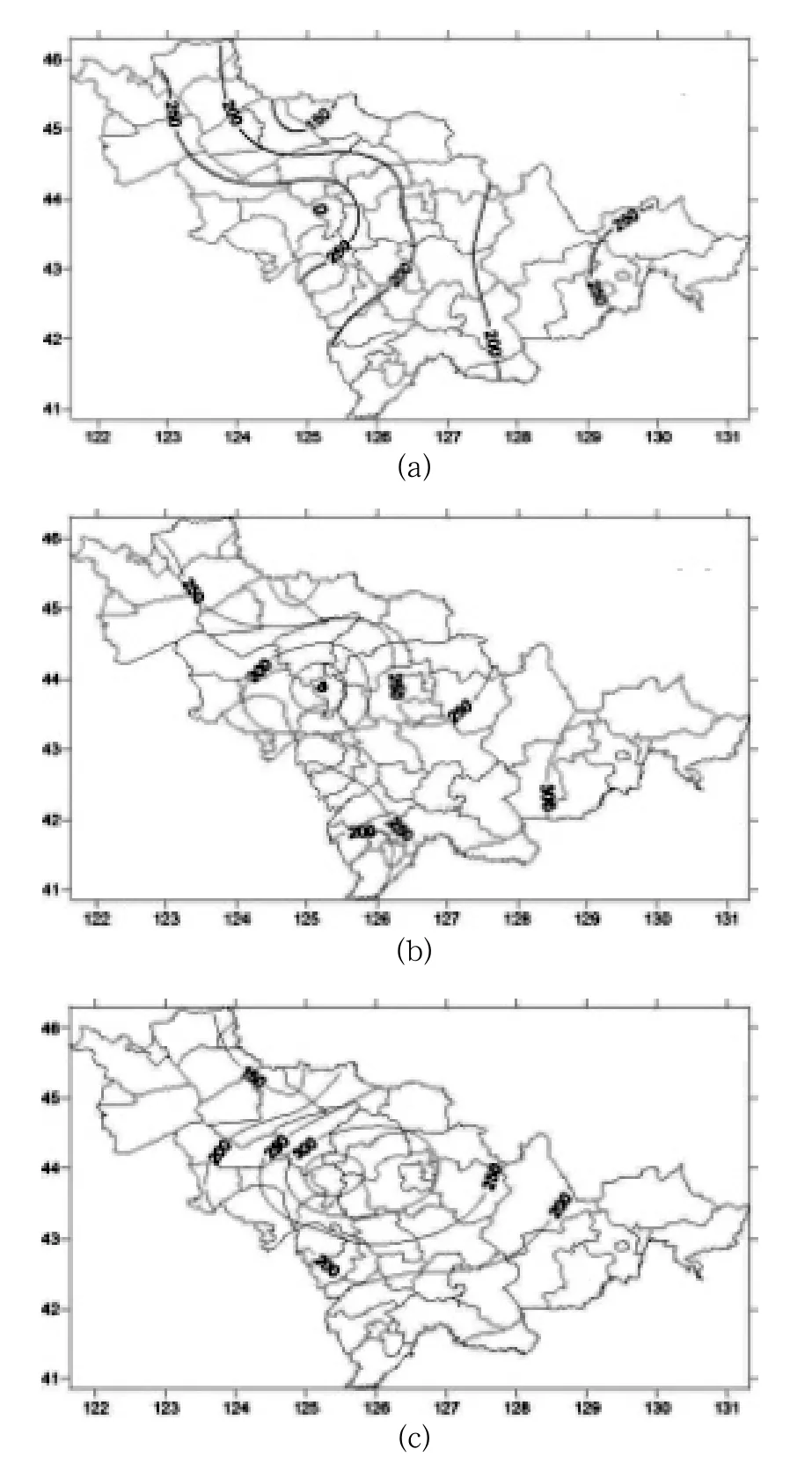

圖1 a.2011年6月—2016年4月霾日分布特征b.2011年6月—2016年4月煙霾日分布特征c.2011年6月—2016年4月空氣質量非優良級數日分布特征

圖1a是2011年6月—2016年4月霾日分布,圖1a顯示,霾日數較大的區域集中在白城南部地區,松原南部地區、長春南部地區、四平地區和延邊東部地區,年霾日達到50d左右,特別在長春市區年霾日達到60d以上;其余大部地區年霾日達到40d左右;在松原北部地區年霾日小于30d。圖1b是2011年6月—2016年4月煙霾日分布,圖1b顯示,霾日數較大的區域集中在白城中南部地區,松原大部地區、長春大部地區、四平地區、吉林南部地區、白山地區和延邊地區,年霾日達到50d以上,特別在長春市區年霾日達到80d以上;其余地區年霾日小于40d。圖1c是2011年6月—2016年4月空氣質量非優良級數日分布,圖1c顯示,霾日數較大的區域集中在長春大部地區、吉林地區,年霾日達到50d以上,特別在長春市區年霾日達到80d以上;其余大部地區年霾日小于40d。分析上述不同標準的霾(煙霾)日分布特征,可以得到霾或煙霾的主要污染區集中在以長春和吉林為中心的經濟發達地區,以及受地形條件影響明顯的延邊東部地區。吉林省長春吉林地區除經濟較其他地區發達,人口集中,供暖的污染物排放,汽車尾氣,以及上游農業生產區的秸稈焚燒也是重大污染源;延邊東部地區受其地理條件限制,冬季易出現大氣層結穩定條件,不利于污染物擴散,也是造成該地區霾或煙霾日數較多的原因。

圖1c分布特征在吉林省長春吉林地區的吻合度較好,其在長春吉林市重點的觀測站點,2012年后對其他地區的觀測污染物進行了業務更改,也就造成其他地區的吻合度不好。環保部門觀測標準2012年前觀測數據是按《環境空氣質量標準》(GB3095—1996)評價,2012年后按《環境空氣質量標準》(GB3095—2012)評價。這也是觀測數據子2012年以后大幅度增加的原因。

2.2 霾(煙霾)日月分布特征

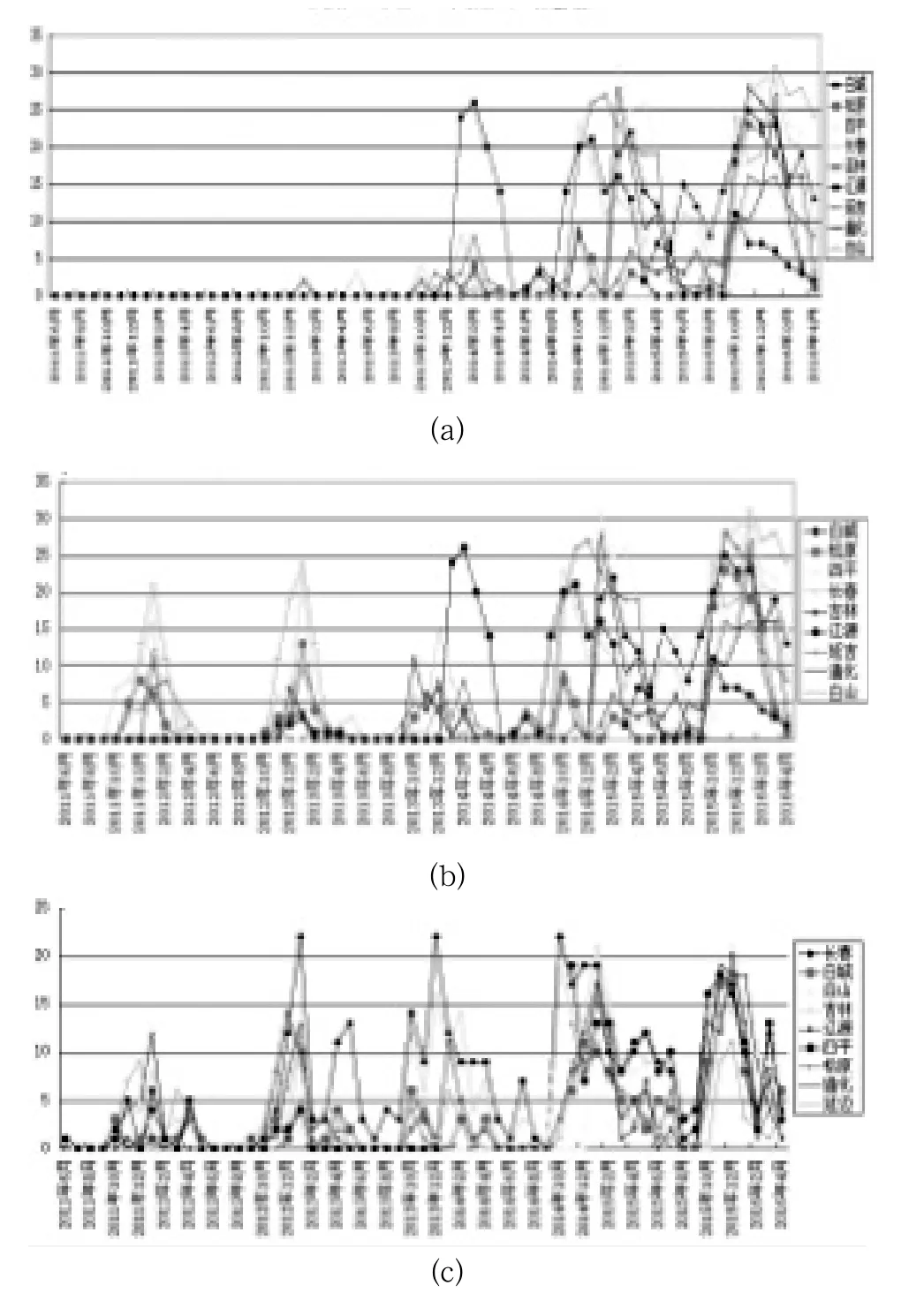

圖2 a吉林省2011年6月—2016年4月各地區逐月霾天數b吉林省2011年6月—2016年4月各地區煙霾天數c吉林省2011年6月—2016年4月各地區逐月非優天數

圖2a、2b是吉林省2011年6月—2016年4月各地區逐月霾(煙霾)天數,圖2a可以發現2011年6月至2013年12月霾日數很少,2013年12月以后呈快速增加的趨勢。并與圖2b同期變化一致。整體上吉林省月霾日變化呈現“V”型分布,有著明顯的季節變化特征。10月—次年5月都處于霾天氣的高發期。并呈現逐年霾(煙霾)日數增加并且區域呈擴大的趨勢。這與北方冬季供暖和焚燒秸稈等活動密切相關。

圖2c吉林省2011年6月—2016年4月各地區逐月非優天數。從近幾年環保監測數據可以看到吉林省9個地市的空氣污染主要集中在10月—次年5月。除長春地區峰值維持較高數值外,其他地區呈逐年上升趨勢。并且在當年5—10月期間內也出現了不同程度的污染天數。

2.3 霾(煙霾)日的年紀變化

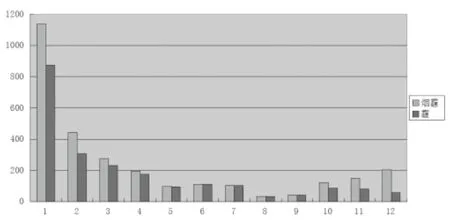

圖3 吉林省2011年6月—2016年4月霾、煙霾、非優良天氣年紀

經統計,吉林省2011年6月—2016年4月霾、煙霾、非優良天氣日數整體呈增加趨勢。特別是2015年呈現快速增加的趨勢,并且均超過前幾年的觀測日數總合。2016年只有前4月的觀測數據,霾日數已超過2015年的60%。2014開始隨著觀測業務的調整,煙的觀測記錄減少。氣象觀測數據基本以霾為主,從統計的霾和煙霾日數統計可以看到后期的統一性。

3 霾日與煙霾日的對比分析

圖4 吉林省2011年6月—2016年4月霾日與煙霾日逐月對比

北方冬季而言,出現煙的頻率相對較高,有一部分霾觀測數據也可能被記成煙,霾經常與煙幕、輕霧、霧凇、霜、積雪、塵卷風等天氣現象相伴出現,特別是與煙幕、輕霧同時出現的比例更高一些,因此吉林省的霾天氣也被稱為煙霾天氣。

4 小結

不同標準的霾(煙霾)日分布特征,可以得到霾或煙霾的主要污染區集中在以長春和吉林為中心的經濟發達地區,以及受地形條件影響明顯的延邊東部地區。吉林省長春吉林地區除經濟較其他地區發達,人口集中,供暖的污染物排放,汽車尾氣,以及上游農業生產區的秸稈焚燒也是重大污染源;延邊東部地區受其地理條件限制,冬季易出現大氣層結穩定條件,不利于污染物擴散,也是造成該地區霾或煙霾日數較多的原因

整體上吉林省月霾日變化呈現“V”型分布,有著明顯的季節變化特征。10月—次年5月都處于霾天氣的高發期。并呈現逐年霾(煙霾)日數增加并且區域呈擴大的趨勢。

吉林省2011年6月—2016年4月霾、煙霾、非優良天氣日數整體呈增加趨勢。特別是2015年呈現快速增加的趨勢,并且均超過前幾年的觀測日數總合。

對幾年的霾與煙霾的月出現日數對比可以發現,煙霾日數整體多余霾的日數特別在10月—次年5月的煙霾高發期表現明顯。這樣說明前期對霾的識別沒有統一的判別標準,判據比較混亂,缺乏可比性,吉林省因為理解問題將部分霾記成煙等天氣現象。

環保部門于2012年后按《環境空氣質量標準》(GB3095—2012)進行環境監測業務,增加了監測的內容。整體上變化趨勢與氣象上觀測的霾(煙霾)天氣趨勢相同,但由于手段和標準的不同,也導致存在一些差異。

[1]侯俊峰.如何正確識別煙,霾,輕霧[J].山西氣象,2002(4):42.

[2]肖湘卉.輕霧和霾的區別[J].陜西氣象,2006(3):17-18.

[3]中國氣象局,地面氣象觀測規范[M].北京:氣象出版社,2003.

[4]吳兌.再論都市霾與霧的區別[J].氣象,2006,32(4).

[5]王寧.吉林省煙霾現象的氣候特征及預報[J].吉林大學學報(地球科學版),2010(40).

X831

A

10.11974/nyyjs.20161232053