新生代農民工務工收入的區域差異分析

王天新

(吉林省社會科學院,吉林 長春 130033)

新生代農民工務工收入的區域差異分析

王天新

(吉林省社會科學院,吉林 長春 130033)

本研究基于4268份新生代農民工務工收入調查問卷,對比分析了東部、中部、西部和東北地區新生代農民工務工收入水平的絕對差異和相對差異。研究表明,東部地區新生代農民工收入的絕對差異最大,西部地區最小,東北和中部地區處于中間位置;東部和中部地區新生代農民工的收入相對差異最大,東北地區次之,西部地區最小。

新生代農民工;務工收入 ;區域差異

1 問題提出與現有研究

新生代農民工作為我國城鎮化建設的主體力量,他們的工作和生活事關城鎮化的質量和進程。近年來,新生代農民工的收入問題尤其得到廣泛關注,學者們從不同視角對新生代農民工的收入水平現狀和收入提升路徑進行了深入探討。

在收入總體狀況方面,俞玲對農民工低收入現象進行了經濟學視角的解析,認為農民工人力資本貧乏產生的能力弱勢以及由勞動力市場的不平等對待產生的制度弱勢是導致農民工收入低下的內在和外在原因[1];孔榮和王欣對農民工收入質量的內涵作出界定,指出農民工收入量與質的不對稱性體現在充足性、穩定性、結構性、成本性和知識性等維度上[2];黃日華和段欣探討了城市流遷就業新格局下的農民工收入問題,研究結果表明,農民工收入邊際效用的影響力逐漸下降,農民工的社會待遇不公、幸福感低下等方面的境遇有所改善,新生代農民工就業的行業選擇性得到增強[3]。

在收入增長的模式探討中,彭清華和蔡秀玲基于包容性發展視角對農民工“準市民”化的收入增長模式轉變進行了研究,指出應適度轉變農民工的收入增長模式,使收入增量能夠達到實現維持或提升自身地位的發展訴求[4];葉靜怡和王瓊對農民工的自雇傭選擇模式及收入影響因素進行分析,研究發現,自雇傭者一般擁有更高的收入,并且能力、社會資本、物質資本是影響農民工自雇傭務工模式的重要因素[5]。

在對新生代農民工收入問題的探討中,現有文獻也提出了一系列有價值的研究觀點。張笑秋基于參照點依賴視角分析了新生代農民工“民工荒”的成因,發現新生代農民工的收入低于城市同齡同期群的收入,并且在與參照群體的比較中,他們感知到自身在就業機會和社會保障方面受到了不公平待遇[6];李培林和田豐在研究中發現,新生代農民工的收入水平高低會直接影響到他們在城市的生活狀況,進而影響到他們的社會態度和行為,也就是說,收入水平高低對新生代農民工社會態度的影響是經由其遭遇社會問題所招致的壓力變化而實現的[7]。回顧現有文獻,尚未有研究從全國范圍內進行多區域的大樣本調查,新生代農民工收入的區域差異有待進一步的檢驗和解釋。

為了彌補以上研究缺口,本研究借助教育部和國家社科重大項目的問卷調查數據,獲得了關于新生代農民工務工收入的第一手資料,并采用Eviews6.0和SPSS17.0分析軟件對新生代農民工收入水平的區域差異進行了實證分析和檢驗,進而對可能存在的區域差異做出更全面的解釋,以便更科學系統地了解新生代農民工的收入狀況,從而為提高新生代農民工的務工收入水平提出更加切實可行的政策建議。

2 調研設計與樣本分布

本研究以新生代農民工為調查對象,所應用的問卷調查數據覆蓋了全國31個省市的198個城市,共回收問卷4575份,其中有效問卷4268份,有效率為93.3%。在被調查的4268名新生代農民工中,以從事餐飲住宿行業的人數居多,占被調查總人數的25.3%,從事建筑業的人數居其次,從事服務業的人數列第3位,分別占被調查總人數的16.4%和15.6%。值得一提的是,在被調查的新生代農民工中,有4.8%的調查對象從事電子行業,盡管所占比重不高,但與老一代農民工相比,新生代農民工涉獵電子行業仍是其知識技能提升的表現,而從事家政環衛行業的新生代農民工僅占被調查總人數的7.6%,與其父輩的務工選擇存在明顯的差異。

3 新生代農民工收入水平的區域差異分析

在現有研究中,分析收入的區域差異一般需要衡量絕對區域差異和相對區域差異兩項指標,其中,絕對區域差異主要指不同區域間收入等級水平的差異,是不同區域間收入水平差距的直觀體現,該項指標在很大程度上受制于地區經濟發展水平,因此在進行收入的區域比較時,容易掩蓋住微觀層面個體因素所施加的影響;相對區域差異則用以反映區域間收入的增長差異,是區域收入差異的內在性體現,其變動趨勢不直接受各地區原有收入發展基數的影響。本研究對于調研對象所在區域的劃分,采用《中國統計年鑒》的分類方法,按照東部、中部、西部和東北4大區域對新生代農民工的收入狀況進行區域差異分析。

3.1 新生代農民工收入水平的絕對區域差異分析

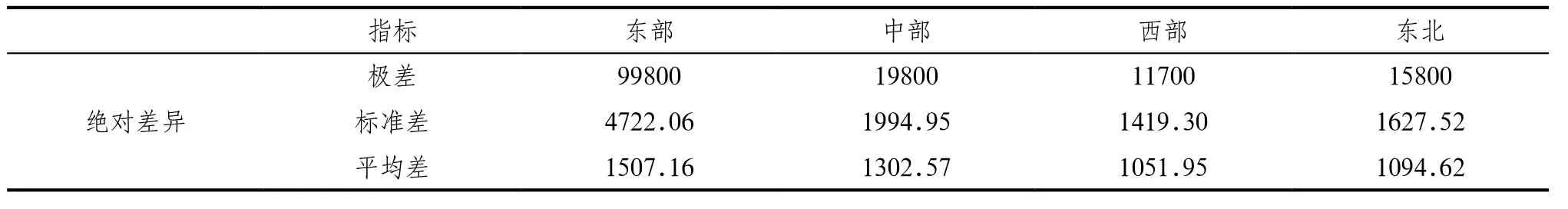

在對新生代農民工收入水平絕對區域差異的分析中,本研究主要通過計算不同地區新生代農民工收入水平的極差、標準差和平均差來實現比較。研究結果如表1所示,新生代農民工的收入差距與各地區的經濟發展狀況是一致的。具體而言,東部地區的經濟發展水平高、速度快、區域內整體收入差距大,在東部地區務工的新生代農民工,其收入差距態勢符合東部地區的整體特征;相對而言,西部地區經濟發展水平低,發展速度遲緩,區域內整體收入差距小,而于此務工的新生代農民工,其務工收入的差距也同樣呈現出與西部地區整體發展狀況相一致的表現,這一原因同樣可以解釋東北和中部地區新生代農民工的絕對收入差距狀況。

表1 新生代農民工收入水平的絕對區域差異

3.2 新生代農民工收入水平的相對區域差異分析

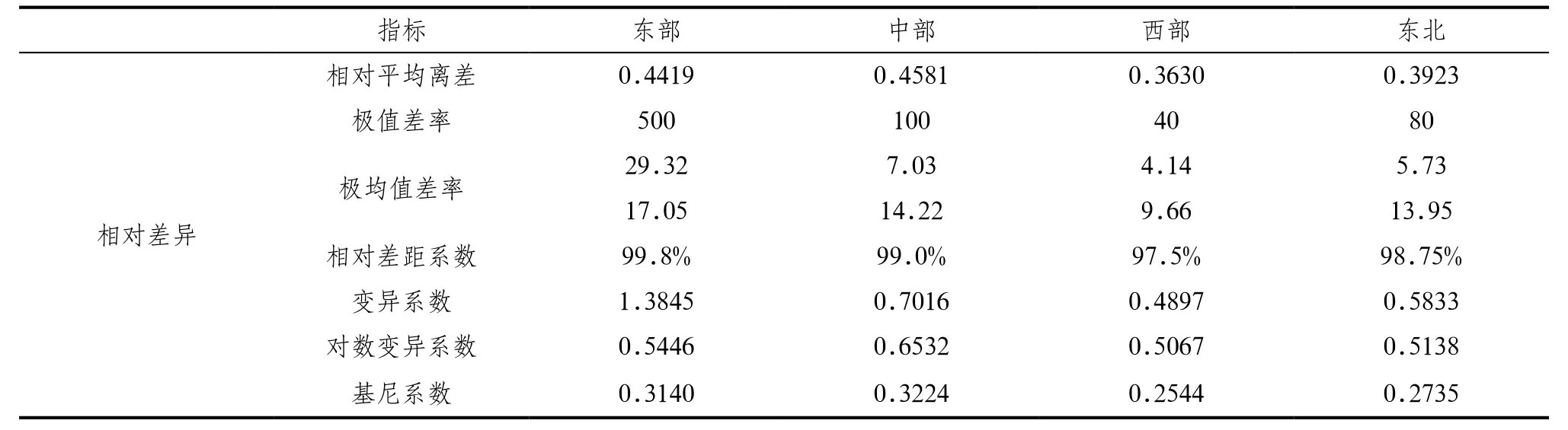

在對新生代農民工收入水平相對區域差異的分析中,本研究主要通過計算各地區新生代農民工收入水平的相對平均離差、極值差率、極均值差率、相對差距系數、變異系數、對數變異系數、基尼系數實現比較。研究結果如表2所示,中部地區的相對平均離差最大,東部地區次之,東北地區居第3,西部地區最小,這說明中部地區新生代農民工的收入水平相對分散程度最大;東部地區的極值差率最大,中部次之,東北第3,西部最低,說明東部地區新生代農民工收入的相對差異變動幅度最大;東部地區的極均值差率最高,中部次之、東北第3、西部最低,說明東部地區新生代農民工的收入偏離平均值的程度最大;東部地區的相對差距系數最大,中部次之,東北第3,西部最低,這說明東部地區新生代農民工收入水平的區域內在偏差最大;東部地區的變異系數最高,中部地區居其次,東北地區列第3位,西部地區排名最后,而對數變異系數計算結果則顯示,中部地區的對數變異系數最大,而后依次為東部、東北、西部地區,這2項指標的分析結果表明東部和中部地區新生代農民工的收入相對差異更大。

表2 新生代農民工收入水平的相對區域差異

總體上看,區域絕對差異的分析結果顯示,東部地區新生代農民工的絕對收入差距最大,西部地區最小,中部及東北地區新生代農民工的絕對收入差距處于中間位置,這與各地區的經濟發展狀況相一致,亦即,由于各地區受到不同經濟增長速度、經濟發展基數及物價水平等因素的影響,使得新生代農民工的區域內絕對收入差異呈現上述排序,這一結果清晰地反映了經濟水平對區域收入差異的影響。而在相對區域差異分析中,東部和中部地區均顯示了較大的區域內務工收入差異,其次為東北和西部地區,相對差異分析與絕對差異分析結果并不完全一致,因此僅僅以地區經濟發展水平作為區域收入差異的解釋原因是片面的,在經濟發展水平的宏觀因素背后,新生代農民工收入差異的產生還會受到多方面個體微觀因素的影響。

4 結論與政策啟示

本研究以新生代農民工為研究對象,關注其收入狀況及收入的影響因素,通過分析新生代農民工收入水平的區域絕對差異和相對差異,研究發現,不同區域內新生代農民工的收入水平差異明顯。這種差異體現在區域內的收入絕對差異上,各區域的經濟水平和發展狀況可以為絕對差異提供解釋,不同地域的區位特點、開放程度、產業政策及市場運作機制是造成區域收入絕對差異的宏觀原因;在控制地區發展基數后,不同區域內新生代農民工的收入水平仍存在顯著的相對差異,這主要根源于不同個體的資本積累差異。

根據以上研究結論,本研究認為,區域內的經濟發展是區域收入絕對差異產生的根源,也是保證新生代農民工收入水平提升的蓄水池,同時,經濟發展水平也決定了各地區勞動力市場的邊界大小和流動性高低。因此,提高新生代農民工的收入水平,要為新生代農民工創造較為平等的就業機會,營造相對公正的競爭環境,打破傳統戶籍制度對就業門檻的限制,消除新生代農民工在尋求就業機會和提升收入水平過程中的戶籍約束,為新生代農民工務工提升收入水平提供制度上的支持和保障。不僅如此,政府有關部門還應進一步調整收入分配結構,將新生代農民工的收入問題納入城鎮化發展的重要議題之中,對其在就業和創業上釋放政策紅利。另外,各地政府也應在加快推進新型城鎮化建設的過程中,尤其是中西部地區,重視產城融合建設,促進新生代農民工的就近、就地轉移,進一步增加新生代農民工的就業機會,從而實現區域內新生代農民工收入差異的逐步縮小,以及區域經濟社會的協調發展。

[1]俞玲.農民工低收入的經濟學解析[J].經濟論壇,2012(1):106-108.

[2]孔榮,王欣.關于農民工收入質量內涵的思考[J].農業經濟問題,2013(6):57-62.

[3]黃日華,段欣.城市流遷就業新格局下的農民工收入問題思考——基于主觀感知視角的實證研究[J].經濟研究導刊,2014(2):32-34.

[4]彭清華,蔡秀玲.包容性發展視角下準市民收入增長模式的轉變研究——以農民工為例[J].江西農業大學學報(社會科學版),2012(4):77-83.

[5]葉靜怡,王瓊.農民工的自雇傭選擇及其收入[J].財經研究,2013(1):95-104

[6]張笑秋.基于參照點依賴的新生代農民工“民工荒”成因分析[J].福建論壇,2011(2):158-161.

[7]李培林,田豐.中國新生代農民工:社會態度和行為選擇[J].社會,2011(3):8-30.

F202

A

10.11974/nyyjs.20161232059

王天新(1986-),女,吉林長春人,吉林省社會科學院城市發展研究所、城鄉發展研究中心助理研究員,博士,研究方向為消費經濟。

教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目“中國新生代農民工收入狀況與消費行為研究”(項目編號:12JZD028);國家社會科學基金重點項目“中國經濟發展中的文化消費問題研究”(項目編號:12AZD021)