對構建新型小城鎮居民體育健身模式的思考

汪賀東

摘要:新型小城鎮居民身份與生活方式的轉變導致居民在體育健身方面處于迷茫狀態;全面提高小城鎮居民的身體素質是建設社會主義新農村的核心目標之一,構建新型小城鎮居民體育健身模式的重點是抓好規劃、組織、引導、管理四個環節。

關鍵詞:小城鎮;居民;健身模式

一、前言

隨著農業轉型,我國的農村城鎮化正處在加速發展時期。農村小城鎮是我國城鎮體系中層次最低,數量最大的群體,它處于城市之尾,農村之首,是溝通城市和農村的橋梁。農村小城鎮不僅可以通過減少農業人口,增加城鎮人口的方式有效地解決工農兩大產業間的利益失衡問題,還可以擴大農產品市場的空間范圍,提高農民的相對和絕對收入水平。土地流轉,從以往的土地使用轉向土地經營,全面提升了土地本身的附加值;“農民”不再是身份的象征,而成為一種職業,身份與生活方式的轉變導致新型小城鎮居民在體育健身方面處于迷茫狀態,如何正確引導新型小城鎮居民科學健身,提高身體素質是我們亟待思考的問題。豫南地區信陽市處在鄂豫皖三省交界處,這里四季分明,氣候宜人;主要以農業為主,農村人口從上世紀的80.3%下降到現在的67.4%,新城鎮由1995年的39個增長到2015年的74個,城鎮新增加居民59.08萬人。因此,選擇該地區作為研究樣本有一定的代表意義。

二、影響居民健身參與的 “四個要素”

我們對社會主義新農村建設的理解決不能片面理解為“新村建設”,不是把分散居住的農民安置進小區就算建成了新農村。中央對建設社會主義新農村的總體要求是:“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”。其重點是提高農民的生活水平和生活質量,核心是提高農民的思想道德素質、科學文化素質和身體素質。努力提高現代農民的身體素質,是建設社會主義新農村的重要內容,長期生活在農村的農民隨著城鎮化建設而轉變為城鎮居民,身份與生活方式的轉變對他們參與健身的影響有許多主客觀因素,主要體現在以下四個方面:

(一)生活方式

“日出而作、日落而息”,是以前農民在農忙時的真實寫照,繁忙的勞作使他們沒有時間和精力去進行身體鍛煉,多數人存在著“勞動可以代替鍛煉”、“農民不需要健身”的模糊思想。長期以來,他們為農村繁重的勞動而忙碌著,心理受到經濟和生活的壓力,無法在短時間內進行調整和轉換,對體育健身的重要性認識不足,進行體育健身的次數少,程度低,沒有形成體育健身的良好習慣。

(二)經濟條件

據信陽市統計局2014年統計:信陽市常住人口679萬人,其中城鎮人口231,57萬人,農村人口457.43萬人,占常住人口的67.4%,而農業總產值只占28.3%;農業、農村、農民“三農”問題始終是迫切需要解決的一個大問題,傳統的小農經濟缺乏規模效應,鄉鎮企業分布比較分散,多數還處在起步階段,導致農民收入過低,在一定程度上制約新型小城鎮居民健身的參與度。

(三)身體狀況

由于經濟原因,該地區公共服務體系、社會保障體系相對滯后,農民醫保還沒有全面覆蓋,醫療檢查和體質監測體系不夠健全,居民對自我健康的認識嚴重不足,還有很多人認為生產勞動可以替代體育鍛煉,一些隱性的疾病往往被忽略。有數據顯示,我國農村因病致貧的比例平均為22%,而在河南、陜西、甚至北京郊縣,因病致貧的居民占貧困戶總數的40%-50%,在青海比例高達56%。由于小城鎮居民缺乏對自身身體狀況的了解,這一現象會造成對他們健康的逐步侵蝕,從而進一步影響他們的生活質量。

(四)外部環境

據國家體育局統計:我國農村體育場地僅占全國體育場的總數的20.2%,與我國居住在農村的人口為63.9%的比例極不相稱。該地區城鎮體育場地設施95%分布在所轄區內的學校里,大多數城鎮幾乎沒有公共體育活動場所;嚴重缺乏有組織的社會體育指導服務,這些嚴峻的事實成為制約新型小城鎮居民參與體育健身活動的主要原因之一。

三、構建良性循環的健身模式

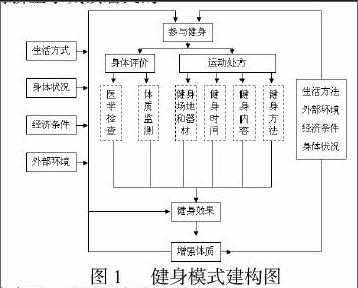

健身模式的構建包括:首先,通過醫學檢查、體質監測來評價身體狀況;其次,制定科學的健身計劃,根據身體狀況選擇健身時間、健身內容、健身方法,在體育指導員的引導下實施健身計劃;第三,經過一段時間的健身,再次評價身體狀況,了解健身效果,修定健身計劃,多次反復,直到合理,達到增強體質、促進身體健康的目的。在整個健身模式的構建中,醫療檢查和體質監測體系不夠健全、社會體育指導員隊伍和健身場地器材的匱乏等是健身模式中的短板,健身的參與度是模式中的關鍵。居民的生活方式、身體狀況、經濟條件、外部環境因素對健身參與和健身效果都有很大的影響,同時,隨著居民健身效果的改善和體質的增強,也可以促進居民的生活方式、身體狀況、經濟條件、外部環境等因素得以改善,達到居民以更大的熱情投入健身活動的良性循環。因此,健身是新農村建設中城鎮居民生活中的良性因子。

四、抓好“四個環節”,強力推行健身模式的實施

體育是與大眾的健康息息相關的大事,體育水平的高低是衡量一個民族文明進步的重要標志。保證與提高廣大人民群眾健康水平和良好的身體素質,始終是體育工作者的立足點和歸宿。構建群眾的多元化體育服務體系,推行健身模式的實施,全面提高新型小城鎮居民的

身體素質,應著手抓好四個環節:

(一)規劃建設好公共體育活動場地,方便居民就近參加體育活動

體育場地是我國體育事業發展的重要物質保障,也是提高國民身體素質的重要途徑之一。調查發現,該地區新型小城鎮體育場地設施95%分布在所轄區內的學校里,而學校所擁有的體育場地設施相對封閉,大多數城鎮幾乎沒有公共體育活動場所,健身路徑對小城鎮的覆蓋還很少。當前,廣大人民群眾強身健體的熱情日益高漲與體育場地設施嚴重不足的矛盾,制約著當地居民體育事業的進一步發展。應當建立起由中央、省、地方、社區四位一體的公共體育設施建設體制,采取以中央和省兩級政府為主導,地方財政適當配套的方式,建立公共體育設施的多元籌資機構和多主體供給方式。規劃建設好群眾公共體育活動場地,逐步改善公共體育好的設施,方便居民就近參加體育活動。

(二)健全體育活動組織,使體育活動常規化目前,豫南地區小城鎮群眾性體育組織和民間體育組織形式有三類,第一,有一半以上的城鎮體育經費較少,社會體育組織人員大多屬于愛好者(如:廣場舞);第二,有三分之一多的城鎮近兩年組織開展體育活動或比賽幾乎為零;第三,除城鎮社會體育組織開展體育活動外,居民利用傳統節日開展一些民間體育活動(如:火凌子、旱船、花挑等)。有組織的體育活動相對城市而言非常少,居民多數還是參與自我健身活動。政府應切實加強組織領導,根據地方特色制定群眾體育活動計劃、目標、內容、形式等,充分利用節日的歡快氛圍設置體育節或運動會,積極調動居民參與體育活動的興趣,培養他們體育鍛煉的技能,養成體育鍛煉的習慣,對居民自發組織的有益體育活動給予積極的肯定和支持,使本地體育健身活動逐步走向常規化。

(三)加強社會體育指導員隊伍建設,引導居民積極參與體育健身

體育指導員是開展社會體育活動的組織者,是從事體育基本知識和技能的傳授者,是指導健身活動和管理工作的執行者。他們的主要職能是組織和帶領群眾參與體育健身活動,指導居民科學健身,有效地提高鍛煉效果。對體育指導員的培養和隊伍建設需要一定的經費,國家體育總局2005年就下發了《關于進一步加強社會體育指導員工作的意見》,其中二十二條指出:“加大對社會體育指導員工作的投入,提供必要的經費保證。各級體育行政部門在體育事業經費予以必要列支的同時,應按照國家體育總局、財政部、中國人民銀行聯合制定的《體育彩票公益金管理暫行辦法》的規定,在本級體育彩票公益金中安排一定比例的資金配額,用于公益社會體育指導員培訓和社會體育指導員工作管理,并保證專款專用。各級體育行政部門和其他有關組織,應積極為社會體育指導員工作多渠道籌措資金,鼓勵社會資助和捐贈。”各個鄉鎮要結合本地體育工作實際,充分發揮學校和體育愛好者的作用,不斷加強社會體育指導員隊伍建設,建立社會化的群眾體育服務網絡,使其在全民健身活動、指導居民健身、維護健身場地設施和倡導健康生活理念等方面起到積極的引導作用,推動全民健身活動的深入普及。

(四)推進科學管理,促進和諧發展

美國管理學家弗雷德里克·溫斯洛·泰羅在他的主要著作《科學管理原理》中提出。科學管理不僅僅是將科學化、標準化引入管理,更重要的是提出了實施科學管理的核心問題——精神革命。他的思想精髓是“發揮每個人最高的效率,實現社會的最大財富”。發展體育事業是一項利國利民的民生事業,人的身體健康是一切發展的基石,政府職能部門必須下功夫管理和服務好這一基石,才能發揮每個人最高的效率,實現社會的最大財富。因此,建設公共體育服務設施、建立社會保障體系、健全醫療檢查和體質監測體系、加強對各種流行疾病的預防措施,是管理層“精神革命”主要保障之一,也是惠民工程的重要體現。在體育活動過程中有效地進行科學計劃、科學組織、科學控制、科學協調、科學監督等科學管理制度,讓居民通過體育健身活動的熏陶,不僅可以增強體質,還能培養居民的集體榮譽感和團結協作精神,從而促進城鎮的和諧發展。

在我國全民健身體系中,鄉鎮和農村是最薄弱的地方,也是涵蓋我國人口最多的地方,城市人口的健身模式對農村的輻射遠不及鄉鎮,因此,構建新型小鎮居民良性循環的健身模式是全面提升國民身體素質的重要環節。

參考文獻:

[1]胡慶山,郭小海,黃愛峰等。論村落農民體育[J].體育文化導刊,2008,(6).

[2]王維,王健.我國縣域體育場地發展對策[J].體育文化導刊,2008,(8).

[3]國家體育總局.關于進一步加強社會體育指導員工作的意見[EB/OL].http:// www.110.com/fagui/law_620...h

tml.2005-07-11.

[4]弗雷德里克·溫斯洛·泰羅著,馬風才譯.科學管理原理[M].北京:機械工業出版社,2007.