3D可視化人體解剖學軟件在人體結構功能學教學中的應用

呂曉紅,馬 晶,張雅芳

(哈爾濱醫科大學,黑龍江 哈爾濱 150081)

3D可視化人體解剖學軟件在人體結構功能學教學中的應用

呂曉紅,馬 晶,張雅芳*

(哈爾濱醫科大學,黑龍江 哈爾濱 150081)

課程整合及多樣化教學手段的應用是目前醫學改革的主要途徑,人體結構功能學課程就是醫學改革中出現的一門較為經典的整合課程。3D可視化人體解剖學軟件的應用豐富了該課程的教學形式,提高了學生的學習興趣,為教學效果的提高奠定了基礎。

人體結構功能學;3D可視化人體解剖學軟件;整合課程

隨著科技和社會的進步,醫學專業逐漸分成了兩大類:醫學類主干專業,如臨床醫學、口腔、麻醉、預防、影像等;非醫學類主干專業,如護理、公共衛生事業管理、法學、生物技術、生物信息、藥學等。非醫學類主干專業的學生雖然不直接參與臨床患者的診治,但是仍然需要學習人體結構和功能,為專業課程的學習奠定基礎。此類專業學生的醫學課程教學,已經成為醫學教育改革中的一個重要方面。整合課程是將兩種或兩種以上的學科課程內容融為一個整體,從而實現學科知識融通,提升綜合應用能力的一種課程形態[1]。課程整合及多樣化教學手段的應用是目前改革的主要途徑,人體結構功能學課程就是醫學改革中出現的一門較為經典的整合課程,而3D可視化人體解剖學軟件的應用豐富了該課程的教學形式,提高了學生的學習興趣,為教學效果的提高奠定了基礎。

1 課程簡介

大多數的本科醫學院校非醫學類主干專業的常規課程設置是,先學習人體解剖學和組織胚胎學課程(人體結構類課程),再學習細胞生物學和生理學課程(人體功能類課程)。授課分階段進行,由不同教研室的教師分別承擔。學生所用的教材均為醫學類專業教材,與非醫學類主干專業的專業大綱要求相比,教材內容多而復雜,教師只能根據教學大綱的要求進行刪減。但是這樣既增加了教師的工作量,又不利于學生的課后復習;同時,購買多本教材又增加了學生的經濟負擔。因此,將人體結構類課程和功能類課程進行整合,并編寫一部適應此類專業學生學習特點的教材勢在必行。人體結構功能學課程應運而生。

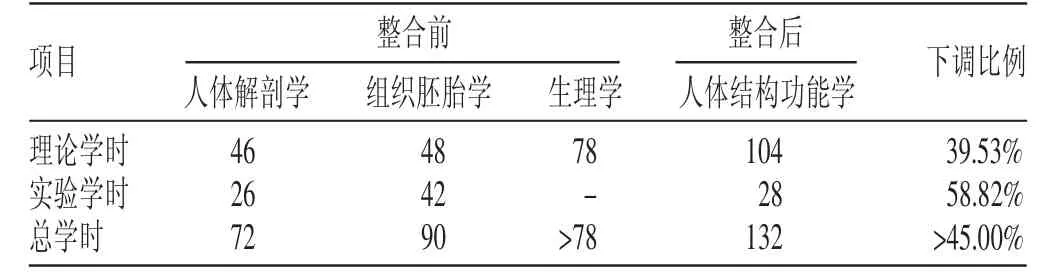

哈爾濱醫科大學的人體結構功能學課程理論104學時,實驗28學時,與課程整合前相比,理論學時減少了39.53%,實驗學時減少了58.82%(見表1)。這一改革大大減輕了學生的學習負擔和經濟負擔。人體結構功能學課程囊括了人體解剖學、組織胚胎學和生理學3門課程的知識,目前還沒有與細胞生物學課程進行整合。人體結構功能學課程使用的教材是由徐承燾主編、中國協和醫科大學出版社出版的《人體結構功能學》。該教材較好地將人體解剖學、組織胚胎學和生理學的主要內容融合在一起,使學生在了解人體各部基本結構的基礎上,更好地理解其生理功能;補充了一些常見病的發生機制,使原來比較枯燥的基礎學科知識更生動、更有趣。全書共分13章,各章均先介紹各組織器官的基礎結構,然后再闡述其生理功能。但是由于教學內容相對較多,而教學學時數相對較少,加之教材本身的限制,使學生對人體器官的位置、毗鄰等的理解存在一定困難,不利于學生對知識的融會貫通。針對這樣的情況,我們在人體結構功能學教學中引入了3D可視化人體解剖學軟件來輔助教師的教學以及學生的復習。

表1 課程整合前后學時數比較

2 3D可視化人體解剖學軟件簡介

3D可視化人體解剖學軟件是應用現代信息技術,采用人體解剖學和現代影像學方法獲取人體解剖結構數據信息,然后在計算機上重建人體結構三維模型的軟件[2]。我校購買的3D可視化人體解剖學軟件VH Dissector是基于可視化人體工程解剖學軟件,由美國科羅拉多州際大學的專家組與美國Touch of Life公司及維拓啟創(北京)信息技術有限公司通過計算機虛擬技術共同設計完成。該軟件可用于表面解剖學、斷層解剖學、局部解剖學、臨床解剖學和外科解剖學教學及相關工作。

3D可視化人體解剖學軟件設有導航區域、解剖區域、斷層區域等,學生可以根據自己的學習目的進行操作。在導航區域點擊添加相應的器官和系統,就可以觀察該器官或者系統的空間位置;在解剖區域點擊去除相應的結構,就可以觀察各個結構的毗鄰關系。將鼠標懸停在某個結構上,就能夠顯示該結構的名稱,所有位置的名稱都配有相應的英文名稱,方便學生對照學習。除了能進行解剖操作外,3D可視化人體解剖學軟件還提供了交互式課程平臺,教師可以利用該平臺提供的文字、圖片、視頻、動畫等內容制作課件,也可以應用軟件自帶的程序創建并編輯課程,直接用于教學。

3 3D可視化人體解剖學軟件在人體結構功能學教學中的應用

3D可視化人體解剖學軟件具有自主設計和可重復操作的優勢,教師可以按照課程內容的需要來編輯課程,學生可以進行虛擬操作來模擬解剖過程,對于教師教學及學生的自主學習都比較適用。

3.1 3D可視化人體解剖學軟件在人體結構功能學理論課中的應用

人體結構功能學課程是一門整合課程,雖然其實際的理論課學時數(104學時)與其他課程相比是比較多的,但是與整合前3門課程的總學時數相比明顯減少。教學內容相對較多,傳統的教學手段不能滿足教學需要。正常人體結構是本門課程的重要內容,對器官、系統的形態和位置的記憶十分重要,直接影響對其功能的理解。在教學中需要學生建立人體各器官和系統之間的空間結構,而學生常感到抽象難懂[3]。3D可視化人體解剖學軟件可以根據課程內容自主設計相應的圖片和視頻動畫,教師能在較短的時間內描述清楚所講結構,學生能較快記住結構位置并進行空間定位,為進一步的功能學習奠定良好的基礎。如肝外膽道系統的組成與引流方向、十二指腸的形態及其與胰頭之間的毗鄰關系,胰頭癌患者為何會出現黃疸癥狀等。既可以清楚描述器官的形態與空間位置,又能夠明確其功能及發病原理,同時增加學習樂趣、很好地調動學生的學習積極性。

3.2 3D可視化人體解剖學軟件在人體結構功能學實驗課中的應用

課程整合后,實驗課學時數大大減少。人體解剖學知識作為人體結構功能學課程中的基礎部分,在課程教學中占有很大的比重。實驗課作為理論課的補充,學生可以通過實驗課的學習來完善對各個器官、系統的認識及毗鄰關系的理解。課程整合前實驗課學時較多,學生有比較充足的時間進行學習,課堂上基本能夠完成對知識的掌握;課程整合后實驗課學時減少,不能滿足學生學習的需要,學生需要利用課余時間進行學習,但是又受到實驗條件的限制,3D可視化軟件的應用在一定程度上解決了這一矛盾。傳統的實驗課教學是學生先自主觀察實驗標本,教師統一講解;然后學生再有針對性地觀察,教師巡視答疑。現在的學時數不能滿足這種教學模式的需要,而3D可視化人體解剖學軟件是在計算機上進行操作,學生既能單獨觀察某個器官的三維形態結構,又可以模擬解剖操作過程。教師在課堂上簡單介紹一下軟件的使用方法,學生可以在課后登錄學校的局域網進行操作。雖然實驗課的學時減少了,但是通過3D可視化人體解剖學軟件的應用,學生可以更有針對性地強化自己薄弱的地方。學生課后有效的人機交互,不僅可以解決學習中遇到的問題,而且能提高學生的探索性學習能力和解決問題能力[4]。

4 結語

人體結構功能學作為一門整合課程,是醫學教育不斷發展的結果,也將伴隨醫學教育的發展而逐步完善。3D可視化人體解剖學軟件是傳統醫學與現代高科技技術結合的產物,對教學方法的創新和教學模式的改革都起到積極的推進作用。在人體結構功能學課程中應用3D可視化人體解剖學軟件,既豐富了教師的教學內容,又提高了學生的學習興趣。尸源短缺已經成為限制國內外人體解剖學教學發展的瓶頸[5],在非醫學主干類專業的教學中應用3D可視化人體解剖學軟件,既能在一定程度上節約教學標本,又能促進教學效果的提升。

[1]孫鵬,黃繼東,柏楊,等.整合課程教學在醫學教育中的歷程與展望[J].中國高等醫學教育,2012(5):62-63.

[2]劉光久,張紹祥,譚立文,等.數字化人體圖像和三維模型在解剖教學中的應用[J].局解手術學雜志,2011,20(2):210.

[3]李小飛,沈軍生,毋濤濤.加入3D解剖模擬技術的新型人體解剖學教學方法研究[J].衛生職業教育,2015,33(9):41-42.

[4]李德華,姜東,單偉.系統解剖學的多媒體互動教學改革與實踐[J].解剖科學進展,2015,21(1):103-104.

[5]任銀祥,宋焱峰,王德貴,等.解剖學教學中如何解決尸源匱乏的問題[J].當代醫學,2014,20(1):17-18.

(*通訊作者:張雅芳)

G40-057

A

1671-1246(2016)24-0032-03

黑龍江省教育科學規劃課題(GBC1213119);黑龍江省高等教育學會“十三五”高等教育科研課題(青年專項)(16Q067)