地下停車場(chǎng)“海綿化”改進(jìn)設(shè)想

范藝凡 雷柏林

改進(jìn)方案設(shè)想

1.改進(jìn)想法的來源

目前的海綿城市實(shí)施措施中,主要以路面透水鋪裝為主,包括車行道的透水路面和人行道的透水磚鋪設(shè),勁量使雨水能夠下滲進(jìn)土壤中去,實(shí)現(xiàn)就地解決,下沉式綠地、雨水濕地等也是通過土壤存水和積蓄的方式分擔(dān)市區(qū)內(nèi)的雨水量。這種措施在北方干旱地區(qū)效果會(huì)比較顯著,但對(duì)于雨量充沛的南方城市,由于其常年降雨的原因,地下水位較高而且降雨頻繁,土壤含水量經(jīng)常處于半飽和狀態(tài),滲水的措施可能會(huì)大打折扣。

另外,目前的海綿城市建設(shè)措施,對(duì)于短時(shí)間降雨或是正常降雨量降雨的效果比較明顯,但對(duì)于暴雨或南方的臺(tái)風(fēng)天氣時(shí)長(zhǎng)時(shí)間大量雨水降雨,目前建成的海綿城市設(shè)施就有點(diǎn)杯水車薪了。

同時(shí),城區(qū)內(nèi)的積水現(xiàn)象并不僅僅只出現(xiàn)在城市道路的低洼處和城區(qū)內(nèi)的凹陷處,另一個(gè)深受市區(qū)洪澇災(zāi)害影響的地方是地下停車場(chǎng)。由于地下停車場(chǎng)整體標(biāo)高遠(yuǎn)低于城市路面標(biāo)高,甚至低于城市的市政雨水管道,導(dǎo)致其無法通過普通辦法排水。而且,設(shè)置地下停車場(chǎng)的區(qū)域一般為商業(yè)中心、寫字樓附近以及居住小區(qū)內(nèi)部。這些地方都是人群密集區(qū)域,且停車場(chǎng)內(nèi)積水不僅影響城市居民的正常工作與交通,還會(huì)造成很嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失。所以,目前地下停車場(chǎng)的排水策略主要思想就是“雨水最好不要流進(jìn)車庫(kù),流進(jìn)來的也要盡快抽排走”。既然如此,我們能不能換一種思路呢?

2.設(shè)計(jì)概念介紹

如果我們將地下停車場(chǎng)改造成為一個(gè),在不影響其正常的停車功能的情況下,在市區(qū)內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間大量降雨時(shí)期的分洪儲(chǔ)水區(qū)域,那會(huì)怎么樣呢?城區(qū)內(nèi)各個(gè)地區(qū)都有地下停車場(chǎng),每個(gè)城市都有大面積的地下停車區(qū)域。在降雨期間,如果每個(gè)地下停車場(chǎng)平均分配,都能儲(chǔ)存一部分的雨水,那么目前我國(guó)各城市的出現(xiàn)的路面積水以及“城內(nèi)看海”等現(xiàn)象的發(fā)生將大大降低。而且,地下停車場(chǎng)所處在的位置主要以商業(yè)中心、寫字樓附近以及居住小區(qū)內(nèi)部為主,如果將地下停車場(chǎng)改造為能夠存儲(chǔ)一定量的雨水的分洪儲(chǔ)水區(qū)域,就能杜絕城市內(nèi)這些位置以及其他人員密集區(qū)域出現(xiàn)積水的現(xiàn)象。

目前停車場(chǎng)排水措施及存在問題

排水措施

目前地下停車場(chǎng)的排水措施主要有三個(gè)方面,我們把它比喻成三道防線,以下就各防線做簡(jiǎn)單的說明。

第一道防線:地下空間的地面出入口標(biāo)高和附近路面不是齊平的,一般會(huì)高出路面標(biāo)高300mm~450mm,就像一個(gè)小的擋水壩,起到了擋水的效果。

第二道防線:在地面以及地下入口處各設(shè)置一處排水溝,有的還會(huì)將水溝蓋板向入口方向傾斜放置,以便于更好的排水。

第三道防線:地下車庫(kù)里還均用布置了一些排水溝和集水井,車輛表面沾的水還有進(jìn)入地下空間的雨水通過這些匯集到一處或多處,再由地面上的抽水泵抽出排到市政雨水管道中。

總的來說,就是用盡各種方法讓外界的雨水不進(jìn)入地下部分,在進(jìn)入地下部分前盡可能的先流走,以及讓進(jìn)入地下部分的雨水往有利于排水方向的區(qū)域匯集,然后抽排。從而不影響正常的停車功能。

目前的地下停車場(chǎng)排水措施不僅沒有給市政雨水管道的排水減輕負(fù)擔(dān),反而是加重其負(fù)擔(dān)。并且,在暴雨時(shí)期,市政雨水管道很可能是滿負(fù)荷排水了,這時(shí)候再想往里排水基本上不可能實(shí)現(xiàn)。因此停車場(chǎng)積水的問題時(shí)常發(fā)生。

高吸水性樹脂介紹

1.高吸水性樹脂功能介紹

高吸水性樹脂是一種新型的高分子材料,它能夠吸收自身重量幾百倍至千倍的水分,無毒、無害、無污染,吸水能力特強(qiáng),保水能力特高。高吸水性樹脂是通過丙烯酸聚合得到的高分子量聚合物,其所吸收的水分不會(huì)被簡(jiǎn)單的物理方法擠出,并且可反復(fù)釋水、吸水。

2.對(duì)高吸水性樹脂材料的運(yùn)用設(shè)想

高吸水性樹脂的吸水儲(chǔ)水性能無需懷疑,因此堪稱“微型水庫(kù)”。如果城市里的每個(gè)區(qū)域都有這樣的“微型水庫(kù)”,在暴雨時(shí)期將一部分的雨水儲(chǔ)存在這樣的微型水庫(kù)中,等降雨時(shí)期結(jié)束后再將這部分水過濾利用或是排放掉。這樣,不僅可以大大降低市政雨水管道的負(fù)擔(dān),這些雨水也可以更好的回收利用,一舉兩得。

改進(jìn)方案介紹

1.方案總體介紹

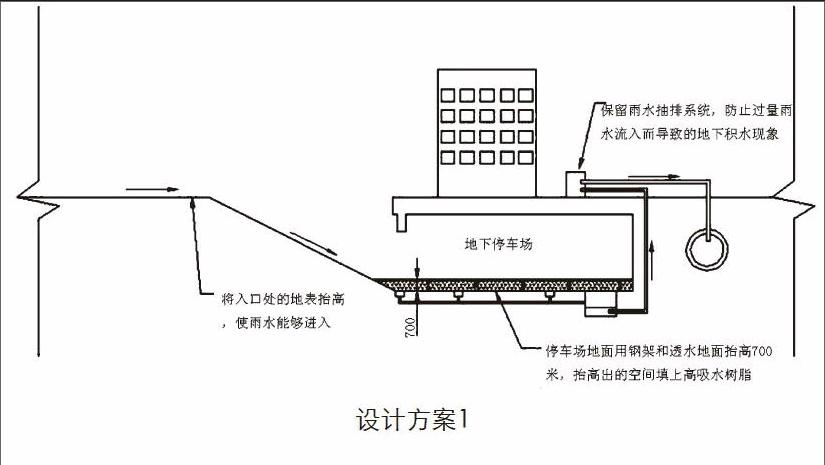

現(xiàn)有的地下停車場(chǎng)主要功能只有車輛停放的作用,少部分停車場(chǎng)還兼具人防工程的作用,總的來說,目前的停車場(chǎng)還有開發(fā)利用的空間。本次設(shè)計(jì)的主要想法,就是運(yùn)用新型材料高吸水性樹脂的吸水儲(chǔ)水性能,在不影響地下停車場(chǎng)原有功能的前提下,將其改造成一個(gè)能夠在暴雨時(shí)期儲(chǔ)存部分雨水的小水庫(kù)。

目前的地下停車場(chǎng)內(nèi)部空間高度大概為4.5~4.8米左右,其中頂部往下的0.5米是空調(diào)管道及其他管道的空間,剩下的高度為4米左右的空間就是停車空間以及人員行走的空間,十分充足。如果我們用帶孔的金屬板可拆卸或是其他高硬度可滲水材料,將現(xiàn)有的地下停車場(chǎng)地面整體抬高0.5~0.7米,抬高空出來的這部分空間填上適量的高吸水性樹脂;甚至不需要將地下停車場(chǎng)地面整體抬高,僅僅將地下停車場(chǎng)位于地下的各出入口前的一部分區(qū)域下挖0.5~0.7米,將下挖出來的這部分空間填上適量的高吸水性樹脂。同時(shí)將地上出入口的高出路面標(biāo)高300mm~450mm的擋水壩,以及地面和地下入口處設(shè)置的排水溝取消,讓降雨時(shí)期的地表徑流部分流入地下停車場(chǎng)內(nèi)這些填上適量高吸水性樹脂的區(qū)域,就能達(dá)到設(shè)想中的減少地表徑流水量,減輕市政雨水管道負(fù)擔(dān)的設(shè)想。因?yàn)楦呶詷渲沼晁笞陨眢w積會(huì)變大,所以我們需要按其吸水后體積來計(jì)算它所占空間,防止后期應(yīng)吸收雨水導(dǎo)致的高吸水性樹脂體積改變產(chǎn)生的壓力而破壞了停車場(chǎng)設(shè)施。

被高吸水性樹脂吸收的這部分雨水,回收再利用也非常方便。吸水后的高吸水性樹脂是固體凝膠狀態(tài),方便運(yùn)輸和存放;由于其材料的特性,運(yùn)輸和存放時(shí)的擠壓和碰撞不會(huì)使其吸收的雨水泄露。在回收利用時(shí),我們可以通過對(duì)其簡(jiǎn)單的加熱,就能將其中的雨水釋放出來。

由于高吸水性樹脂成本低廉,而且其具有無毒、無害、無污染,可被自然降解的特性,我們甚至可將其作為一次性用品使用。在原有的高吸水性樹脂吸收滿雨水后,直接將其取出替換新的高吸水性樹脂,被替換掉的高吸水性樹脂可以直接掩埋到土壤里,使其在土壤中自然降解釋放水分。釋放出來的雨水就能變成現(xiàn)有海綿城市措施中的土壤含水,進(jìn)行正常的下滲補(bǔ)充地下水或是蒸騰作用釋放。吸收雨水過后的高吸水性樹脂依舊可以作為林業(yè)和防止沙漠化的保水劑使用,其省去了沁水這一步驟,可直接施用于土壤中。

2.方案預(yù)計(jì)效果

通過上述方法,我們能夠?qū)崿F(xiàn)在改進(jìn)設(shè)想中的“將地下停車場(chǎng)改造成為一個(gè)在不影響其正常的停車功能的情況下,在市區(qū)內(nèi)大量降雨時(shí)期的分洪儲(chǔ)水區(qū)域。”同時(shí)成功減輕了市政雨水的泄洪負(fù)擔(dān)。

從城市這個(gè)尺度上看,每一個(gè)被改造的地下停車場(chǎng)就像城市這個(gè)大的不透水表面上的小海綿,城市內(nèi)四處分布的無數(shù)的地下停車場(chǎng)可以看做無數(shù)的小吸水海綿,因?yàn)橹亓Γ晁畷?huì)很自然的流向各個(gè)地下停車場(chǎng)并被停車場(chǎng)內(nèi)改建加入的高吸水性樹脂吸收。無數(shù)地下停車場(chǎng)將暴雨時(shí)的雨水總量均勻分配,雨水就不會(huì)大量集中從而導(dǎo)致城內(nèi)積水。從地下車庫(kù)附近區(qū)域的尺度看,建有地下停車場(chǎng)的區(qū)域多為人員密集區(qū),改造后的地下停車場(chǎng)的吸水能力會(huì)將附近區(qū)域的雨水匯集并吸收,避免了人員密集區(qū)域發(fā)生洪澇災(zāi)害的可能性。

(作者單位:西安工業(yè)大學(xué))

作者簡(jiǎn)介:范藝凡(1993-),男,漢族,廣西南寧人,碩士研究生,研究方向:環(huán)境及公共設(shè)施設(shè)計(jì)。