測量學實踐教學模式的比較研究

王春林 通拉嘎 烏力吉

摘要: 根據應用型人才培養模式的具體要求,本文在構建測量學教學模式的條件下,縱向比較不同年級同一專業的班級在不同授課方式、課時比例、考查效果,最終得出一個從理論教學逐步過渡到實踐動手能力,滿足知識目標、能力目標和素質目標的教學、評價方法,在教學過程中收到了良好的效果。

Abstract: According to the specific requirements of the application-oriented talents training mode, this paper, under the condition of constructing the teaching model of Surveying, compares the examination results of the same profession in different grades in different teaching methods and different proportion of class hours, and finally draws a teaching and evaluation method gradually transforming from theoretical teaching to practical ability to meet the knowledge goals, ability goals and quality objectives, and has received good results in the teaching process.

關鍵詞: 測量學;教學模式;測量實踐;教學評價

Key words: surveying;teaching model;engineering measuring practice;teaching approval

中圖分類號:G642.4 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)01-0185-03

0 引言

測量工作是土木工程專業、建筑工程技術、工程造價、工程監理等專業畢業生就業后從事的主要工作之一,也是畢業生立足施工一線的核心技術能力,因此該課程是建筑工程專業的一門重要專業基礎課程。[1]測量學的技術應用貫穿于勘測、設計、施工和運營的建筑全生命周期內,對建筑、水利、道路、橋梁等工程建設有著舉足輕重的作用。隨著測量技術的發展,信息技術逐步融合于測量設備中,測量學的服務范圍與日俱增,對測量學的要求也在逐年提高。[2]本文基于測量基本技能、普通測量技能、專業測量技能進行了幾種教學方式的探索,并就不同教學方式進行了比較分析。

1 教學模式的設定及調整

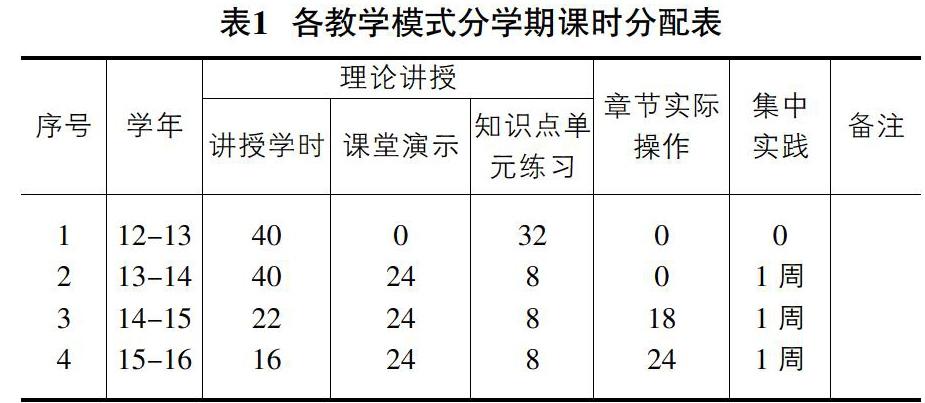

根據現有教學資源及教學條件,從2012年起開始執行40學時的理論授課,下半學期進行知識點單元練習32學時,按照測量設備的講授順序逐個進行測量實踐;2013年知識點單元練習變化為課堂演示環節24學時及學生自主練習8學時,并增加1周的集中實踐,集中進行各測繪設備的使用練習;2014年減少講授學時18學時,增強課堂演示教學、知識點單元練習的內容強度,同時隨課程進行各章節實際操作18學時,集中實踐環節設定為幾個指定單元項目;2015年進一步減少講授課時至16學時,增加實際操作環節至24學時,集中實踐環節改為融合測定、測設的綜合性測量任務。[3](表1)

根據每年學生反饋的教學效果,進行逐年的教學模式調整,以期達到更好的教學效果,增強同學們的動手能力和綜合素質,提高學生的學習興趣。分析比較各教學模式的優缺點,結果如表2。

2 教學效果分析

2.1 確定樣本取樣范圍

為確定抽樣樣本數量,按照標準差作為主要參考指標。本文比較2倍標準差和3倍標準差,確定其中指標相對較好者作為選定依據,分析如圖3,不難發現,2倍標準差取樣中不合格樣本數較多,因此選擇按照3倍標準差進行取樣分析。

2.2 分學年逐班進行成績分析

以2014-2015學年一個班級為例,作獨立樣本分析,分析各分數段情況如圖2。

分數段從25到92之間,標準差17.19。按3倍標準差進行樣本取樣分析,有效樣本54,總樣本54,占總樣本的100%。如按2倍標準差進行樣本取樣分析,則有效樣本39,總樣本54,占總樣本的72%。班級成績總體趨于平均水平,基本呈正態分布,考核難度適中,可以反映大部分同學的學習水平。

2.3 各學年成績學科成績分析

根據每學期授課時間,選擇同專業不同學期的學生進行縱向對比,平均分按照班級3倍標準差進行取值,成績總體呈上升趨勢,反映了同學們的理論水平在穩步提高;2015-2016學年,選擇兩個專業進行橫向對比。兩班成績差異性不顯著,基本反映出同學們現階段的學習能力和水平。同時,課程教學的實踐比例大幅度增加,有助于同學們的綜合能力和素質培養,促進了應用型人才的教學模式的探索。(表3)

3 現階段教學模式

教學結構體系具體內容為:導向、呈現、組織練習、指導練習和獨立練習。[4]

3.1 導向階段

創建學習任務框架,明確學習目標與內容,根據培養方案的課時安排教學內容,明確學習結果與達到的技能水平;根據教學內容安排階段學習目標與結果,并計劃好階段性章節的學習測驗,來檢驗同學們的學習成果,并有根據性的作出下一階段教學的計劃,滿足教學內容的前提下盡可能讓同學們掌握測量的相關技能,并能在日后的實際操作中得以運用。[5]

3.2 呈現階段

在課堂教學中,以多媒體課件與測量器材演示相結合的方式進行授課,分別介紹講解的每一種測量器材的具體構造,使用功能以及具體操作步驟方法等核心內容。運用實物教學使同學們更加直觀的了解熟悉測量器材,讓同學們對測量工作的印象不只局限在課件的圖片中。

此外,課堂上的實物演示,能夠使同學們初步思考在實際操作中可能會遇到的問題與解決方法,最大限度的減少測量誤差,保證測量結果的準確性與可靠性。

3.3 組織練習階段

本階段的主要任務是檢核學生的學習情況與對知識的吸收情況。分為章節性的實際操作練習和學期末的集中實踐練習兩種練習形式。

章節性的實際操作著重檢核學生對某一章節的學習情況,著重練習某一測量器材或測量方法方式,針對性與重點性較強;通過練習反映出學生學習中不足的地方及需要改正的地方,使學生有針對性的加強對之前理論知識中不足地方及理解模糊有誤地方的學習。

學期末的集中實踐練習,著重練習同學們的綜合能力,由任課教師出選題供學生選擇,以小組的形式進行綜合測量,多種教學內容涉及儀器供學生選擇使用,測量形式與方法不限,最大限度的發揮學生的自主實踐性,在規定的時間內完成對固定建筑物的測量,繪圖等一系列工作,來檢核同學們的綜合測量能力與團隊協作能力;對時間的限制能夠使學生找尋更加高效及準確的測量方法與儀器的選擇使用,盡可能的高效使用儀器;遇到問題并能夠找到合理解決的辦法這對日后從事測量相關工作有很大的幫助。

3.4 指導練習階段

在理論講授、教學演示、章節練習和集中實踐過程中,同學們發現自己的問題和遇到的技術難點,由教師進行現場指導。通過核檢測量結果判斷測量數據精度,若不在誤差允許的范圍內,經詢問任課教師,聽取教師的講解與指導性的意見和建議,通過調整測量方式、方法等方面的調整,重新進行測量,再次進行核檢,直至測量結果處在誤差允許范圍內。

3.5 獨立練習階段

在學生初步具備測量的基本能力基礎上,能獨立的進行測量工作,鍛煉發現問題及時改正的學習能力,獨立思考與團隊協作能力,完成對目標項目的測量工作。通過測量成果反饋出當初課程安排及任務安排的合理性,并根據反饋有根據性的做出調整,并在測量競賽中再一次的檢驗自己的學習成果,讓教學成果進一步提高。[6]

4 小結

教學模式的研究反映了一門課程的總體布局和對學生學習興趣模式的建立,在教學模式上進行橫向和縱向對比,反映了對測量教學過程的應用型探索。本文以任務型教學方案為主要教學思路,教學設計為理論學習、演示教學結合課內實操,期末以集中實踐進行綜合練習,輔以競賽活動激發同學們的學習熱情。[7]講授方式板書、多媒體與演示教學相結合,課內演示與課程實踐相結合,課程教學與課程競賽相結合,教學項目與實際工程項目相結合,實現學生的綜合運用能力的全面發展。

參考文獻:

[1]王春林,王延麗,王英杰,應用型人才培養模式下的測量學教改問題研究[J].赤峰學院學報(自然科學版),2019(9):255-256.

[2]余加勇.土木工程測量課程優質教學資源建設與教學改革探索[J].測繪工程,2014(01):78-80.

[3]郭范波,邱戰洪. 工程測量項目式教學改革研究[J].測繪通報,2014(06):128-130.

[4]Bruce Joyce, Marsha Weil, Emily Calhoun,教學模式[M].蘭英等譯, 北京:中國人民大學出版社,2014,4.

[5]呂忠剛.應用型本科非測繪專業“工程測量”教學改革的研究[J].測繪通報,2010(07):75-77.

[6]韓月嬌,王麗敏,宋欣,唐沖. 關于《工程測量》教學過程對接生產過程的研究[J].赤峰學院學報(自然科學版),2014(16):238-240.

[7]陳曉剛,趙海云,林輝.MOOC背景下建筑類專業工程測量課程教學改革策略[J].測繪通報,2016(04):128-132.