不同耕播措施條件對燕麥抗旱性的影響

陳彩錦++撒金東++剡寬江++杜燕萍++穆蘭海

doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2016.10.044

摘要:以燕麥品種寧莜1號為試驗材料,在寧夏南部山區進行不同耕播措施對燕麥抗旱性的影響。結果表明,干物質積累量、葉面積指數、葉綠素含量和經濟產量表現為相同播深,免耕處理>翻耕處理;相同耕作方式下,播深7 cm處理>9、5 cm處理,且播深7 cm產量比9 cm高15.9%,比5 cm高18.3%,處理間差異顯著。因此,在寧夏南部干旱山區,采用免耕措施能有效利用土壤休閑期水分,促進作物生長發育,提高產量,但效果與翻耕差距不大,而7 cm的播深抗旱效果明顯,并可獲得高產。

關鍵詞:燕麥;抗旱性;耕作方式;播深

中圖分類號: S512.604文獻標志碼: A文章編號:1002-1302(2016)10-0171-03

收稿日期:2015-08-08

基金項目:寧夏農林科學院科技創新先導資金(編號:NKYQ-14-10)。

作者簡介:陳彩錦(1982—),女,寧夏海原人,研究實習員,主要從事草畜資源開發與利用研究。E-mail:ccj401224@126.com。寧夏南部山區是寧夏主要的旱作農業大區,自然降水極其貧乏,年降水量在350~400 mm之間,屬干旱半干旱地區,旱作農業占總耕地面積的90%,是典型的雨養區農業[1-3],其年內和年季降水量分布不均,70%的降水主要集中在秋季,春夏易發干旱,且春旱頻率達40%~50%[4]。干旱與缺水是制約本地區農業生產與經濟發展的首要因素。因此,要從根本上改變山區的貧困落后面貌,就必須解決水的問題[5]。

燕麥是禾本科燕麥屬(Avena)1年生草本植物[6],具有抗旱、耐寒、適應性強、穩產性好、容易栽培、糧草兼用、營養價值高等特點,廣泛分布在我國西北、華北、西南等高寒干旱、半干旱地區[7],其中寧夏南部山區是西北區燕麥主栽區之一。在當地,燕麥現在不僅僅是解決溫飽、救災補荒的作物,而是特色優勢作物之一,為當地經濟、社會發展起到了一定的促進作用。

在寧夏南部山區,針對耕作栽培技術對作物抗旱性的影響研究很多,但都集中于馬鈴薯、小麥、玉米等大宗作物,對小宗雜糧作物燕麥的研究較少。本試驗主要是通過研究不同耕作和播種措施下燕麥產量、干物質積累、葉面積指數、葉綠素含量等抗旱性指標[8],從生長發育和生理特性方面確定出栽培與耕作措施對燕麥抗旱性的影響,最終篩選出適合本地區燕麥抗旱性的最佳耕播措施,為燕麥的生產提供科學依據。

1材料與方法

1.1材料

供試裸燕麥品種為寧莜1號。

1.2試驗設計

1.2.1試驗地基本概況試驗設在寧夏固原市原州區彭堡鎮彭堡村,地塊位于36°05′N、106°09′E,海拔1 660 m,土壤類型為灰鈣土,堿化灰鈣土亞類,土壤質地為黏土,土層厚度>60 cm,土壤特性是易旱、易澇,地勢平坦、整齊、肥力均勻,年日照時數2 200~2 700 h,≥10 ℃積溫1 900~2 400 ℃,年平均氣溫6.8~8. 8 ℃,平均無霜期127~155 d,降水量200~650 mm,年蒸發量1 050 mm,屬于半干旱區,為典型的雨養農業區。2013年試驗前茬為蕎麥,2014年試驗地前茬為冬小麥。當前茬作物收獲后,按照試驗方案的要求,對試驗地進行劃地、小區翻耕與不翻耕等處理,其中翻耕的深度為20~25 cm,之后進入秋冬閑期。4月下旬至5月上旬開始人工播種,在播種過程中,隨種子基施磷酸二銨150 kg/hm2,且不再追肥,其他管理措施略高于大田。

1.2.2試驗設計采用裂區試驗,主區、副區隨機排列,3次重復,共18個小區。主因素(主區)為耕作方式,設A1為免耕,A2為常規秋耕;副因素(副區)為播種深度,設B1播深為5 cm,B2播深為7 cm,B3播深為9 cm。小區面積為10 m2(25 m×4 m),每個小區4 m行長,共11行,行長與小區邊行平行,行距25 cm,留苗密度為600萬/hm2,區間距60 cm,重復間距80 cm,小區四周設有保護行。

1.3測定項目與方法

1.3.1生長發育指標分別在分蘗期、拔節期、開花期、灌漿期、乳熟期取樣,每個小區隨機取3株植株,量取植株上所有葉片的葉長(葉枕到葉尖的距離為葉長)、葉寬(葉片最寬處的距離為葉寬)[9],計算葉面積,公式為:葉片葉面積=校正系數(K)× 葉片的葉長(L)× 葉片的最大葉寬,K=0.73[10],葉面積指數=株葉面積×1 hm2的植株數÷10 000。同時在分蘗期、拔節期、開花期、灌漿期這4個時期,每個小區取 30 cm×30 cm植物地上部分,在100~105 ℃下殺青 30 min,然后在60~70 ℃烘干至恒質量,稱其干質量[11]。

1.3.2生理指標[12]葉綠素含量采用無水乙醇和丙酮 1 ∶1(V ∶V)混合遮光冷浸法測定。

1.3.3綜合指標在成熟收獲前,除去邊行,每個小區取 1 m2,2次重復,求其平均值,進行測產,計算產量。

2結果與分析

2.1干物質積累的變化

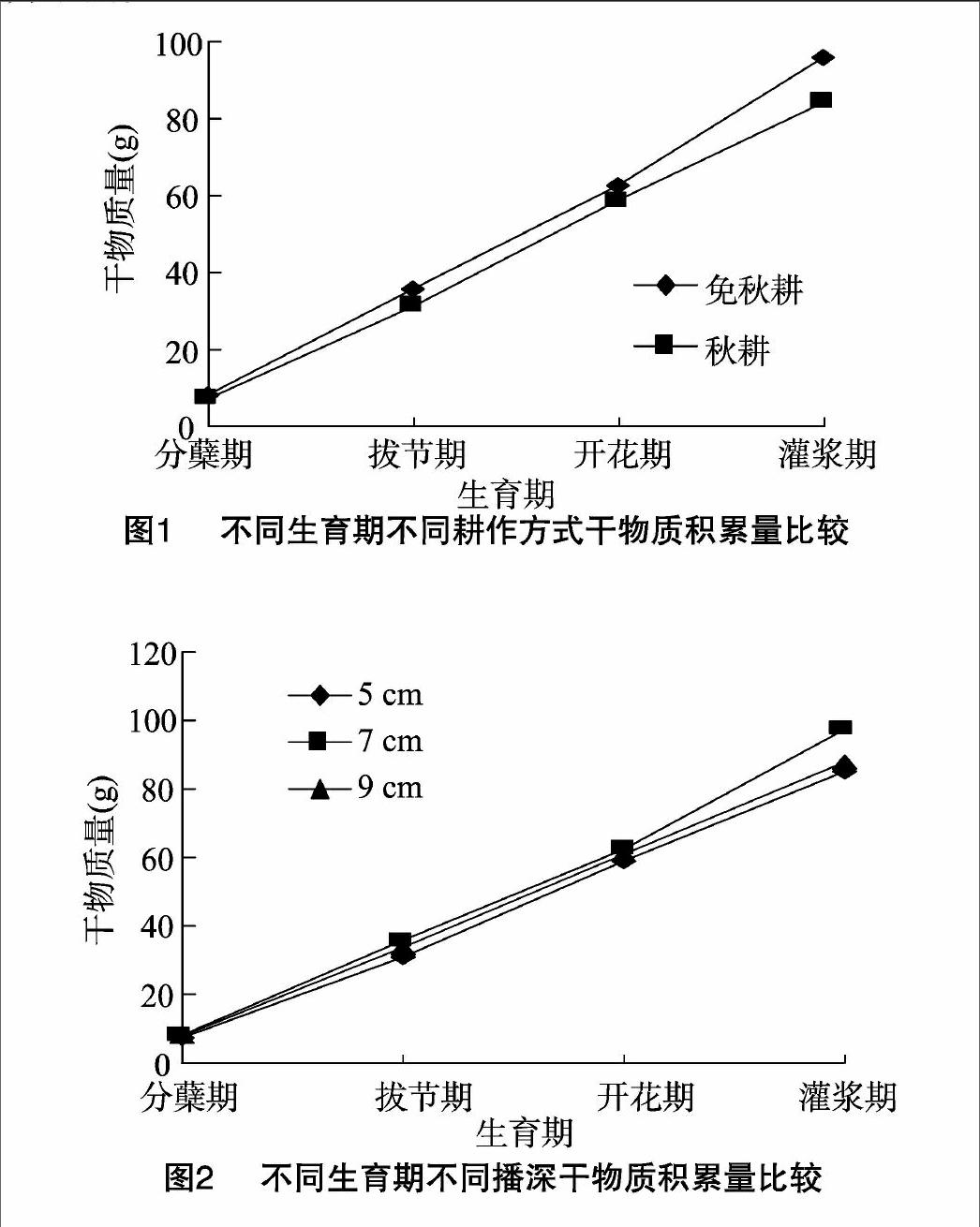

干物質是作物光合作用產物的最高形式,干物質積累和分配與作物經濟產量有密切關系,大量研究認為,作物產量實質上通過光合作用直接或間接形成,并取決于光合產物的積累與分配[13-14]。從圖1、圖2可以看出,在分蘗至灌漿期間,不同耕播措施下燕麥群體干物質積累呈遞增趨勢,且干物質積累量免耕>常規翻耕,表明秋季免耕田具有一定的蓄水保墑效應,種植燕麥抗旱能力強。播深7、9 cm較播深 5 cm 干物質積累迅速,說明播種淺的燕麥土壤水分容易散發,抗旱能力不強。

從圖1、圖2還可以看出,在開花至灌漿期間,免耕干物質積累速率(2.80 g/d)比常規翻耕積累速率(2.12 g/d)快,表明上年度秋季免耕田在燕麥春季播種至出面期間的蓄水抗旱效果對于其生殖生長具有很大的促進作用。同樣時段積累速率播深7 cm比9 cm快0.67 g/d,比5 cm快 0.74 g/d,但3個處理間差異不顯著。表明 7 cm 播深相較于9、5 cm更有利于燕麥生殖生長階段干物質的積累,且積累速率快,但效果不很明顯。

2.2葉面積指數的變化

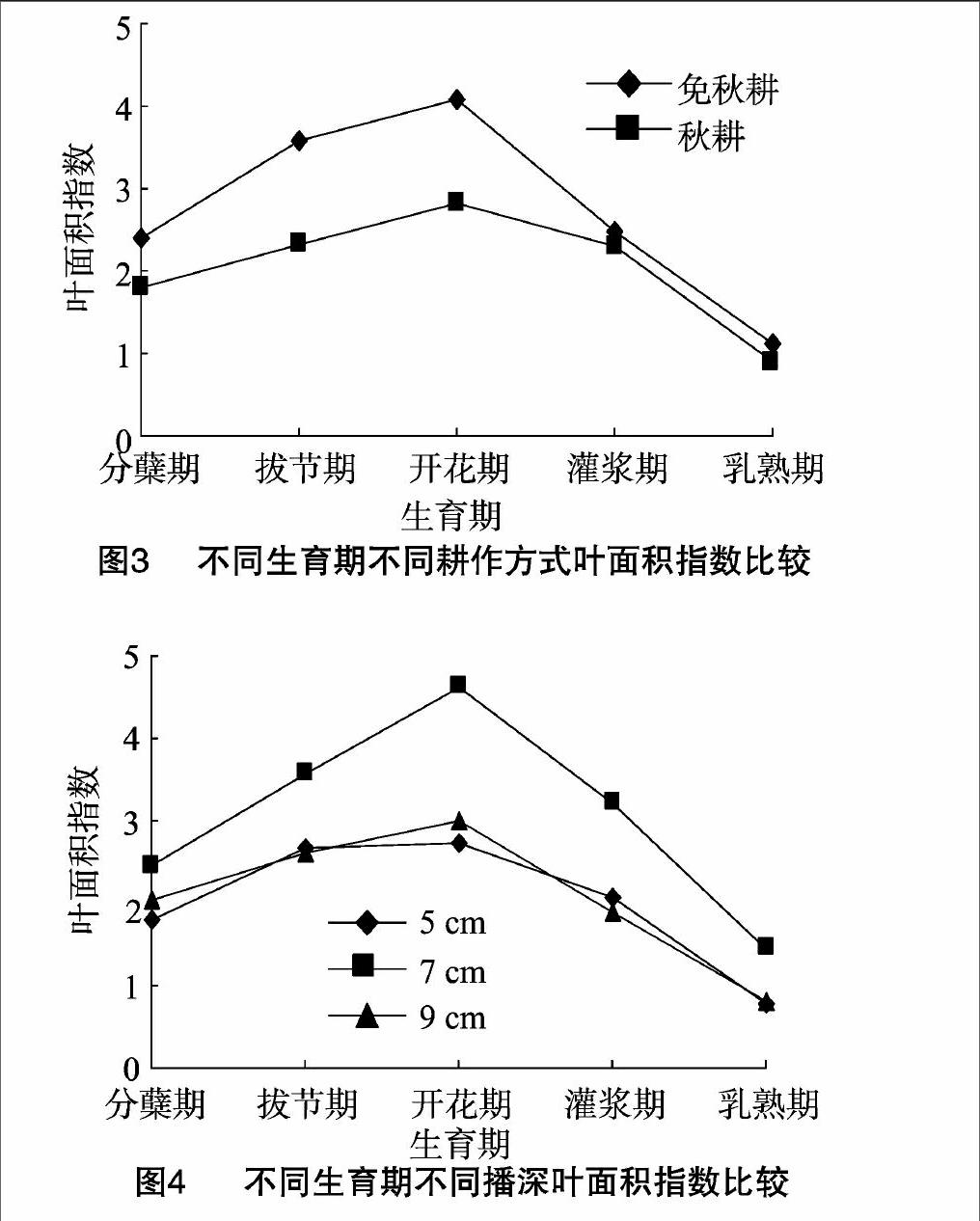

葉面積指數反映作物群體大小的一個重要指標,葉面積的大小直接影響干物質的生產積累數量[15]。從圖3、圖4可以看出,不同的耕作和播種方式下燕麥群體葉面積指數呈單峰曲線,并在開花期左右呈現峰值。免耕葉面積指數為273,較翻耕2.03提高34.5%,但處理間差異不顯著。播深7、9、5 cm葉面積指數依次為3.06、2.07、2.01,播深7 cm比 9 cm 分別提高47.8%、3.0%,且7 cm與9、5 cm之間差異顯著。結果表明,免耕、播深7 cm都能提高燕麥葉面積指數,增強作物的抗旱性,但免耕效果不顯著。

2.3葉綠素含量的變化

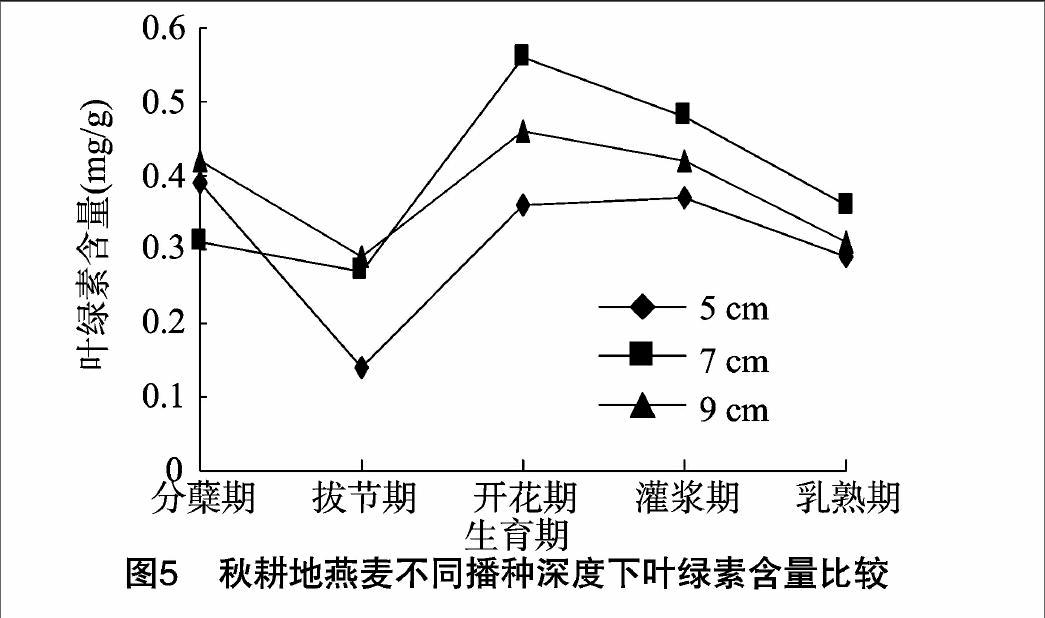

葉片葉綠素含量的消長規律是反映葉片生理活性變化的重要指標之一,與葉片光合機能大小具有密切的關系[16]。從

圖5、圖6可以看出,燕麥葉綠素含量在開花期最高,隨著作物灌漿形成籽粒到成熟,葉綠素含量逐漸降低。在燕麥開花至成熟期間,在耕作方式一致的條件下,播深7 cm葉綠素含量最高,其他2個處理次之。在7 cm播深下,免耕處理開花期葉綠素含量為0.57 mg/g(FW),比翻耕處理為 0.56 mg/g(FW) 提高了1.8%,但差異不顯著。開花至乳熟階段,翻耕地比免秋耕地作物葉綠素含量下降速率快,下降了11.1%,免秋耕地較秋耕地能提高葉綠素含量,但二者效果差距不大。播深7 cm能明顯的提高燕麥葉綠素含量,使作物的光合作用增強,有機物積累增加,較抗旱,有利于燕麥的種植。

2.4產量的變化

經方差分析,耕作方式、耕作方式與播種深度交互均對燕麥種子產量沒有顯著的影響,但播種深度對其有顯著的影響。免耕種子產量為2 132.2 kg/hm2,比翻耕2 081.1 kg/hm2高2.5%;播種深度7 cm種子產量為2 334.0 kg/hm2,比9 cm高15.9%,比5 cm高18.3%,且播深7cm與播深9、5 cm產量之間差異顯著。從表1可以看出,種子產量最高的為A1B2處理,為2 416.7 kg/hm2,其他處理產量次依次為A2B2>A1B3>

A2B3>A2B1>A1B1,A1B2組合與A2B2組合之間差異不顯著,與其他各處理之間差異顯著,表明在寧夏南部山區,播種深度是影響燕麥產量的關鍵因素之一,播深7 cm能保證燕麥的出苗率及減少苗期土壤水分散失,保證苗期燕麥的成活率,促進燕麥整個生育期的生長,具有一定的抗旱性,最終可提高產量。

表1不同處理對燕麥種子產量的影響

處理經濟產量(kg/hm2)A1B11 960.2AbA1B22 416.7AaA1B32 020.0AbA2B11 985.1AbA2B22 251.3AabA2B32 007.0Ab

3結論與討論

作物葉面積指數、干物質積累量動態變化與外界環境條件有很大的關系,而土壤水分含量起重要作用[17]。本試驗結果表明,在播深一致的條件下,燕麥干物質積累量、葉面積指數免耕>常規翻耕,與馬月存等的研究結論[18-19]一致。在耕作方式一致的條件下,干物質積累量、葉面積指數播深 7 cm>9 cm>5 cm,但不同播深條件下干物質積累量差異不顯著,葉面積指數播深 7 cm 與9、5 cm差異顯著。

在燕麥開花至灌漿階段,是燕麥產量形成的關鍵時期,免耕較常規翻耕干物質積累速率快、葉綠素含量增加,但處理間差異不顯著。播深7 cm的葉綠素含量增加效果較5、9 cm顯著。表明7 cm的播深對燕麥生殖生長有一定的促進作用,使燕麥抗旱性增強,最終實現高產。

免耕能夠增加作物根系集中分布區的土壤水分,有利于提高土壤水分的有效性,提高水分利用率,促進作物的生長發育,最終提高產量[20-24]。本試驗中,播深相同的處理,免耕處理的生長發育、產量等方面均優于翻耕處理,但效果不明顯。本試驗設置免秋耕處理,旨在探索寧夏南部干旱半干旱山區燕麥種植中一種新的保護性耕作措施,可為本地干旱區燕麥種植提供新的技術依據。

綜上所述,在寧夏南部干旱山區,采用免耕措施能有效利用土壤休閑期水分,促進作物生長發育,提高產量,效果跟翻耕差距不大。但采用翻耕7 cm的播深,能夠明顯提高燕麥抗旱能力,并獲得高產。

參考文獻:

[1]何進勤,陳智君,桂林國,等. 寧夏旱作農區不同品種馬鈴薯栽培模式研究[J]. 西北農業學報,2013,22(11):26-31.

[2]景博,蘇發奮,陸萍,等. 氣候變化對寧夏南部山區主要農作物的影響和應對對策[J]. 甘肅農業,2011(8):39-40.

[3]成紅,張樹海,王颯,等. 寧夏南部山區苜蓿引種試驗示范[J]. 草業與畜牧,2009(9):12-15.

[4]張權. 寧夏固原地區保護性耕作技術試驗研究[D]. 楊凌:西北農林科技大學,2008.

[5]馬文林. 寧夏南部山區集雨節水灌溉工程[J]. 水資源保護,2002(1):39-41.

[6]劉歡,趙桂琴. 燕麥抗逆性研究進展[J]. 草原與草坪,2007(6):63-68.

[7]楊富,李蔭藩,韓志順,等. 種子包衣防治燕麥苗期蚜蟲和紅葉病的藥效試驗[J]. 山西農業科學,2013,41(6):623-625,628.

[8]孫彩霞,沈秀瑛. 作物抗旱性鑒定指標及數量分析方法的研究進展[J]. 中國農學通報,2002,18(1):49-51.

[9]聶志剛,李廣. 基于APSIM模型的不同耕作措施旱地小麥葉面積指數動態分析[J]. 土壤與作物,2013,2(1):43-48.

[10]李雁鳴. 燕麥(Avena spp.)葉面積測定方法的初步研究[J]. 河北農業大學學報,1993,16(1):25-28.

[11]鮑士旦. 土壤農化分析[M]. 3版.北京:中國農業出版社,2000:245-255.

[12]王波,宋鳳斌,任長忠,等. 鹽堿脅迫對燕麥葉綠體超微結構及一些生理指標的影響[J]. 吉林農業大學學報,2005,27(5):473-477,485.

[13]練宏斌. 不同耕播措施對旱地春小麥生理生態特性的影響[D]. 蘭州:甘肅農業大學,2008.

[14]董鉆,沈秀英. 作物栽培學總論[M]. 北京:中國農業出版社,2000.

[15]柴繼寬. 燕麥在甘肅不同生態區域的適應性、生產性能及品質研究[D]. 蘭州:甘肅農業大學,2009.

[16]雷振生,林作揖. 黃淮麥區高產小麥品種產量結構及其生理基礎的研究[J]. 華北農學報,1996,11(1):70-75.

[17]孫建. 耕作措施對內蒙古黃土丘陵區土壤-作物系統特性的影響[D]. 呼和浩特:內蒙古農業科學研究院,2010.

[18]馬月存,秦紅靈,高旺盛,等. 農牧交錯帶不同耕作方式土壤水分動態變化特征[J]. 生態學報,2007,27(6):2523-2530.

[19]蘇子友,楊正禮,王德蓮,等. 豫西黃土坡耕地保護性耕作保水效果研究[J]. 干旱地區農業研究,2004,22(3):6-8,18.

[20]呂瑞珍,黃明,熊瑛,等. 豆麥輪作下耕作方式對土壤理化性狀及酶活性的影響[J]. 江蘇農業科學,2015,43(1):100-103.

[21]張岳芳,鄭建初,周搖煒,等. 免耕條件下控釋肥對麥季氧化亞氮排放的影響[J]. 江蘇農業學報,2014,30(5):1037-1043.

[22]呂瑞珍,黃明,熊瑛,等. 豆麥輪作下耕作方式對土壤理化性狀及酶活性的影響[J]. 江蘇農業科學,2015,43(1):100-103.

[23]籍增順,劉虎林,洛希圖,等. 免耕覆蓋對旱地玉米生長發育的影響[J]. 山西農業科學,1994,22(3):22-27.

[24]余泳昌,劉曉文,李明枝,等. 夏玉米免耕秸稈覆蓋機械化栽培技術的研究[J]. 河南農業大學學報,2002,36(4):309-312.陶波,王立超,張忠亮. 新型生物助劑活性物質篩選及對除草劑的增效作用[J]. 江蘇農業科學,2016,44(10):174-177.