2015年蘇北地區稻飛虱的抗藥性監測及治理

熊戰之++汪立新++付佑勝++劉偉中++王宏寶++李茹++高聰芬++張凱

doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2016.10.050

摘要:褐飛虱、白背飛虱和灰飛虱是水稻和小麥上重要的害蟲,化學防治是目前農業生產上的主要防治措施,因而了解其抗性動態非常重要。對江蘇蘇北5市(淮安、宿遷、鹽城、連云港和徐州)10個種群的飛虱進行了抗藥性監測;此外,在室內篩選出了對白背飛虱具有增效作用的復配配方。結果顯示:褐飛虱對吡蟲啉、噻蟲嗪和噻嗪酮產生高至極高水平抗性,而對烯啶蟲胺則處于敏感至敏感下降階段;褐飛虱對毒死蜱產生低水平抗性、中等水平抗性和高水平抗性分別占20%、70%、10%。白背飛虱對吡蟲啉、噻嗪酮和毒死蜱的抗性存在地域性差異,而對噻蟲嗪和異丙威則較敏感。灰飛虱種群對吡蟲啉、噻蟲嗪、烯啶蟲胺、吡蚜酮和異丙威均處于敏感狀態階段,對毒死蜱處于中等水平抗性。此外,室內對白背飛虱的復配篩選研究表明,丁烯氟蟲腈和噻嗪酮有效成分比例為1 ∶5、1 ∶10、1 ∶15、1 ∶20時,具有顯著增效作用。

關鍵詞:褐飛虱;白背飛虱;灰飛虱;抗性;復配

中圖分類號: S435.112+.3文獻標志碼: A文章編號:1002-1302(2016)10-0191-05

收稿日期:2016-04-13

基金項目:江蘇徐淮地區淮陰農業科學研究所所長基金(編號:HNY201406)。

作者簡介:熊戰之(1979—),男,江蘇淮安人,助理研究員,主要從事殺蟲劑與除草劑的抗藥性監測及治理研究。E-mail:zhangkai.2007@163.com。汪立新為共同第一作者。

通信作者:張凱,主要從事殺蟲劑毒理與抗藥性研究。Tel:(0517)83668251;E-mail:841731768@qq.com。2016年中央一號文件將確保糧食等重要農產品有效供給、實現綠色發展和能源可持續利用、加快農業現代化作為主要目標;水稻和小麥作為江蘇省最重要的兩大糧食作物,分別占全省糧食總面積的40%和38%[1];近年來,蘇北地區(淮安、鹽城、宿遷、徐州和連云港)成為江蘇省糧食生產大市,對江蘇的糧食貢獻超過50%[2]。

飛虱,屬于半翅目(Hemiptera)、飛虱科(Delphacidae),目前是我國水稻和小麥上重要的害蟲之一[3],其中褐飛虱(Nilaparvata lugens Stl)和白背飛虱(Sogatella furcifera Horvath)主要為害水稻,而灰飛虱(Laodelphax striatellus Fallén)不僅在水稻前期危害水稻,還可以危害小麥[4]。3種飛虱均可以通過取食、產卵和傳毒危害[5-9]。褐飛虱在中國每年發生面積為1 300萬~2 000萬hm2,約占全國水稻面積的50%,年均損失稻谷10億多kg。1987年和1991年褐飛虱在我國大部分稻區特大發生,危害面積高達2 300萬hm2 [10-11];白背飛虱和褐飛虱都屬于遷飛性害蟲,其發生規律有很多相似之處,但對水稻產量的影響有著各自的特點[12]。由于水稻—小麥的種植方式,使得灰飛虱的數量也急速上升[12]。一直以來,生產上主要以化學藥劑對其進行防治[13],主要包括吡蟲啉、噻蟲嗪、烯啶蟲胺、毒死蜱、噻嗪酮、異丙威、吡蚜酮等,但是連續、大量、不合理使用化學藥劑使得飛虱對很多藥劑產生了抗性[14-19],而飛虱的抗藥性卻是其大發生的一個重要原因[20]。

本研究首次監測了蘇北5市10個種群的稻飛虱對常規藥劑的抗性,如吡蟲啉、噻蟲嗪、烯啶蟲胺、毒死蜱、噻嗪酮、異丙威、吡蚜酮等,掌握了蘇北地區稻飛虱的抗性水平,同時在室內篩選出具有增效作用的農藥復配配方,為綜合防治提供理論基礎和現實方案。

1材料與方法

1.1供試蟲源

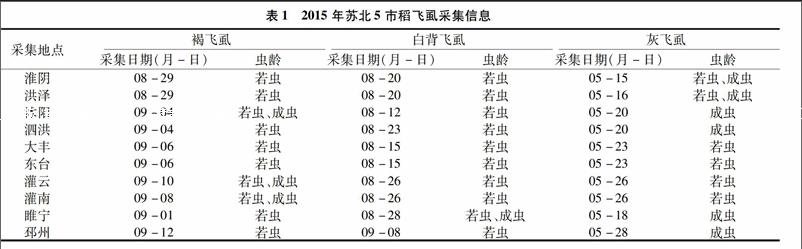

于2015年5—9月采集江蘇蘇北5市的灰飛虱、白背飛虱和褐飛虱成蟲或若蟲,其中每市設2個點,共10個種群(表1);用于復配測定的白背飛虱于2015年采自淮安金湖;采集的灰飛虱在室內不接觸任何藥劑,用武育粳稻苗進行飼養,白背飛虱和褐飛虱用秈稻飼養,溫度為(26±1) ℃,光—暗周期為16 h—8 h,并選取F1代3齡若蟲進行室內毒力測定。

1.2供試藥劑

選取原藥作為室內測定飛虱毒力的藥劑(表2);供試原藥以丙酮作溶劑,加100 g/L乳化劑TritonX-100加工成乳油,供測定用。

1.3試驗方法

褐飛虱和白背飛虱的毒力測定選用稻莖浸漬法[21]:連根拔出健壯的分蘗期至孕穗期稻莖,洗滌后剪成約10 cm長的帶根稻莖,2~3株1組,于陰涼處晾至表面無水痕。用自來水將供試藥劑按等比稀釋成5~6個濃度,將稻莖分別在不同濃度的藥液中浸30 s,取出晾干后,放入培養杯,每杯吸入3齡中期若蟲15頭,每濃度重復3次,每濃度共45頭,用含01%曲拉通的水作為對照。接蟲后將培養杯放入溫度為 (26±1) ℃,光暗周期為16 h—8 h的培養箱。

灰飛虱毒力測定采用稻苗浸漬法[22]:將配制的乳油用水等比稀釋配制成系列濃度,每個試驗設5個濃度,以清水處理作對照。將6 d齡武育粳3號稻苗30株連根一起在系列濃度的藥液中浸10 s,每個濃度重復3次,取出瀝至無液體滴下后置于墊有濾紙的一次性塑料杯中,30 min后接入3齡中期若蟲15頭,每處理共45頭,然后用保鮮膜封口并用3號昆蟲針扎孔。接蟲后的培養杯放置于(26±1) ℃、濕度(70±10)%、光—暗周期16 h—8 h的恒溫光照培養箱中。毒死蜱和異丙威48 h后檢查結果;吡蟲啉、噻蟲嗪、烯啶蟲胺、噻嗪酮處理96 h后檢查結果;吡蚜酮處理120 h后檢查結果。

1.4 數據處理

采用PoloPlus軟件計算LC50值及其95%置信限,以LC50的95%置信限不重疊作為判斷毒力差異顯著的標準[23]。

抗性倍數(RR)=所測種群的LC50 /敏感種群LC50;抗性水平標準為:抗性倍數RR≤3為敏感、3.1

2結果與分析

2.1褐飛虱對常用藥劑的敏感性

2015年蘇北5市10個褐飛虱種群對常用藥劑的抗性見表3。所監測褐飛虱種群對吡蟲啉均處于極高水平抗性;對噻蟲嗪處于高水平至極高水平抗性,其中泗陽和灌南的褐飛虱種群抗性倍數分別達到296.2倍和165.0倍;對烯啶蟲胺處于敏感至敏感性下降階段(RR<5);20%的褐飛虱種群對噻嗪酮處于高水平抗性,80%的褐飛虱種群對噻嗪酮處于極高水平抗性;褐飛虱對毒死蜱的抗性體現出地域差異,睢寧和東臺褐飛虱種群對毒死蜱處于低水平抗性,洪澤褐飛虱種群對毒死蜱產生高水平抗性(RR=61.6),而其余各種群均處于中等水平抗性。由于缺少敏感基線,褐飛虱種群對異丙威的LC50處于8.043~33.198 mg/L之間。

2.2白背飛虱對常用藥劑的敏感性

2015年蘇北5市10個白背飛虱種群對常用藥劑的抗性見表4。對吡蟲啉處于低水平抗性、敏感性下降、敏感的白背飛虱分別占50%、20%和30%;所監測白背飛虱種群對噻蟲嗪和異丙威均處于敏感狀態(RR≤3),且對烯啶蟲胺的LC50處于0.083~0.241 mg/L之間,顯示出烯啶蟲胺對白背飛虱具有較高的毒力;灌云和灌南的白背飛虱種群對噻嗪酮處于低水平抗性,其余均為中等水平抗性,占所測種群的80%;而對毒死蜱的敏感性存在較大差異,其中處于敏感、敏感性下降、低水平抗性、高水平抗性分別占10%、10%、10%、70%。

2.3灰飛虱對常用藥劑的敏感性

2015年蘇北5市10個灰飛虱種群對常用藥劑的抗性見表5。所監測的灰飛虱種群對吡蟲啉、噻蟲嗪、烯啶蟲胺、吡蚜酮和異丙威均處于敏感狀態階段(RR≤3),對毒死蜱處于中等水平抗性(10.1 2.4防治白背飛虱復配藥劑的室內篩選 從表6中可以看出,在不同的比例混配中,其共毒系數均大于120,表現出一定的增效作用,其中丁烯氟蟲腈 ∶噻嗪酮有效成分比例為1 ∶15時增效作用最明顯,共毒系數達到303.595;其次為丁烯氟蟲腈 ∶噻嗪酮有效成分比例為1 ∶20時共毒系數為266.979。室內條件下丁烯氟蟲腈、噻嗪酮2種藥劑不同配比的試驗結果表明,按有效成分比例為1 ∶5、1 ∶10、1 ∶15、1 ∶20時,對白背飛虱3齡若蟲均表現出較強的增效作用, 其中以二者有效成分比例為1 ∶15與1 ∶20時增效效果最好。 3討論 目前生產上防治稻飛虱仍以化學防治為主,而長期大量不合理使用農藥,已經使得稻飛虱對多種藥劑產生抗性,這也是稻飛虱大發生的一個重要原因[27]。例如:2005年褐飛虱的大暴發,是由于褐飛虱對吡蟲啉的抗性急劇上升所致,農業部全國農業技術推廣中心發文(2005)在褐飛虱對吡蟲啉產生高水平抗性地區要求暫停使用吡蟲啉防治褐飛虱。為了避免由于抗性引起的防效降低或害蟲暴發,對其抗藥性進行了解非常重要;本研究首次對蘇北地區的稻飛虱抗藥性進行了一次普查,從而為科學防治提供理論基礎。 吡蟲啉、噻蟲嗪和烯啶蟲胺為新煙堿類殺蟲劑[28],對半翅目害蟲具有很好的防效;自2005年以來,褐飛虱對吡蟲啉產生了極高水平抗性(200~799倍)[29],而王鵬等于2008—2013年間對全國褐飛虱進行抗性普查,發現褐飛虱對吡蟲啉的抗性還在急劇上升,其中2011年,安徽潛山的褐飛虱種群對吡蟲啉已達到1 935.8倍的抗性[30]。本監測結果顯示,蘇北地區褐飛虱對吡蟲啉的抗性亦非常高,其中泗陽已經達到2 842倍的極高水平抗性,而白背飛虱和灰飛虱的抗性水平則較低,這種顯著性差異有可能是由物種間的差異引起的。同樣,褐飛虱對噻蟲嗪的抗性也達到高至極高水平,并且有著上升的趨勢,而白背飛虱和灰飛虱則對噻蟲嗪較敏感。新煙堿類的另一種藥劑烯啶蟲胺,則對3種飛虱的毒力較高。由于褐飛虱和白背飛虱在田間經常混合發生,生產上經常使用吡蟲啉來防治白背飛虱,這就同時對褐飛虱進行篩選,使得褐飛虱對吡蟲啉的抗性一直居高不下。隨著吡蟲啉被暫停防治褐飛虱以及氟蟲腈禁用,噻蟲嗪成為防治褐飛虱的主要手段之一,但單一使用噻蟲嗪,使得褐飛虱對噻蟲嗪的抗性也逐漸上升。烯啶蟲胺雖然與吡蟲啉、噻蟲嗪屬于同一類藥劑,且烯啶蟲胺對3種飛虱的毒力較高,但褐飛虱和白背飛虱對烯啶蟲胺的抗性較低,這可能與烯啶蟲胺的價格高、用量小有關;此外,烯啶蟲胺在分子結構上與吡蟲啉和噻蟲嗪存在顯著差異[31],這就降低了交互抗性發生的可能。這3種藥劑的相互關系還有待進一步研究。 噻嗪酮作為一種生長調節劑,由于其特殊的作用機制,對飛虱有著較好的防效。上世紀90年代,隨著吡蟲啉的推廣使得噻嗪酮的使用頻率逐漸下降,而隨著吡蟲啉被禁止防治褐飛虱,噻嗪酮又重新成為防治褐飛虱的主要藥劑[32]。通過查閱大量監測數據顯示出噻嗪酮的使用頻率與褐飛虱對其抗性倍數成正相關,而本研究表明褐飛虱對噻嗪酮產生高至極高水平抗性,80%白背飛虱對噻嗪酮產生中等水平抗性;灰飛虱于2007年就已經對噻嗪酮產生高水平抗性[33],到2011年已經達到極高水平抗性,因此噻嗪酮對于3種飛虱的防治已經不具備優勢,建議暫停使用噻嗪酮防治稻飛虱。 毒死蜱目前已成為最大噸位的有機磷類殺蟲劑,是全球應用廣泛的5種殺蟲劑之一[34],是我國多年來主要用于防治螟蟲以及稻縱卷葉螟的殺蟲劑品種,也被大量用于防治稻飛虱。綜合3種飛虱的監測結果,大部分種群已對毒死蜱產生中等水平抗性。王利華等研究表明,2007年江蘇地區的灰飛虱種群對毒死蜱為中等水平抗性[35];班蘭鳳研究結果表明,2009—2011這3年間灰飛虱種群對毒死蜱的抗性已從中等水平發展到高水平,這可能與麥田、稻田長期、大面積使用毒死蜱有關[36]。因此建議在抗性水平較高地區控制使用毒死蜱防治飛虱。

吡蚜酮由于其新穎的作用機制,近幾年來一直被用來防治稻飛虱,政府也在大量采購吡蚜酮,但吡蚜酮的抗性卻很少報道,尤其是白背飛虱和褐飛虱,這可能與我們在室內依然沒能建立起白背飛虱和褐飛虱對吡蚜酮的抗性監測方法相關。目前國際上推薦的方法是IRAC(NO.005)[37],但筆者通過大量的試驗表明,該方法不能有效應用于白背飛虱和褐飛虱對吡蚜酮的抗性監測,因此完善對吡蚜酮的抗性監測就非常重要。異丙威對白背飛虱和灰飛虱的毒力較高,因此建議可以將異丙威作為田間防治3種飛虱的主要輪換藥劑。

農藥的混用是害蟲抗性治理中可采用的一種措施,但是混劑同樣也是化學藥劑,長期連續使用同樣也會造成抗性的產生,只有科學合理地使用混劑,才能充分發揮其在抗性治理中的作用。共毒系數是用來衡量一個混劑是否具有增效作用、相加作用以及拮抗作用的指標,但是它不同于增效倍數,共毒系數也不是越高越好,在農業生產上,除了共毒系數外,還需要考慮復配的LC50、各個單劑的成本以及合成上的可行性,因此就丁烯氟蟲腈和噻嗪酮的復配而言,要將監測、復配結果與田間藥效試驗相結合,從而更加科學地指導田間用藥。

本研究首次揭示了蘇北5市10個種群的稻飛虱對常用藥劑的抗性動態,基于該研究建議吡蟲啉、噻蟲嗪和烯啶蟲胺作為防治白背飛虱和灰飛虱的主要藥劑,而烯啶蟲胺可以作為防治褐飛虱的主要輪換藥劑;在抗性水平較高的地區限制使用噻嗪酮和毒死蜱防治這3種飛虱,吡蚜酮可以作為防治灰飛虱的主要藥劑,而異丙威則可作為輪換藥劑使用。復配結果顯示:丁烯氟蟲腈和噻嗪酮的復配為田間防治白背飛虱提供了另一種選擇。

參考文獻:

[1]王才林. 江蘇省水稻育種與生產現狀及發展趨勢[J]. 江蘇農業科學,2005(2):1-6.

[2]宋奇. 江蘇省糧食生產的變化分析與發展對策研究[D]. 揚州:揚州大學,2010.

[3]姜輝,林榮華,劉亮,等. 稻飛虱的危害及再猖獗機制[J]. 昆蟲知識,2005,42(6):612-615.

[4]朱龍粉,傅華欣,荊衛峰,等. 不同生育階段及不同蟲量化學防治灰飛虱效果與策略[J]. 江蘇農業科學,2006(2):62-64.

[5]丁錦華,蘇建亞. 農業昆蟲學[M]. 北京:中國農業出版社,2002.

[6]劉萬才,劉宇,郭榮. 南方水稻黑條矮縮病發生現狀及防控對策[J]. 中國植保導刊,2010,30(3):17-18.

[7]Zhang H M,Yang J,Chen J P,et al. A Black-Streaked Dwarf Disease on Rice in China Is Caused by a Novel Fijivirus[J]. Arc Virol,2008,153(10):1893-1898.

[8]Zhou G H,Wen J J,Cai D J,et al. Southern rice black-streaked dwarf virus:a new proposed Fijivirus species in the family reoviridae[J]. Chin Sci Bul,2008,53(23):3677-3685.

[9]Wu A Z,Zhao Y,Qu Z C,et al. Subcellular localization of the stripe disease-specific protein encoded by rice stripe virus (RSV) in its vector,the small brown plant hopper,Laodelphax striatellus [J]. Chin Sci Bul,2001,46(21):1819-1822.

[10]Nagata T. Insecticide resistance and chemical control of the brown planthopper Nilaparvata lugens (Homoptera:Delphacidae) [J]. Bull Kyushu Nat Agric Exp Sta,1982,22(1):49-164.

[11]程遐年,吳進才,馬飛. 褐飛虱研究與防治[M]. 北京:中國農業出版社,2003.

[12]湯金儀,馬桂椿,胡國文. 水稻白背飛虱危害損失及防治指標研究總結[J]. 病蟲測報,1991(4):4-7.

[13]Wang L,Fang J,Liu B. Relative toxicity of insecticides to Laodelphax striatellus (Fallén)(Homoptera:Delphacidae) and the resistance of field populations from different areas of East China[J]. Acta Ecol Sin,2008,51(9):930-937 .

[14]Endo S,Tsurumachi M. Insecticide susceptibility of the brown planthopper and the white-backed planthopper collected from southeast Asia [J]. Japan J Pestic Sci,2001,26(1):82-86.

[15]劉向東,翟保平,劉慈明. 灰飛虱種群暴發成災原因剖析[J]. 昆蟲知識,2006,43(2):141-146.

[16]林友偉,張曉梅,沈晉良. 亞洲稻區灰飛虱抗藥性研究進展[J]. 昆蟲知識,2005,42(1):28-30.

[17]姚洪渭,葉恭銀,程家安. 白背飛虱不同種群抗藥性的測定[J]. 中國水稻科學,2000,14(3):183-184.

[18]馬崇勇,高聰芬,沈晉良,等. 灰飛虱對幾類殺蟲劑的抗性和敏感性[J]. 中國水稻科學,2007,21(5):555-558.

[19]Matsumura M,Sanada-Morimura S,Otuka A,et al. Insecticide susceptibilities in populations of two rice planthoppers,Nilaparvata lugens and Sogatella furcifera,immigrating into Japan in the period 2005—2012[J]. Pest Manag Sci,2013,70(4):615-622.

[20]梁天錫,毛立新. 水稻飛虱的抗藥性監測研究[J]. 華東昆蟲學報,1996,5(1):89-93.

[21]莊永林. 褐飛虱對噻嗪酮及吡蟲啉的抗藥性研究[D]. 南京:南京農業大學,2000.

[22]張凱,張巍,高聰芬. 稻飛虱的抗藥性監測方法[J]. 應用昆蟲學報,2013,50(2):542-547.

[23]Robertson J,Preisler H,Russell R. PoloPlus:probit and logit analysis users guide[Z]. LeOra Software,Petaluna,CA,USA,2007.

[24]沈晉良,吳益東.棉鈴蟲抗藥性及其治理[M]. 北京:中國農業出版社,1995.

[25]甯佐蘋. 褐飛虱抗藥性檢測:對噻嗪酮的抗性風險評估及生化機理研究[D]. 南京:南京農業大學,2011.

[26]白首飛. 虱和灰飛虱的抗藥性檢測及治理[D]. 南京:南京農業大學,2014.

[27]Wang Y H,Gao C F,Zhu Y C,et al. Imidacloprid susceptibility survey and selection risk assessment in field populations of Nilaparvata lugens (Homoptera:Delphacidae)[J]. J Econ Entom,2008,101(2):515-522.

[28]Matsuda K,Buckingham D,Kleier D,et al. Neonicotinoids:insecticides acting on insect nicotinic acetylcholine receptors[J]. Tren Pharm Sci,2001,22(11):573-580.

[29]Wang Y H,Wu G S,Zhu Y C,et al. Dynamics of imidacloprid resistance and cross-resistance in the brown planthopper,Nilaparvata lugens[J]. Ent Exper Appl,2009,131(1):20-29.

[30]王鵬. 褐飛虱對常用殺蟲劑的抗性監測[D]. 南京:南京農業大學,2013.

[31]李敏,成四喜,李海屏,等. 新煙堿類殺蟲劑烯啶蟲胺評述[J]. 農藥研究與應用,2012,16(2):1-5.

[32]王彥華,李永平,陳進,等. 褐飛虱對吡蟲啉敏感性的時空變化及現實遺傳力[J]. 中國水稻科學,2008,22(4):421-426.

[33]馬崇勇. 灰飛虱對幾類殺蟲劑的敏感性研究及對氟蟲腈抗性風險評估[D]. 南京:南京農業大學,2007.

[34]邊全樂. 使用毒死蜱的安全性[J]. 中國農學通報,1997,13(6):7.

[35]王利華,方繼朝,劉寶生. 幾類殺蟲劑對灰飛虱的相對毒力及田間種群的抗藥性現狀[J]. 昆蟲學報,2008,51(9):930-937.

[36]班蘭鳳. 灰飛虱抗藥性監測及對吡蚜酮的抗性風險評估[D]. 南京:南京農業大學,2012.

[37]Method NO.5 for IRAC susceptibility test method series version 3.0(June 2000)[EB/OL] .[2016-03-01]. http://www.irac-online.org/content/uploads/Method_005_v4.1.pdf. 沈虹,王磊,苗艷,等. 海藻渣對菠菜生長和品質的影響[J]. 江蘇農業科學,2016,44(10):196-200.