貞豐縣一起動物源性人間皮膚炭疽疫情的調查報告

凱金祥+湯志剛+袁華芳+郭澤芊+陸洪潮+王啟仁+蒙澤舟

[摘要]目的追溯傳染源,探索流行因素,為科學防控措施提供依據。方法疫情資料來源于疫情個案調查和疾病監測信息報告管理系統。對2014年7月發生的炭疽疫情的時間分布、地區分布、人群分布、病例的就診、村民的衛生習慣和炭疽桿菌實驗室檢測進行描述性分析,炭疽診斷按《炭疽診斷標準》(WS 283-2008)進行。結果本次動物源性炭疽疫情共發生皮膚炭疽病例3例,死亡1例,罹患率為3.23%,病死率為33.33%,從土壤標本和牲畜飲水未分離到炭疽桿菌。搬運、剖剮、洗切并食用的密切接觸可能是發病的主要危險因素(P<0.05)。結論該起疫情為參與剖剮、搬運、加工接觸病死畜引起。

[關鍵詞]動物源性;炭疽;流行病學;調查

魯貢鎮位于貞豐縣東南面約27km,全鎮共有16個行政村2640人,有23名村醫。者央村距魯貢鎮政府所在地約12km,者央村轄者央、者么、高寨3個自然村寨,9個村民小組,共460戶,總人口2640人,以布依族為主。當地農戶主要喂養的牲畜有牛、馬和豬,牛和馬占約95%,經濟落后,交通不便,環境衛生狀況較差,村民防病意識淡薄,有剖食病死動物的習慣。者央村醫療條件落后,全村衛生室僅有1名村醫,負責醫療和預防保健工作。

2014年7月24日晚23:40黔西南州疾病預防控制中心接到報告:“貞豐縣魯貢鎮發生一起皮膚型炭疽疫情,發病3例死亡1例”,黔西南州疾控中心2014年7月25日派出流行病學調查人員趕赴貞豐縣疫情發生地開展流行病學調查及處置工作。現將調查處置情況報道如下。

1資料與方法

1.1現場調查

采用《炭疽流行病學個案調查表》,由流行病學專業人員負責事件的調查、資料收集和整理。

1.2病例定義

按《炭疽診斷標準》(WS283-2008)對病例進行診斷,病例定義為:2014年7月17日以來,參與病死馬的剖剮、馬肉或內臟加工和食用的村民,出現典型皮膚炭疽癰等臨床表現的患者,為皮膚炭疽病例。

1.3實驗室檢查

采集土壤標本10份(雙份),牲畜飲水地水樣1份(雙份),由黔西南州疾控中心實驗室進行炭疽桿菌分離培養,結果送貴州省疾控中心進行復核。

1.4統計學分析

用Excel錄入數據,率的比較采用SPSS19.0軟件的確切概率法進行統計分析。

2結果

2.1人間疫情

2.1.1 流行強度

截止8月7日共發生皮膚炭疽3例,死亡1例,罹患率3.23%(3/93),病死率33.33%(1/3)。

2.1.2 時間分布

楊正文為首發病例發病日期2014年7月20日發病為,2014年7月21日和7月24日各發病一例,分別是首發病例之妻吳某某和參與剖剮韋某某。

2.1.3空間分布者央村一組1例,者央村二組2例。

2.1.4人群分布最小年齡50歲,最大年齡60歲;均為農民,3例均為布依族;男女之比為2:1。

2.1.5病例臨床特征楊正文為死亡病例,剖剮自己喂養的突然因病死亡的馬,手部出現水皰、周圍組織腫脹,組織壞死破裂形成潰瘍,血樣分泌物結成黑痂,同時伴發熱、頭痛等全身不適癥狀,調查發現死者剖剮病死馬前右手有傷口,家屬敘述右腋下有包塊(淋巴結腫大);另外2例病例面、手等暴露部位皮膚出現丘疹、水皰,周圍組織腫脹、浸潤,中央壞死形成潰瘍性黑色結痂,疼痛不明顯。

2.1.6病例診療除死亡病例外,另外2例病經過醫療點進行抗菌治療后,炭疽水腫逐漸消退,結痂褪屑,全部痊愈。

2.2流行因素調查

2.2.1畜間疫情發生畜間疫情的戶主楊正文家中喂養牛15頭、馬2匹和豬2頭,牛、馬以放養為主,2014年7月17日喂養的一匹馬突然死亡,腹部腫脹,口鼻流出淡黃色漿液。

魯貢鎮轄區內者冗村于2009年曾發生過皮膚炭疽疫情;比鄰的魯容鄉于2006年也發生過炭疽疫情。

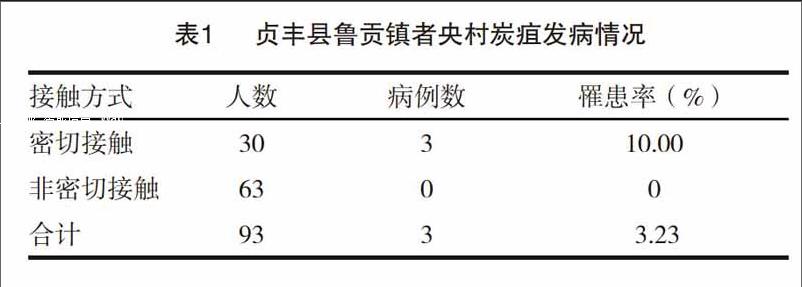

2.2.2密切接觸者的發病危險因素流行病學調查發現,戶主楊正文喂養的一匹馬突然死亡后,請村民韋某某、楊某某、楊某某、吳某某等幫剖剮,參與死馬搬運、剖剮、洗切和食用者共93例,其中發病3例,罹患率為3.23%。據剖剮人員述死馬腹部腫脹,口鼻流出淡黃色漿液,剖剮時血液不凝固。將搬運、剖剮、洗切并食用煮熟馬肉作為密切接觸者,密切接觸者罹患率為10.00%;未參與搬運、剖剮、洗切只食用煮熟后的馬肉作為非密切接觸者,非密切接觸者沒有病例。密切接觸者與非密切接觸者罹患率的差異有統計學意義(x2檢驗Fisher's確切概率法,P=0.031,P<0.05),發病情況見表1。

2.3實驗室檢測結果

采集死亡馬剖剮地土壤標本20份,經黔西南州疾病預防控制中心檢測,在土壤中分離到兩株可疑菌株,經貴州省疾病預防控制中心復核后為陰性。采集水樣1份,未檢出炭疽桿菌。

2.4防制措施

2.4.1環境消毒處理對剖剮點及可能被污染的環境用漂白粉進行徹底消毒。

將可能被污染泥土挖松,用水將漂白粉溶解成含有效氯20%的水溶液,將該含氯水溶液倒入挖松泥土充分混合作用足夠時間,再在上方灑撒漂白粉,蓋上未受污染的泥土填平。

2.4.2加強村民的宣傳教育工作疫情發生后,州縣兩級疾病預防控制中心在村委的組織下,對村民進行“三不”(不剖殺,不出售,不食用病死畜肉)、發現病死畜及時報告和病死畜肉就地焚燒深埋知識的宣傳,革除不良的陋習,以提高群眾自我防護和報告疫情的意識。

2.4.3加強村級衛生人員培訓通過對村級基層醫護人員的傳染病防治知識的培訓,提高基層醫護人員業務知識水平,增強炭疽等法定傳染病的診斷、鑒別診斷和及時報告意識。

3討論

炭疽是由炭疽桿菌引起動物源性傳染病,主要發生在草食動物,特別是牛、馬和羊,人因接觸病畜及其產品而被感染。皮膚炭疽臨床特征表現為無痛性非凹陷性水腫、焦痂潰瘍等典型皮膚炭疽改變。此次疫情發病3例死亡1例,臨床表現具有皮膚炭疽的無痛性非凹陷性水腫、焦痂潰瘍等典型臨床特征,抗菌治療有效;經SPSS19.0軟件確切概率法進行統計分析,密切接觸與非密切接觸間發病差異有顯著性(P=0.031,P<0.05),即搬運、剖剮、洗切并食用的密切接觸可能是發病的主要危險因素;同時畜間疫情存在炭疽疫情,且過去是老疫點;此次魯貢鎮發生因接觸病死牲畜發病3例死亡1例的疫情,初步判定是一起因剖剮、搬運加工接觸病死畜引起的皮膚炭疽疫情。

引起本次皮膚炭疽疫情暴發的原因分析:(1)疫情地為布依族聚居村寨,經濟條件較為落后,交通不便,環境衛生狀況較差;(2)是村民防病意識淡薄,生病時不愿及時就醫;(3)村民有剖食病死動物的習慣,以致接觸感染炭疽桿菌病畜。(4)基層醫務人員對炭疽等急性傳染病的認識不足,加之病例出現臨床表現未及時到村衛生室及上級醫療機構進行就診,導致疫情不能及時被發現和上報。(5)貴州省是一個多民族聚居且經濟不發達,是炭疽疫情高發的省份。1987~1996年有65.52%的縣曾發生過炭疽疫情;2000~2003年貞豐縣所在的黔西南州發病率的居全省前列,與疫情發生地比鄰的魯容鄉2006年也發生過炭疽疫情;(6)疫情處理中剖剮地環境消毒不規范、不徹底,為炭疽疫情發生留下隱患,加之畜問疫情未能及時發現和病人未及時就醫,造成疫情的蔓延擴散。

查閱傳染病疫情統計資料,這是我州10年來多次發生的皮膚型炭疽疫情。由于處理的及時所以沒有發生大規模的流行和爆發,幾個關鍵環節的處理經驗需要及時的總結。一是當地衛生院發現異常情況后,應在第一時間內向上報告疫情,并對患者進行治療和處理。二是縣(市)疾控機構接到報告后要迅速到達現場并對疫情進行防控。三是當地政府應該加強宣傳和指導。疫情的反復發生反映出當地農民的健康意識和衛生知識需要加強,畜牧檢疫也需要加強和完善。完善縣區級居民健康檔案的管理,開展炭疽疫情防控各部門信息溝通,建立聯動機制具有很好的借鑒作用。

綜上所述,為做好今后炭疽疫情的防控:應逐步提高村民經濟收入,讓廣大村民不食用病死畜;加強對廣大村民健康宣傳教育,特別是通過學校加強學生健康宣傳教育,采取小手牽大手的宣傳方式,把“不宰殺、不售、不食用病死畜”以及“發生不明原因的病死牲畜要立即報告當地農業部門”,提高全民的防病意識和能力;大力開展愛國衛生運動減少疾病的流行因素;以當地政府為主導,加強與衛生和畜牧部門的信息溝通,建立聯動機制,畜問發生疫情時,政府核實后給予相應補償,使村民不去剖食不明病因死亡的病死畜,將疫情控制在畜間,預防人間疫情的發生;及時規范地作好疫區、疫點徹底消毒,并開展消毒效果評價,使疫源地成為歷史,不再二次感染牲畜和人。

由于受到各種條件的限制,本次調查研究存在許多不足之處,由于疫情未及時報告,未采集患者病灶分泌物和病死畜標本的進行涂片染色、鏡檢和炭疽桿菌分離;土壤和牲畜飲水未檢出炭疽桿菌,可能與土壤采樣的位置、檢測技術及樣本量有關;未對消毒后的環境進行衛生學評價。因此在今后的工作中要加強對州縣疾病預防中心疫情調查處理人員在現場調查、傳染病標本的采集、病原學初步檢測和血清學診斷技術培訓,提高對突發疫情的應急處置能力、實驗室檢測、診斷和治療水平。