結合《中華文明的曙光》一課,談有效性教學的具體做法

卞愛平

“以學生發展為本、提高教學有效性”是教育工作者的核心目標,是提高課堂效率、減輕作業負擔、實現綠色教育指標的有效途徑。實現這一目標客觀上要求教師樹立現代課程理念,精心進行教學設計;圍繞三維目標,有效實施課堂教學;科學設計作業練習,組織實施反饋輔導;結合作業反饋情況,及時調整教學思路,真正實現備課、上課、作業等教學環節的一致性,提高課堂效率。筆者結合《中華文明的曙光》一課的教學實踐,談談自己在提高教學效益,落實教學環節一致性的具體做法。

一、備學生、備教材,確定適切的教學目標

實現有效性教學首先要基于學生的認知思維特征來確立科學合理的教學目標。《中華文明的曙光》是七年級學生的第一堂歷史課,“論由史出、史由證來”的史學意識對他們可以說一片空白,在大多數學生的意識里,歷史就是這樣的,至于為什么是這樣而不是那樣,歷史知識來源的依據是什么,大多數學生從來沒思考過。基于此我把本課教學的核心主旨定為:“掌握史學知識的基礎上側重史學意識的培養”。為此我確定本課教學目標如下:

1.知道北京人的生產生活狀況,知道炎帝黃帝是中華民族的祖先。

2.通過對遺址、文物的分析推斷北京的生產生活狀況。通過傳說故事與文物的印證知道關于黃帝炎帝的口傳史料有真實的歷史信息。

3.炎黃部落之間的戰爭促進了文化交流和民族融合。

教學重點:通過北京人遺址以及出土文物,推斷北京的生產生活狀況;知道歷史信息不是憑空產生的,是有歷史依據的,史料之間是可以相互印證的。

二、組織教學過程,實現備課與上課的一致性

(一)新課導入主題鮮明,點出教學目標

我以鼓勵性的問題導入新課:“雖然同學們沒有系統學過歷史,但是我相信大家一定知道很多歷史故事,有誰能列舉幾個歷史人物和歷史故事的名字?并告訴大家你是怎么知道的?”這個簡單的問題讓同學們紛紛發言,在給予他們認可和贊許的同時,總結他們獲取歷史信息的來源:文獻史料、圖像史料等。

然后設問進入新課:“在遠古時期沒有文字記載,人們是如何知道久遠的過去發生的事情呢?今天我們一起通過《中華文明的曙光》這一課來了解遠古時期的人們是如何生產生活的,今天的人們是通過什么途徑知道的?”明確點出本課的核心主旨是:“史學知識的掌握和史學方法的培養。”

(二)教學過程環環相扣,落實教學目標

為落實本課核心主旨,達成教學目標實現,我從以下三個方面組織教學過程:

首先,引導學生認識史料,確立史學意識。多媒體出示北京人遺址、石器和灰燼的化石圖片資料以及出土文物的文字資料介紹,引導學生做“小小考古學”:根據北京人遺址考古文物的發掘,推斷北京人的生活生產狀況。學生們在思考的基礎上總結出:北京人居住在山洞里、使用打制石器、食物來源于采集與漁獵、會使用和保存天然火等。這樣組織教學學生不僅掌握了史學知識:北京人的生活狀況;而且初步確立史學意識:遠古時期沒有文字記載,人們是通過原始人遺址、出土文物化石等史料來了解北京人生產生活狀況的,理解今天歷史信息的獲得不是憑空產生而是有歷史依據的。

其次,引導學生甄別史料,提高史學意識和能力。出示北京人打制工具、追捕獵物、燒烤食物的生活圖片,提出問題:“這些圖片和北京人遺址、文物相比,哪種史料能更真實地反映北京人的生活狀況?為什么?”讓學生對比史料,知道圖片來源于遺址、文物等史料,引導學生知道歷史信息的獲得可以通過不同的途徑,但是遺址、文物等實物史料更能真實的反映和說明歷史。

第三,引導學生知道口傳史料的價值和史料之間的相互印證。學生敘述炎帝黃帝的神話傳說,知道炎帝黃帝是中華民族的人文初祖。教師出示彩陶甕、骨笛、船型陶壺圖片以及文物簡介,引導學生思考:以上出土文物可以印證炎帝黃帝傳說時代的哪些歷史信息是真實的?在老師的引導下,知道出土文物印證了傳說中的制陶技術在當時已經存在、部落之間經常發生戰爭、音律已經發明、已經有了舟船這種交通工具等。出土文物印證了傳說中部分歷史信息的真實性。由此教師總結:神話傳說也是珍貴的歷史資料,它雖然有虛構的成分,但也包含了許多真實的歷史信息。傳說中哪些信息是真實的需要通過遺址、出土文物等實物史料加以印證。

(三)課堂小結首尾呼應,渲染教學目標

本課結尾我提出了一個總結性的問題:“通過今天的學習我們知道了可以通過哪些途徑獲取歷史信息?”在學生回答的基礎上進行課堂小結:“我們可以通過文獻史料、圖像史料、遺址文物以及口傳史料來獲取歷史信息,傳說也是珍貴的史料也是我們獲取歷史信息的有效途徑。”首尾呼應,強調歷史信息不是憑空產生,是有歷史依據的,強化“論由史出、史由證來”的意識。

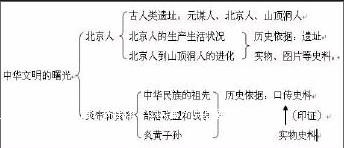

(四)課堂板書一目了然,突出教學目標

課堂板書能夠呈現教學核心內容,再現學習思路,明確教學目標。本課板書如下設計:

板書呈現了史學知識與史料依據的關系,以及史料之間相互印證的關系,把教學目標、本課宗旨一目了然的呈現出來。

三、以教學目標為核心設計作業,實現備課、上課、作業的一致性

作業設計:

材料:周口店北京人遺址位于北京市房山區周口店龍骨山,距北京城約50公里。1929年中國古生物學家裴文中在此發現原始人類牙齒、骨骼和一塊完整的頭蓋骨。此后考古學家相繼在這里發掘出土了頭蓋骨6具、頭骨碎片12件、下頜骨15件、牙齒157枚及斷裂的股骨、脛骨等,分屬40多個男女老幼個體。發現10萬件石器材料及用火的灰燼遺址和燒石、燒骨等。北京人的平均腦量達1088毫升(現代人腦量為1400),據推算北京人身高為156厘米(男),150厘米(女)。

1、請你做個小小考古學家:根據北京人遺址的考古資料,你來推斷一下北京人的生活生產情況,并說出依據,做到史論結合。

A、結論_________________,依據:_____________________________。

B、 C 、 D 、

2、除遺址之外,我們還可以通過哪些史料了解北京人?

3、你認為哪些史料更能真實的反映北京人生產生活情況?簡單說明原因

作業設計體現出與教學內容和教學目標的一致性,根據教學內容生成的作業,目的是檢測學生對教學內容的掌握,通過作業及時檢測教學效果,以調整下一步教學思路。