中醫藥院校《醫學免疫學與病原生物學》教材分析與創新

張建嶺+武學潤+劉曉輝+王蕾+蔣茹

摘要:中醫藥院校部系多、文理科學生兼收、西醫課程課時較少。使用的教材,如《醫學免疫學與病原生物學》與國內西醫院校同類教材對比分析顯示,篇幅大幅縮減,內容趨同;與國外教材對比分析顯示,編寫差異明顯。建議創新教材編寫理念及編寫方法,以學生自主學習為主導,借鑒國外優秀教科書的編寫模式,建設具有中醫藥院校鮮明特色的西醫教材以促進中醫學類學科的發展。

關鍵詞:教材;編寫理念;中醫藥院校;醫學免疫學與病原生物學;免疫學

中圖分類號:G642.0 文獻標志碼:A 文章編號:1674-9324(2017)02-0094-04

高等教育教材是體現大學教學內容和教學方法的知識載體,是進行教與學交流的基本工具,也是進一步推進高等教學改革、提高學生綜合素質、培育科技創新人才的重要保證[1]。中醫藥院校是我國傳統中醫學類高等醫學教育的園地,承擔著為中醫學類學科的發展培養高層次、創新型人才以及社會各級中醫學類醫務醫療人員的重任。所以中醫藥院校的教材應緊跟國際國內學科的發展步伐,反映時代學科進步成果,教科書內容應滿足中醫學類各層次人才培養不斷擴大的需求。中醫藥院校的新教材編寫應在國內歷屆教科書版本的基礎上,借鑒國際本學科優秀教科書建設的新思想,創新編寫理念,體現以學生學習為主導[2],走出一條新的教材編寫途徑,建設出特色鮮明中醫藥院校適用的《醫學免疫學與病原生物學》精品教材。

一、全國中醫藥院校、專業方向、學生來源和課時的分析

目前,全國中醫藥院校有北京中醫藥大學、上海中醫藥大學、天津中醫藥大學等24所中醫藥大學/學院,另外有首都醫科大學、南方醫科大學等9所醫科大學設立了中醫藥學院。這些中醫藥院校的部系較多,包括:中醫學、針灸推拿學、公共事業管理、康復治療學、臨床藥學等。且一些部系中又分幾個專業方向,如中醫學分為中醫學、康復、美容方向等;中醫學、針灸推拿專業又分成九年制、八年制和五年制;部分部系文理科學生兼收,如成都中醫藥大學九年制中醫學,上海中醫藥大學和成都中醫藥大學八年制中醫學,及北京中醫藥大學、上海中醫藥大學、成都中醫藥大學、長春中醫藥大學、陜西中醫藥大學和河北中醫學院等五年制中醫學和針灸推拿專業(表1)。

《醫學免疫學與病原生物學》是醫學院校基礎醫學課中的主干課程。由于學科的發展,使學生在學習免疫學時普遍感覺深奧和抽象,病原生物學知識點較多、內容繁雜[3]。而大多數中醫藥院校課時較少,如天津中醫藥大學、浙江中醫藥大學、長春中醫藥大學《醫學免疫學與病原生物學》等為41—44學時,課時數相對較少而需要學習內容較多的情況,給學生學好、理解好這門課程,尤其是文科學生帶來一定的難度。所以在編寫中醫院校《醫學免疫學與病原生物學》教材時就需要考慮到這兩個因素。

二、中醫藥院校使用的《醫學免疫學與病原生物學》教材分析

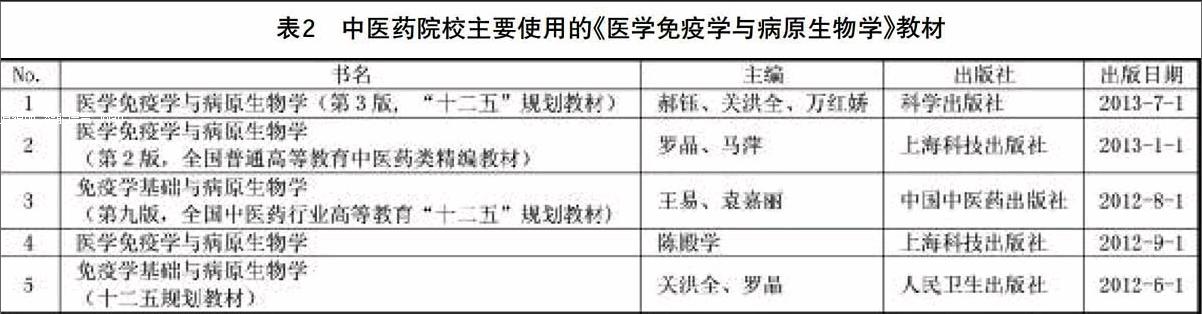

目前各中醫藥院校使用的教材主要包括:郝鈺、關洪全、萬紅嬌主編的《醫學免疫學與病原生物學》(第3版,科學出版社,2013),羅晶、馬萍主編的《醫學免疫學與病原生物學》(第二版,上海科技出版社,2013)等5部(表2)等。

羅晶、馬萍主編的教材[4]分醫學免疫學和病原生物學兩篇。醫學免疫學分為免疫細胞激活物、免疫分子、免疫細胞、免疫應答、超敏反應和免疫學應用幾部分。把第一版分開講授的免疫效應分子、抗原結合分子及免疫輔助分子歸于免疫分子一章,便于學生學習。第二篇病原生物學部分較第一版調整較大,我們在授課時也發現把細菌學、病毒學真菌學和寄生蟲學總論全部放在緒論中講,有整合作用,但離其各論較遠,學生學習較為困難。第二版按病毒學、細菌學、真菌學和寄生蟲學講授較為妥當,對學生學習和教師講解十分有利。

王易、袁嘉麗主編的《免疫學基礎與病原生物學》(第九版,全國中醫藥行業高等教育“十二五”規劃教材)教材[5]分上、下兩篇講授。上篇為免疫學,分為免疫細胞激活物、免疫分子、免疫細胞、免疫應答和免疫學應用等章節。下篇為病原生物學,講述細菌學、病毒學和寄生蟲學。本書插圖明顯改善,補體部分從免疫分子部分撤出,放在了免疫應答的固有免疫應答內講解,篇幅由第八版的6頁縮減為3頁半,改動較大。本書病毒各論采用RNA病毒、DNA病毒及逆轉病毒分類講解;細菌各論部分按革蘭陽性和陰性分類講解,使學生能夠從基因、細胞結構上歸納學習,內容新穎,教材內容創新。

關洪全、羅晶主編的《免疫學基礎與病原生物學》(十二五規劃教材,人民衛生出版社)教材[6]以免疫學、微生物學和寄生蟲學傳統學科分類講解。在第一篇免疫學基礎部分,采用通用的抗原名詞,免疫器官單獨列為一章,細胞因子、白細胞分化抗原與黏附因子和主要組織相容性復合體分為三節來講授。該教材有一節講述中醫藥與免疫,使得中醫藥院校的學生了解到免疫學與中醫藥之間的聯系,給予了西醫知識在中醫藥中應用的啟迪。

三、中醫藥院校《醫學免疫學與病原生物學》教材與西醫國內、外同類教材對比分析

自2012年以來,國內出版了多部西醫院校使用的免疫學、微生物學和寄生蟲學教材,其中包括曹雪濤主編的國家“十二五”規劃教材《醫學免疫學》(第6版)、安慶云、姚智主編的《醫學免疫學》(第3版,“十二五”普通高等教育國家級規劃教材)等12部教科書。李凡、徐志凱主編的《醫學微生物學》(第8版,“十二五”規劃教材)等6部教科書,諸欣平等主編的《人體寄生蟲學》(第8版,“十二五”規劃教材)等5部教科書,以及Abul K. Abbas等編寫的英文版《Basic Immunology》(北京大學醫學出版社,2014)、Thao Doan等編寫的英文版《Immunology》(第2版,北京大學醫學出版社,2013)兩部。

美國的教材方面,2012年以來出版的免疫學教科書主要包括:Judy Owen等編寫的Kuby《Immunology》(Seventh edition,W. H. Freeman,2013)、William E. Paul主編的《Fundamental Immunology》(Seventh edition,LWW,2012)、David Male MA等主編的《Immunology》(8 edition,Saunders,2012)等5部。日本的教材,自1976年初版《醫學免疫學》以來,主要有菊地浩吉等主編的《醫科免疫學》(第6版,截至2008年)和矢田純一主編的《醫系免疫學》(第13版,2013年)。

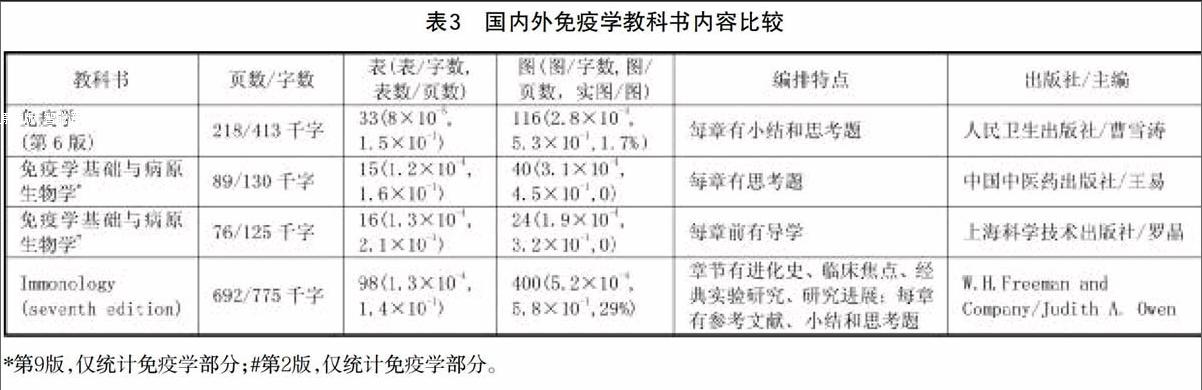

從上述國內、外教科書來看,中醫藥院校使用的《醫學免疫學與病原生物學》教材較西醫教材大幅縮減。西醫院校目前使用的最新版,第8版醫學微生物學、人體寄生蟲學和第6版的醫學免疫學,頁數和字數分別為360頁/660千字、288頁/523千字和218頁/413千字,總共866頁、1596千字。中醫藥院校使用的《醫學免疫學與病原生物學》教材頁數為230—406頁,字數為379—852千字。以王易、袁嘉麗主編的全國中醫藥行業高等教育“十二五”規劃教材《醫學免疫學與病原生物學》[5]的免疫學部分為例,與曹雪濤主編的《醫學免疫學》[7](人衛出版的“十二五”規劃教材,第7版,西醫院校教材)相比較,頁數縮減為40.8%(89/218頁),字數約縮減為31.5%(130/413千字)(表3)。從免疫學章節和內容上分析,《醫學免疫學與病原生物學》未包括免疫耐受、腫瘤免疫、自身免疫病等臨床免疫學章節,經典的免疫學章節基本相同,以免疫系統組成進行分類講解。內容上也降低了深度,如免疫應答章節中T、B細胞的活化信號和細胞內信號的傳遞等內容刪去,代之簡明扼要講述其活化過程。

國內中醫藥院校(包括西醫院校)使用的教材與國外大學使用的免疫學、微生物學、寄生蟲學或微生物學與免疫學教材對比分析顯示,教材在內容、知識框架結構上明顯不同,如Judy Owen等編寫的Kuby《Immunology》(Seventh edition,W. H. Freeman,2013)[8]、William E. Paul主編的《Fundamental Immunology》(Seventh edition,LWW,2012)[9]。這些教科書作者從知識內容解讀的不同角度,以不同方式傳述知識,編排充分考慮學生的生理、心理特點。在編排、文字表述等方面,一切以利于學生學習為主。插圖多且清晰,尤其真實的光學顯微鏡和電子顯微鏡照片優美,具有鮮活性,給學生以閱讀震撼。每一章節后都附有知識擴展(4—5個)、學習網絡地址(6—8個)、重要的原始論文條目(22—27個),使學生學習得以延伸和擴展(表3)。

四、中醫藥院校《醫學免疫學與病原生物學》應創新編寫具有特色的精品教材

中醫藥院校教材是培養中醫學等相關學科學生學習先進科學知識、技能和繼續學習能力的重要載體,是中醫高等教育質量的重要保證。由于中醫藥院校部系較多、學生來源組成和學時及要求與西醫院校不同,具有自身特點,所以《醫學免疫學與病原生物學》教材應體現如下原則:(1)體現以學生為主的編寫理念:教學的目的就是讓學生學到本學科專業知識,掌握終身受益的技能,所以教材應體現學生為主體,應從學生自主學習的角度去編寫。教材在知識表述方式上,應強調激發學生的參與意識、問題意識,在“知識的應用”及“啟發性與探究性”等方面有所體現[10]。適當增加抽象內容描述部分的精美圖片,尤其是顯微鏡下照片,顯示復雜機制機理圖示等。(2)精品精華原則:課本應包括傳統的經典內容,由于課時較少的原因,內容應突出重點,文字精練、言簡意駭。既可使學生學到免疫學和病原生物學的精華,又可在有限的課時內消化掌握重要的基本知識。(3)體現國際本學科發展前沿成果的原則:課本應具有先進性,使學生學到、了解到本學科國際最新的研究成果和發展方向。增加知識連接、網站和參考書籍。比如免疫細胞的活化信號途徑可以以知識連接的形式呈現,使學生了解到當前國際免疫學研究的新成果;并引入網絡教學模式[11,12],拓展知識的深度。(4)創新內容和格式[13]:教科書內容應符合學科的發展,內容章節應有所調節。不應僅為國內西醫教材的縮寫版,而應借鑒國外的優秀教科書的編寫模式。作為中醫藥院校的教材應增加免疫學、病原生物學與中醫藥的聯系章節,使學生能夠把所學知識與中醫應用聯系起來,使教材具有中醫藥院校的個性化特色。

參考文獻:

[1]楊鳴.關于提高教材編寫質量的幾點思考[J].教育研究,2010,5(439):106-107.

[2]陳新忠.以學生為中心深化本科教學改革[J].中國高等教育,2013,(13):50-52.

[3]楊勝輝,黃政德,劉平安,盧芳國,賴娟,高強.中醫院校中西醫臨床醫學專業《免疫學基礎與病原生物學》教學現狀與反思[J].教育教學論壇,2015,(2):279-280.

[4]羅晶,馬萍.醫學免疫學與病原生物學[M].上海:上海科技出版社,2013.

[5]王易,袁嘉麗.免疫學基礎與病原生物學[M].北京:中國中醫藥出版社,2012.

[6]關洪全,羅晶.免疫學基礎與病原生物學[M].北京:人民衛生出版社,2012.

[7]曹雪濤.醫學免疫學[M].北京:人民衛生出版社,2013.

[8]Thao Doan,et al. Fundamental Immunology[M].北京:北京大學醫學出版社,2012.

[9]Judy Owe,et al. Immunology[M].New York:W. H. Freeman and Company,2013.

[10]邵進.關于“十二五”期間精品教材培育的一些思考[J].中國大學教學,2013,(3):83-85.

[11]金冉.談大學教材的網絡化趨勢-訪美國依阿華大學教授葉揚波[J].中國教育信息化:高教職教,2012,(9):4-5.

[12]蔡建東,段春雨.高校教師網絡教學的影響因素與提升策略——基于結構方程模型的實證研究[J].電化教育研究,2016,(6):46-53.

[13]張為強.試論大學教材建設的國際化[J].華章,2013,(31):186.

Analysis and Innovation of the Textbook "Medical Immunology and Pathogen Biology"of Traditional Chinese Medicine Universities

ZHANG Jian-linga,WU Xue-runb,LIU Xiao-huia,WANG Leic,JIANG Rub*

(a.Department of Immunology and Pathogenic Biology,School of Integrative Medicine;

b.Department of Clinical Teaching and Training;

c.School Library,Tianjin University of Traditional Chinese Medicine,Tianjin 300193,China)

Abstract:Traditional Chinese Medicine (TCM) universities offer many departments and accept both arts and science students. However,the universities focus less on the subject of Western medicine. The textbooks used in classes,such as Medical Immunology and Pathogenic Biology,are significantly different compared with the textbooks commonly used in Western countries. Textbooks used by TCM schools areshort in contents comparedwith thatofWesternmedicine.In order to adapt to the teaching at the universities and to train high-level innovative talents in the field of TCM,this paper proposes innovative ideas and writing methods on the textbooks. This new approach will be students-centered and build quality teaching materials,with distinct characteristics of the schools in promoting the development of TCM.

Key words:textbook;writing ideas;colleges and universities of traditional Chinese medicine;medical immunology and pathogenic biology;immunology