中國(guó)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)2030年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的政策機(jī)遇和挑戰(zhàn)

薛 瀾,翁凌飛

(清華大學(xué) 公共管理學(xué)院,北京 100084)

中國(guó)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)2030年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的政策機(jī)遇和挑戰(zhàn)

薛 瀾,翁凌飛

(清華大學(xué) 公共管理學(xué)院,北京 100084)

在2015年千年發(fā)展目標(biāo)收官之時(shí),聯(lián)合國(guó)全體成員國(guó)通過了2030可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDGs),從三個(gè)維度17個(gè)方面為可持續(xù)發(fā)展設(shè)定了宏偉目標(biāo),希望到2030年全球?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)包容與環(huán)境的可持續(xù)性。中國(guó)雖然在推動(dòng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)千年發(fā)展目標(biāo)上做出了巨大貢獻(xiàn),但仍然有7000多萬人生活在我國(guó)劃分的極端貧困線以下。環(huán)境污染問題在快速的工業(yè)化和城市化進(jìn)程中突顯并日益加劇,中國(guó)在未來實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的道路上面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。本文首先論述2030年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)議程制定的過程及主要特點(diǎn);然后集中分析了執(zhí)行SDGs過程中面臨的問題與挑戰(zhàn);最后,以聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展解決方案網(wǎng)絡(luò)(SDSN)最新做出的不同國(guó)家SDGs指數(shù)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)為參照,評(píng)估了中國(guó)在當(dāng)前階段實(shí)現(xiàn)17項(xiàng)SDGs面臨的最緊迫挑戰(zhàn),提出了加快現(xiàn)聯(lián)合國(guó)SDGs的應(yīng)對(duì)策略和行動(dòng)方案。

中國(guó);2030年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo);政策挑戰(zhàn);應(yīng)對(duì)策略

一、前言

自聯(lián)合國(guó)2000年實(shí)施千年發(fā)展目標(biāo)(millennium development goals, MDGS)以來,全世界有10多億人口擺脫了極端貧困,但仍有8億多人民生活在世界銀行的貧困標(biāo)準(zhǔn)線以下,絕大多數(shù)生活在發(fā)展中國(guó)家,貧困問題仍然是人類發(fā)展的核心[1]。除此而外,貧富差距擴(kuò)大,全球氣候變暖,環(huán)境污染和生態(tài)破壞,恐怖主義,糧食安全和新型傳染性疾病蔓延等新的全球性問題不斷涌現(xiàn)。世界發(fā)展的不確定性進(jìn)一步加劇,如何解決極端貧困問題,應(yīng)對(duì)全球變化、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展, 是當(dāng)前人類社會(huì)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)[2-3]。在2015年千年發(fā)展目標(biāo)收官之際,聯(lián)合國(guó)全體成員國(guó)通過了17項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDGs),希望到2030年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、社會(huì)包容與環(huán)境的可持續(xù)性三者的和諧發(fā)展,體現(xiàn)了國(guó)際社會(huì)團(tuán)結(jié)一致,應(yīng)對(duì)人類社會(huì)發(fā)展重大挑戰(zhàn)的決心[4]。

2016年3月,中國(guó)政府發(fā)布“十三五”規(guī)劃綱要,將SDGs納入“十三五”規(guī)劃和國(guó)家中長(zhǎng)期整體發(fā)展規(guī)劃[5]。9月,二十國(guó)集團(tuán)(G20)峰會(huì)召開,在中國(guó)的積極推動(dòng)下,G20首次將發(fā)展問題置于核心議題之一,并在峰會(huì)上推動(dòng)制定了落實(shí)2030年可持續(xù)發(fā)展議程行動(dòng)計(jì)劃[6]。中國(guó)政府近期在聯(lián)合國(guó)總部發(fā)布的《中國(guó)落實(shí)2030年可持續(xù)發(fā)展議程國(guó)別方案》(以下簡(jiǎn)稱《國(guó)別方案》)再一次彰顯了中國(guó)參與實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的立場(chǎng)和決心[7]。但未來真正的挑戰(zhàn)在于如何客觀評(píng)估中國(guó)實(shí)現(xiàn)17項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)所處的現(xiàn)狀和差距,在《國(guó)別方案》的框架下將17項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)深度融入中國(guó)國(guó)情,制定具體的國(guó)內(nèi)地方層面的應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略與政策。

本文首先闡釋了2030年可持續(xù)發(fā)展議程制定的政策過程及其特點(diǎn);隨后,分析了全球范圍內(nèi)執(zhí)行SDGs所面臨的各種問題和挑戰(zhàn);在此基礎(chǔ)上,以聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展解決方案網(wǎng)絡(luò)(SDSN)最新做出的不同國(guó)家SDGs指數(shù)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)為參照,客觀分析中國(guó)在當(dāng)前階段在實(shí)現(xiàn)17項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面面臨的最緊迫挑戰(zhàn);最后結(jié)合我國(guó)國(guó)情提出參與實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)2015年后發(fā)展議程的戰(zhàn)略和行動(dòng)方案。

二、SDGs形成的全球公共政策過程

可持續(xù)發(fā)展概念的產(chǎn)生源于人們對(duì)環(huán)境問題的認(rèn)識(shí)和反思。自人類環(huán)境會(huì)議通過了《聯(lián)合國(guó)人類環(huán)境會(huì)議宣言》,全球可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)體系經(jīng)歷了1972年的可持續(xù)發(fā)展概念孕育階段,1992年目標(biāo)的形成和確定,2012年在里約與千年發(fā)展目標(biāo)的并軌,最終在2015年提出了17項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),指引未來15年全球可持續(xù)發(fā)展的進(jìn)程和方向[8-9]。

政策過程是從政策問題提上議程、擬定方案、決策、執(zhí)行、評(píng)估、政策修正直至終結(jié)等一系列政策循環(huán)周期的總和[10]。如圖1所示,聯(lián)合國(guó)2030可持續(xù)發(fā)展議程從醞釀提出到最終確定該項(xiàng)議程,經(jīng)歷了科學(xué)研究與多方利益綜合協(xié)調(diào)的復(fù)雜過程。現(xiàn)在,已經(jīng)完成政策制定過程,正式進(jìn)入執(zhí)行階段。

圖1 SDGs議程制定的政策過程

第一階段:?jiǎn)?dòng)議程——“里約+20”峰會(huì)

“2015年后發(fā)展議程”的討論始于2010年召開的聯(lián)大關(guān)于“千年發(fā)展目標(biāo)髙級(jí)別會(huì)議”[11]。2012年,聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展大會(huì)( 以下簡(jiǎn)稱“里約+20”峰會(huì)) 在巴西里約熱內(nèi)盧舉行,這是自1992年聯(lián)合國(guó)環(huán)境與發(fā)展大會(huì)和2002年可持續(xù)發(fā)展世界首腦會(huì)議后,在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域舉行的又一次大規(guī)模、高級(jí)別的國(guó)際會(huì)議[11]。峰會(huì)主要圍繞綠色經(jīng)濟(jì)在可持續(xù)發(fā)展和消除貧困方面的作用以及可持續(xù)發(fā)展的體制框架兩大主題展開討論,最終通過成果性文件《我們期待的未來》,開啟了全球可持續(xù)發(fā)展議程制定新的里程[12]。

第二階段:全球各界參與的協(xié)商談判過程

自“2015年后發(fā)展議程”和“可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)”制定的國(guó)際進(jìn)程啟動(dòng)后,在聯(lián)合國(guó)框架下各成員國(guó)圍繞2015年后發(fā)展議程開展政府間談判,各項(xiàng)工作全面鋪開,呈現(xiàn)“多軌并進(jìn)”的談判格局[13]。協(xié)商談判主要由政府間談判和聯(lián)合國(guó)系統(tǒng)組成;此外,聯(lián)合國(guó)在全球、區(qū)域和國(guó)家層面開展了廣泛的咨詢和倡議活動(dòng),收集不同利益方的觀點(diǎn),評(píng)估人們對(duì)新的發(fā)展議程的期待,力爭(zhēng)包括市民社會(huì)、非政府組織、私營(yíng)部門、學(xué)術(shù)團(tuán)體在內(nèi)的利益相關(guān)者都參與磋商[14]。

政府間談判主要通過聯(lián)合國(guó)發(fā)起成立的“開放工作組”、“高級(jí)別政治論壇”、“可持續(xù)發(fā)展融資專家委員會(huì)”等工作機(jī)制進(jìn)行磋商[15-16]。開放工作組由70多個(gè)成員國(guó)組成,主要負(fù)責(zé)談判磋商可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),并向聯(lián)大會(huì)議提交相關(guān)建議。政府間高級(jí)別可持續(xù)發(fā)展政治論壇在繼承原有的可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)的基礎(chǔ)上,拓展并加強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展三個(gè)維度之間的整合,負(fù)責(zé)在各個(gè)層面上推動(dòng)跨部門間的合作,為可持續(xù)發(fā)展在全球?qū)用娴膶?shí)施提供政治領(lǐng)導(dǎo)力和指導(dǎo)。可持續(xù)發(fā)展融資專家委員會(huì)則負(fù)責(zé)通過磋商和談判以推動(dòng)建立國(guó)際可持續(xù)發(fā)展籌資的監(jiān)管與評(píng)估制度[14,16]。

2011年,聯(lián)合國(guó)系統(tǒng)工作組成立,包括了60多個(gè)聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織全面參與2015年后發(fā)展議程各項(xiàng)工作的開展[14]。2012年,27位各國(guó)政要組成的2015年后發(fā)展議程高級(jí)別名人小組提交了一份報(bào)告《新的全球伙伴關(guān)系:通過可持續(xù)發(fā)展消除貧困和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)》,強(qiáng)調(diào)要在可持續(xù)發(fā)展框架下徹底消除極端貧困,這為推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展議程的進(jìn)行提供了政治支持和保證[14,17]。

同年,可持續(xù)發(fā)展解決方案網(wǎng)絡(luò)(SDSN)在聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)潘基文的支持下由哥倫比亞大學(xué)地球研究所發(fā)起建立,該機(jī)構(gòu)聯(lián)合學(xué)術(shù)界、市民社會(huì)和私營(yíng)部門圍繞2030年可持續(xù)發(fā)展議程展開一系列研究,旨在推動(dòng)聯(lián)合國(guó)2030年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)在全球?qū)用娴膶?shí)施,并于2013年6月向聯(lián)合國(guó)正式提交包含10項(xiàng)目標(biāo)的《可持續(xù)發(fā)展行動(dòng)議程》[18-19]。

在匯集聯(lián)合國(guó)系統(tǒng)各項(xiàng)工作成果的基礎(chǔ)上,2014年12月,潘基文發(fā)布《邁向所用人過上有尊嚴(yán)的生活的道路》的年度綜合報(bào)告,呼吁各國(guó)加速實(shí)施千年目標(biāo)的進(jìn)展,共同推動(dòng)2015年后發(fā)展議程的國(guó)際進(jìn)程[20]。

第三階段:確定議程——紐約可持續(xù)發(fā)展峰會(huì)

2015年9月,可持續(xù)發(fā)展峰會(huì)在紐約召開,各國(guó)政府首腦出席并通過了《改變我們的世界:2030年可持續(xù)發(fā)展議程》,最終達(dá)成2030年全球可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),系統(tǒng)規(guī)劃了今后15年世界可持續(xù)發(fā)展的藍(lán)圖,設(shè)立了17項(xiàng)目標(biāo),169項(xiàng)子目標(biāo),涵蓋消除貧困與饑餓、健康、教育、性別平等、水與環(huán)境衛(wèi)生、能源、創(chuàng)新與科技、氣候變化等,為未來15年世界各國(guó)發(fā)展和國(guó)際發(fā)展合作指引方向,世界進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的階段[13,21]。

第四階段:議程后續(xù)——全球性指標(biāo)框架

2030可持續(xù)發(fā)展議程制定后,政府、企業(yè)和社會(huì)非常期望能夠長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)17項(xiàng)目標(biāo)的最新進(jìn)展,以評(píng)估實(shí)施進(jìn)度、發(fā)現(xiàn)實(shí)施過程中存在的問題,幫助科學(xué)決策,保證始終在正確的方向上發(fā)展。2015年,聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)間與專家咨詢小組(IAEG-SDGs)舉行第一次會(huì)議,旨在制定2015年后可持續(xù)發(fā)展議程中在全球?qū)用嫔系闹笜?biāo)與目標(biāo)框架,并支持其在各成員國(guó)的實(shí)施,目的是實(shí)現(xiàn)2030年議程中“絕不讓任何人掉隊(duì)”的原則。IAEG-SDGs初步制定了231個(gè)具體指標(biāo),并根據(jù)統(tǒng)計(jì)方法和數(shù)據(jù)獲取的難易程度將這些指標(biāo)分為三個(gè)層級(jí)[22-23]。

由于需要大量的數(shù)據(jù)支撐來建立指標(biāo)框架,這項(xiàng)工作預(yù)計(jì)要持續(xù)進(jìn)行到2017年,包括:建立指標(biāo)分級(jí)體系;制定擬訂三級(jí)指標(biāo)的工作計(jì)劃;制定指標(biāo)方法審查的程序,進(jìn)行必要修訂的批準(zhǔn)機(jī)制;審查一級(jí)和二級(jí)指標(biāo)的數(shù)據(jù)提供情況,并制訂計(jì)劃擴(kuò)大二級(jí)指標(biāo)的數(shù)據(jù)覆蓋面;繼續(xù)討論各目標(biāo)和具體目標(biāo)之間的相互聯(lián)系以及多用途指標(biāo)的使用問題等[22]。

三、SDGs作為重大公共政策的主要特點(diǎn)

2015年后發(fā)展議程和17項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的制定過程中,成員國(guó)政府間談判、聯(lián)合國(guó)系統(tǒng)的努力以及其他國(guó)際談判和磋商機(jī)制均對(duì)2015年后發(fā)展議程的制定和實(shí)施做出了重要的貢獻(xiàn)。相比千年發(fā)展目標(biāo),SDGs呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。

首先,從目標(biāo)制定上看,SDGs是對(duì)人類社會(huì)提出更高要求的綜合發(fā)展目標(biāo)。千年發(fā)展目標(biāo)主要關(guān)注減貧和滿足人類衛(wèi)生、教育等基本需求,環(huán)境目標(biāo)僅占1個(gè),沒有充分體現(xiàn)環(huán)境與社會(huì)和經(jīng)濟(jì)之間的整體關(guān)系。聯(lián)合國(guó)制定2030年議程的理念是是將17項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)作為一個(gè)整體,以全面的方式解決可持續(xù)發(fā)展中的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境問題[24];不但要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)包容公平,還強(qiáng)調(diào)了環(huán)境目標(biāo)的支柱性作用。其次,從決策方式看,千年發(fā)展目標(biāo)是聯(lián)合國(guó)各成員國(guó)之間“自上而下”的決策過程,非政府組織和社會(huì)民眾很少參與其中[25]。SDGs不僅在政府間的談判提倡開放和包容,聽取專家學(xué)者、非政府組織等各方意見,同時(shí)利用信息技術(shù)平臺(tái)提供多種表達(dá)意愿的渠道,鼓勵(lì)利益相關(guān)者廣泛參與決策制定過程[14]。SDGs的產(chǎn)生經(jīng)歷了包括“自上到下”和“自下到上”的多輪協(xié)商,最終達(dá)成共識(shí)。第三,“千年發(fā)展目標(biāo)”更多的是強(qiáng)調(diào)消除貧窮和饑餓等發(fā)展中國(guó)家亟待解決的問題,而SDGs則由包括了發(fā)展中和發(fā)達(dá)國(guó)家在內(nèi)的所有國(guó)家,形成了“普適性”的發(fā)展議程,提出在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中講究經(jīng)濟(jì)效率、關(guān)注生態(tài)和諧以及社會(huì)包容公平,最終實(shí)現(xiàn)人類的全面發(fā)展[4]。最后,SDGs是一個(gè)更注重執(zhí)行的政策體系,特別關(guān)注全球合作、可持續(xù)金融,以及政策協(xié)調(diào)等。整體來看,SDGs制定的政策過程是一個(gè)更包容的過程,鼓勵(lì)社會(huì)的各行各業(yè)都確保并支持SDGs的實(shí)現(xiàn)。未來年輕一代將會(huì)認(rèn)識(shí)到,SDGs的實(shí)施將開啟人類歷史上最宏大的公共政策實(shí)驗(yàn)[3]。

四、實(shí)施SDGs面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

SDGs不是千年發(fā)展目標(biāo)的簡(jiǎn)單擴(kuò)展,而是人類發(fā)展史上一次重大的變革機(jī)遇,這對(duì)于任何政府而言都是極其復(fù)雜的政策挑戰(zhàn)。無論是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)包容還是環(huán)境的可持續(xù)性都相當(dāng)困難,當(dāng)同時(shí)兼顧三個(gè)目標(biāo),并要在15年的政策實(shí)施周期完成任務(wù)時(shí),其面臨的實(shí)施困難是前所未有的[26]。

首先,從目標(biāo)設(shè)置來看,目標(biāo)的復(fù)雜性、多樣性和相關(guān)性是SDGs最顯著的特點(diǎn)。可持續(xù)發(fā)展是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)人與人,人與自然的和諧關(guān)系,相應(yīng)的發(fā)展目標(biāo)也具有多維性,涉及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境、文化和安全等多個(gè)方面[24,27]。例如,氣候變化行動(dòng)已經(jīng)不是單純的自然科學(xué)問題, 而是一個(gè)與資源、糧食、能源、生態(tài)都緊密相關(guān)的經(jīng)濟(jì)問題,更涉及到可持續(xù)環(huán)境治理以及國(guó)際合作等問題。其次,2030年議程目標(biāo)過多,是目前議程中最具爭(zhēng)議的部分[28]。有研究證明,169項(xiàng)指標(biāo)中,至少有91個(gè)指標(biāo)需要進(jìn)一步細(xì)化,僅有29%的指標(biāo)有明確的界定,且在科學(xué)方法上是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模黄渌麆t模糊不清,難以度量。鑒于此,54%的指標(biāo)需要進(jìn)一步強(qiáng)化,17%因過于薄弱或多余而應(yīng)當(dāng)廢除[29-30]。還有研究從169個(gè)具體指標(biāo)中識(shí)別了19個(gè)成本收益率最高的目標(biāo),認(rèn)為把國(guó)際援助集中在這19個(gè)子目標(biāo)每年所獲得的收益是平均分?jǐn)偟?69個(gè)子目標(biāo)所獲得收益的4倍[15,31]。SDGs的多樣性不僅僅是指標(biāo)數(shù)量上的繁多,還面臨著如何將眾多目標(biāo)具體落實(shí)到處于不同發(fā)展階段的成員國(guó),聯(lián)合國(guó)鼓勵(lì)各會(huì)員國(guó)將2030年議程與各國(guó)國(guó)情相結(jié)合來制定具體的國(guó)別指標(biāo),但目前制定的全球指標(biāo)框架目前還沒有涉及到國(guó)別層面[22]。從目標(biāo)間的相關(guān)性看,SDGs中的一些目標(biāo)關(guān)聯(lián)性增強(qiáng),例如糧食安全、水資源和能源安全三者之間聯(lián)系緊密,實(shí)施時(shí)需加強(qiáng)多層次的政策協(xié)調(diào)。一些目標(biāo)間又存在矛盾和沖突,可持續(xù)工業(yè)化發(fā)展和生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)就涉及到如何平衡經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境的保護(hù)問題[32-33]。不同國(guó)家不同地區(qū)在執(zhí)行SDGs過程中也會(huì)面臨類似的問題。例如,在氣候變化問題上,發(fā)展中國(guó)家強(qiáng)調(diào)共同但區(qū)別責(zé)任原則,一些發(fā)達(dá)國(guó)家則片面強(qiáng)調(diào)所有排放大國(guó)都必須參與減排,這就面臨著如何處理歷史和現(xiàn)實(shí)的減排問題[34]。

第二是SDGs的執(zhí)行問題。從發(fā)展融資來講,17項(xiàng)SDGs中明確提出了“在2030年實(shí)現(xiàn)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、可靠、可持續(xù)和有抵御災(zāi)害能力的基礎(chǔ)設(shè)施,包括區(qū)域和跨境基礎(chǔ)設(shè)施,以支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提升人類福祉”;發(fā)展中國(guó)家對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施的需求和資金缺口尤為巨大,單靠政府的財(cái)力和管理無法完成,金融危機(jī)之后發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展援助資金不斷減少,僅靠發(fā)達(dá)國(guó)家提供的官方發(fā)展援助遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求,這就需要國(guó)際社會(huì)共同拓寬資金來源,吸引社會(huì)資本廣泛參與,提高資金使用效率[12,35]。除此以外,SDGs還涉及困擾國(guó)際社會(huì)的全球治理問題,包括具有明顯國(guó)際外部性的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和民生問題,依賴政府間談判的傳統(tǒng)治理機(jī)制很難解決以上難題[3]。因此,必須探索并形成新的治理機(jī)制分別用于國(guó)家范圍內(nèi)或跨國(guó)之間的政策協(xié)調(diào),同時(shí)鼓勵(lì)不同社會(huì)主體在解決不同類型的全球治理問題中積極發(fā)揮作用。

第三是對(duì)SDGs各個(gè)目標(biāo)的度量和監(jiān)測(cè)。這既是執(zhí)行SDGs的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是目前議程制定后續(xù)工作中的重要挑戰(zhàn)之一[25,32]。建立可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)是幫助協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各國(guó)可持續(xù)發(fā)展的實(shí)踐,實(shí)施效果必須通過定期的監(jiān)測(cè)評(píng)估找出問題和改進(jìn)的方向,再根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行科學(xué)決策。截至目前,聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)間與專家咨詢小組(IAEG-SDGs)初步制定了231個(gè)具體指標(biāo),并根據(jù)數(shù)據(jù)獲取和統(tǒng)計(jì)方法的難易程度,將這些指標(biāo)分為三個(gè)層級(jí)[16]。從具體實(shí)施的角度來看,無論是從方法論還是有效數(shù)據(jù)的獲取性來說,如何精準(zhǔn)的評(píng)估各國(guó)實(shí)施SDGs的進(jìn)度是非常困難的。有些指標(biāo)缺少具體的終點(diǎn)和時(shí)間框架,有些無法準(zhǔn)確地量化,還有一些甚至是開放式的指標(biāo),既無法定性也無法定量評(píng)估。如何避免定量指標(biāo)主導(dǎo)定性指標(biāo)也是政策執(zhí)行中面臨的難題。

五、中國(guó)實(shí)施SDGs的現(xiàn)狀評(píng)估和面臨的挑戰(zhàn)

2016年,可持續(xù)發(fā)展行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)(SDSN)聯(lián)合貝塔斯曼基金會(huì)制定了一套《SDGs指數(shù)和指示板》,在使用聯(lián)合國(guó)官方SDGs指標(biāo)和其他可靠數(shù)據(jù)以彌補(bǔ)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失的基礎(chǔ)上,SDSN制定出一套用于國(guó)家層面的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),為17項(xiàng)SDGs中的每項(xiàng)目標(biāo)建立一套指標(biāo),構(gòu)建“SDGs指數(shù)和指示板”,旨在幫助各個(gè)國(guó)家理解SDGs實(shí)施過程中的挑戰(zhàn),明確需要優(yōu)先解決的問題。這套指數(shù)也是在聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)署的支持下,各成員國(guó)發(fā)起的對(duì)SDGs官方指標(biāo)的補(bǔ)充和支持[4]。

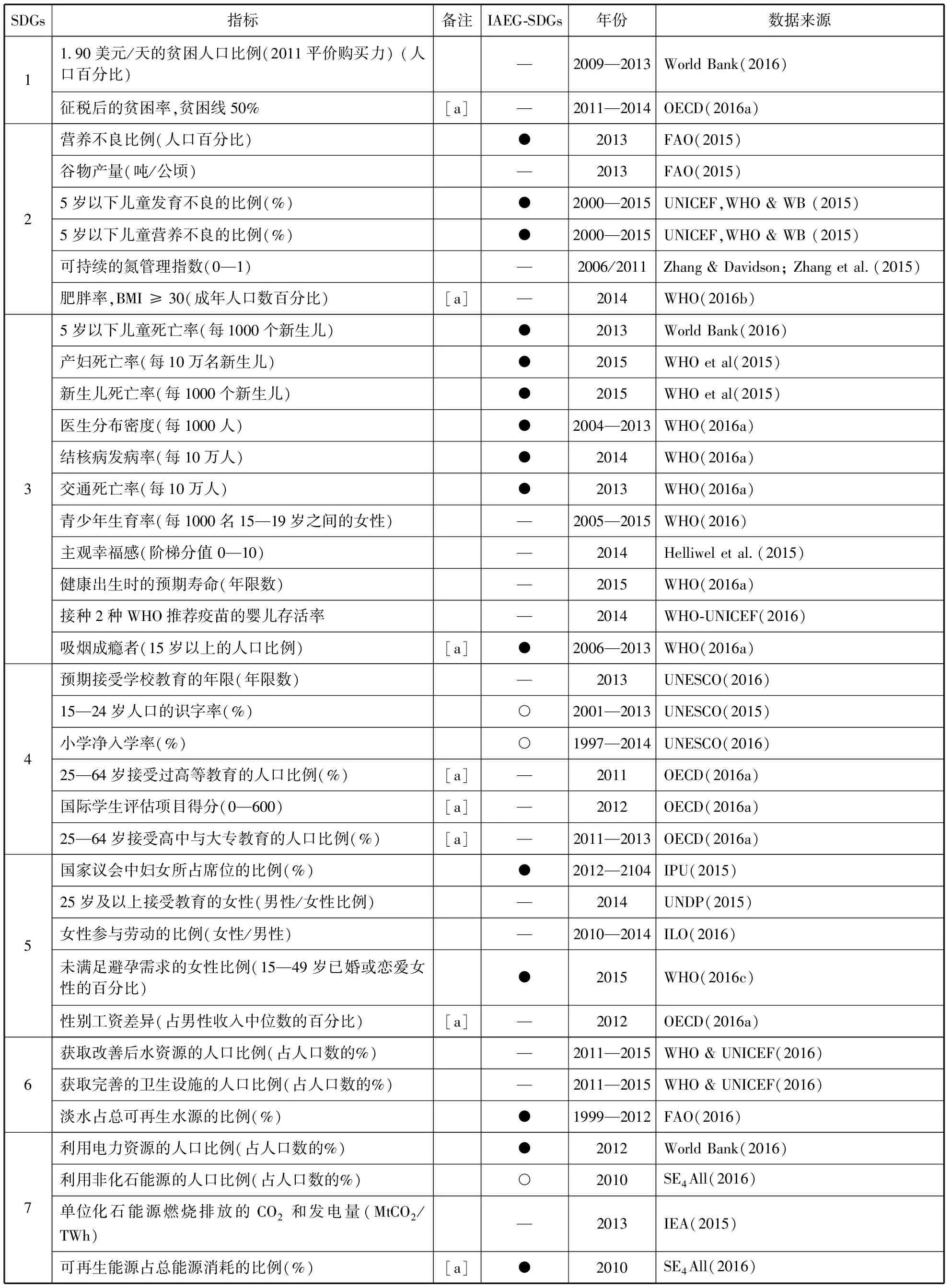

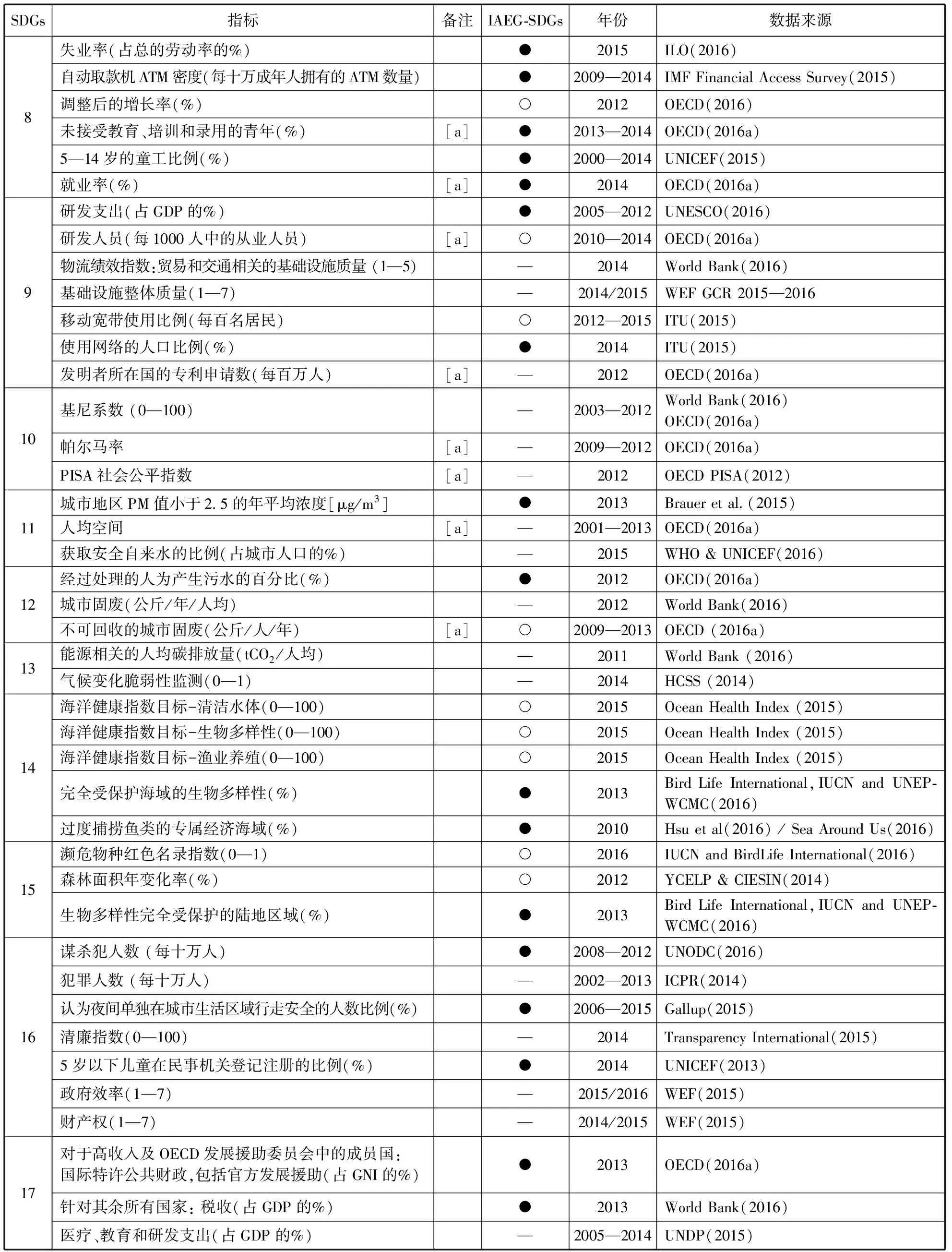

在指示板中,各項(xiàng)目標(biāo)的所有指標(biāo)均設(shè)定臨界值,并用綠、黃、紅三種顏色進(jìn)行編碼,以此來表明某一國(guó)是否已經(jīng)實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)(綠色),或是有待提升(黃色),或是距實(shí)現(xiàn)2030年的目標(biāo)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)(紅色)。當(dāng)一個(gè)國(guó)家評(píng)級(jí)為“紅色”時(shí),意味著至少有一項(xiàng)指標(biāo)得分較低(指示為紅色),以便于強(qiáng)調(diào)并明確每個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)2030可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)所面臨的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。如表1所示,“SDGs指數(shù)和指示板”中,共有63項(xiàng)指標(biāo)用于149個(gè)聯(lián)合國(guó)成員國(guó)的指數(shù)排名評(píng)估。由于OECD國(guó)家的數(shù)據(jù)獲取性較高,該評(píng)估新增了16項(xiàng)指標(biāo)僅用于OECD國(guó)家的指標(biāo)評(píng)價(jià)。

根據(jù)這套指標(biāo)體系,我國(guó)SDGs指數(shù)排名為76位,居于世界各國(guó)中位。在這63項(xiàng)指標(biāo)中,一共9項(xiàng)目標(biāo)14個(gè)指標(biāo)為紅色(加粗表示),5項(xiàng)目標(biāo)21個(gè)指標(biāo)為黃色,僅3項(xiàng)目標(biāo)22個(gè)指標(biāo)為綠色,6個(gè)指標(biāo)沒有獲取有效數(shù)據(jù)。結(jié)合“SDGs指示板”,我國(guó)在SDG2(消除饑餓)、SDG3(良好健康與福祉)、SDG9(工業(yè)、創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施)、SDG10(縮小差距)、SDG11(可持續(xù)城市與社區(qū))、SDG13(氣候行動(dòng))、SDG14(水下生物)、SDG15(陸地生物)以及SDG16(和平、正義與強(qiáng)大機(jī)構(gòu))的表現(xiàn)均指示為紅色。

表1 《SDGs指數(shù)和指示板》中的指標(biāo)列表

(續(xù)表)

來源:SDGs指數(shù)和指示板。

*標(biāo)注[a]的指標(biāo)是僅用于評(píng)估OECD國(guó)家的SDGs指數(shù)和指示板。

**● 是指UN-IAEG提出的第一層級(jí)中的指標(biāo);(是指與UN-IAEG提出的第一層級(jí)中相類似的指標(biāo)(IAEG-SDGs 2016)。

***所使用的數(shù)據(jù)為最新年度數(shù)據(jù)。

具體分析各項(xiàng)指標(biāo),我們發(fā)現(xiàn),SDG2中的“可持續(xù)氮管理指數(shù)”指示為紅色。農(nóng)業(yè)氮污染與一個(gè)國(guó)家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相關(guān),其發(fā)展趨勢(shì)與環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線類似,即農(nóng)業(yè)中的氮污染隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展先升后降,當(dāng)?shù)竭_(dá)某個(gè)臨界點(diǎn)或稱“拐點(diǎn)”以后,氮污染程度逐漸減緩,環(huán)境質(zhì)量逐漸得到改善[36]。不同國(guó)家的臨界點(diǎn)不同,主要受到社會(huì)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和政策等多種因素的影響。在中國(guó),為降低農(nóng)民種植成本,保障糧食安全,政府加大了對(duì)化肥生產(chǎn)的補(bǔ)貼,促使農(nóng)民通過增加氮肥使用來提高農(nóng)作物產(chǎn)量,或者種植氮需求量較高的作物,而不是采用提高氮肥吸收的管理技術(shù),最終導(dǎo)致化肥過剩,影響糧食安全和可持續(xù)農(nóng)業(yè)的發(fā)展[37]。

在SDG9的評(píng)估中,盡管我國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體良好,但在“移動(dòng)寬帶和互聯(lián)網(wǎng)使用率”上的表現(xiàn)指示為紅色。2016年國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)發(fā)布的《寬帶狀況報(bào)告》指出,全球約39億人口無法使用互聯(lián)網(wǎng)。由于人口基數(shù)巨大,印度、中國(guó)和印度尼西亞名列前三,所占比例為46%。這可以解釋該指標(biāo)指示為紅色的理由[38-39]。

發(fā)展信息通信技術(shù)事業(yè)是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)17項(xiàng)SDGs的關(guān)鍵。實(shí)現(xiàn)教育、性別平等和基礎(chǔ)設(shè)施等方面的發(fā)展目標(biāo),都需要通過信息通信技術(shù)的不斷變革和創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)。中國(guó)和印度是不上網(wǎng)人口總數(shù)最大的兩個(gè)國(guó)家,但同時(shí)也是上網(wǎng)人數(shù)最多的國(guó)家。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)達(dá)7.21億,居全球第一;印度互聯(lián)網(wǎng)用戶人超越美國(guó)位居第二[40]。該項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估與互聯(lián)網(wǎng)在我國(guó)迅速的發(fā)展并不一致,但不可否認(rèn)是,如何有效利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是我國(guó)當(dāng)前面臨的新的挑戰(zhàn)。

2015年,“互聯(lián)網(wǎng)+”首次出現(xiàn)在全國(guó)人大的《政府工作報(bào)告》中,提出“‘互聯(lián)網(wǎng)+’行動(dòng)計(jì)劃”,即充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在社會(huì)生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用,將互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果深度融合于社會(huì)經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域之中,提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力,形成以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)現(xiàn)工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形態(tài)[41]。自此,“互聯(lián)網(wǎng)+”在我國(guó)成為新興熱詞[42]。目前,“互聯(lián)網(wǎng)+”被廣泛運(yùn)用各個(gè)領(lǐng)域,包括與聯(lián)合國(guó)2030年議程緊密相關(guān)的多個(gè)社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域。以教育為例,如何利用教育信息技術(shù)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)教育的升級(jí),更加公平的優(yōu)化配置教育資源,革新教育體系,使教育技術(shù)真正實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)倡導(dǎo)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),是重要的研究課題[13,43]。

從SDG10和SDG16的評(píng)估中發(fā)現(xiàn),“基尼指數(shù)”和“清廉指數(shù)”均指示為紅色。基尼系數(shù)是國(guó)際上用來綜合考察居民內(nèi)部收入分配差異的重要指標(biāo),通常把0.4作為貧富差距的警戒線,基尼系數(shù)越小收入分配越平均,越大則越不平均[44]。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2015年我國(guó)的基尼系數(shù)為0.462,超過國(guó)際警戒線,反映了我國(guó)存在較為嚴(yán)重的貧富差距問題[45]。改革開放以來,我國(guó)城鄉(xiāng)居民收入差距擴(kuò)大;地區(qū)間的收入差距在擴(kuò)大之后又呈現(xiàn)縮小態(tài)勢(shì)。總體上,城鎮(zhèn)富裕程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于農(nóng)村,而城鎮(zhèn)中最富有的人群集中在壟斷行業(yè),最富裕的地區(qū)是東部地區(qū)。我國(guó)總體的貧富差距仍然集中在源于我國(guó)二元經(jīng)濟(jì)的城鄉(xiāng)差距上[46]。

“清廉指數(shù)”是由非政府組織“透明國(guó)際”建立的清廉指數(shù)排行榜,反映的是一國(guó)政府官員的廉潔程度和受賄狀況[47]。根據(jù)“透明國(guó)際”的數(shù)據(jù),2015年中國(guó)得分37分,在168個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排名83[48]。值得一提的是,中國(guó)在“透明國(guó)際”中的排名與我國(guó)近年來取得的反腐成就并不相符,這不僅說明了“清廉指數(shù)”這一指標(biāo)的評(píng)估方法和結(jié)果并不能準(zhǔn)確反映各國(guó)政府的反腐敗問題,也反映了獲取各政府清廉程度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性還有待提高。

實(shí)現(xiàn)社會(huì)的公平正義是人類最崇高的價(jià)值理想,也是我國(guó)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、全面深化改革中所面臨的重大課題[49]。馬克思的公平正義論認(rèn)為,社會(huì)公正隨著社會(huì)歷史的發(fā)展而進(jìn)步,實(shí)現(xiàn)公正首先是實(shí)現(xiàn)社會(huì)制度的公正[50]。以羅爾斯為代表的西方公平正義理論也認(rèn)為,一個(gè)社會(huì)制度是否合理的一個(gè)重要判斷依據(jù)是看其是否是公平的[51]。目前來看,我國(guó)公平正義的實(shí)現(xiàn)面臨諸多挑戰(zhàn),最突出的挑戰(zhàn)之一是城鄉(xiāng)間的貧富差距問題,而這背后又蘊(yùn)含著教育、醫(yī)療、基礎(chǔ)設(shè)施等資源的不公平配置。從政府治理的角度出發(fā),只有在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上,制定公平的分配制度,健全的社會(huì)保障制度和稅收制度,才能真正縮小貧富差距,維護(hù)社會(huì)的公平正義[52]。

在評(píng)估中還可以發(fā)現(xiàn),SDG11、SDG13、SDG14和SDG15中的絕大多數(shù)指標(biāo)都指示為紅色,這表明我國(guó)面臨一系列嚴(yán)峻的環(huán)境問題。我國(guó)自改革開放以來粗放型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和能源消費(fèi)導(dǎo)致我國(guó)成為全球碳排放量第一大國(guó),中國(guó)近30年快速的工業(yè)化和城市化使得多種空氣污染問題集中出現(xiàn),PM2.5是目前我國(guó)大氣污染中最重要的污染物之一[53]。SDG11中,我國(guó)在“城市地區(qū)PM值小于2.5的年平均濃度”評(píng)估中指示為紅色,這就表明空氣污染的防控和治理遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于近30年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度,突顯了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)之間的矛盾[54-55]。空氣污染治理對(duì)于政府目前的環(huán)境治理體制提出了新的挑戰(zhàn),也為國(guó)家解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境可持續(xù)性間的問題提供了很好的切入點(diǎn),國(guó)家環(huán)境治理體制的改革勢(shì)在必行[54]。

我國(guó)海洋開發(fā)速度隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷加快,由于密集的人口和工業(yè),大量的廢水和固體廢棄物傾入海水,海洋生態(tài)保護(hù)面臨巨大挑戰(zhàn)[56]。根據(jù)《2015年中國(guó)海洋環(huán)境狀況公報(bào)》,我國(guó)海洋污染主要集中在近岸局部海域,入海排污口鄰近海域環(huán)境質(zhì)量狀況總體較差,88%以上無法滿足所在海域海洋功能區(qū)的環(huán)境保護(hù)要求,環(huán)境污染、人為破壞、資源的不合理開發(fā)等生態(tài)壓力超出生態(tài)系統(tǒng)的承載能力[56-57]。

全球氣候變化對(duì)中國(guó)的氣候與環(huán)境產(chǎn)生了重大影響,對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。中國(guó)不僅為各種國(guó)內(nèi)環(huán)境問題所困擾,同時(shí)還要應(yīng)對(duì)生物多樣性保護(hù)、海洋環(huán)境保護(hù)以及跨界大氣和水污染防治等各種全球和區(qū)域環(huán)境問題[54]。作為最大的發(fā)展中國(guó)家和環(huán)境大國(guó),自1992年聯(lián)合國(guó)在巴西召開了聯(lián)合國(guó)環(huán)境與發(fā)展會(huì)議以來,中國(guó)一直是全球環(huán)境合作和履約工作的積極參與者,剛剛加入的《巴黎氣候變化協(xié)定》則是人類歷史上應(yīng)對(duì)氣候變化的第三個(gè)里程碑式的國(guó)際法律文本,形成2020年后的全球氣候治理格局[58-59]。中國(guó)所提出的生態(tài)文明理念,標(biāo)志著全球可持續(xù)發(fā)展理念在中國(guó)的落地和創(chuàng)新,也為中國(guó)鋪開了可持續(xù)發(fā)展實(shí)踐探索的道路。

六、中國(guó)參與實(shí)施SDGs的策略與方針

維護(hù)和平、消除貧困、保障尊嚴(yán)是人類社會(huì)的共同愿望。2015年后全球發(fā)展議程是千年發(fā)展目標(biāo)的延續(xù),是全球發(fā)展的“升級(jí)版”,關(guān)系未來國(guó)際發(fā)展合作走向,并可為各國(guó)制定國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略提供參照。中國(guó)在落實(shí)千年發(fā)展目標(biāo)的過程中取得了巨大成就,為可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的提出和實(shí)施奠定了實(shí)踐基礎(chǔ)。盡管如此,中國(guó)作為發(fā)展中大國(guó)的地位沒有根本性的改變,中國(guó)的發(fā)展仍然面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)。如何把握“聯(lián)合國(guó)2030年可持續(xù)發(fā)展議程”帶來的機(jī)遇,積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),關(guān)于中國(guó)未來15年甚至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

2016年9月,李克強(qiáng)總理在紐約聯(lián)合國(guó)總部宣布發(fā)布《中國(guó)落實(shí)2030年可持續(xù)發(fā)展議程國(guó)別方案》。《國(guó)別方案》總結(jié)了中國(guó)已取得的發(fā)展成就和經(jīng)驗(yàn)、客觀評(píng)估中國(guó)當(dāng)前所處階段和實(shí)現(xiàn)SDGs所面臨的挑戰(zhàn),提出指導(dǎo)思想、總體原則、應(yīng)對(duì)策略、實(shí)現(xiàn)路徑和具體的落實(shí)方案,成為進(jìn)一步指導(dǎo)中國(guó)開展落實(shí)相關(guān)工作的行動(dòng)指南,并為其他國(guó)家尤其是發(fā)展中國(guó)家推進(jìn)落實(shí)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)提供借鑒和參考。

為進(jìn)一步推動(dòng)《國(guó)別方案》的落實(shí),我們提出如下建議:

(1)進(jìn)一步完善工作機(jī)制。建議在現(xiàn)有以政府部門為主的2030可持續(xù)發(fā)展議程工作機(jī)制基礎(chǔ)之上,設(shè)立專家咨詢委員會(huì),為相關(guān)政府部門制定具體相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。同時(shí),設(shè)立由私營(yíng)部門、社會(huì)民間組織等參與的SDGs聯(lián)盟,推動(dòng)全社會(huì)在落實(shí)SDGs方面的積極參與。

(2)利用信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),加強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)能力建設(shè)和投資力度。在《國(guó)別方案》的框架下統(tǒng)一由一個(gè)政府部門建立“國(guó)家SDGs評(píng)估指標(biāo)體系”,結(jié)合十三五規(guī)劃監(jiān)測(cè)評(píng)估SDGs的落實(shí)進(jìn)度,并面向公眾發(fā)布評(píng)估結(jié)果;同時(shí)也積極參與國(guó)際和區(qū)域?qū)用娴暮罄m(xù)評(píng)估;加強(qiáng)與國(guó)際組織的溝通與合作。

(3)將“一帶一路”建設(shè)與“2030 年可持續(xù)發(fā)展議程”緊密結(jié)合,深化“一帶一路”國(guó)別研究,在《國(guó)別方案》的框架下出臺(tái)《實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略國(guó)別方案》,充分利用絲路基金、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(AIIB)這些融資平臺(tái),推動(dòng)沿線發(fā)展中國(guó)家實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。除發(fā)揮亞投行和絲路基金的融資作用外,還要加強(qiáng)與世行、亞行等多邊開發(fā)機(jī)構(gòu),以及東道國(guó)開發(fā)機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

(4)重視可持續(xù)發(fā)展環(huán)境治理,將生態(tài)文明建設(shè)理念轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)境治理機(jī)制,加快構(gòu)建科學(xué)有效的生態(tài)文明制度體系。這不僅需要對(duì)我國(guó)當(dāng)前的環(huán)境治理體制進(jìn)行全方位改革和創(chuàng)新,還需要進(jìn)一步完善頂層設(shè)計(jì),加強(qiáng)戰(zhàn)略部署,明確實(shí)施優(yōu)先領(lǐng)域,保持目標(biāo)、制度、政策法規(guī)的一致性和連續(xù)性,以確保2030可持續(xù)發(fā)展議程中多項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

(5)加強(qiáng)宣傳,賦權(quán)公眾,提高公眾責(zé)任意識(shí),鼓勵(lì)全民參與我國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的落實(shí)。同時(shí),通過創(chuàng)新教育和培訓(xùn)方式,對(duì)中國(guó)各級(jí)政府及工作人員加大宣傳和培訓(xùn)力度。推動(dòng)高校可持續(xù)發(fā)展學(xué)科的建設(shè),開展跨學(xué)科、跨區(qū)域可持續(xù)發(fā)展研究的國(guó)際合作研究計(jì)劃,培養(yǎng)國(guó)際青年人才。參考文獻(xiàn):

[1] United Nations.The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives andProtecting the Planet[R].New York: United Nations, 2014: 8-20.

[2]Xue L.The Shifting Global Order: A Dangerous Transitionor an Era of Opportunity [J]?Governance,2012,2504): 535-539.[3]薛 瀾.促進(jìn)全球可持續(xù)發(fā)展的三大支柱[N].人民日?qǐng)?bào),2015-09-13.

[4] Sach J, Schmidt-Traub G, Kroll C, et al.SDG Index and Dashboard-Global Report[R].New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2016: 11-52.[5] 新華網(wǎng).中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要[OL].http://www.china.com.cn/lianghui/news/2016-03/17/content_38053101.htm, 2016-11-12.

[6] 新華網(wǎng).G20杭州峰會(huì)公報(bào)[OL].http://www.g20.org/hywj/dncgwj/201609/t20160906_3392.html, 2016-11-12.

[7] 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院.中國(guó)落實(shí)2030年可持續(xù)發(fā)展議程國(guó)別方案[OL].http://www.gov.cn/xinwen/2016-10/13/5118514/files/4e6d1fe6be1942c5b7c116e317d5b6a9.

pdf, 2016-11-12.

[8]孫新章.聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展行動(dòng)的回顧與展望[J].中國(guó)人口·資源與環(huán)境,2012,22(4): 1-6.

[9] 王光輝,劉怡君, 王紅兵.過去30年世界可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的演替[J].中國(guó)科學(xué)院院刊,2015,30(5):586-592.

[10] 薛 瀾,陳 玲.中國(guó)公共政策過程的研究:西方學(xué)者的視角及其啟示[J].中國(guó)行政管理,2005,7: 99-103.

[11] 彭斯震,孫新章.后2015時(shí)期的全球可持續(xù)發(fā)展治理與中國(guó)參與戰(zhàn)略[J].中國(guó)人口·資源與環(huán)境, 2015,25(7):1-5.

[12] 徐奇淵,孫靚瑩.聯(lián)合國(guó)發(fā)展議程演進(jìn)與中國(guó)的參與[J].世界經(jīng)濟(jì)與政治,2015,(4):43-66.

[13] 孫新章.中國(guó)參與2030年可持續(xù)發(fā)展議程的戰(zhàn)略思考[J].中國(guó)人口·資源與環(huán)境,2016,26(1):1-7.

[14] 陳 迎.聯(lián)合國(guó)2015年后發(fā)展議程:進(jìn)展與展望[J].中國(guó)地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2014,5:15-22.

[15] 黃永富.聯(lián)合國(guó)千年發(fā)展議程研究[C].// 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心.國(guó)際經(jīng)濟(jì)分析與展望(2015~2016).北京:中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心,2016:353-366.

[16] United Nations.Progress towards the Sustainable Development Goals Report of the Secretary-General [R].New York: United Nations, 2015-2016: 4-56.

[17] 彭斯震,孫新章.全球可持續(xù)發(fā)展報(bào)告:背景,進(jìn)展與有關(guān)建議[J].中國(guó)人口·資源與環(huán)境,2014, 24(12): 1-5.[18] SDSN.Getting Started with the Sustainable Development Goals: A guide for stakeholders [OL].http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151211-getting-started-guide-FINAL-PDF-.pdf, 2016-11-12.

[19]Open Working Group of the General Assembly.Open Working Group Proposal for Sustainable Development Goals [OL].http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=1579&menu=1300, 2016-11-12.

[20] United Nations General Assembly.The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the Planet, Synthesis report of the Secretary-General on the post-2015 sustainable development agenda [R].New York: United Nations, 2014: 1-34.

[21] United Nations.Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development [R].New York: United Nations, 2014: 1-41.

[22] United Nations.Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators [R].New York: United Nations, 2016: 1-62.

[23] IAEG.A world that counts: Mobilising the data revolution for sustainable development [R].New York: United Nations, 2014: 1-32.

[24] 董 亮,張海濱.2030年可持續(xù)發(fā)展議程對(duì)全球及中國(guó)環(huán)境治理的影響[J].中國(guó)人口·資源與環(huán)境, 2016, 26(1): 8-15.

[25] 薛 瀾,“2016實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)中國(guó)峰會(huì)”演講[OL].http://www.sppm.tsinghua.edu.cn/jsfc/26efe48956

b470bf0156bfcf02010006.html, 2016-11-12.

[26] Sachs J.From millennium development goals to sustainable development goals [J].The Lancet, 2012,379(9832): 2206-2211.

[27]Markus Loewe.Post 2015: How to Reconcile the Millennium Development Goals (MDGs) and the Sustainable Development Goals(SDGs)[R]? Berlin: German Development Institute, 2012: 1-4.

[28] International Council for Science.International Social Science Council.Review of Targets for the Sustainable Development Goals: The Science Perspective [R].Paris: International Council for Science, 2015: 20-35.

[29] 人民網(wǎng).科學(xué)家批評(píng)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)過于模糊[OL].http://scitech.people.com.cn/n/2015/0216/c1007-26574591.html, 2016-11-12.

[30] Lu Y, Nakicenovic N, Visbeck M, et al.Policy: Five Priorities for the UN Sustainable Development Goals-Comment [J].Nature, 2015, 520(7548): 432-433.

[31] Copenhagen Consensus Center.Smart development goals: To get the biggest bang for every buck, paint a bull’s eye on 19 specific targets [OL].http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-editorials/smart-development-goals/, 2016-11-12.

[32] David G, Stafford-Smith M, Gaffney O, et al.Sustainable development goals for people and planet [J].Nature,2013, 495(7441): 305-307.

[33] Edwards P, Sloan S, Weng L, et al.Mining and the African environment [J].Conservation Letters, 2014, 7(3): 302-311.[34] 何建坤,劉 濱.在可持續(xù)發(fā)展框架下應(yīng)對(duì)氣候變化的挑戰(zhàn)[J].環(huán)境保護(hù),2005,(2):16-19.

[35] 王天義.全球化視野的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)與PPP標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)的選擇[J].改革,2016(2):20-34.

[36] Zhang X, Davidson A, Mauzerall L, et al.Managing nitrogen for sustainable development [J].Nature,2015,528(7580):51-59.

[37] Zhang X, E Davidson.Sustainable Nitrogen ManagementIndex (SNMI): Methodology [OL].http://www.umces.edu/sites/default/files/profiles/files/Ranking%20Method_submit_to_SDSN_SNMI_20160705_0.pdf, 2016-11-12.

[38] Broadband commission for sustainable development.The state of Broadband 2016: Broadband catalyzing sustainable development [R].Geneva: International Telecommunication Union, 2016: 11-17.

[39] Broadband Commission for Sustainable Development.Working together to connect to the next 1.5 billion by 2020 [R].Davos: World Economic Forum, 2016: 5-28.

[40] Broadband Commission for Sustainable Development.State of Broadband Report: Key findings [R].Geneva: International Telecommunication Union, 2016: 1-2.

[41]國(guó)務(wù)院.2015年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告.http://www.gov.cn/guowuyuan/201503/16/content_2835101.htm, 2016-11-12.

[42] 黃 璜.互聯(lián)網(wǎng)+,國(guó)家治理與公共政策[J].電子政務(wù),2015(7):54-65.

[43] 胡樂樂.論“互聯(lián)網(wǎng)+”給我國(guó)教育帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)[J].現(xiàn)代教育技術(shù),2015,25(12):26-32.

[44] World Bank.World Development Indicators [OL].http://data.worldbank.org/products/wdi, 2016-11-12.

[45] 吳 偉.我國(guó)居民收入差距研究——基于扣除生活成本地區(qū)差異的方法[J].調(diào)研世界,2016(7): 3-7.

[46] 張義鳳.我國(guó)貧富差距問題探析[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2011.

[47] Transparency International.Corruption Perception Index 2015 Methodology [OL].http://www.transparency.org/cpi2015, 2016-11-12.

[48] Transparency International.Corruption Perception Index 2015 [OL].http://www.transparency.org/country#CHN, 2016-11-12.

[49] 任重道,徐小平.作為公平的正義與作為自由的發(fā)展——羅爾斯與阿馬蒂亞·森的相互影響[J].社會(huì)科學(xué),2008(9):124-134.

[50] 臧峰宇.馬克思正義論研究的兩種進(jìn)路及其中國(guó)語境[J].中國(guó)人民大學(xué)學(xué)報(bào),2015, 29(3): 57-62.

[51] Rawls J.A theory of justice [M].Harvard university press, 2009:30-73.

[52]段忠橋.當(dāng)前中國(guó)的貧富差距為什么是不正義的?——基于馬克思《哥達(dá)綱領(lǐng)批判》的相關(guān)論述[J].中國(guó)人民大學(xué)學(xué)報(bào),2013,1:2-14.

[53] 黃 晗.治理尺度的變遷及國(guó)家角色再認(rèn)識(shí)——中國(guó)空氣污染治理的政治學(xué)思考[J].武漢大學(xué)學(xué)報(bào): 哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版,2015(3):40-45.

[54]曲格平.中國(guó)環(huán)境保護(hù)四十年回顧及思考——在香港中文大學(xué)“中國(guó)環(huán)境保護(hù)四十年”學(xué)術(shù)論壇上的演講[J].中國(guó)環(huán)境管理干部學(xué)院學(xué)報(bào),2013,23(3):1-5.

[55]張坤民.中國(guó)環(huán)境保護(hù)事業(yè)60年[J].中國(guó)人口·資源與環(huán)境,2010,20(6):1-5.

[56]裘婉飛,劉 巖.中國(guó)實(shí)現(xiàn)2030海洋可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的趨勢(shì)淺析[J].環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展,2016(1):44-45.

[57]國(guó)家海洋局,2015年中國(guó)海洋環(huán)境狀況公報(bào)[OL].http://www.coi.gov.cn/gongbao/huanjing/201604/t20160414_33875.html, 2016-11-12

[58] 何建坤.全球氣候治理新機(jī)制與中國(guó)經(jīng)濟(jì)的低碳轉(zhuǎn)型[J].武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2016(4): 5-12.

[59] 巢清塵,張永香,高 翔,等.巴黎協(xié)定——全球氣候治理的新起點(diǎn)[J].氣候變化研究進(jìn)展,2016,12(1):61-67.

(本文責(zé)編:辛 城)

The Policy Opportunities and Challenges in China’s Implementation of 2030 Sustainable Development Goals

XUE Lan, WENG Ling-fei

(TsinghuaUniversity,SchoolofPublicPolicyandManagement,Beijing100084,China)

In September 2015, the 17 Sustainable Development Goals were adopted by all member states of the United Nations, in the hope that these objectives could be achieved by 2030.Although China has made tremendous contributions in promoting the achievement of Millennium Development Goals (MDGs), there are still more than 70 million people living in extreme poverty in China.Environmental pollution in the process of rapid industrialization and urbanization, over the past decades, is exacerbating China’s difficulties in delivering of SDGs in the next 15 years.This paper discusses the policy process and main features of the 2030agenda for sustainable development.Then it focuses on the problems and challenges in the implementation of SDGs globally.Finally, based on SDG index and dashboards produced by Sustainable Development Solutions Network (SDSN), it assesses the current situation of China, particularly the most pressing challenges China is facing through analyzing the indicators.Corresponding strategies and policies are put forward for consideration to achieve the 17 Sustainable Development Goals by 2030.

China; 2030 sustainable development goals; policy challenges; corresponding strategies

2016-10-18

2017-01-19

DFID研究計(jì)劃“China International Development Research Network (CIDRN)”。

薛瀾(1959-) ,男,北京人,清華大學(xué)公共管理學(xué)院教授、院長(zhǎng),博士,研究方向:科教政策、危機(jī)管理、全球治理、公共政策與管理等。

F061.3

A

1002-9753(2017)01-0001-12