大氣中最基本原理的應用

謝于軍

摘 要: 在高中地理教學中《地球上的大氣》為必修一第二單元教學內容,也是高考中的重點考試內容。在這一節教學中教師要引導學生正確掌握這部分的基礎知識與難點知識,如何實現學生對這部分知識的有效把握是教師的重要教學任務。本文以《地球上的大氣》為研究對象,對大氣中最基本原理的應用教學進行了分析,旨在提高地理教學課堂效率,優化課堂教學結構,幫助學生扎實掌握大氣受熱、天氣與氣候等重點。

關鍵詞: 大氣運動 氣壓帶與風帶 天氣與氣候

高中地理知識體系教學中大氣知識是至關重要的教學部分,如何準確把握有關大氣知識的重點與難點,是教師教學過程中的重要任務。《地球上的大氣》這一節主要是講大氣運動、氣壓帶與風帶、天氣與氣候等知識點。要達到有效的教學目的,首先要培養學生的空間概念,并加強學生對自然地理現象的發現和分析,將生活中的所見所聞與大氣知識聯系起來,以增強教學效果。

一、教學設計分析

高中地理必修一第二單元《地球上的大氣》教學充分結合多媒體教學手段實現學科整合教學,優化課堂教學設計,在以學生為主體的課堂教學環境中實現教學目標。在本節知識教學中要充分利用多媒體教學手段,為地理教學中的大氣知識教學提供切實可行的應用工具。

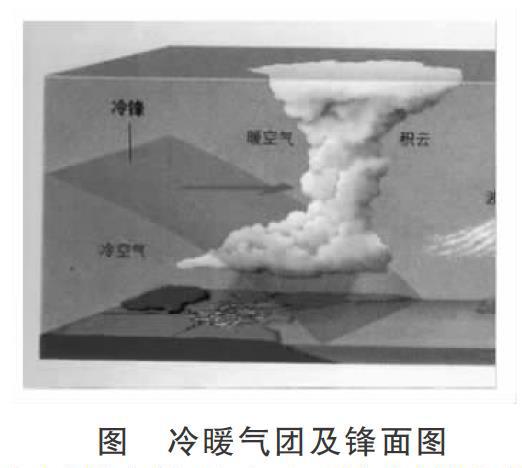

本節課教學活動設計如下:(1)以視頻動畫形式進行課堂教學引入,通過直觀視覺讓學生觀察天氣現象、冷暖氣團運動特點。(2)利用視頻播放對比冷鋒與暖鋒過境前、過境時、過境后的天氣情況。(3)為達到“理論+實際”的教學目的,讓學生觀察氣象災害,進一步引導學生對鋒面系統原理進行把握,通過理論知識的學習,提高對生活的認識能力。(4)引導學生進行知識總結,將自己主觀看法與客觀觀察現象進行分析闡述,提高自己對大氣相關知識的認識程度。

在整個教學活動設計過程中,問題的引導和設計注重從淺到深、循序漸進,充分將身邊的現象與教學知識相聯系,通過多媒體等現代化信息方法的應用呈現抽象的大氣運動具體、直觀的現象,這對培養學生的地理學習興趣,引導學生對大氣相關知識的學習有重要作用。通過有效的課堂設計與教學活動,培養學生的讀圖分析能力,促進地理問題綜合處理能力的增強。

二、案例分析與大氣原理應用教學

1.創設情境,引起興趣。

通過創設地理教學環境與條件,進一步使學生形成學習興趣,產生學習動機。結合多媒體手段,建立生動活潑的教學場景,更好地幫助學生產生學習興趣,促使學生更好地進入學習狀態。

在情境教學中,可以結合大家經常關心的問題,例如天氣預報,以此引入新課程內容:課前首先安排學生觀看天氣預報,課堂中播報天氣預報的片段,并在這個過程中提醒學生應當對其中的一些信息加以關注。例如冷空氣南下,未來我國大部分地區出現降溫等,由此入手可以讓學生產生學習興趣,并可以觀察衛星云圖,以此實現對天氣預報等方面的了解。

教師:想做天氣預報員嗎?我們每天都在感受天氣的變化,但是如何更好地了解這些呢?我們可以通過學習了解天氣系統。

那么我先提出兩個相關的問題:(1)氣團究竟是什么?(2)鋒面及鋒線究竟是什么?

利用自主學習的方式可以解決這兩個問題。

教師:可以展示鋒的立體圖,并利用活動單疏導預習中存在的問題,除此之外,也可以對活動單當中的問題進行追問,冷暖氣團主要是指什么?

學生:冷氣團都在鋒面下面,暖氣團都在鋒面上面,鋒面附近實際天氣情況就是云、大風等天氣現象。

2.利用信息技術,開闊學生的視野。

要使學生具有自主學習能力,就要不斷開闊學生的視野,并在此過程中激發學生的學習探究興趣。學生只有在能夠獲取感知的情況下才會進一步產生學習動力,才能幫助學生形成探究能力。

除此之外,也要充分結合多媒體技術,利用多媒體方式幫助學生形成合作探究及地理信息附加能力,從而更好地分析現象、災害等,了解其原因及危害,形成有效的防控措施。在這個過程中應提升學生的信息整合能力,培養學生學以致用的思想。還應當充分發揮學生的主觀能動性,加強“同學間的小組合作”活動,提高課堂教學效率,從而幫助學生更好地掌握。

綜合上述分析可知,為達到有效的教學目的,促進學生對大氣知識的掌握,就要充分利用教學資源,引發學生對大氣知識的深刻認識,培養學生的綜合分析能力。在今后高中地理教學中,關于大氣知識的教學引導教師可注重對基本原理的講解,充分利用信息技術手段,使學生獲得更直觀的視覺體驗,培養學生的地圖分析能力,全面把握大氣相關知識要點與難點。

參考文獻:

[1]楊曉紅.人教版高中《地理1》“地球上的大氣”教材分析及教學建議[D].西北師范大學,2013.

[2]薛晶晶,張勝前.20年來我國高中地理人教版教材的變化及啟示——以“大氣的運動”一節為例[J].教育現代化,2015,14:116-118.