“核反應和核反應堆”的微課設計

蔣 華

(重慶求精中學 重慶 400015)

“核反應和核反應堆”的微課設計

蔣 華

(重慶求精中學 重慶 400015)

微型課程是開辟學生新的學習方式、改善學習方法、增強學習能力、提高學習效率的微小視頻課程.結合地方教學資源開發(fā)微課更能讓學生接觸自然,揭示自然,回饋自然.在制作學生難以想象的“核反應和核反應堆”微課中,將我國已經(jīng)開放的重慶“816地下核工廠”素材充實到微課設計中,能較好提高課程的觀賞性和趣味性,對突破學習難點、激發(fā)愛國熱情有很好的效果.

核工廠 核反應堆 微課

1 問題的提出

《高中物理課程標準》在課程理念中強調:“在課程內容上體現(xiàn)時代性、基礎性、選擇性.應精選學生終身學習必備的基礎知識與技能,加強與學生生活、現(xiàn)代社會及科技發(fā)展的聯(lián)系,反映當代科學技術發(fā)展的重要成果和新的科學思想,關注物理學的技術應用所帶來的社會問題,培養(yǎng)學生的社會參與意識和對社會負責任的態(tài)度.”在實施建議中進一步指出:“教師應選擇與現(xiàn)代科學技術相聯(lián)系的素材用于教學”.

高中《物理·選修3-5》中“核裂變”中的“核反應”和“核反應堆”是非常抽象的知識內容,“核反應堆”是人類現(xiàn)代能源開發(fā)的重要手段,也是人類未來能源開發(fā)的主要方向,了解并理解“核反應堆”相關知識對學生形成正確的能源觀有著非常重要的意義.現(xiàn)實生活中,學生無法觀察到“原子核”的微觀世界,對如何實現(xiàn)“核反應”,如何有效控制“核反應”更是很難建模理解.為了突破這一難點,我們將重慶已經(jīng)解密開放的我國“816”地下核工廠相關素材精選整合,結合“核反應”教學內容將真實的“核反應堆”通過微課加以呈現(xiàn),較好地促進了學生對這一問題的理解.

2 “816”地下核工廠簡介

重慶涪陵“816”地下核工程是1966年由周恩來總理簽署命令批準修建的專門生產钚的地下核工廠,從1966年開始建設,歷時18年,該廠“核反應堆”和中央控制室基本建成.該工程具有“神圣”、“神奇”、“神秘”三大特點,洞內建筑布局宛如迷宮,洞中有樓,樓中有洞,最高洞室空間達79.6 m,最大洞室面積與一個標準足球場相差無幾.洞內道路,導洞、支洞、隧道錯綜復雜.洞體軸向線疊加總長達20余km.墻體厚實堅硬能抗百萬噸TNT,8級地震.“816”核工廠是我國三線建設的典型代表,是我國乃至全世界的第一大人工洞體.

3 利用“816地下核工廠”資源制作微課

3.1 三維教學目標

(1)知識與技能

1)理解核反應、質量虧損和愛因斯坦質能方程;

2)了解核反應堆的結構和工作原理;

3)初步了解核能的應用.

(2)過程與方法

1)了解我國修建“816地下核工廠”簡單歷史;

2)結合“816地下核工廠”了解核反應堆的工作過程.

(3)情感態(tài)度價值觀

通過“816地下核工廠”錄像及圖片資源培養(yǎng)學生的愛國主義精神,激發(fā)學生奮力拼搏,立志成才的信念.

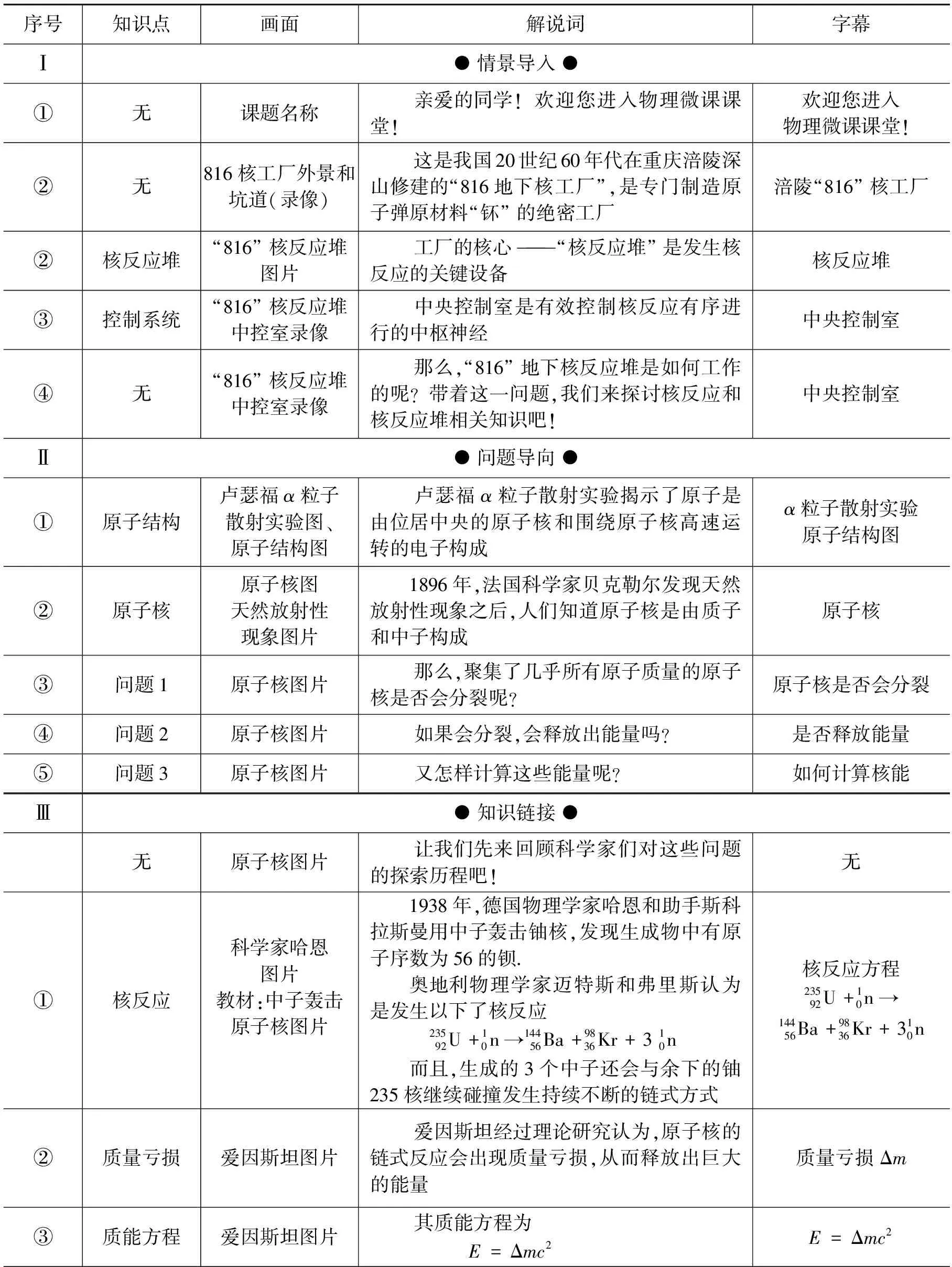

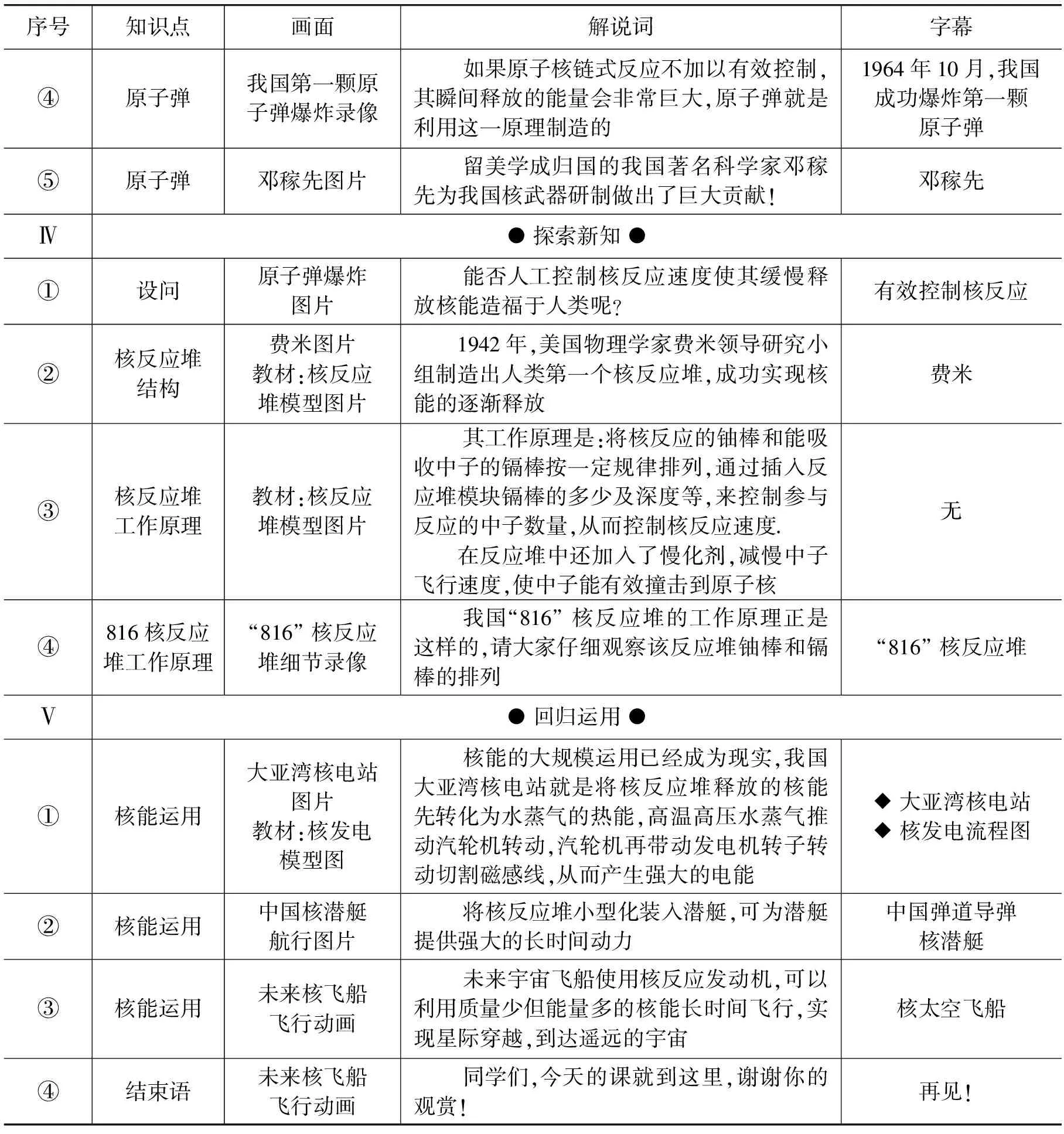

3.2 總體設計構想

微課以“情景導入”、“問題導向”、“知識鏈接”、“探索新知”、“回歸運用”為主線展開.將原始錄像、圖片素材和動畫、文字相結合,配以優(yōu)雅寧靜的輕音樂,通過錄屏方式制作基于PPT模板下的觀賞性微課.使學生在輕松愉悅的氛圍中,由淺入深地了解“核反應”和“核反應堆”相關知識,理解其基本原理和反應過程,微課總時長6 min.

3.3 細節(jié)設計

課程細節(jié)設計如表1所示.

表1 細節(jié)設計

續(xù)表

本節(jié)教學內容不涉及復雜的數(shù)學計算,語言總體采用科普性物理語言,力求親切、簡練.

3.4 微課合成

(1)將輕音樂剪輯10 s和8 s兩段,用于微課開始和結束時的配樂,播放時音量逐漸減小至靜音.在我國原子彈爆炸成功錄像階段播放原始音樂,增加視頻沖擊力.在播放“816”核反應堆細節(jié)錄像時自然播放原始錄音.

(2)PPT制作階段,將“情景導入”、“問題導向”、“知識鏈接”、“探索新知”、“回歸運用”專題放在PPT左上方,并對字體進行美術處理.

(3)字幕字體根據(jù)圖片和錄像進行選擇,放PPT下方正中央.

(4)錄音合成時注意群意停頓,給學生留白記憶和思考.

4 教學運用

4.1 課前運用

學習觀看前,提出以下學習觀看要求:

(1)結合教材內容預習觀看;

(2)觀看結束后,網(wǎng)上查閱“816地下核工廠”內容進行拓展性學習;

(3)觀看結束后,查閱原子彈知識進行拓展性學習.

4.2 課中運用

小組合作學習觀看,然后小組集體討論以下問題,并準備班級交流:

(1)課程介紹了那些知識內容,有那些重要概念?

(2)核反應是怎樣發(fā)生的?為什么會出現(xiàn)質量虧損?

(3)核反應堆工作原理是怎樣的?核發(fā)電廠的核能是怎樣轉化為電能的?

5 反思創(chuàng)新

微課利用地方現(xiàn)實教學資源,直觀展現(xiàn)真實的核反應堆,具有很強的趣味性和刺激性.課后教師鼓勵學生抽空親身體念、參觀重慶涪陵“816”地下核工廠,進一步感受我國國防尖端科學技術發(fā)展的艱辛歷程,對激發(fā)學生的愛國主義情懷和拼搏精神具有更加真切的作用.

如果采取錄像而不是錄屏的方式制作微課效果會更佳,用動畫制作核反應過程會進一步增強視覺效果.由于受到微課時間限制,對核反應概念的解讀還不夠深入,這也給學生留下深入學習空間.

1 中華人民共和國教育部.普通高中物理新課程標準.北京:人民教育出版社

2 黃建軍,郭紹青.論微課程的設計與開發(fā).現(xiàn)代教育技術,2013(5):31~35

3 蔣華.高中物理地方教學資源開發(fā)與運用.重慶:西南師范大學出版社,2014

2016-05-16)