教師在勻速圓周運動的向心力教學中呈現的PCK

谷大賢 孫錦如 韓玖榮 韓 丹 倪文露 王亞麗 禹一凡

(揚州大學物理科學與技術學院 江蘇 揚州 225002)

教師在勻速圓周運動的向心力教學中呈現的PCK

谷大賢 孫錦如 韓玖榮 韓 丹 倪文露 王亞麗 禹一凡

(揚州大學物理科學與技術學院 江蘇 揚州 225002)

選取了江蘇省揚州市一位資深中學物理教師作為研究對象,以馬格努森提出的PCK理論結構為模型,分析了該教師在教授勻速圓周運動的向心力時展現出的PCK.

物理教師 向心力 學科教學知識PCK

20世紀80年代,美國許多州教師資格認證過程中,往往只測試教師的學科知識和教學知識.學科知識更多的是測驗一些事實知識的記憶,教學知識僅是涉及準備教案和評價、識別學生的個別差異、教室管理與教育政策等,完全看不到學科的影子.因此,針對當時學科知識(ContentKnowledge,即CK)和教學知識(PedagogicalKnowledge,即PK)脫節的現象,美國斯坦福大學的教授舒爾曼(1986)(LeeShulman)在20世紀80年代提出學科教學知識(PedagogicalContentKnowledge,簡稱PCK)的概念,舒爾曼將其定義為“教師個人教學經驗、教師學科內容知識和教育學的特殊整合”[1,2].他認為學科教學知識是教師在面對特定的主題、問題時,如何針對學生的不同興趣與能力,將學科知識組織、調整與呈現,以進行有效教學的知識,是教師最有用的知識代表形式[3],是教師知識的核心,對于教師發展和成長至關重要.此后PCK理論受到廣泛關注,成為評價教師教育及教師發展的重要理論.文獻[4]對PCK進行了靜態分析,完善了PCK的內涵和結構.文獻[5]從建構主義觀點出發對PCK的內容結構做了完善,認為理科教師的PCK應當包括課程知識、學生理解的知識、教學策略知識和評價知識.本文以文獻[5]提出的PCK理論結構為基礎,從課程知識、學生知識、教學策略知識和評價知識這4個方面分析物理教師在一具體課堂教學中呈現出的PCK.

本文之所以研究勻速圓周運動的向心力這一節,是因為目前國內對物理學科教學知識的研究較多地

集中在教師PCK的現狀研究和發展對策上,對某特定主題的教師PCK研究較少.向心力是勻速圓周運動中動力學部分的重點,為后面向心加速度的學習做了鋪墊,在天體運動和磁場中粒子運動等學習中都有重要應用.所以不僅僅是向心力,其他內容主題的教師PCK分析也將是研究者以后要做的工作.

1 研究對象和方法

本文中的研究對象為江蘇省揚州市某高中的一位資深物理教師(化名W老師).W老師自大學畢業后就一直講授高中物理,20余年間,他所教的學生都能夠取得較好的成績.優秀的教學成果和出色的學術研究使他一步步成為教學經驗豐富的物理教師,可見,對W老師這樣的資深物理教師的個案研究很具有代表性.

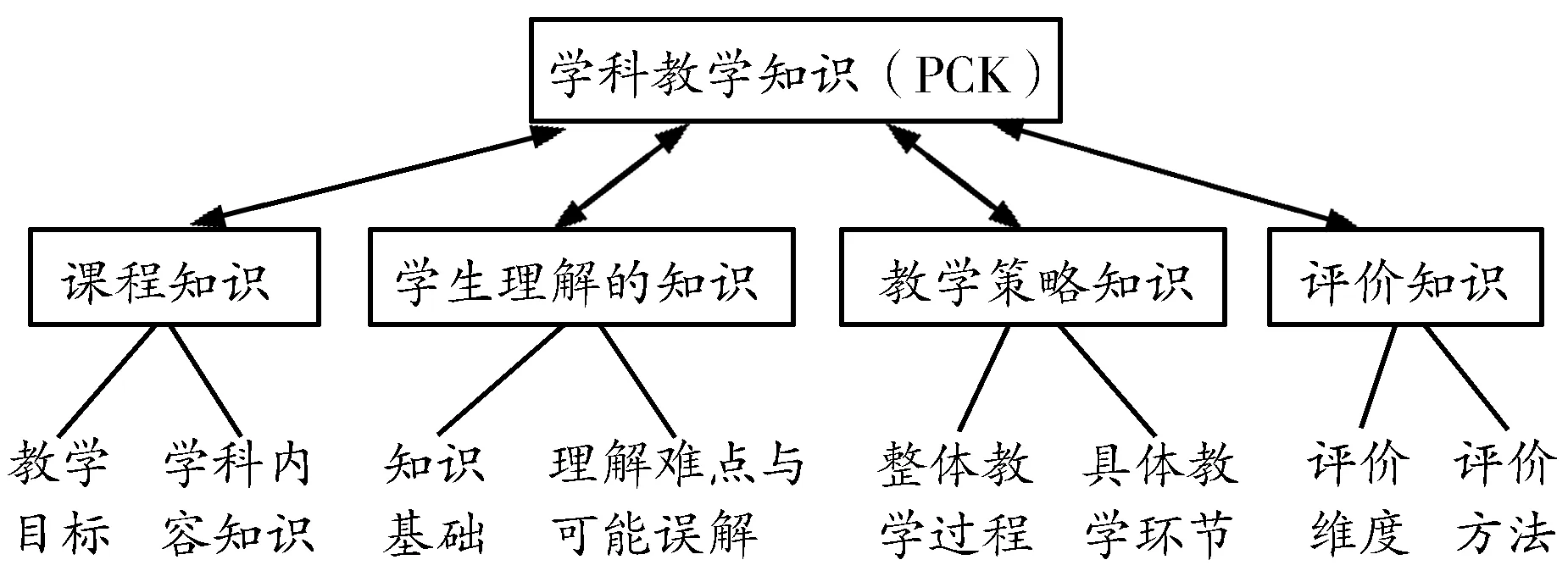

方法上采用課堂觀察和訪談,以文獻[6]提出的PCK理論結構為基礎,確立理論模型如圖1所示[6],從課程知識、學生知識、教學策略知識和評價知識這4個方面分析W老師在高一“勻速圓周運動的向心力”這節課中所呈現的學科教學知識.

圖1 理論模型

2 分析研究

2.1 課程知識

文獻[5]認為課程知識指的是關于某一具體學科的學科內容知識,包括具體的教學目標和特定的課程內容知識.

2.1.1 教學目標方面

本節課內容是教科版高中《物理·必修2》第二章第二節“勻速圓周運動的向心力和向心加速度”的第一課時,主要學習內容為向心力.從W老師的教學設計中發現,本節課他設定的教學目標為:

(1)通過對圓周運動實例的分析過程,歸納總結物體做圓周運動的條件,理解向心力的概念.

素質教育提倡三維目標的達成,然而W老師設定的目標僅限在知識領域,對學生的能力、方法、情感方面沒作出明確要求.這也是受當前應試教育的影響,物理學科的課程安排減少,只能利用課堂時間讓學生接受更多的知識點.

2.1.2 學科知識方面

W老師能夠準確把握本節知識的特點和重要性,認為本節課的重點是理解向心力概念并實驗探究影響向心力大小的因素,難點是對向心力特點的掌握.W老師知道向心力的學習是勻速圓周運動在動力學上的延伸,也是后面向心加速度學習的鋪墊,是學生接觸的一個新概念,所以在教學中給學生傳授正確的概念信息至關重要.

2.2 學生知識

學生知識是教師對學生關于知識內容理解的認識,包括學生學習必需的知識和學生的理解難點.W老師憑借多年的教學經驗,能夠準確把握學生的認知特點和本節內容學習中可能存在的困難.因為本節是圓周運動的繼續,之前的學習讓學生了解了勻速圓周運動的運動學知識,在本節動力學部分的學習中,W老師很好地利用了學生的前知識“勻速圓周運動是曲線運動,做曲線運動的物體運動狀態在改變,力是改變物體運動狀態的原因”,讓學生明白必須有力來維持物體做勻速圓周運動.在本節學習中,學生易誤解“向心力是物體受到的一個力”.W老師通過圖中幾個實例讓學生辨析物體做勻速圓周運動時向心力的來源,讓學生理解向心力是物體做勻速圓周運動時受到的合力,是根據效果而命名的.受應試教育的影響,W老師不得不對學生在習題中的易錯點多次叮囑,他課上反復強調“不能說物體做勻速圓周運動時受到向心力,而是做勻速圓周運動的物體需要向心力來維持”.

本節課最重要的是要得出向心力公式,即

(1)

學生對此公式中向心力F與r成正比還是反比有理解上的困難,W老師也做了詳細說明,“要采用控制變量進行判斷:m和ω一定時,F與r成正比;m和v一定時,F與r成反比”.

可見,W老師對于學生的認識還是很到位的,這源于他從教多年的經驗及對教學內容的深刻理解.W老師在學生易誤解處、難理解處都花時間做了重點講解,讓學生在學習中少走彎路.

2.3 教學策略知識

2.3.1 引入的策略

以復習的方式引入新課.

(1)W老師:什么是圓周運動?

生:……

(2)W老師:什么是勻速圓周運動?

生:……

(3)W老師:做勻速圓周運動的物體是否一定受力?根據你目前的知識,你是怎么知道的?

生:因為運動狀態發生了改變,力是改變運動狀態的原因.

這樣的引入雖然平淡無華,但是條理清晰,環環相扣,復習舊知的同時也引出勻速圓周運動需要力來維持,符合學生的認知規律.

2.3.2 重點內容呈現的策略

(1)向心力方向特點的呈現

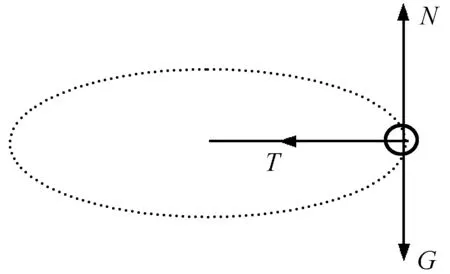

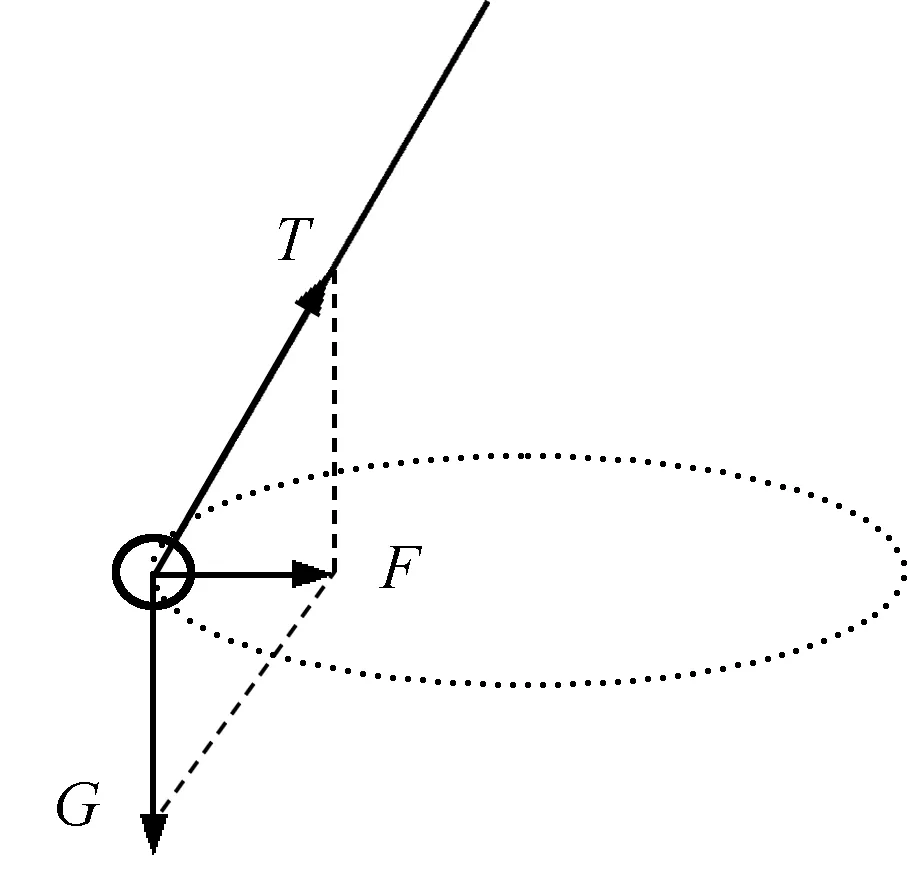

在給出向心力的定義之前,W老師演示了一個隨堂小實驗,用細繩系著一個小球,然后使小球做勻速圓周運動,如圖2和圖3所示.

圖2 水平桌面上的勻速圓周運動

圖3 圓錐擺運動

圖2中的小球在水平桌面上近似做勻速圓周運動,圖3中的小球和細繩近似做圓錐擺運動.W老師首先讓學生根據定義判斷圖中兩個小球的運動是否可看作勻速圓周運動,如果可以則對小球進行受力分析.學生通過受力分析發現,兩種情況下小球做勻速圓周運動時所受的合力都指向軌跡圓的圓心.

W老師以圖2和圖3兩個實例分析的方式,讓學生自己發現勻速圓周運動的向心力是指向圓心的,并運用圖示說明解釋[7],之后W老師再對向心力的定義做個表述.這樣的方式體現了學生的主體性,讓學生主動去探尋知識,比起填鴨式的灌輸,這樣能夠使學生對此認識更加深刻.

(2)向心力公式的呈現

通過實驗探究影響向心力大小的因素是本節課的重點,W老師通過實驗探究的方式找出向心力與影響因素之間的關系.W老師首先讓學生猜想哪些因素可能影響向心力的大小.然后介紹如圖4所示的實驗裝置,學生觀察,教師用控制變量進行實驗操作,得出F∝m,F∝ω2,F∝r.歸納出向心力公式

圖4 探究影響向心力大小的因素實驗裝置

縱觀整節課教學,W老師采用探究策略和歸納演繹策略.通過實驗探究的方式能夠較好地激發學生課堂的積極性和學習的興趣,通過實驗學生可以更好地體會向心力與各因素間的關系,再由實驗結果歸納出物理規律.但是整個實驗都是由教師完成,學生未曾參與操作,學生對實驗裝置仍比較陌生,不能體現學生的主體地位.

2.4 評價知識

評價是教學反饋的重要途徑,文獻[5]提出應從評價的維度和方法入手,教師應制定對于某特定學習內容,對學生哪些知識維度評價更為重要,以及可以用哪些方法來評價.

W老師對學生學習的評價一是看學生課堂的表現,學生與教師的互動,對教師提問的回答;二是看學生課后的作業情況.W老師能夠根據課上學生的反饋情況及時做出適當調整,并且經常由小問題出發滲透物理思想和方法,培養學生學習的信心.由于沒有讓學生親自探究,所以沒能對學生能力方面做出評價,W老師評價的方式也較單一、傳統.

3 結束語

經以上分析,W老師憑借豐富的教學經驗能夠準確把握教學內容的重難點,知道學生的學習困難和易誤解之處.如今盛行的一言堂教學模式下,W老師也沒有擺脫出來,整節課還是以教師的講授為主,期間穿插的一系列問題是師生間少有的互動,雖然也有實驗探究的過程,不過都是由教師操作完成,學生沒有親自參與,屬于觀察式的科學探究.教學策略上,雖然W老師沒有綜合運用多種教學方法,但是能夠運用合理的類比、圖示和解釋說明,幫助學生較好地理解向心力的方向特點.應試教育環境下,單一的教學方式讓物理課堂變得枯燥無味.物理學科尤其是物理實驗是貫徹素質教育的重要途徑,物理教師需運用PCK優化課堂教學.備課時將本節教學內容經過比較、篩選,抽出有概括意義的一個或幾個問題,再與學生熟知的或似知非知的事例聯在一起,設計出“獨出心裁”的新內容;根據教學內容和學生特點藝術性地、趣味性地導入新課,激發學生的學習興趣;合理地豐富課外知識,把握知識間內在的、必然的聯系,設計出具有承上啟下作用的內容;課堂語言應富有藝術性和啟發性,合理設疑培養學生邏輯思維.

全面深化改革的大背景下,物理教育的變革也不能停歇,本文的分析結果也是目前中學物理教學普遍存在的現象.目標定位一味重視學生知識的學習,忽視學生實踐能力、科學素養的培養,沒能運用多種評價方式全面評價學生的學習,這些都是物理教育改革要克服的.教師是課堂的掌舵人,物理教師水平的提高、觀念的更新應是物理教育改革的關鍵.受高考指揮棒的影響,高中物理教學注重知識的學習、解題能力的培養,從而忽視物理實驗的作用.近年高考試題中實驗題從情景方面到能力考查都有新意,這也是個很好的信號,即重視中學物理實驗教學.

1 Shulman,L.S.Those Who understand:knowledge gro-wth in teaching.Educational Researcher,1986,15(2)

2 廖元錫.PCK——使教學最有效的知識.教師教育研究,2005,17(6):37~40

3Shulman,L.S.Knowledgeandteaching:foundationsoftheNewReform.HarvardEducationalReview,1987,57(1)

4 馮爽.中學物理教師PCK結構的構建及主題案例分析.中學物理教學參考,2013,42(7):34~37

5Magnusson,S.,Krajcik,J. &Borko,H.,Nature,SourcesandDevelopmentofPedagogicalContentKnowledgeforScienceTeaching[A].Gess-NewsomeJulie&LedermanNormanG.Examiningpedagogicalcontentknowledge:theconstructanditsimplicationsforscienceeducation[C].Dordrecht;London:KluwerAcademic, 1999

6 岳曉婷,潘蘇東.物理學專業師范生PCK狀況調查分析.物理教師,2014,35(7):2~4

7 李飛躍,范亞穎.高中物理“機械波”一章的學科教學知識(PCK)探討.中學物理(高中版),2015,33(7):45~46

谷大賢(1993- ),男,在讀碩士研究生,學科教學(物理)專業.

指導教師:韓玖榮(1958- ),男,博士,教授,主要從事大學物理、量子光學的教學及研究工作.

2016-08-31)