益氣托毒法治療慢性骨髓炎伴軟組織缺損術后傷口愈合不良臨床觀察

劉亦楊 江彬鋒 陸建偉 張培祥 盛紅楓

益氣托毒法治療慢性骨髓炎伴軟組織缺損術后傷口愈合不良臨床觀察

劉亦楊 江彬鋒 陸建偉 張培祥 盛紅楓

慢性骨髓炎;軟組織缺損;辨證施治;益氣托毒

高能量損傷導致的骨折常伴有嚴重軟組織損傷,早期處理失當易造成慢性骨髓炎伴軟組織缺損,此類患者常需通過手術治療祛除病灶,并以皮瓣修復創面。但術后仍有一部分患者因各種原因致愈合不良,皮膚壞死、缺損,或局部竇道形成,治療周期長。筆者采用中西醫結合方法,在創面清潔換藥、全身應用敏感抗生素基礎上予以益氣養血、扶正托毒之中藥化裁治療慢性骨髓炎伴軟組織缺損術后傷口愈合不良,療效滿意。現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 2013年12月—2015年11月我院治療慢性骨髓炎伴軟組織缺損屬氣血兩虛型[1-2]患者46例。隨機分為治療組24例,男17例,女7例,年齡19~60歲,平均39.1歲;病變部位:小腿中下段18例,跟骨周圍6例;從外傷至行修復重建手術時間2~13個月,平均4.8個月;對照組22例,男16例,女6例,年齡21~58歲,平均37.2歲;病變部位:小腿中下段16例,跟骨周圍6例;外傷至行修復重建手術時間2~12個月,平均4.7個月。局部表現:術后2周內出現皮瓣周圍愈合不佳,皮膚表面發黑、壞死,創緣皮膚存在色素沉著,創面直徑2~5cm,有不同程度的炎性肉芽組織生長,伴稀薄膿性滲液,筋膜層外露。全身情況:輕度或無明顯發熱,乏力,少氣懶言,胃納差,形體不同程度消瘦,面色少華、萎黃,舌淡暗,脈細弱無力。外周血紅細胞計數(RBC)及血紅蛋白(Hb)顯著偏低,中度貧血狀態;白細胞計數(WBC)及中心粒細胞百分比(NEUT%)不同程度升高,血沉(ESR)及超敏C反應蛋白(CRP)顯著升高。創面分泌物細菌培養結果:金黃色葡萄球菌19例,表皮葡萄球菌11例,鮑曼不動桿菌7例,溶血性鏈球菌5例,銅綠假單胞菌3例,糞鏈球菌1例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 納入及排除標準 納入標準:慢性骨髓炎伴軟組織缺損患者,術后2周內出現傷口愈合不良,皮膚壞死、缺損或竇道形成,且創面分泌物細菌培養陽性者,年齡18~60歲。排除標準:(1)慢性骨髓炎伴軟組織缺損未行修復重建手術者;(2)術后2周以上,傷口已拆線后出現局部皮膚壞死、感染者;(3)術后皮瓣部分或完全壞死,需再次行修復手術者;(4)術后重度貧血,及合并糖尿病者。

2 治療方法

兩組患者入院后均完善相關檢查,包括血常規、血沉、超敏C反應蛋白、創面分泌物細菌培養及藥敏試驗,根據藥敏試驗結果,選取敏感抗生素。手術清除病灶,載萬古霉素及妥布霉素人工骨及自體髂骨混合植骨,拆除內固定,改予外固定,鄰近或游離皮瓣修復創面。術后應用敏感抗生素或廣譜抗生素4周;每周定期復查血常規、ESR及CRP。術后皮瓣邊緣皮膚發生壞死、缺損,每日予創面清潔換藥,凡士林紗布、呋喃西林紗布交替使用。治療組24例患者在一般治療的基礎上,輔以中醫辨證論治,以益氣養血、扶正托毒為法,黃芪30g,麥冬、熟地各15g,黨參10g,茯苓15g,炙甘草6g,白芍12g,遠志15g,川芎10g,桂枝8g,當歸15g,乳香、沒藥、忍冬藤各10g。隨證加減:熱毒熾盛者,合五味消毒飲,減桂枝為5g;瘀血阻絡者,加桃仁、紅花各9g,元胡15g;濕邪流注者,合二妙散;陰虛內熱者,加元參15g,丹皮、焦山梔各10g;氣虛明顯,中陽不振者,重用黃芪至40~60g,并可加炮姜5g。1天1劑,水煎分服兩次,連續治療4周。

觀察指標:(1)創面肉芽組織顏色變化及創面愈合時間;(2)創面分泌物細菌培養結果轉陰時間;(3)血WBC、NEUT%及ESR、CRP結果降至正常范圍時間。

統計學方法:應用SPSS13.0統計軟件,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

3 治療結果

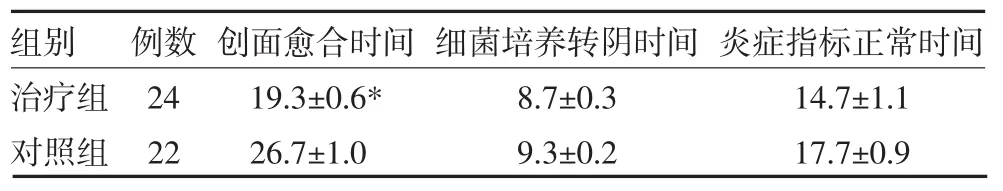

兩組患者經治療,創面均獲得愈合,即創面有完整皮膚覆蓋,無結痂,周圍無紅腫及壓痛,無滲出,皮溫正常,觸之彈性良好,無明顯波動感及囊性感。治療組24例創面愈合時間較對照組明顯縮短(P<0.05),兩組細菌培養轉陰時間及WBC、NEUT%及ESR、CRP指標降至正常時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患者各項指標比較(天,±s)

表1 兩組患者各項指標比較(天,±s)

注:與對照組比較,*P<0.05

組別治療組對照組例數24 22創面愈合時間19.3±0.6* 26.7±1.0細菌培養轉陰時間8.7±0.3 9.3±0.2炎癥指標正常時間14.7±1.1 17.7±0.9

隨訪時間4~24個月,45例患者創面未再出現破潰、流液;1例患者因不慎燙傷,致局部皮膚破潰、流液,并出現皮膚壞死,創面清潔換藥,再次中藥治療2周后漸愈。

4 討論

骨髓炎伴慢性軟組織缺損屬中醫“瘡瘍”范疇,因局部骨骼損傷,復因感染邪毒,病邪深沉于筋骨經絡,邪毒入侵并與瘀血互結,瘀血化熱,邪熱蘊蒸,凝滯筋骨而為患[3]。繼而腐蝕筋肉,致膿出稀薄,淋漓不盡,創面難收難斂,形成竇道或皮膚肌肉組織慢性缺損,耗傷氣血津液。故其病機在于毒邪未盡,正氣虛耗,氣血不足,無力托毒外出,久潰不斂,新肉不生,創口不閉。

中醫治療瘡瘍,大體為消、托、補三法,“消者滅也,滅其形癥也”,“托者,起也,上也”,“凡為瘍醫,不可一日無托里之藥”,“言補者,治虛之法也,經云,虛者補之”。而瘡瘍后期,“膿已潰者使新肉早生,氣血虛者托里補之,陰陽不和托里調之”,故當以托補為主。故針對此類病例,以益氣養血、扶正托毒為法并加減化裁。方中黃芪為“瘡家之圣藥”,味甘微溫,歸肺脾經,善補脾肺之氣,兼能生肌斂瘡,“主癰疽久,敗瘡,排膿止痛”,生用尤長于大補元氣而托毒排膿,用之既能溫養中土而生肌,又能補益元氣而托瘡,重用為君。與參、苓、炙草合用,大補元氣,資助化源,攝津生肌;熟地、當歸、川芎,養血活血,行滯通絡;再合遠志宣泄通達;原方改肉桂為桂枝,取桂枝通陽化氣之功,免陽氣盛而耗傷陰液;加乳香、沒藥活血行氣止痛,消腫生肌;加用忍冬藤,取其清熱、通絡之效。

高能量外傷后常導致嚴重軟組織損傷,局部抵抗力差,同時又有細菌入侵,早期處理失當,可致局部組織張力高,血供差,引起創口或手術切口周圍皮膚及軟組織壞死,造成軟組織缺損,甚至骨髓炎。目前多采用徹底清創,放置引流等外科技術,并全身應用大劑量抗生素,對急性期的治療有一定的作用。發生慢性感染時全身癥狀常不明顯,而局部慢性炎癥反應持續存在,創面纏綿難愈。同時,由于早期大量應用抗生素,機體的免疫力和細菌耐藥性基本形成,再繼續長時間大劑量使用抗生素意義有限[3]。因而本組46例患者,在創面細菌培養結果轉陰及炎癥指標降至正常的時間上,治療組與對照組無顯著差異。藥理研究表明,黃芪無論對特異性免疫功能,還是非特異性免疫功能,均有良好的調節作用,一定程度上增加了激素/免疫抑制劑對細胞凋亡的抑制作用,調節T淋巴細胞亞群比例趨于正常[4]。黃芪多糖還能夠促進B細胞的活化、增殖,增強宿主的體液免疫和細胞免疫,保護宿主抵抗細菌的感染,從而增強機體免疫力,促進創面生長及愈合[5]。

綜上所述,本研究針對骨髓炎伴慢性軟組織缺損術后傷口愈合不良的患者,采用中西醫結合的治療方法,取得明顯的療效,創面愈合時間明顯優于對照組(P<0.05)。

[1]胥少汀,葛寶豐,徐印坎.實用骨科學[M].第4版,北京:人民軍醫出版社,2012:56:1-1569.

[2]顧伯康,黃耀燊.中醫外科學[M].上海:上海科學技術出版社,1986:75-76.

[3]陳正,溫東棟.內補黃芪湯在慢性化膿性骨髓炎術后的應用[J].四川中醫,2010,28(5):97-98.

[4]蔡小燕,許艷麗,林小軍,等.黃芪對紅斑狼瘡細胞凋亡和T淋巴細胞亞群的影響[J].實用醫學雜志,2006,22(9):1077-1079.

[5]項杰,王育斌,徐濤,等.黃芪多糖在宿主抵抗李斯特菌中的作用[J].武漢大學學報(醫學版),2007,28(6):741-743.

(收稿:2016-06-25 修回:2016-08-24)

全國名老中醫藥專家傳承工作室建設項目(No.[2014]20號);浙江省張培祥名老中醫工作室建設項目(No.[2012]210號)

浙江省立同德醫院骨科(杭州 310012)

劉亦楊,Tel:0571-89972356;E-mail:orthopaedic_liuyy@163. com