《黃帝內經》中基本味覺詞的隱喻和轉喻

廖正剛,林正軍

(1.吉林大學 公共外語教育學院,吉林 長春 130012;2.東北師范大學 外國語學院,吉林 長春 130024)

《黃帝內經》中基本味覺詞的隱喻和轉喻

廖正剛1,林正軍2

(1.吉林大學 公共外語教育學院,吉林 長春 130012;2.東北師范大學 外國語學院,吉林 長春 130024)

擬人是基本的隱喻用法,從中引申出相生關系的母子關系隱喻和相克關系的敵我關系隱喻。敵我關系隱喻可進一步切分為同一家族內部同室操戈的敵我關系隱喻和不同家族之間的敵我關系隱喻。本文將傳統文化中的陰陽五行說與認知語言學理論相結合,采用內省與實證相結合的研究方法,對《黃帝內經》中基本味覺詞的隱喻和轉喻問題進行研究。研究發現,因果關系的語義遷移是基本味覺詞跨范疇關系遷移的核心所在。通感則是基本味覺詞產生一詞多義的重要認知動因,基本味覺詞可以作為始源域來隱喻其他事物。基本味覺詞隱喻度最高的為“苦”,其次是 “酸”,而“辛”、“甘”和“咸”并沒有發展為隱喻意義。在《黃帝內經》里基本味覺詞與五谷、五果、五菜、五畜的關系是轉喻關系。基本味覺詞在預防和治療過程中出現轉喻用法,但需要語境提示。

《黃帝內經》;基本味覺詞;隱喻;轉喻

一、引 言

味覺是人類的重要體驗之一,味覺詞作為人類描述感受的基本詞匯,既具有世界范圍的普遍性,又有文化地域差異的特殊性;既有其存在的客觀性,又有人類感知的主觀性。長期以來,學界對味覺詞的研究不僅數量有限,深度與廣度也很有限。

伍鐵平從語言類型學角度探討了不同語言的味覺詞對客觀現實的切分[1]120-136;張韶言[2]35-38、黃寶珍[3]49-52、于紅、戴偉平[4]31-34從跨語言角度對味覺詞做了對比分析;王媛探討了現代漢語味覺詞的引申意義[5]50-52。莫麗紅、白解紅進行了現代漢語味覺詞多義性的認知解析[6]212-214。緱瑞隆在總結現代漢語味覺詞的基本隱喻時指出:“品嘗是鑒賞”、“香甜是美好”和“苦臭是不好”[7]108-162。只有蔣紹愚從歷時角度出發探討了五味之名及其引申義,同時研究了上古的“酸”、“苦”、“甘”、“辛”和“咸”,以及它們的現代形態變體,并指出“咸”一詞一直沒有引申意義[8]55-61。

Lakoff和Johnson認為認知語言學的哲學基礎為體驗哲學或經驗現實主義[9]226。李福印指出:“體驗性假說需要大量的、多維度的驗證,尤其需要跨文化、跨語言證據。由于可操作性強,感興趣的讀者可以嘗試從漢語語料出發為體驗性假說提供實證支持。”[10]257趙麗梅指出:“《黃帝內經》學術體系的形成以人們對醫療實踐的觀察與驗證為基礎,是體驗哲學在醫學中的生動見證。”[11]19

基于此,本文擬將傳統文化中的陰陽五行說與認知語言學的相關理論相結合,采用“內省+實證”的研究方法對《黃帝內經》中的基本味覺詞進行認知解析。依據《黃帝內經》原文及陰陽五行說,確定“酸”、“苦”、“甘”、“辛”和“咸”為《黃帝內經》中的基本味覺詞。

楊忠、金勝昔、林正軍等認為由于內省思辨的方法無法排除研究者主觀因素的干擾,其弱點是研究成果的“可靠性”容易被質疑[12]1-4[13]107。因此,目前認知語言學界提倡以內省法引路,同時結合其他的研究方法,如基于語料庫的量化分析或事件相關電位檢測(ERP)等實證研究作為補充。

筆者自建了《黃帝內經》味覺詞語料庫,對其中的基本味覺詞做了標注。經統計《黃帝內經》中“苦”為162例;“辛”為132例;“甘”為131例;“咸”為131例;“酸”為118例。

本文研究《黃帝內經》中味覺詞在預防和治療中的隱喻和轉喻的使用問題,具體研究問題包括:

(1)《黃帝內經》中基本味覺詞隱喻的跨范疇語義遷移是如何體現的?為什么?

(2)《黃帝內經》中基本味覺詞是如何作為始源域語義遷移到目標域的?隱喻度如何?

(3)《黃帝內經》中基本味覺詞的轉喻是如何體現的?它們是如何用于預防和治療的?

二、《黃帝內經》中味覺詞的隱喻用法

范疇是指人們對自然、人類社會和內心世界進行的分類。傳統的分類方法按充分必要條件劃分。該方法認為所有成員地位平等,各范疇之間的邊界清晰。但維特根斯坦認為,有些范疇成員是無法用充分必要條件來界定的,在此范疇中沒有任何一種偶有性或屬性被全體范疇成員共享,只是在家族成員之間存在部分的相似,并以這種相似性的紐帶聯結成范疇的整體[14]37-38。這就好比一個家族:家族的某些成員可能具有相似的容貌,其他的家族成員有著相似的身材或步態,而另外的幾個家族成員則擁有相似的頭發顏色或者眼睛顏色,如此等等,但沒有一個特征是被家族的所有成員所共享。在維特根斯坦看來,游戲、數、語言都是這樣的范疇。王宇弘指出:“在認知語言學中,家族相似性是范疇化理論中一個至關重要的概念,對于系統解釋范疇內部的原型效應、多義范疇的結構和擴展方式以及語言本身的范疇化起著關鍵性的作用。”[15]450

Lakoff和Johnson認為隱喻普遍存在于人們的生活當中,而且也是人們認識事物和確立概念的一種思維方式[9]3。語言使用中的隱喻只是一種表層的現象,真正起作用的是深藏在人類概念系統中的隱喻概念。他們的基本觀點是:隱喻包含目標域(target domain)和始源域(source domain)兩部分,前者是認識的對象,后者是借助的對象;借助對始源域的認識來認識目標域的過程是映射(mapping)過程,映射也可以理解為跨語義范疇遷移。楊忠、廖正剛根據康德的《純粹理性批判》推導出跨范疇語義遷移不僅有屬性遷移,而且也具有關系遷移[16]71-80。以“湯姆是狼”為例,“湯姆”是實體;而“狼”則是實體的偶有性或屬性,在跨語義范疇遷移時是把“狼”的屬性遷移給了“湯姆”;成語“螳螂撲蟬,黃雀在后”則是把三個動物之間的關系遷移到人與人之間的關系上去,這種遷移被稱為跨語義范疇的關系遷移。俗語“種瓜得瓜,種豆得豆”則為因果關系的語義遷移。

《黃帝內經》中獨特的“取象比類”思維方式與當今的概念隱喻思維觀異曲同工,堪稱為“中國式隱喻認知模式”。《黃帝內經》對人類生命現象的闡述是基于對自然物象的審視。石勇、劉毅、黎河認為貫穿于其中的一條主線是“人體是自然”的隱喻[17]1-7。這個母隱喻派生出一系列子隱喻系統,與以陰陽五行系統為基礎的《黃帝內經》知識體系相對接。《靈書·海論》指出:“人有髓海,有血海,有氣海,有水谷之海,凡此四者,以應四海也。”筆者認為“人體是自然”這句話只說對了“中國隱喻認知模式”的一半,實際上《黃帝內經》中還滲透著“萬物是人”的基本隱喻。

傳統修辭學把擬人(personification)看作一種重要的修辭手段:擬人是指把物(包括物體、動物、思想或抽象概念)擬作人,使其具有人的外表、個性或情感的修辭手段。但認知語言學家把它看成一種隱喻認知方式,是最基本的隱喻形式。

Lakoff和Johnson認為“或許最顯而易見的本體隱喻是把物理實體細化為人。這使得我們得以用人類的動機、特點和活動來理解人們對非人類實體的各種體驗。其共同點為擬人是一個總的范疇,覆蓋了寬泛范圍的隱喻,每一個隱喻都篩選出一個人的不同方面或者是看待人的方式。”[9]33-34鐘曉佩亦指出:“通過類推,人們用一個術語來揭示另外一個新的情況。由于人類具有與自然界相聯系的身體,人類的意識和理性必然與身體在環境中的定位及其與環境的互動行為相聯系[18]486-499。因此,說話人總是依靠自己熟悉的身體結構及經歷來認識和解釋世界,從而形成了‘萬物是人’的概念系統。”

《黃帝內經·至真要大論》有“主病之謂君,佐君之謂臣,應臣之謂使”;“君一臣二,制之小也。君二臣三佐五,制之中也。君一臣三佐九,制之大也。”組成方劑的藥物可按其在方劑中所起的作用分為“君藥”“臣藥”“佐藥”和“使藥”,簡稱之為“君、臣、佐、使”,實際上把各種藥物擬人化了。《鈴蘭秘典論》中有“心為君主之官,神明出焉;肺乃相傅之官,治節出焉……”,此篇把“五臟六腑”擬人化了。

在五臟生克關系中實際上存在著如下的跨語義范疇的關系遷移:首先相生關系是母子關系的跨語義范疇遷移;另外相克關系是君臣關系或上下級管控關系的跨范疇語義關系遷移。在非正常情況下相克關系是敵我關系的跨語義遷移。本節擬依據《黃帝內經》原文,重點探討味覺詞中的母子關系隱喻和敵我關系隱喻,而君臣關系隱喻和上下級管控關系隱喻將在另文中探討。

《黃帝內經·陰陽應象大論》篇中有“東方生風,風生木,木生酸,酸生肝,肝生筋,筋生心……”;“南方生熱,熱生火,火生苦,苦生心,心生血……”;“中央生濕,濕生土,土生甘,甘生脾,脾生肉,肉生肺……”;“西方生燥,燥生金,金生辛,辛生肺,肺生皮毛,皮毛生腎……”;“北方生寒,寒生水,水生咸,咸生腎,腎生骨髓,髓生肝……”“木生酸、酸生肝;火生苦、苦生心;土生甘、甘生脾;金生辛、辛生肺;水生咸、咸生腎”體現為跨范疇的母子關系隱喻。

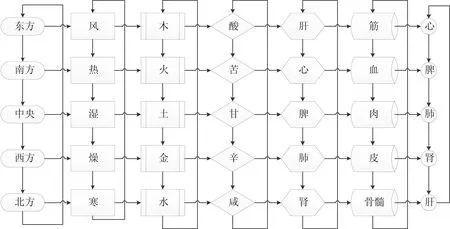

根據陰陽五行說,結合《陰陽應象大論》上述話語和《難經》“子能令母實,母能令子虛”的論斷,制成母子關系隱喻圖如圖1:

圖1 母子關系隱喻圖

圖1包括橫向的母子關系和縱向的母子關系,橫向的母子關系如上段《陰陽應象大論》所述,其主要認知動因為陰陽相生相長;縱向的母子關系隱喻“酸生苦”“苦生甘”“甘生辛”和“辛生咸”,其認知動因為“木生火”“火生土”“土生金”“金生水”和水生木”。陰陽五行關系是解釋人與自然,人與社會,人與內心世界,人體內部各器官之間相互聯系相互制約的原動力。

根據維特根斯坦的家族相似性理論,結合五行學說,基本味覺詞“酸”屬于“木”家族、“苦”屬于“火”家族、“甘”屬于“土”家族、“辛”屬于“金”家族、“咸”屬于“水”家族。

Lakoff和Johnson舉出的第一個隱喻概念即為ARGUMENT IS WAR[9]4。其中,ARGUMENT是目標域,WAR是始源域。而這個以WAR為始源的隱喻正是一個經典結構隱喻。在此結構隱喻中是把WAR的屬性遷移給了ARGUMENT。袁影的研究指出:“從戰爭到社會意識形態,再從社會意識形態到語言,我們可以得出戰爭對語言具有根本性的影響。”[19]37

《黃帝內經·陰陽應向大論》和《黃帝內經·五運行大論》有“酸傷筋,辛勝酸”“苦傷氣,咸勝苦”;《陰陽應向大論》有“甘傷肉,酸勝甘”;《五運行大論》有“甘傷脾,酸勝甘”;《陰陽應向大論》和《五運行大論》有“辛傷皮毛,苦勝辛”“咸傷血,甘勝咸”。這些實例體現的不僅是互動關系的跨范疇語義遷移,而且亦體現了因果關系的跨范疇語義遷移。

劉臻、梅德明在《中西醫語言認知差異及其戰爭隱喻分析》一文中驗證了五行之中的相克關系為敵我關系[20]63-68。他們只是論證不同家族的敵我關系跨范疇語義遷移,實際上同一家族內部也具有同室操戈的敵我關系跨范疇語義遷移,其認知動因是陰陽失衡;不同家族的敵我關系跨范疇語義遷移動因是因果關系的跨范疇語義遷移。《陰陽應向大論》中的“辛勝酸”“咸勝苦”“酸勝甘”“苦勝辛”和“甘勝咸”是有其存在的認知動因的,這種認知動因便是五行相克。目標域“辛勝酸”“咸勝苦”“酸勝甘”“苦勝辛”和“甘勝咸”的認知動因分別是“金克木”“水克火”“木克土”“火克金”和“土克水”。此類型跨語義范疇的關系遷移又稱為因果關系的語義遷移。

三、《黃帝內經》中基本味覺詞的隱喻度

《牛津辭典》把通感(SYNAESTHESIA)定義為:The expression of more than one kind of sense-impression in the same word和The transfer of the meaning of a word from one kind of sensory experience to another。(通感即是一詞多義,用某一個感官的經驗來表達其他感官經驗的意思。)

汪少華、徐健指出:“人們通過視覺、聽覺、觸覺、味覺和嗅覺等五官感知外界事物時,在一般情況下,彼此不能交錯,但在特殊情況下,五官功能卻能出現互相轉化彼此溝通的現象,這叫通感,也叫移覺。”[21]91-94所以可用Lakoff和Johnson的概念隱喻理論來闡釋通感現象。通感隱喻表現為感官特征之間的映射(mapping)過程。在通感隱喻的意義構建和解釋過程中,感官特征往往從低級感官形式映射到高級感官形式。隱喻中概念通常從可及性較強的概念映射到可及性較弱的概念。

《黃帝內經》語篇中的通感隱喻具體實例如下:

(1)肝主春,足厥陰少陽主治,其日甲乙,肝苦急,急食甘以緩之。(《藏氣法時論》)

“苦”從味覺域語義遷移到感覺域,痛覺域,此處“苦”指病癥。

(2)今知手足陰陽所苦,凡治病必先去其血,乃去其所苦,伺之所欲,然后瀉有余,補不足。(《血氣形志篇》)

“苦”從味覺域跨語義遷移到感覺域,此處“苦”指痛苦,折磨。

(3)形樂志苦,病生于脈,治之以灸刺。(《血氣形志篇》)

“苦”從味覺域遷移到精神域,指精神狀況欠佳。

(4)形苦志苦,病生于咽嗌,治之以百藥。(《血氣形志篇》)

第一個“苦”是從味覺域到視覺域的語義遷移,指外表看上去令人難受的樣子,第二“苦”是味覺域到精神域,指精神上萎靡不振。

(5)凡此十二邪者,皆奇邪之走空竅者也,故邪之所在,皆為不足,故上氣不足,腦為之不滿,耳為之苦鳴,頭為之苦頃,目為之眩,中氣不足,溲便為之變,腸為之苦鳴。(《口問篇》)

第一個“苦”從味覺域語義遷移到聽覺域,此處“苦鳴”指耳鳴的強度大。第二個“苦”是從味覺域語義遷移到痛覺域,指的是疼痛的強度大。

(6)脾病身痛體重,一日而脹,二日少腹腰脊痛脛酸,三日背(月呂)筋痛,小便閉,十日不已,死。(《標本病傳論》)

“酸”是由味覺域語義遷移到痛覺域,指不舒服。

(7)病在骨,骨重不可舉,骨髓酸痛,寒氣至,名曰骨痹。(《長刺節論》)

“酸”由味覺域語義遷移到痛覺域,指不舒服。

根據自建語料庫的數據顯示,味覺詞“苦”可以作為始源域語義遷移到目標域痛覺域,精神域,通感隱喻度為24.7%;味覺詞“酸”作為是從味覺域語義遷移到痛覺域,通感隱喻度6.8%。

《黃帝內經》中基本味覺詞“酸”和“苦”通過隱喻機制,產生了一詞多義,發展了這兩個詞的引申意義,而“辛”“甘”和“咸”卻沒有這樣的體現。從通感隱喻度看,可以說中華民族是個重視“苦”的民族。

四、《黃帝內經》中味覺詞的轉喻用法及治療

Barcelona認為,“轉喻是發生在認知域內的映射,是從始源域映射到目標域,只不過是始源域和目標域都處在同一個功能域中,由語用功能把它們聯結起來,使目標域得以在心理上被激活。”[22]一般認為,隱喻和轉喻分別依賴相似和相鄰關系,相鄰關系和相似關系是相輔相成的。

Kovecses指出:“包含(CONTAINMENT)的理想認知模式(ICM),容器(CONTAINER)和其所含物質(CONTENT)之間的意向圖示關系被概念固化下來,并且適用于許多標準的場合,這便產生了轉喻。”[23]183-184作為規律,與容器相比,人們更對容器內的物質感興趣,人們是通過始源域容器來了解目標域的物質內容。包含ICM進一步隱喻化地擴展,產生了以隱喻化為基礎的轉喻。“地點”可以概念化為“承載人的容器”。因此包含(CONTAINMENT)轉喻指用地點來指代居民(PLACE FOR INHABITANT),例如用全城(the whole town)指代居住在城里的人們(people living in the town)。

《黃帝內經·五臟生成篇》里講述了五味如何與五臟之氣相合,“故心欲苦,肺欲辛,肝欲酸,脾欲甘,腎欲咸,此五味之所合五臟之氣也。”上述文章同時指出,“味有辛酸甘苦咸,各有所利,或散,或收,或緩,或急,或堅,或軟,四時五臟,病隨五味所宜也。”古人在預防和治療疾病的過程中,也講究五味適度,同時也要參考四季和五臟相配。

五臟與五味之間是轉喻及轉指的關系,從上段節選的經文可以看出隱喻和轉喻是交織在一起的。

如果人們五味失衡,會導致人體的多種病變。《五臟生成篇》論述道,“多食咸,則脈凝泣而變色;多食苦,則皮槁而毛拔;多食辛,則筋急而爪枯;多食酸,則肉胝而唇揭;多食甘,則骨痛而發落。此五味之所傷也。”《五味論》中也有相類似的論述,“五味入于口也,各有所走,各有所病。酸走筋,多食之,令人癃。咸走血,多食之,令人渴。辛走氣,多食之,令人洞心。苦走骨,多食之,令人變嘔。甘走肉,多食之,令人悗心。”《宣明五氣篇》中有五味所禁:“辛走氣,氣病無多食辛;咸走血,血病無多食咸;苦走骨,骨病無多食苦;甘走肉,肉病無多食甘;酸走筋,筋病無多食酸;是謂五禁,無令多食。”

在預防和治療的過程中,可以隱喻化地把五臟、五谷、五果、五畜和五菜理解為容器,而把五味理解為容器內的內容。五臟詞、五谷詞、五果詞、五畜詞以及五菜詞是始源域,人們是通過始源域(source domain)來了解目標域(target domain)五味的。“脾”“糠米”“棗”“牛”和“葵”轉指“甘”;“肝”“麻”“李”“犬”和“韭”轉指“酸”;“腎”“大豆”“栗”“豬”和“藿”轉指“咸”;“心”“麥”“杏”“羊”和“薤”轉指“苦”;“肺”“黃黍”“桃”“雞”和“蔥”轉指“辛”。這些轉指的認定是因為五谷、五果、五畜和五菜中均含有五味的成分。從理論上來說,根據四時和人們的具體需求,從上述物品中做出選擇。在《藏氣法時論》有“五谷為養、五果為助、五畜為益、五菜為充。”

《黃帝內經》中亦存在著其他類型的基本味覺詞轉喻,但需要語境提示:

肝色青,宜食甘,粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤,宜食酸,小豆犬肉李韭皆酸。肺色白,宜食苦,麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃,宜食咸,大豆豕肉栗藿皆咸。腎色黑,宜食辛,黃黍雞肉桃蔥皆辛。

(《藏氣法時論》)

上述基本味覺詞都是代表食物,是地地道道的轉喻用法,以內容指代容器。根據語境提示“甘”下指“粳米牛肉棗葵”;“酸”下指“小豆犬肉李韭”;“苦”下指“麥羊肉杏薤”;“咸”下指“豆豕肉栗藿”;“辛”下指“黃黍雞肉桃蔥”。

在《藏氣法時論篇》中還闡述了五味的功效“辛散,酸收,甘緩,苦堅,咸軟”。結合上段經文,中國古人也用食補的方法進行治療。“肝”在面上為青,五行中屬木,肝主筋急時,適合吃甜味食品加以緩和,像糯米、牛肉、紅棗、芹菜類等。“心”的顏色是紅色,五行屬火,心性宜緩,吃酸類食物可以收斂,如小豆、狗肉、李子、韭菜等。“肺”為白色,五行屬金,適合吃苦味的食物以制金之肅殺,如小麥、羊肉、杏仁、薤白等。“脾”為黃色,五行屬土,宜吃咸味的食品以制土,像大豆、豬肉、栗子、豆的嫩葉等都屬于咸味。“腎”為黑色,屬水,人們適合吃辛辣的食品以滋養,如黃黍、雞肉、桃子、蔥類等。對于五臟疾病的治療,除了食補外,藥補也遵循這樣的原則——“辛散,酸收,甘緩,苦堅,咸軟。”

五、結 語

擬人是隱喻的最基本形式,從而產生了跨語義范疇的關系隱喻,如母子關系和敵我關系的隱喻。根據維特根斯坦的家族相似性理論,敵我關系跨范疇語義遷移又可以進一步切分為同一家族內部的同室操戈的跨范疇語義關系遷移和不同家族之間的敵我關系跨范疇語義遷移,同時因果關系的跨范疇語義關系遷移是跨范疇關系遷移的核心。傳統文化中的陰陽五行說與認知語言學的體驗哲學思想具有相通之處。《黃帝內經》中有很多味覺詞。研究發現,《黃帝內經》中的基本味覺詞可以作為始源域來隱喻其他事物,基本味覺詞通感隱喻度最高的為“苦”,其次是“酸”,而“辛”、“甘”和“咸”并沒有發展出隱喻意義。基本味覺詞與五臟、五谷、五果、五菜、五畜的關系是轉喻關系。這些味覺詞在治療過程中有了轉喻用法,但需要語境提示。

[1] 伍鐵平.不同語言的味覺詞和溫度詞對客觀現實的不同切分——語言類型學研究[J].語言教學與研究,1989.

[2] 張韶言.日漢語基本味覺詞引申義之比較[J].解放軍外國語學院學報,1999(6).

[3] 黃寶珍.漢日語味覺詞對比研究[J].山西農業大學學報,2006(1).

[4] 于紅,戴偉平.“味覺” 詞的 “思維”義研究[J].外語藝術教育研究,2012(2).

[5] 王媛.從意義的角度分析現代漢語味覺詞系統的特點[J].現代語文:語言研究版,2014(5).

[6] 莫麗紅,白解紅.漢語味覺詞多義性的認知識解研究[J].湖南社會科學,2015(4).

[7] 緱瑞隆.漢語感覺范疇隱喻系統[J].鄭州大學學報:哲學社會科學版,2003(5).

[8] 蔣紹愚.五味之名及其引申義[J].江蘇大學學報:社會科學版,2008(3).

[9] Lakoff.G & M Johnson.MetaphorsWeLiveby[M].Chicago:University of Chicago Press,1980.

[10] 李福印.語義學概論[M].北京:北京大學出版社,2011.

[11] 趙麗梅.《黃帝內經》一詞多義的研究[D].上海外國語大學,2013.

[12] 楊忠.英漢語義認知基礎對比研究的框架[J].外語與外語教學,2008(11).

[13] 金勝昔,林正軍.《概念之源:整合、創造力和人類的思維火花》介評[J].中國外語,2015(6).

[14] [英]維特根斯坦.哲學研究[M].陳嘉映,譯.上海:上海人民出版社,2005.

[15] 王宇弘.“家族相似”與范疇的本質——論“家族相似說”在認知語言學“范疇化”理論中的哲學意義[J].東北師大學報:哲學社會科學版,2008(5).

[16] 楊忠,廖正剛.隱喻中的語義遷移及其體現[A].楊忠,張紹杰.語篇·功能·認知[C].長春:吉林人民出版社,2003.

[17] 石勇,劉毅,黎河.《黃帝內經》多元隱喻系統的語義表達研究[J].貴陽中醫學院學報,2015(3).

[18] 鐘曉佩.從認知的角度看漢英“世界是人”的隱喻概念[A].束定芳.語言的認知研究——認知語言學論文精選[C].上海:上海外語教育出版社,2004.

[19] 袁影.論戰爭隱喻的普遍性及文化淵源[J].外語研究,2004(4).

[20] 劉臻,梅德明.中西醫語言認知差異及其戰爭隱喻分析[J].外語電化教學,2015(4).

[21] 汪少華,徐健.通感與概念隱喻[J].外語學刊,2002 (3).

[22] Barcelona A.Clarifying and applying the notions of metaphor and metonymy within cognitive linguistics:an update[A]// R Driven,R Poing(eds).MetaphorandMetonymyinComparisonandContrast.Berlin[C].New York:Mouton de Gruyter,2000

[23] Kovecses.Metaphor:APracticalInstruction[M].New York:Oxford University Press,2010.

[責任編輯:張樹武]

Metaphor and Metonymy in Basic Taste Words of theYellowEmperorBible

LIAO Zheng-gang1,LIN Zheng-jun2

(1.College of Public Foreign Language Education,Jilin University,Changchun 130012,China;2.College of Foreign Languages,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

Yinyang theory,Five Elements theory in traditional culture and the related theory of cognitive linguistics are taken as the theoretical framework with the combination of introspective and empirical research methods.In the paper,the basic taste words in theYellowEmperorBibleare studied.Personification is regarded as the basic use of metaphor.Therefore,in theYellowEmperorBible,there is mother-child relationship metaphor and the rival-rival war relationship metaphor.According to the family resemblance theory of Wittgenstein,the rival-rival war relationship metaphor can be further divided into two patterns:one is the angel war relationship metaphor within a family,the other is the rival-rival war relationship metaphor among different families.It is found that the cause and effect semantic transference is the core of transcategorization of the basic taste words.Synaesthesia is the key cognitive motivation of polysemy in the basic taste words ofYellowEmperorBibleThe basic taste words could also be used as the source domain of metaphor standing for other things.The highest degree of metaphorization of basic taste words is “bitter” while “acid” ranks the second.The words“spicy”,“sweet” and “salty” do not develop into metaphor.At the same time,the relationship among the basic taste words,five grains and five fruits,five dishes and five live stocks is metonymic.The basic taste words are metonymically used in the process of prevention and treatment,which can be identified in terms of context.

YellowEmperorBible;Basic Taste Words;Metaphor;Metonymy

10.16164/j.cnki.22-1062/c.2017.02.002

2016-11-01

國家社科基金項目(12BYY008);國家留學基金委項目(201406170197);吉林省社科規劃項目(2014WY29)。

廖正剛(1964-),男,吉林長春人,吉林大學公共外語教育學院教授,文學博士;林正軍(1971-),男,江蘇灌云人,東北師范大學外國語學院教授,博士生導師,文學博士。

H0

A

1001-6201(2017)02-0007-06