地佐辛超前鎮痛對患者自控鎮痛效應的影響

段麗

摘要:目的 觀察地佐辛超前鎮痛對下肢骨折手術患者硬膜外自控鎮痛(PCA)效應的影響。方法 擇期下肢骨折手術患者60例,ASAI或II級,隨機均分為兩組;超前鎮痛組(A組),于麻醉前1

下肢骨折所致的疼痛能誘發機體不同程度的組織損傷和炎癥反應,傷害性感受器的活性和應答性增加,從受傷部位向中樞神經系統(CNS)的傳入信號大大增加,將CNS變得更興奮從而發生感覺過敏[1]。使機體產生相應的不良反應或并發癥。近年來多種途徑平衡鎮痛或規范化超前鎮痛的應用越來越得到人們的重視[2]。地佐辛是阿片受體激動拮抗藥,主要激動阿片κ受體,對σ受體也有激動作用,對μ受體具有部分拮抗作用,能產生良好的鎮痛作用,不良反應少。本研究觀察地佐辛超前鎮痛對下肢骨折術后硬膜外PCA臨床效果的影響,探討地佐辛應用超前鎮痛的安全性和有效性,為臨床應用提供參考。

1 資料與方法

1.1一般資料 選擇我院下肢骨折(股骨頸骨折、股骨干骨折、脛骨骨折)手術患者60例ASA I或II級,年齡18~65歲,體重45~80 kg,隨機分為二組,行隨機雙盲對照觀察。入選標準:無慢性疼痛史;無阿片類藥物濫用史;可接受術后PCA,并能正確理解鎮痛、鎮靜評分;無藥物過敏史;無椎管內麻醉禁忌證。

1.2方法

1.2.1麻醉方法 入手術室后,監測BP、HR、ECG、SpO2,并記錄其基礎值。建立靜脈通路,患者取左側臥位,于L3~4行腰硬聯合麻醉并向蛛網膜下腔注入0.5%布比卡因2.0~2.4 ml(上海禾豐制藥有限公司,批號:131230,上海)。術中持續面罩給氧。

1.2.2鎮痛方法 超前鎮痛組(A組):于麻醉前10 min緩慢靜脈推注地佐辛5 mg;對照組(B組):于麻醉前10 min緩慢靜脈推注生理鹽水1 ml。患者送回病房前開啟PCA泵行PCEA。鎮痛液:1.0 mg/kg芬太尼+0.2 mg/kg地佐辛+0.15%布比卡因用0.9%生理鹽水配置至100 ml采用設置為負荷劑量 5 ml、背景劑量2 ml/h、追加劑量1 ml/次(即LCP模式,鎖定時間10 min,鎮痛48 h。24 h后加同等藥量的鎮痛液20 ml。患者出現惡心、嘔吐或瘙癢時,肌注苯海拉明,患者BP<25%基礎值或SBP<85 mmHg、HR<45次/min,分別使用去氧腎上腺素或阿托品進行相應處理。

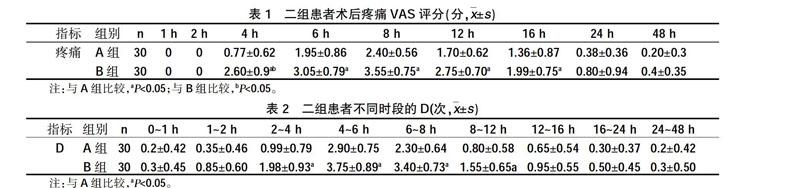

1.3觀察指標 記錄術后1、2、4、6、8、12、16、24 h及48 h的疼痛VAS評分(0~10分:0分為無痛,10分為劇痛;<4分為輕度疼痛;4~7分為中度疼痛;>7分為重度疼痛);記錄開啟PCA泵后0~1 h、1~2 h、2~4 h、4~6 h、6~8 h、8~12 h、12~16 h、16~24 h、24~48 h時段的PCA泵的按壓數(D);Ramsay鎮痛評分(1分為不安靜,煩躁;2分為安靜合作;3分為嗜睡能聽從指令;4分為深睡眠狀態,可喚醒;5分為呼喚反應遲鈍;6分為深睡狀態,呼喚不醒;其中,2~4分為鎮靜滿意,5~6分為鎮靜過度);患者總體滿意度:術后72 h患者對術后鎮痛進行綜合評價,分為3級:滿意、基本滿意、不滿意;觀察下肢肌力情況,惡心、嘔吐等不良反應發生情況和患者術后48 h生命體征(MAP、HR、RR和SpO2等)。

1.4統計學分析 用SPSS 13.0統計學軟件行統計分析 ,計量資料數據采用均數±標準差(x±s)表示。計量資料采用單因素方差分析,組間比較采用t檢驗。

2 結果

2.1一般情況 二組患者一般資料、手術時間、出血量、術中局麻藥用量及術中補液量差異均無統計學意義。

2.2鎮痛效果 A組術后4、6、8、12及16 h疼痛VAS評分明顯低于B組(P<0.05),見表1;在2~4 h、4~6 h、6~8 h時段中A組患者明顯少于B組(P<0.05),見表2;二組患者無明顯恢復延遲和鎮靜過度現象,二組組間比較差異無統計學意義。

2.3患者總體滿意度 滿意率:A組55 %,B組30% ,A組明顯高于B組(P<0.05),基本滿意率和不滿意率兩組間無顯著差異。惡心嘔吐:A組3例(10 %),B組5例(16% ),組間無顯著性差異(P>0.05)。二組患者均無呼吸抑制、血流動力學異常等不良反應。

3 討論

超前鎮痛是指在機體受到傷害性刺激前就給予鎮痛藥物治療,從而降低神經系統對疼痛的敏感性,減少機體疼痛反應。Dahl等[3]指出超前鎮痛是在術前即對傷害性感受加以阻滯而達到術后鎮痛或減輕疼痛的目的。超前鎮痛可能會避免中樞超敏反應,降低痛覺過敏發生,緩解術后疼痛。圍術期的應激反應在術后達到高峰,過度的應激反應會對機體造成一定程度的損害,不利于患者的術后康復。有動物實驗證明疼痛會抑制術后的免疫功能,Beilin等對41例經腹子宮切除術進行分組研究,結果發現超前硬膜外鎮痛(PA)+PCEA能有效緩解術后疼痛,并能明顯抑制促炎因子IL-6和IL-1β水平。而多模式鎮痛(聯合應用不同類型鎮痛藥物并通過不同部位給藥以達到改善鎮痛和減少不良反應的作用)可使副作用減至最低而鎮痛效果良好。因此多模式鎮痛已經是患者多模式康復計劃的重要組成部分[4]。手術后的急性疼痛常常可能演變成慢性疼痛。如何有效地控制手術后疼痛,盡可能減少術后持續性疼痛甚至慢性疼痛的發生率,已成為臨床思考和有等待解決的問題。急性疼痛早期應用鎮痛技術,可預防中樞致敏,從而提高鎮痛效果。阿片類藥物一直是治療中等至嚴重急性疼痛的首選藥物,但其副作用限制了它們的臨床應用,常見的副作用包括惡心嘔吐、皮膚瘙癢、便秘等,而呼吸抑制是最危險的并發癥[5]。下肢骨折患者骨折創傷、術前患者的搬運、麻醉前的體位改變,都會引起劇烈疼痛,引發圍術期的應激反應。根據傷害性刺激傳入的時間,通過多位點和多途徑來阻斷外圍刺激向中樞神經系統的傳遞,以徹底消除外圍和中樞敏化的形成,也是重要的超前鎮痛思路[6]。

地佐辛是苯嗎啡烷類衍生物,作用于阿片受體,高脂溶性藥物,可產生鎮痛、鎮靜和輕度的呼吸抑制作用。在已經使用阿片類藥物的患者有減輕阿片類藥物副作用的效應,適當的配伍可能不減低鎮痛作用,反而可增強鎮痛效應。與強阿片類藥嗎啡或舒芬太尼(或芬太尼)聯合,有利于降低強阿片類藥物引起的呼吸抑制,以及惡心、嘔吐等副作用[7]。

本研究給予地佐辛靜注,并與生理鹽水進行比較,結果顯示在術后早期(術后1和4 h)A組鎮痛和鎮靜效果優于B組,鎮痛液用量D明顯少于B組,患者滿意率明顯高于B組,說明地佐辛超前鎮痛在術后早期可強化鎮痛作用,有效緩解術后疼痛,減少術后鎮痛藥用量和不良反應,麻醉前應用一定量地佐辛可發揮最大的超前鎮痛作用。另一方面,術后24 h和48 h 二組疼痛評分無顯著差異,提示超前鎮痛作用有限,對術后長時間(24 h)鎮痛無明顯強化作用。下肢骨折手術前搬運、麻醉方法及患者采取側臥位及骨折部位受到壓迫牽拉均產生劇烈的疼痛,麻醉前10min給予地佐辛能減輕側臥位引起的劇烈疼痛。

綜上所述,在麻醉前10min靜注地佐辛超前鎮痛可有效增強骨科手術患者硬膜外PCA的術后鎮痛效應,減少PCA鎮痛藥量,鎮痛時間延長,不良反應較少,為術后鎮痛開辟了一條新途徑。

參考文獻:

[1]黃宇光,徐建國.神經病理性疼痛臨床診療學[M].北京:人民衛生出版社,2010:73.

[2]佘守章,許學兵.超前鎮痛有效性爭議及預防性鎮痛的研究新進展[J].臨床麻醉學雜志,2008,24:545-547.

[3]黃立寧,靳瑋等.在佐辛和舒芬太尼超前鎮痛用于腹腔鏡手術患者的療效觀察[J].中國醫院藥學雜志,2012,32(3):208-211.

[4]王洪萌,林財珠.圍術期應激反應及其調控的若干問題[J].國際麻醉學與復蘇雜志,2008,4:173-176.

[5]右銘,黃宇光.再論術后疼痛治療[J].國際麻醉學與復蘇雜志,2008,2(29):94-96.

[6]劉曉芬,胡憲文,李云,等.超前鎮痛的相關研究進展[J].國際麻醉學與復蘇雜志,2010,6(31):270-273.

[7]徐建國,羅愛倫,等.地佐辛術后鎮痛專家建議[J].臨床麻醉學雜志,2013,9(29):921-922.

編輯/翟辰萬