清代孤本雜劇《三聲淚》考論

袁 睿

(中國人民大學 文學院,北京 100872)

清代孤本雜劇《三聲淚》考論

袁 睿

(中國人民大學 文學院,北京 100872)

偶遇某藏家所珍清代雜劇稿本《三聲淚》一冊,查全國各大中型圖書館藏書目錄,皆未曾著錄,古代文獻亦未見錄,疑為孤本首現。劇本講述陳朝女官袁大舍與宰相江總之因緣宿分,文辭綺秀,格式新穎。稿本封面有印刻名家胡钁之題簽,可為斷代佐證;然作期、作者等問題因材料所限,尚待深入討論。該劇以下凡歷劫、宿命轉世為故事框架,情節荒誕,意境悲涼,具有鮮明的清代中后期文人戲風格,充分展示出悲婉自憐的文人情調和悲劇氛圍。

《三聲淚》;孤本;清代文人戲;宿命論

日前,偶然于某藏家之手見清代戲曲稿本《三聲淚》雜劇一冊,查檢國家圖書館、各省市圖書館及高校古籍部藏書目錄均未見藏本,前人目錄、筆記、方志諸種文獻,亦未見錄入。是本罕見,就當前目力所及,疑為孤本首現。

該劇講述太素玉女、媯水仙曹下凡為陳朝女官袁大舍與宰相江總,二人有詩緣未了。江總投生三世為醉白山人,袁大舍之魂追尋相會于仙繭園中。醉白山人為作《三聲淚》曲譜,以完前案。劇本為三折短劇,風格悲婉,語辭典雅,但主旨心境偏狹于書齋閨閣,具有清代中后期文人戲的顯著特點,在清代戲曲(尤其是文人戲)研究乃至清代文化研究方面的價值都不容小覷:其一,作者繭客、序者靈荷散仙等人在文獻中均未有明確記載,目前身份不詳,可成為文獻考據的新研究點;其二,劇本構思幻妙,想象奇詭,文辭綺麗秀美不失科諢調笑,藝術上超越了一般清代文人戲板滯枯燥的曲風,具有審美價值;其三,該劇本事借用“坤靈扇”典故,與黃其恕所作《坤靈扇傳奇》題材類近,但二者主旨相去甚遠,可進行比較研究;其四,劇本格式新穎,每折前各有題詩,是清代戲曲短劇體式的又一創新;其五,文獻封面有晚清印刻名家胡钁的題簽、款識,另具收藏、鑒賞價值。因相關材料稀缺及學力所限,目前仍存在諸多問題亟待解惑。特撰文公諸同好,為曲壇補添新葩外,更拋磚引玉以求教于學林。

一、文獻概況

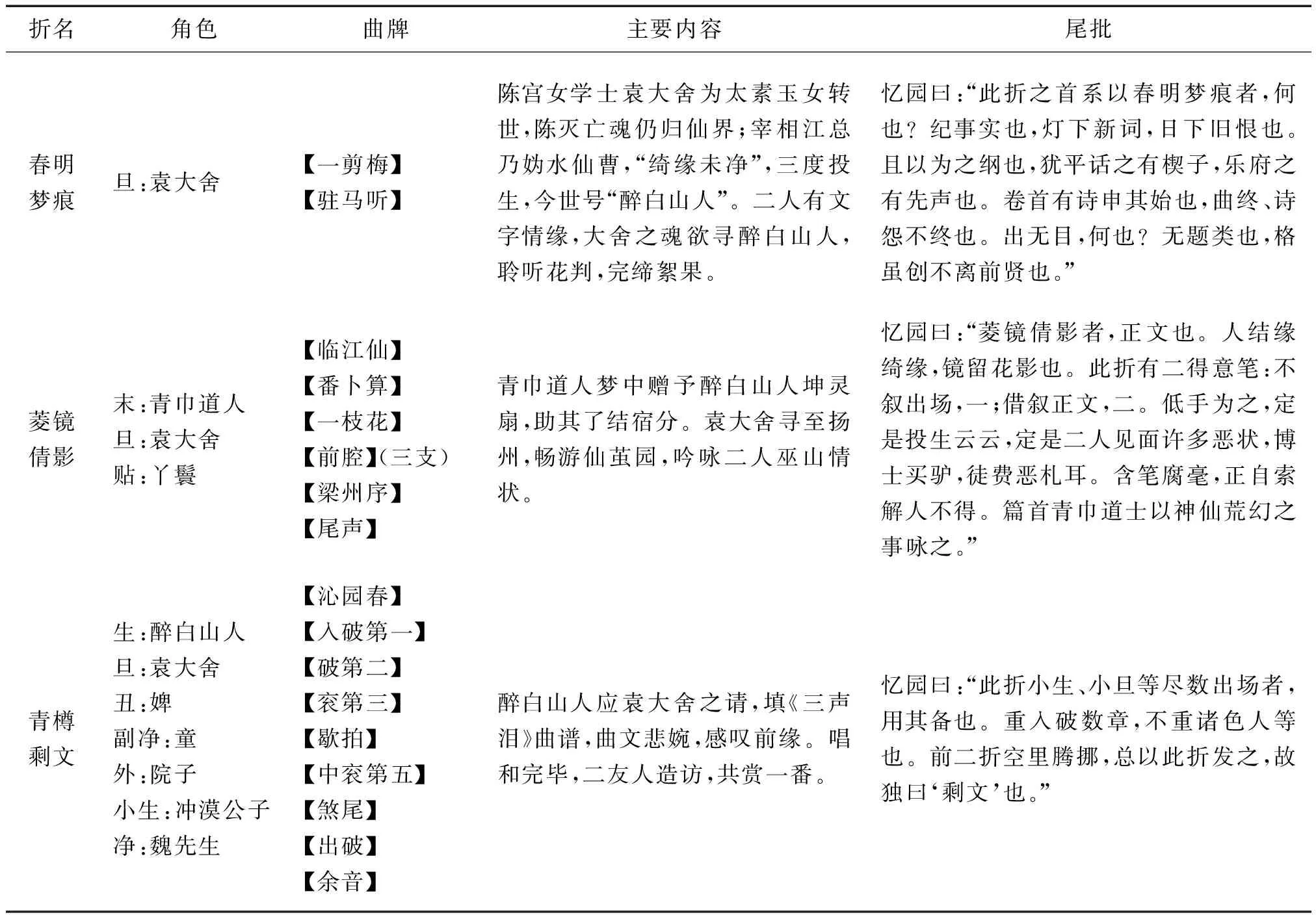

《三聲淚》稿本,線裝,二十頁(四十面),單邊白口,每頁八行,行十八字,有句讀、墨批,文內字跡勾描僅十二處,字體端秀整潔,應為定稿后的謄寫本。封面為胡钁題簽:隸書書名“三聲淚”、落款“丁丑元宵匊鄰署”并陰文朱印“胡钁之印”。曲文前有“靈荷散仙”所作序文一篇并署名“三秀閣”者題詞二首。曲文分三折,名為《春明夢痕》《菱鏡倩影》《青樽剩文》;每折前另附夾頁,頁內題詩一首,右上角具“冰繭館別集”題頭,左下角署“繭客填詞,憶園論文”;折后均有尾批。全篇末落款“戊申七月稿”。

茲迻錄、標點序文及題詩于下,以備查考:

序:

憶夫南國麗人,西廂倩女,清姿替月,修態舒云。名芬宜刻苕華,顏靡原稱燕趙。豆蔻胎含,自憐獨處,枇杷陰茂,士誘懷春。探桃源而得路,不教犬吠仙郎;指菱鏡以為期,妙出蟾員廋語。神仙眷屬,奇葩占姊妹之行;錦繡文章,彩譜補夗央之牒。芳心如海,幽誓似山。本意樓居好合,長吹嬴苑之簫;詎知亭號風波,生插豐城之刃。琵琶馬上,紫塞春寒,云雨臺間,丹山夢杳。縱使銀漢易渡,奈烏鵲之難酬;矧其玉軫遽分,競虎狼之相謔。薛壺擊碎,銀海皆殷,秦鑒空明,靈臺莫白。總此百端,繭繰難續。情絲撫茲三疊,冰弦誰予同調?海棠流艷,無非斷腸之華;湘管凝斑,均是淚揮之竹。凄涼枕畔,金屋子虛,怊悵天涯,青鸞未卜。客乃追敘歡衷,別裁藻制。搜瑯嬛之秘籍,托游戲于寓言。聯璧排珠,姓氏何妨瓜代?雕霞錯雪,齒耳恍覺蓮開。綜詞綺密,抒軸英蕤。慨夫瑣燕新篇,擬彼哀蟬余曲。苦乏雅箋而持貺,添修五鳳之材;勉抒本事以敷辭,敢徼八龍之俊。徒維涒灘歲,月在涂,朔日。靈荷散仙好女兒華軒書。

總題詞:

題三聲淚院本二絕句

排遣風懷拈綺韻,珍珠細字寫烏欄。

選將麗句調鸚鵡,別飭琵琶小阮彈。

金石宣和協太常,九華春殿詠霓裳。

胡琴百萬伶工價,休誤能文陳子昂。

“好將詞賦動明光”易第二句。

三秀閣書(附陽文朱印“瑞□”“葆珍”)

折前題詞:

春明夢痕

酒綠鐙紅思往事,哀絲怨竹寫予心。

春情怕惹旁人笑,多恐旁人淚不禁。

菱鏡倩影

櫻桃花下晚涼生,話到情儂未免情。

細細簾波花影動,不堪重譜斷腸聲。

青樽剩文

閑將絲竹供陶寫,每在金樽罷酒時。

頹毫剩墨無多子,哀過蕭郎七字詩。

表1 劇本基本信息

二、劇本的作期與作者、序者、論者

雖然稿本品相較好,內容清晰可查,但作者、序者等人的署名字號均稀見于文獻,因此僅能進行初步考察,難下定論。

(一)關于作期

首先,劇本末落款時間為“戊申七月”;序文落款時間為“徒維涒灘歲,月在涂,朔日”。“徒(屠)維涒灘”有兩種說法:據《爾雅》的解釋,太歲“在己曰屠維”,“在申曰涒灘”[1],據此推算,即為“己申年”。而在《史記》系年中,“徒維”則指天干中的“戊”。如《史記·歷書》中的“徒維敦牂”[2](即天漢元年),司馬貞的《索隱》和張守節《正義》中均考為“戊午”年。兩者的區別在《詞源》“干支”[3]詞條中列表指出,證明兩種紀年法在古代同時使用,但稱呼上卻存在差別。

但是據前者推算出來的“己申”在六十甲子的干支搭配中并不存在(只有壬申、甲申、丙申、戊申、庚申),因此“徒維涒灘”依據《史記》紀年法,就是指“戊申年”。即“徒維涒灘歲,月在涂,朔日”實際上應該指“戊申年十二月初一”,這與“戊申七月”的落款也相互映襯,更為合理。由此可以斷定《三聲淚》雜劇于戊申年七月定稿,同年末作序。而這個戊申年在公元紀年中具體又是哪一年呢?

其次,封面題簽者胡钁的生平史料有比較詳細的記述,因此題簽的日期是可以準確推算的,可以作為另一條時間線索。題簽者胡钁(1840—1910),字匊鄰,號老匊(匊,一作菊),別號晚翠亭長,崇德(今桐鄉)人。工詩,善書,精刻印、刻竹。[4]胡钁為晚清時期著名的書法家和篆刻家,出身官宦世家,同治八年秀才,治印技藝與吳昌碩等人相埒,其作品曾入選《晚清四大家印譜》。“書法初學虞世南、柳公權,后致力于漢魏碑版,古拙遒勁,頗見功力。山水峰巒渾厚,筆墨蒼茫;蘭菊亦娟逸有致。治印與吳昌碩相媲美,雖蒼老不及而秀雅過之。……晚年,以子胡傳湘案牽累,避居嘉興南門蓮花橋畔,客死于此。胡钁詩詞清雅絕俗,著有《晚翠亭詩稿》《不波小泊吟草》。又有《晚翠亭印存》(吳昌碩題簽)及《晚翠亭藏印》等。”[5]胡氏交游廣泛,早年曾隨父胡駿烈(山水畫家)游歷,與瞿鴻機等名臣曾有文字往來,堪稱晚清文化界名流。

既然題簽的落款日期為“丁丑元宵”,結合胡钁之生卒年推斷,該題簽寫于光緒三年(1877)正月十五日,胡氏時年37歲,因此前文所述的“戊申年”必然早于光緒三年。由此逆推,這個戊申年存在道光二十八年(1848)、乾隆五十三年(1788)、雍正六年(1728)等幾種可能。但即便最近的道光二十八年亦與題簽時間相差29年之久,且胡钁其時尚未成年,因此證明該劇制成多年后,才流傳到胡氏之手,獲其題名。

(二)作者、序者、論者其人

《三聲淚》的創作靈感來自于作者的一段情感經歷,而作者很可能是一位女性。推斷如下:第一,序文前半部分記述了一位閨中少女與情郎私定終身,本以為海誓山盟,可以長相廝守,“詎知亭號風波,生插豐城之刃”,從此二人分手,“丹山夢杳”,至今“怊悵天涯,青鸞未卜”之事。后半部分順勢道出填寫詞曲的原由“客乃追敘歡衷,別裁藻制。搜瑯嬛之秘籍,托游戲于寓言”。說明作者在追憶往昔,借曲敘事抒情。又云“將聯璧排珠,姓氏何妨瓜代”點明作者借劇中人物敘述自己的情感經歷,雖不具真名,但寓以真情。而文末的“勉抒本事以敷辭”明確了該劇“抒本事”的創作動因。其二,第一折《春明夢痕》前題詩有“哀絲怨竹寫予心”一句,再度表明制曲只為“寫予心”,表達對勞燕分飛、鴛侶難逢的感傷之情。同時,序文敘事全以女性角度回憶情史,因此作者很可能為閨閣中人。但考慮到序者靈荷散仙亦為女性,也有可能以自身性別視角出發,因此女性作者之說尚難確論。

據文獻基本情況判斷,《三聲淚》雜劇作者繭客,書齋或稱為冰繭館(《三聲淚》在夾頁中亦稱作“冰繭館別集”);序者靈荷散仙,名華軒,女性;題詞者三秀閣,有“瑞□”“葆珍”兩印鑒;論者憶園。雖然作者等四人的筆名可以確定,但因相關材料及筆者學力所限,目前無法準確地證實他們的身份,僅能進行初步的推測。目前學界已知的清人姓名字號中,清中期詩人陳燮號“憶園”,廣西全州黃芝芳(女)著有《三秀閣遺稿》(“三秀閣”),“繭客”僅有近似的文人字號,“靈荷散仙(華軒)”未見、無法稽考。下面對陳、黃二氏及其他可能性較大者紹介列舉,以供考據佐證。

陳燮,字理堂,號半芥山房、憶園、澧塘、隱園,泰州人。[6]654乾隆四十二年(1777)拔貢,嘉慶三年(1798)舉人,嘉慶十六年(1811)卒。曾游京師,畢沅延為上賓,部分詩作選入畢氏所編《吳會英才集》中(編為卷十七)。后官泰興訓導、邳州學正,以修江寧府志歿于旅次。嘗與鄒熊、葉兆蘭等名士加入泰州蕓香詩社,部分作品匯入《蕓香詩鈔》。著有《憶園詩鈔》《憶園詞鈔》,參與編纂《邳州志》。其中《憶園詩鈔》共六卷,整合了陳氏選入《吳會英才集》與《蕓香詩鈔》中的作品;《憶園詞鈔》共兩卷,現藏于揚州市圖書館,較為稀見。然而翻閱陳氏的詩詞集,并未發現其評點戲曲《三聲淚》的相關記述,因此該劇的論者憶園是否確為泰州陳燮還有待討論。雖然陳燮的生年不可考,但在其拔貢年(1777)至卒年(1811)間包含了一個戊申年——乾隆五十三年(1788)。因此,如果尾批的評論者“憶園”證實為陳燮,那么本劇的作期也可確定為乾隆五十三年(1788)。

黃芝芳,廣西全州人,生平不詳,僅能在今人所修《全州縣志》第二十五卷附錄“縣人著譯書目”清代部分中搜尋到點滴記述:“黃芝芳女史著:《三秀閣遺稿》”[7]。黃氏之生平,縣志以外的其他史料中亦暫未發現,唯一的線索是附錄中作者的先后順序是按照其生活的大致年代排列的。黃氏之前的唐一飛、伍國榕為乾嘉時人;之后的蔣琦洵生于道光朝,蔣實英生于咸豐朝。由此可以證明黃芝芳生活在清代中后期,嘉道咸之間,與胡钁約同,在題詩時間上符合情理。即劇成數年后,為黃、胡所見,分別為之題詞、題名。

此外,清代文人中,字號與“三秀閣”近似的有“三秀草堂”(如田煦、吳瀛)、“三秀齋”(鮑之芬)等。綜合時間、地域(陳燮、胡钁為江浙人)因素,才女鮑之芬為“三秀閣”的可能性較大。鮑之芬(1761—1808),號三秀齋、澣云,丹徒(今江蘇鎮江)人,徐彬室,工詩,著有《藥繽吟稿》《海天萍寄吟稿》《三秀齋詞》。父鮑皋,被沈德潛譽為“京口三逸”之一,母陳蕊珠、兄之鐘、姊之蘭、之蕙皆能詩。陳蕊珠與三女有《課選樓合稿》。鮑氏之可能性有三:其一,號為“三秀齋”,“齋”與“閣”意義相近,較“三秀草堂”等號更為符合;其二,鮑氏為丹徒人,與胡钁、陳燮等地域相近;其三,鮑氏為乾嘉時人,如果前文推論的作期乾隆五十三年(1788)確立,那么鮑氏的生活年代也符合情理,即劇成與題詩時間相隔不遠。

至于作者“繭客”的身份,因每折前題頭為“冰繭館別集”,可見作者的字號應與“繭”或“冰繭”有關。然而有清一代,以“繭”為號者甚伙,難以斷定;號“冰繭”者,有湖北黃岡詩人謝菼(1788—1863),字惕夫,號履尾居、蛻翁、冰繭園[6]942,道光五年(1825)舉人,參與修纂《黃岡縣志》,著有《履尾居詩集》。如果以謝菼的生卒年推算,《三聲淚》的完稿時間就變成了道光二十八年(1848)。但目前尚缺乏有力的證據證明謝菼為“繭客”,只能作為一種假設。

另外,劇本中生、旦相會之所為揚州“仙繭園”,此處固然為虛構地名,但卻與作者之筆名相呼應(繭客、冰繭館、仙繭園,均含“繭”字),或許可為作者身份的確認提供一些線索。目前,揚州并未發現以“繭”命名的園林,而相隔不遠的昆山卻有“半繭園”遺址存世。半繭園原名“春玉圃”,為明代藏書家葉盛玄孫葉恭煥所建,后改稱“繭園”。《江南園林志》記載:“清初園析為三,葉氏族人割其半葺之,稱半繭園。旋歸陸氏。”[8]37為“半繭園”命名者,為清初藏書家、詩人、戲曲家葉奕苞。葉奕苞(1629—1686),字九來,一字鳳雛,號二泉、半圓、笨庵、群玉山樵,江蘇昆山人。出身名門,經歷明清兩代更迭,功名蹭蹬。金石、詩文、詞曲兼善,有《經鋤堂文稿》六卷、《詩集》十卷、《樂府》一卷存世,另有《老客歸》《長門賦》《盧從史》《燕子樓》四種雜劇等。葉氏雅愛交游,常于半繭園中與名流宴飲酬和,作品收入詩文集中。乾隆年間,葉氏他徙,此園“并入新陽邑廟,嘉、道間重修。”[8]37其后,園中又陸續設立學堂、醫院等,現在僅存揖山亭、古樟樹、花神殿等部分景觀。誠然,劇中的“仙繭園”含有虛構成分,不能武斷地將其認定為昆山半繭園。但這座承載了無數風流記憶,為文人津津樂道的半繭園或許曾經停留過繭客的足跡,并見證了一段凄美的愛情往事,隨《三聲淚》劇本流轉世間。半繭園到底與仙繭園有無關系?是否為其原型?這些猜想和疑問僅為探究繭客身份的一點思路,尚待專家指正。

綜上,《三聲淚》劇本疑為乾隆五十三年(1788)或道光二十八年(1848)所作,屬于清中后期戲曲作品。作者身份未知、或為女性,陳燮評點,黃芝芳或鮑之芬題詞。當然,這個結論是筆者的初步猜想,并非確證,旨在拋磚引玉,求教學林。

三、袁大舍、江總之關系與“坤靈扇”本事

《三聲淚》雜劇影射了作者的自身經歷和情感心境,但依舊遵循了“奪他人之酒杯,澆自己之塊壘”的戲劇敘事傳統,借陳朝女官袁大舍與宰相江總之名敷演一段故事。江總,字總持,仕歷梁、陳、隋三朝,官至尚書令,故后世以“江令”稱之(《三聲淚》劇本亦稱“江令”)。其文采風流,所作詩歌多表現艷情、宴飲等內容,主要收入《文苑英華》《古詩紀》《藝文類聚》中,現存一百余首。江詩的浮艷風格常為世人詬病,但卻受到陳后主的偏愛,江總也因此成為狎客之一,日與游宴宮中。后主“又以宮人袁大舍等為女學士,每引賓客游宴,則使諸貴人女學士與狎客共賦新詩”[9],可見江、袁二人在陳宮中是熟識的,并共同參與過宮廷宴飲和賦詩的活動。因此《三聲淚》劇本敷演出二人以詩結緣,最后賦詩了緣的情感線索也是以這段歷史為靈感的。雖然正史并無他們相互傾慕甚至戀愛的記述,但在文學作品中進行合理想象,且強調了二人以才華為知音的成分大于戀情因素,基本上遵照了人物原型。古代文學作品中,以江、袁故事為藍本者比較罕見,《三聲淚》雜劇可謂獨樹一幟,豐富了歷史人物演繹的視野。

另外,在第二折《菱鏡倩影》中,有青巾道人夢中贈予坤靈扇以助醉白山人了結詩緣的情節。坤靈扇作為全劇的線索道具,解決了男女主人公人、仙殊途無法相見的難題,其蘊含的背景典故也成為一種符號性說明,暗示了江、袁二人的愛情關系。“坤靈扇”之典,出自《清異錄》,云陽翟朱起,暗戀女妓寵,恨不能想通,相思不起。偶遇青巾仙人,告之曰:“世人陰陽之契,有繾綣司總統,其長官號氤氳大使,諸夙緣冥數當合者,須鴛鴦牒下乃成,雖伉儷之正,婢妾之微,買笑之畧,偷期之秘,仙凡交會,華戎配接,率由一道焉。我即為子囑之。”[10]28又送坤靈扇一柄:“是坤靈扇子。凡訪寵,以扇自蔽,人皆不見。”[10]28如是成就一段姻緣。此后,坤靈扇成為愛情媒介的符號,承載了姻緣天定等內涵,為后世文人多次引用,如袁枚《席上贈楊華官三首·其一》曾有“泥金替寫坤靈扇,當作三生系臂紗”[11]句,坤靈扇已經成為愛情媒介的標志。

稍晚于《三聲淚》的戲曲作品《坤靈扇傳奇》(清黃其恕所作,已佚)也采用了坤靈扇本事,該劇講述了周生與韻香的愛情故事,坤靈扇作為二人見面的媒介,成就了一段美滿姻緣。《坤》劇雖然與《三聲淚》選取了相同題材,但在思想上大相徑庭。前者旨在提倡青年男女的自由戀愛,呼吁解放天性,正如作者所言:“吾輩吟風弄月,正在青年,何必守頭巾誡而自苦耶!”[12]這種沖破禮教束縛的思想才是愛情戲的普遍思維,繼承了自《牡丹亭》以來情理論辯、贊美真情的傳統。與之相比,《三聲淚》中坤靈扇及青巾道人的出現不是為了成就佳偶,而是以了結前緣為最終目的,表現出消極、悲涼的宿命愛情觀。劇中下凡歷劫、輪回轉世的情節架構也是清代中后期文人戲的流行模式,顯現出特定時代的創作審美風尚,為戲曲史畫卷增添一抹異色。

四、《三聲淚》的宿命觀與荒誕意蘊

乾隆朝以降,清王朝逐漸由鼎盛走向衰朽,但百足之蟲、死而不僵,整個社會依然維持著表面的平靜。與廣大民眾不同,文人階層以靈敏的嗅覺、先進的文化、深刻的哲思最先預料到家國巨變的暗流涌動;然而清政府的統治依然強硬有力,尚未出現適當的時機以破潰發癰、掀起革命。這些聰慧明達的文人學士作為鐵屋子中率先驚醒的人,隱約揣測出未來的國運卻無能為力,擔憂個人的出路卻束手無策,只能固守書齋、充塞視聽,在逃避迷惘中隨著整個社會僵化、沉淪。大廈將傾,在無法逆轉的頹勢面前,個人的命運只能隨世沉浮,卷入歷史的洪流,因此一種消極的情緒普遍籠罩在清代中后期的文人著述中。這種情緒不同于清代前期的抒憤寫心,不同于晚清民國的怒吼呼號,是一種隱晦幽深卻無法排遣的苦悶惆悵。這一時期的文人作品退守書齋,只談風月,在消極避世的表象中凝練出關于自然、社會、人生的虛無哲學。人生若夢,何處尋歡?歡樂也是短暫的緣分,而緣分也是宿命的安排,人不過是命運的棋子,紅塵輪轉只為了卻因果;因此人間的才子佳人均是天上仙侶,降生在當今塵世歷劫。這套下凡歷劫的解釋成為文人才媛自我安慰的途徑,是他們生逢末世、遭遇亂離的心靈慰藉。

《三聲淚》雜劇正是清代中后期文人感傷虛無心理的典型證明,作者借男女之情感慨因果宿命,以表達怨婉感傷的情緒,在婉約儂麗的曲詞中流露出命運難違的無奈嘆息以及人生如夢的哲理思索。此外,寫法上虛實相生,情節刻意留白,平添了全劇的玄幻氣氛和荒誕意蘊。

首先,劇本想象荒幻,具有宿命意味。劇中點明袁、江二人為神仙轉世,他們的蘭因絮果都是仙界因緣;坤靈扇本事也涉神仙荒幻,《菱鏡倩影》一折中青巾道士開場敘述朱起、寵寵舊事及仙界趣聞,再度加深了玄異色彩。誠然,明清戲曲中荒誕手法的運用比較常見,如《牡丹亭》之情生情死、《倩女離魂》之魂魄分身,都是通過荒幻的想象表現愛情、實現團圓的結局,但是《三聲淚》之荒幻不是情果、而是情因,是神仙身份決定了男女主人公的命運,預示了結局。這種預敘的手法與《紅樓夢》如出一轍,劇中人物難逃宿命,他們的愛情是前定因緣。袁大舍千里尋江總不是出于愛情而是為了了結前緣,二人最后的分手也是命運的安排。因此,這種荒誕并非為了歌頌愛情,而是表現人生宿命。這種下凡歷劫、宿命轉世的構思框架以《紅樓夢》為代表,成為明清小說、戲曲作品中表現愛情悲劇的常用模式。清代中后期的文人戲更是奉為圭臬,無論愛情、家國、教化題材,均能將主人公的身世及遭遇解釋為前生今世、宿命輪回。這種風尚形成了清代中后期敘事文學作品的共同特征,一方面與時代背景相映襯,隱喻了王朝末世、出路渺茫的現實,流露出彷徨感傷的無奈情緒;另一方面也造成千篇一律、構思僵化的弊端。

其次,“劇中人寫本劇”,造成現實與虛構的錯位美。與西方古典寫作強調擬真的審美態度不同,中國古典戲曲和小說作品中經常出現作者的身影。如章回小說、話本小說文末作者以敘述者、評講者的身份出現,將讀者從虛構的故事拉回到現實中來,使受眾在現實與虛構的轉換間得到“人生如戲,戲如人生”的審美體驗。但在傳統寫作中,作者的介入多以旁觀、評點的視角出現,并不參與情節的發展。直到廖燕《柴舟雜劇》開始,作者才粉末登場,成為劇中的主人公。這種自我登場的形式改變了以往作者代人立言、自喻等隔靴搔癢的情緒抒發,發展至清中期,徐爔的《寫心雜劇》成為這類戲曲的代表。但《三聲淚》又進一步將作者虛化,讓劇中的人物成為該劇的“作者”,以劇中人寫本劇,形成現實與虛構間的錯位。《青樽剩文》中,生旦相逢,二人感慨相思之情,生扮醉白山人將這段因緣譜曲傳世,寫成《三聲淚》劇本:

[旦上]君稱詩里史,妾是意中人。公子,你盡日婆娑仙繭園中,調聲訂譜,可填甚么詞曲來?[生]喏,意中人。《三聲淚》。……[旦背介,點頭介][轉介]更有何說,可能一聽新聲否?[生]請教。

劇末,醉白山人的兩位友人上場,品讀劇本,贊嘆一番。作者通過上述形式將男主人公設定為劇本的作者,劇中人物在舞臺上創作了自己所表演的劇本,這種臺上臺下、幕前幕后的重疊造成了現實與虛構之間的錯位美;劇中人寫劇的設定也使劇本表達出的情緒更加強烈真實。

最后,刻意淡化情節,通過留白制造想象空間。清代文人戲的案頭化和短劇化在形式上通常表現為簡單的情節、精簡的角色和典雅的曲詞。《三聲淚》雜劇完全符合文人戲的形式特點,劇中出場角色共有8名,除生、旦、末三位以外,其余均為龍套角色;全劇以詩入曲,唱詞典雅婉轉,表現了江總之詩才,也是作者雅趣、炫才的一種體現。該劇在情節處理上更是刻意淡化,制造大量留白空間,這種手法在《菱鏡倩影》一折中表現得尤為明顯。上半折敘述青巾道人贈予醉白山人坤靈扇,而贈扇的過程并沒有在場上展現,僅在青巾道人的開場白中點過即止。這種精簡使情節更加緊湊、主次鮮明,類似于電影中的蒙太奇效果。下半折中作者又刻意淡化了袁、江重逢歡會的重要場景,換以袁大舍的大段心理獨白構成全部內容。二人相見之狀全憑大舍相思之語忖度,既能引發讀者之想象,又能淡化生、旦的兒女私情,突出以詩相知、以詩了緣的重點。正如尾批所述:

此折有二得意筆:不敘出場,一;借敘正文,二。低手為之,定是投生云云,定是二人見面許多惡狀,博士買驢,徒費惡札耳。

作者安排青巾道人與袁大舍接續上場,其間醉白山人得扇、二人歡會的情節直接跳過,沒有場面的鋪排、語言動作的摹寫,留下充分的想象空間,如同水墨畫里的留白,手法高妙,意蘊悠遠,耐人尋味。當然在場上演出時,這種處理手法可能不利于劇情的展現,顯得突兀和斷裂,這也是文人戲或案頭戲的弊病所在。

綜上所述,《三聲淚》雜劇充分展示了清代中后期文人戲的典型風貌,對學界品鑒、研究清代戲曲,體悟清代文人思想情志都具有借鑒意義。同時,作為首見于世的孤本,《三聲淚》稿本自身的文獻價值不言而喻,其中隱藏的歷史、文化之謎還有待于研究者的共同考證和探索。

[1] 郭 璞.爾雅[M].杭州:浙江古籍出版社,2011:37-38.

[2] 司馬遷.史記:第四冊[M].北京:中華書局,1959:1266.

[3] 詞源修訂組.詞源:第二冊[M].修訂本.北京:商務印書館,1980:989.

[4] 浙江省書畫志編纂委員會.浙江省書畫志[M].北京:方志出版社,2004:101.

[5] 浙江省人物志編纂委員會.浙江省人物志[M].杭州:浙江人民出版社,2005:237.

[6] 楊廷福,楊同甫.清人室名別稱字號索引:下冊[M].增補本.上海:上海古籍出版社,2001.

[7] 全州縣志編纂委員會.全州縣志·第二十五卷·附錄[M].廣西地情網《縣級志書》,http://www.gxdqw.com/bin/mse.exe?K=c&A=45&rec=557&run=13

[8] 童 寯.江南園林志[M].北京:中國建筑工業出版社,1984.

[9] 李延壽.南史:第二冊[M].北京:中華書局,1975:348.

[10] 陶 谷.清異錄[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[11] 袁 枚.小倉山房詩文集:第一冊[M].上海:上海古籍出版社,1988:549.

[15] 楊恩壽.續詞余叢話[M]//中國戲曲研究院.中國古典戲曲論著集成:第九冊.北京:中國戲劇出版社,1959:319.

(責任編輯:倪向陽)

Research ofSanshengLei, the Unique Copy from the Qing Dynasty

YUAN Rui

(School of Liberal Arts, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

The unique copy namedSanshengLeifrom the Qing Dynasty has been found occasionally. Any other copy could be found neither in the catalogs at large and medium libraries, nor in ancient literatures. It tells a love story of fatalism which happened between Yuan Dashe, a female court offers in Chen Dynasty and Jiang Zong, a prime minister. It has beautiful rhetoric and novel format. As being lack of other material, it still need more research to conclude the accurate time of this work. The work was designed by fatalism and fantasy, so it presents absurd and sad mood which meet the characteristics of scholar drama written in the mid-late Qing Dynasty.

SanshengLei; unique copy; scholar drama in the Qing Dynasty; fatalism

2016-11-24

國家社會科學基金重大項目(11&ZD107)

袁 睿(1988— ),女,黑龍江伊春人,中國人民大學文學院博士研究生,主要研究方向:元明清文學。

I207.37

A

2095-4476(2017)01-0016-07