中國(guó)航天邁入大火箭時(shí)代

鄒維榮 韓阜業(yè)

11月3日20時(shí)43分,當(dāng)長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭拔地而起,托舉被直徑5.2米“大腰圍”整流罩包裹的太空擺渡車一一遠(yuǎn)征二號(hào)上面級(jí)成功進(jìn)入預(yù)定軌道時(shí),中國(guó)航天迎來一個(gè)嶄新的時(shí)代:大火箭時(shí)代。

此時(shí)此刻,中國(guó)工程院院士龍樂豪的臉上洋溢著由衷自豪。“這一刻,我等了30年,長(zhǎng)征五號(hào)沒有辜負(fù)我的期待。”他說,“作為長(zhǎng)征火箭家族中新一代典型代表,它既是跨越性的,也是奠基性的。”

20世紀(jì)80年代末,隨著人類探索宇宙的不斷深入,世界主要航天強(qiáng)國(guó)紛紛推出了新一代大型運(yùn)載火箭,比如美國(guó)的德爾塔4和宇宙神5、歐洲的阿里安5,這些火箭多采用了5米左右大直徑,少級(jí)數(shù),運(yùn)載能力全面超越我國(guó)的現(xiàn)役火箭。

“當(dāng)時(shí)的載人航天工程尚處在論證階段,按我國(guó)當(dāng)時(shí)火箭的運(yùn)載能力,無法滿足未來空間站建設(shè)的需求。”航天科技集團(tuán)一院長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭總指揮王玨說,國(guó)內(nèi)重大工程的發(fā)展需要成為中國(guó)研制大型運(yùn)載火箭的直接驅(qū)動(dòng)。

“各國(guó)發(fā)展新一代火箭的目的,一是通過清潔推進(jìn)劑的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)環(huán)保,二是提高運(yùn)載能力,提升進(jìn)入空間能力和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。”王玨說。

從2006年立項(xiàng)至今,長(zhǎng)征五號(hào)沖刺了10年。但是,從提出論證到如今,長(zhǎng)征五號(hào)整整走了30年,可謂30年磨一“箭”。

作為我國(guó)運(yùn)載火箭升級(jí)換代的里程碑工程,長(zhǎng)征五號(hào)首次飛行任務(wù)的成功實(shí)施,標(biāo)志著我國(guó)火箭運(yùn)載能力進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)之列,我國(guó)從此由航天大國(guó)邁向航天強(qiáng)國(guó)。

為什么長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭

被稱為“大火箭”?

“長(zhǎng)五,威武!”

這,幾乎是近距離接觸長(zhǎng)征五號(hào)時(shí)人們的共同感受。因此,“大火箭”之大,首先體現(xiàn)在外觀上。

有多威武?龍樂豪院士研究了一輩子火箭,在天津長(zhǎng)征火箭制造公司總裝車間,當(dāng)他第一次看到長(zhǎng)征五號(hào)巨大的身軀時(shí),依然被深深震撼了。

長(zhǎng)征五號(hào)是名副其實(shí)的“膀大腰圓”——總長(zhǎng)近57米,站起來有20層樓那么高;總重近900噸,幾乎是長(zhǎng)征二號(hào)F和長(zhǎng)征三號(hào)B兩款火箭的重量之和:直徑5米,如此“大腰圍”無法通過部分鐵路隧道,所以只能通過海運(yùn)。

體型大,“胃口”也大。長(zhǎng)征五號(hào)為兩級(jí)半液體火箭,可以加載近800噸推進(jìn)劑,長(zhǎng)征二號(hào)F和長(zhǎng)征三號(hào)B兩枚火箭的推進(jìn)劑加起來,才能“喂飽”一枚長(zhǎng)征五號(hào)。與這兩位“前輩”比起來,長(zhǎng)征五號(hào)的推進(jìn)劑有著本質(zhì)區(qū)別。這個(gè)龐然大物90%以上的重量都是液氫液氧燃料,其中液氫的溫度達(dá)-253℃,液氧的溫度達(dá)-183℃,人送外號(hào)“冰箭”。

專家介紹,雖然火箭體內(nèi)90%以上都是這種深低溫燃料,但火箭并不冷,它的外表溫度可以一直保持在0℃以上,這是因?yàn)榛鸺馁A箱外都穿著一層“防寒服”。“防寒服”厚度雖然不到30毫米,卻是火箭保持“體溫”的利器,使火箭內(nèi)部的儀器、設(shè)備、電纜等都能正常工作。

體型大,“心臟”也大。經(jīng)過15年不懈攻關(guān),8臺(tái)全新研制的120噸液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)被裝配在長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭的4個(gè)助推器上,4臺(tái)全新研制的氫氧發(fā)動(dòng)機(jī)在一級(jí)和二級(jí)火箭上各裝配了2臺(tái),起飛推力超過1000噸。

120噸液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)的威力到底有多大?專家打了個(gè)形象的比喻,120噸液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的最高壓強(qiáng)達(dá)500個(gè)大氣壓,相當(dāng)于把上海黃浦江的水抽到5000米高度的青藏高原。

體型大,“臉皮”卻薄。你能想到嗎?長(zhǎng)征五號(hào)的外殼最薄處竟然只有1毫米多,整流罩的蒙皮厚度僅有0.3毫米,真可謂薄如蟬翼。長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)員李操說:“火箭殼體薄了,火箭的重量就減輕了,就能加載更多燃料,運(yùn)送更多有效載荷。”

大塊頭有大力氣。長(zhǎng)征五號(hào)的起飛推力超過1000噸,近地軌道運(yùn)載能力達(dá)到25噸,遠(yuǎn)地軌道運(yùn)載能力達(dá)到14噸,是長(zhǎng)征二號(hào)F火箭運(yùn)載能力的近兩倍,堪稱長(zhǎng)征家族排名第一的飛天“大力士”。

為了發(fā)射這個(gè)“巨無霸”,科研人員為其量身定制了新“座駕”。此前,長(zhǎng)征二號(hào)F火箭的發(fā)射平臺(tái)重達(dá)800噸,但與長(zhǎng)征五號(hào)的發(fā)射平臺(tái)相比,只趕得上后者的一個(gè)零頭——新研制的大火箭活動(dòng)發(fā)射平臺(tái),總重量達(dá)到了1800多噸,是目前亞洲最大的火箭發(fā)射平臺(tái)。

突破240多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)

長(zhǎng)征火箭的直徑從2.25米到3.25米,再到現(xiàn)在的5米,不僅僅是簡(jiǎn)單的“腰圍”增加,而是巨大的技術(shù)跨越。

中國(guó)航天科技集團(tuán)公司一院長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭總設(shè)計(jì)師李東介紹:“不要小看這個(gè)箭體結(jié)構(gòu)從3.35米到5米的跨度,這是一個(gè)質(zhì)的飛躍,不是一個(gè)簡(jiǎn)單的放大。從設(shè)計(jì)的能力、仿真的手段、加工制造一直到地面各種試驗(yàn),都是一個(gè)飛躍。例如,箭體結(jié)構(gòu)制造,要加工制造5米的箭體結(jié)構(gòu),要從基礎(chǔ)的機(jī)械加工、貯箱的焊接、鉚接所有的工裝都是一個(gè)大的飛躍,有很多技術(shù)難題需要攻克。

這個(gè)“大力士”可謂集最新技術(shù)的“寵愛”于一身,如果要準(zhǔn)確描述它,“首次”“突破”將會(huì)是高頻詞。據(jù)統(tǒng)計(jì),長(zhǎng)征五號(hào)研制全程共突破了240多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),其中有12項(xiàng)是重大關(guān)鍵技術(shù)突破,實(shí)現(xiàn)了由內(nèi)而外的全面升級(jí)。在與世界現(xiàn)役火箭的對(duì)比中,欒恩杰院士表示:“長(zhǎng)征五號(hào)的整體性能和總體技術(shù),已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。”

“出生”數(shù)字化——長(zhǎng)征五號(hào)在研制過程中首次全面采用先進(jìn)的數(shù)字化設(shè)計(jì)手段,引進(jìn)三維數(shù)字化設(shè)計(jì)工具,構(gòu)建了我國(guó)運(yùn)載火箭研制歷史上第一個(gè)全三維數(shù)字火箭,開創(chuàng)了火箭型號(hào)數(shù)字化研制的先河。

作為運(yùn)載火箭的主承力構(gòu)件,長(zhǎng)征五號(hào)的鈦合金芯級(jí)捆綁支座竟然是3D打印出來的,不僅強(qiáng)度更高,加工速度更快,還比原來的高強(qiáng)鋼設(shè)計(jì)減重30%。長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭總設(shè)計(jì)師李東告訴記者,3D打印將為今后火箭的主承力部段輕量化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與制造,提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。

“心臟”系列化——長(zhǎng)征五號(hào)的研制,牽引出三型高性能新型火箭發(fā)動(dòng)機(jī),均采用無毒無污染的推進(jìn)技術(shù)。其中,120噸級(jí)液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)推力大、比沖高,已成為我國(guó)新一代運(yùn)載火箭各個(gè)不同構(gòu)型火箭共用的基礎(chǔ)動(dòng)力裝置:50噸級(jí)液氧液氫發(fā)動(dòng)機(jī),在國(guó)際同類發(fā)動(dòng)機(jī)中處于先進(jìn)水平:9噸級(jí)膨脹循環(huán)先進(jìn)上面級(jí)液氧液氫發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù),可以大大提高發(fā)動(dòng)機(jī)的自身可靠性,為我國(guó)首創(chuàng)。“三型發(fā)動(dòng)機(jī)的研制,使我國(guó)運(yùn)載推進(jìn)技術(shù)水平大幅提高。”欒恩杰說。

“座駕”一體化——首次亮相的大火箭活動(dòng)發(fā)射平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了10多項(xiàng)技術(shù)突破,它的最大亮點(diǎn)是將原來發(fā)射塔上的上百臺(tái)地面設(shè)備集成在現(xiàn)有發(fā)射平臺(tái)上,實(shí)現(xiàn)了機(jī)、電、液、氣等眾多系統(tǒng)的一體化,使火箭在發(fā)射塔的準(zhǔn)備流程成倍縮短。科研人員還開發(fā)出了“十二點(diǎn)調(diào)平技術(shù)”,只需操作按鈕,就能使大火箭實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)平,讓火箭“坐”得又直又穩(wěn)。

長(zhǎng)征五號(hào)不僅“坐”得更穩(wěn),“腦袋”也更“靈光”。以往火箭頭部的整流罩都是金屬鋁結(jié)構(gòu),衛(wèi)星裝在里面無法與外界通訊。為了保持衛(wèi)星與地面的通訊暢通,必須在整流罩上開個(gè)口,用其他透波材料打個(gè)補(bǔ)丁,就像“開天窗”一樣。“因?yàn)槊看窝b載的衛(wèi)星不同,‘天窗的位置每次都不一樣,因此整流罩不具備通用性。”長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師戴政介紹說,長(zhǎng)征五號(hào)的整流罩首次采用了全透波結(jié)構(gòu),就像給衛(wèi)星信號(hào)開了個(gè)“全景天窗”,通用性極強(qiáng),將使后續(xù)火箭整流罩的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)效率得到大幅提高。

遠(yuǎn)望號(hào)天津港起航:

運(yùn)輸總重量超千噸

為了新一代運(yùn)載火箭的研制生產(chǎn)及總裝,2008年11月,天津航天長(zhǎng)征火箭制造有限公司在天津開發(fā)區(qū)西區(qū)啟建,一座大型的新航天城開始在這里生根。公司總經(jīng)理陶剛說,當(dāng)初選擇在天津?yàn)I海新區(qū),一個(gè)主要原因是:“新一代火箭個(gè)頭更大了!”

陶剛說,以往他們是在火箭2.25米和3.35米這兩個(gè)系列的平臺(tái)上優(yōu)化和生產(chǎn),從2006年開始我們開始建設(shè)5米平臺(tái),這個(gè)對(duì)我們國(guó)家的工業(yè)基礎(chǔ)也是一個(gè)挑戰(zhàn)。考慮北京配套能力,包括現(xiàn)役火箭的繼承性,因?yàn)楝F(xiàn)役火箭3.35米直徑的可以通過鐵路運(yùn)輸,大火箭5米直徑的,鐵路運(yùn)輸滿足不了,只能通過空運(yùn)和海運(yùn)。

大火箭基地占地面積3000畝,由火箭研制生產(chǎn)區(qū)、航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)區(qū)和輔助配套區(qū)三部分組成,是集火箭零部件生產(chǎn)、部組件裝配、總裝測(cè)試與試驗(yàn)為一體的代表國(guó)際先進(jìn)水平的新航天城。長(zhǎng)征七號(hào)、五號(hào)運(yùn)載火箭所有的組裝箭體結(jié)構(gòu)制造及火箭總裝、總成等都在這里完成。

2016年8月26日上午,裝載著長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭的遠(yuǎn)望號(hào)火箭運(yùn)輸船隊(duì),從天津港解纜前往海南文昌,這也標(biāo)志著長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭首飛任務(wù)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。據(jù)中國(guó)衛(wèi)星海上測(cè)控部副主任陳進(jìn)朝介紹,在長(zhǎng)征五號(hào)首飛任務(wù)中,海上運(yùn)輸是一個(gè)重要環(huán)節(jié),復(fù)雜的氣象、海況對(duì)火箭海上運(yùn)輸可靠性、安全性提出了更高要求,安全順利完成這次運(yùn)輸任務(wù)將標(biāo)志著我國(guó)的火箭海上運(yùn)輸能力趨于成熟。

記者在8月18日總裝廠房吊裝現(xiàn)場(chǎng)看到,裝有長(zhǎng)征五號(hào)火箭產(chǎn)品、運(yùn)輸保障和電氣測(cè)量設(shè)備的集裝箱數(shù)量達(dá)到40件,總重量超過1000噸,約為兩個(gè)月前實(shí)現(xiàn)首飛的長(zhǎng)征七號(hào)火箭的兩倍。考慮到單船難以滿足海上運(yùn)輸要求,中國(guó)衛(wèi)星海上測(cè)控部首次啟用遠(yuǎn)望21號(hào)和22號(hào)兩艘火箭運(yùn)輸船同時(shí)執(zhí)行火箭吊裝和海上運(yùn)輸任務(wù)。

遠(yuǎn)望號(hào)火箭運(yùn)輸船是我國(guó)首型專用火箭運(yùn)輸船,2012年4月1日在江南造船廠開工建造,2013年5月6日交付中國(guó)衛(wèi)星海上測(cè)控部。船長(zhǎng)130米,型寬19米,高37.2米,滿載排水量9080噸,抗風(fēng)能力可達(dá)12級(jí)以上。據(jù)遠(yuǎn)望號(hào)火箭運(yùn)輸船編隊(duì)指揮曹志宜介紹,非標(biāo)準(zhǔn)集裝箱主要裝載長(zhǎng)征五號(hào)火箭產(chǎn)品,箱體尺寸大小各不相同。最大的裝有火箭一級(jí)箭體的集裝箱長(zhǎng)度達(dá)到30余米,約為國(guó)際20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的6倍。吊裝時(shí),在調(diào)壓載系統(tǒng)的配合下,兩臺(tái)船載120噸起重機(jī)雙臂聯(lián)吊,確保了整個(gè)吊裝任務(wù)精密實(shí)施、精準(zhǔn)無誤。

伴隨著每天的日出,遠(yuǎn)望號(hào)火箭運(yùn)輸船上都會(huì)進(jìn)行簡(jiǎn)單而莊重的升國(guó)旗儀式,鮮紅的國(guó)旗隨著海風(fēng)飄揚(yáng),這是新的一天的開始。

長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭內(nèi)部的元器件對(duì)于溫濕度有著極高的要求,運(yùn)輸船貨艙環(huán)境保障系統(tǒng)能夠?qū)⑿迈r空氣經(jīng)過過濾冷卻之后源源不斷地送進(jìn)貨艙內(nèi)部,讓長(zhǎng)征五號(hào)保持著涼爽干燥的狀態(tài)。航天科技集團(tuán)一院天津火箭公司總裝車間副主任黃小春要做的就是每天為火箭做“體檢”。

“這次護(hù)送長(zhǎng)五,就好比要護(hù)送我們的孩子去考場(chǎng),只有把這些工作做實(shí)了做細(xì)了,才能確保把我們的孩子安安全全地、順順利利地送達(dá)海南,迎接它的最后一次大考。”黃小春說。

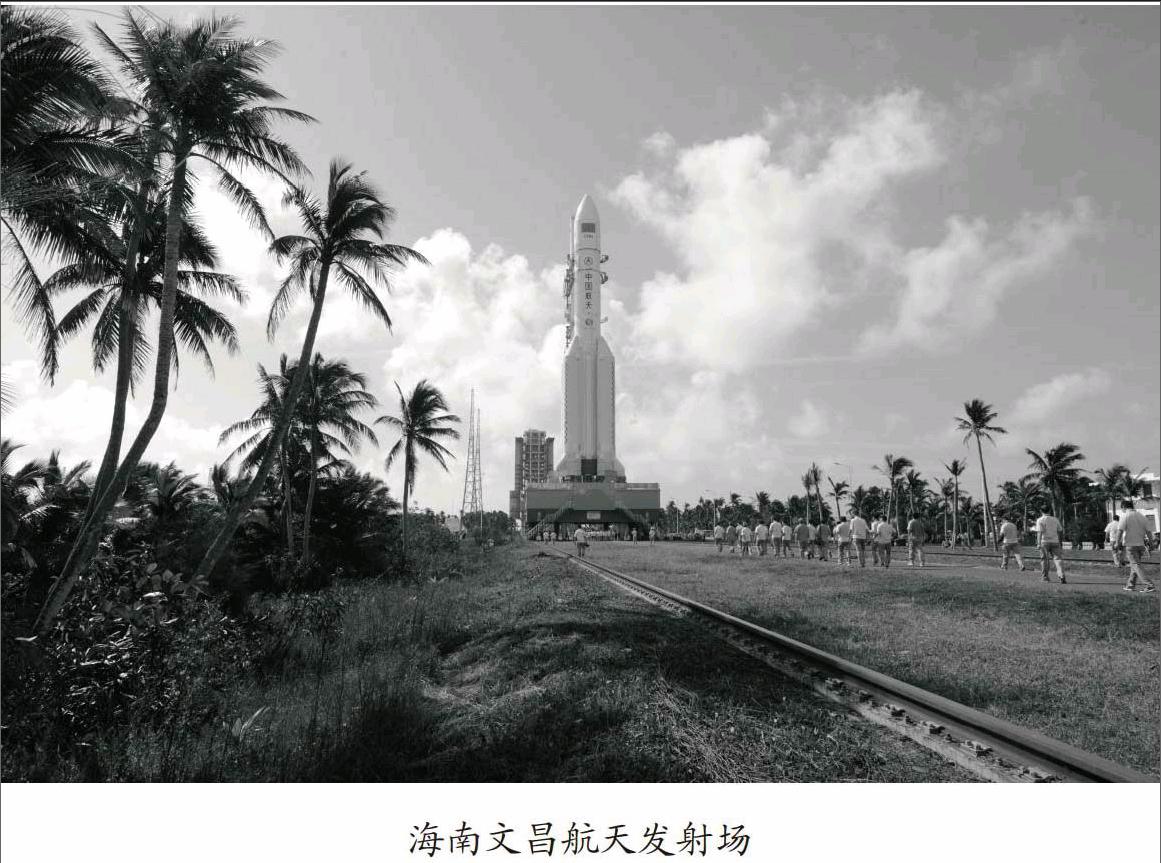

冰箭登陸!抵達(dá)中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng)

2016年9月1日,由中國(guó)衛(wèi)星海上測(cè)控部所屬遠(yuǎn)望21號(hào)、22號(hào)船組成的火箭運(yùn)輸船隊(duì)經(jīng)過6晝夜航行,途經(jīng)渤海、黃海、東海、臺(tái)灣海峽、南海等海域,按照原定計(jì)劃安全抵達(dá)海南文昌清瀾港碼頭。

隨后,長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭由中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng)通過公路運(yùn)輸方式將火箭分段運(yùn)送至發(fā)射場(chǎng)區(qū)。

中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng),是為適應(yīng)我國(guó)航天事業(yè)可持續(xù)發(fā)展,滿足新型運(yùn)載火箭和未來航天器發(fā)射任務(wù)需求,經(jīng)國(guó)務(wù)院、中央軍委批準(zhǔn)立項(xiàng),2009年9月開工建設(shè)的我國(guó)新一代航天發(fā)射場(chǎng),由測(cè)試發(fā)射、測(cè)量控制、通信、氣象、技術(shù)勤務(wù)保障等五大系統(tǒng)組成,主要承擔(dān)地球同步軌道衛(wèi)星、大質(zhì)量極軌衛(wèi)星、大噸位空間站、貨運(yùn)飛船、深空探測(cè)器等發(fā)射任務(wù)。

與酒泉、太原、西昌等內(nèi)陸發(fā)射場(chǎng)相比,中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng)具有更加靠近赤道、三面臨海、射向范圍寬等突出優(yōu)勢(shì)。這是我國(guó)自主設(shè)計(jì)建設(shè)的第一座綠色生態(tài)環(huán)保、完全對(duì)外開放的現(xiàn)代化新型航天發(fā)射場(chǎng),將開啟我國(guó)發(fā)射大推力運(yùn)載火箭的新征程。

長(zhǎng)征五號(hào)火箭尚未抵達(dá)發(fā)射場(chǎng),但負(fù)責(zé)進(jìn)行火箭吊裝操作的工作人員已經(jīng)展開了最后的訓(xùn)練。中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng)吊裝操作手張偉似乎和同事們相隔在兩個(gè)不同的世界,在這里,他根本無法看到吊裝的情況,卻要憑吊裝指揮的口令,讓吊鉤做出精準(zhǔn)的動(dòng)作。

就在幾年前,張偉從內(nèi)陸的航天測(cè)量站申請(qǐng)來到文昌,因?yàn)楦闪耸畮啄旰教熳约哼B火箭都沒見過。他并沒有想過,自己第一次要面對(duì)的就是這樣一枚火箭。

張偉說:“第一感覺就是跟想象當(dāng)中差距太大了,特別大。”

尺寸國(guó)內(nèi)最大,技術(shù)難度史無前例,任務(wù)流程重新摸索階段,參試人員也在逐步磨合。參與長(zhǎng)征五號(hào)研制和測(cè)試的航天人,很多都和張偉一樣,第一次工作,就面對(duì)的是長(zhǎng)征五號(hào)這樣一個(gè)全新的型號(hào)。

37歲的航天科技集團(tuán)一院長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭主任設(shè)計(jì)師何魏緊盯著火箭部件的吊裝,從開始工作到現(xiàn)在,他一直跟隨著長(zhǎng)五項(xiàng)目。在現(xiàn)場(chǎng)摸爬滾打,甚至坐在地上跟大家一起看圖紙,讓大家很難猜到他是一位長(zhǎng)征五號(hào)的主任設(shè)計(jì)師。

“小時(shí)候就喜歡航天,博士畢業(yè)后我就在車間里干,后來加入到了‘長(zhǎng)五的隊(duì)伍里。長(zhǎng)五是先吊助推器,然后要把芯級(jí)掛到助推器上。芯級(jí)重,它就會(huì)把整體拉向重的一邊,就會(huì)傾斜。”何魏說。

這樣的傾斜其實(shí)肉眼都難以察覺,何魏不得不停下手中的工作,去和各個(gè)部門的專家一起連夜討論,給已經(jīng)發(fā)生歪斜的火箭想一個(gè)萬全之策。一整夜的探討,一整夜的等待,當(dāng)太陽(yáng)升起的時(shí)候,這個(gè)難題終于被完美地解決了。

“我覺得這個(gè)團(tuán)隊(duì)最大的特點(diǎn)就是敬業(yè),只要是我們的型號(hào)工作有困難或者有問題,大家不會(huì)談任何條件,然后來推托或者來推卸。問題越大,沖上來的人越多,而且都是自發(fā)和自主的。”何魏說。

轉(zhuǎn)場(chǎng):大火箭風(fēng)光“出閣”

2016年10月28日上午,歷經(jīng)10年研制,經(jīng)過精心打扮的大火箭風(fēng)光“出閣”。

隨著技術(shù)陣地廠房大門開啟,長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭首飛箭第一次展現(xiàn)在世人面前,通體白色的長(zhǎng)五火箭威武地站在活動(dòng)發(fā)射平臺(tái)上,“額頭”上的五星紅旗和“胸前”的“中國(guó)航天”四個(gè)大字分外醒目。

與現(xiàn)役火箭相比,長(zhǎng)五火箭“腰身”更粗,達(dá)5米,所以很多人都稱它為“胖五”。其實(shí)長(zhǎng)五火箭不僅胖,還很壯,轉(zhuǎn)場(chǎng)可抵八到九級(jí)風(fēng),而且攔腰不用任何防風(fēng)減載裝置。

長(zhǎng)五火箭總體主任設(shè)計(jì)師何巍說,長(zhǎng)五火箭不僅生來粗壯,轉(zhuǎn)場(chǎng)時(shí),它與現(xiàn)役火箭還有著很大的不同。其他火箭是“挑擔(dān)子”,長(zhǎng)五火箭是“抬轎子”,這樣可以“走”得更穩(wěn)。

為什么這么說呢?據(jù)介紹,火箭垂直轉(zhuǎn)場(chǎng)中,現(xiàn)役火箭芯一級(jí)的“腳下”共有4個(gè)支撐臂,讓火箭穩(wěn)穩(wěn)地“站”在“座駕”上。火箭助推器則是被芯一級(jí)“挑”著“走”,所以叫“挑擔(dān)子”。

何巍說,長(zhǎng)五火箭轉(zhuǎn)場(chǎng)時(shí),有12個(gè)支撐臂,但它們是被平均分布在4個(gè)助推器的“腳下”,因此是4個(gè)助推器“抬”著芯一級(jí)走,是不是像極了“抬轎子”?

“挑擔(dān)子”變“抬轎子”,長(zhǎng)五火箭轉(zhuǎn)場(chǎng)四平八穩(wěn)、堅(jiān)如磐石。

因?yàn)榱獯蟆K頭大,長(zhǎng)五火箭又被稱為“大火箭”,還沒“出生”時(shí),它就已享譽(yù)國(guó)內(nèi)外。轉(zhuǎn)運(yùn)這天,這個(gè)國(guó)際“大咖”一登場(chǎng),更是滿滿的“霸氣”。

走近長(zhǎng)五火箭,它絕對(duì)是個(gè)龐然大物,不僅“腰身”粗,而且個(gè)頭大,長(zhǎng)約57米,相當(dāng)于20層樓高,“凈重”就有近百噸。雖然在長(zhǎng)征火箭家族排行“老五”,卻生來就是一副“王者風(fēng)范”。

從技術(shù)區(qū)到發(fā)射區(qū),長(zhǎng)五火箭要直行2.8公里。轉(zhuǎn)場(chǎng)中,它還有一個(gè)為其量身打造的“座駕”活動(dòng)發(fā)射平臺(tái)。要知道,這個(gè)平臺(tái)足足有半個(gè)足球場(chǎng)大,相當(dāng)“拉風(fēng)”。

一路上,活動(dòng)發(fā)射平臺(tái)不僅要載著長(zhǎng)五火箭出行,還要為火箭供氣、供電。這樣一來,火箭轉(zhuǎn)場(chǎng)中就可保持箭地連接不變,減少發(fā)射區(qū)的工作,縮短發(fā)射流程。

細(xì)心的人可能會(huì)發(fā)現(xiàn),呈現(xiàn)在眼前的“大火箭”是個(gè)“尖腦袋”,而且4個(gè)助推器也都是“斜頭錐”,就像孩子一樣依偎在芯一級(jí)的身旁。

“你不覺得,這樣看上去更帥嗎?”何巍說。

其實(shí),這樣的設(shè)計(jì)可不僅僅是為了帥氣。據(jù)介紹,“尖腦袋”和“斜頭錐”可以減小空氣阻力。這樣的話,長(zhǎng)五火箭飛起來會(huì)更省勁兒,從而提升運(yùn)載能力。

看來,長(zhǎng)五火箭在研制時(shí),設(shè)計(jì)師們是要將其打造成一個(gè)既有力量又有顏值的火箭“男神”。

長(zhǎng)五火箭起飛三大看點(diǎn)

十載寒暑鑄箭,今朝飛天夢(mèng)圓。2016年11月3日20時(shí)43分,我國(guó)最大推力新一代運(yùn)載火箭長(zhǎng)征五號(hào)在中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng)騰空而起,成功實(shí)現(xiàn)首飛。現(xiàn)場(chǎng)專家為記者解讀了長(zhǎng)五火箭起飛的三大看點(diǎn)。

“臍帶”零秒脫落。胎兒在出生前,都靠臍帶來輸送營(yíng)養(yǎng),出生之后便剪掉臍帶。每一枚運(yùn)載火箭,也都有自己的“臍帶”,它源源不斷地為火箭輸送燃料、供應(yīng)氣體、調(diào)節(jié)火箭的“體溫”,是火箭的“生命運(yùn)輸線”。

長(zhǎng)五火箭總體主任設(shè)計(jì)師何巍介紹,現(xiàn)役火箭的“臍帶”,多是在起飛前約幾分鐘脫落,而長(zhǎng)五火箭是零秒脫落,最后脫落的是3個(gè)液氫連接器。

何巍說,“臍帶”脫落后,火箭發(fā)射就真正進(jìn)入了不可逆的狀態(tài),要盡快發(fā)射出去。采用“臍帶”零秒脫落,可以提升火箭安全性,只要不點(diǎn)火,都可以終止發(fā)射。

點(diǎn)火9秒后見火焰。長(zhǎng)五火箭點(diǎn)火口令發(fā)出后,并沒有即刻見到大團(tuán)的火焰,而是有9秒的延遲。這又是為何呢?

何巍說,長(zhǎng)五火箭芯級(jí)采用的是液氫、液氧燃料,發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火前會(huì)有氫排出,為了避免氫的爆燃,需要用小火箭將主發(fā)動(dòng)機(jī)排出的熱氫燒掉。

據(jù)介紹,點(diǎn)火口令發(fā)出時(shí),芯級(jí)噴管附近會(huì)有一些類似煙花般的零星尾焰,隨后尾段附近將會(huì)見到大團(tuán)火焰。

何巍說,其實(shí),這時(shí)長(zhǎng)五火箭的發(fā)動(dòng)機(jī)并沒有真正點(diǎn)著,燃燒的是發(fā)動(dòng)機(jī)排出的氫氣。觀眾真正看到的主發(fā)動(dòng)機(jī)火焰,目睹“大火箭”騰空而起,是在點(diǎn)火口令發(fā)出約8至9秒時(shí)。

一半是水,一半是火焰。據(jù)長(zhǎng)五火箭發(fā)射平臺(tái)副主任設(shè)計(jì)師吳夢(mèng)強(qiáng)介紹,長(zhǎng)五火箭從起飛第5秒到第15秒,發(fā)射塔架旁的噴水裝置要噴200噸水。因此,長(zhǎng)五火箭起飛時(shí),一半是水,一半是火焰。

“噴水的功效可謂一舉兩得:一來為火箭發(fā)射平臺(tái)降溫,二來降低噪聲,保護(hù)箭上儀器設(shè)備。”吳夢(mèng)強(qiáng)介紹,火箭點(diǎn)火起飛時(shí),箭體尾部噴出的火焰瞬間達(dá)2000多度,“直擊”火箭發(fā)射平臺(tái),噴水可以讓平臺(tái)快速降溫。

于是,長(zhǎng)五火箭點(diǎn)火升空的時(shí)刻,噴出的水瞬間被氣化,猶如仙境一般。

鎮(zhèn)定排障:

尖峰時(shí)刻,驚心動(dòng)魄3小時(shí)

雖然最終結(jié)果圓滿,但這次長(zhǎng)五火箭首飛任務(wù)的過程卻經(jīng)歷了多次波折,甚至一度面臨發(fā)射取消的風(fēng)險(xiǎn)。航天人再一次,用堅(jiān)持迎來了長(zhǎng)征五號(hào)的首戰(zhàn)勝利。

距離預(yù)定發(fā)射窗口還有12個(gè)小時(shí),長(zhǎng)征五號(hào)已經(jīng)開始了燃料的加注工作。作為目前我國(guó)推力最大、能力最強(qiáng)、系統(tǒng)最復(fù)雜的火箭,長(zhǎng)征五號(hào)的加注系統(tǒng)也堪稱國(guó)內(nèi)之最。

中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng)裝備保障總體張震說:“我們的液氫有1200立方,這么大的氫量在國(guó)內(nèi)都屬于首次。”

1200立方的液氫數(shù)量,相當(dāng)于一個(gè)短型標(biāo)準(zhǔn)游泳池用水量。

負(fù)責(zé)地面設(shè)備的張震早早地來到加注現(xiàn)場(chǎng),因?yàn)樗钪裉斓娜蝿?wù)有多難。液氫危險(xiǎn)性很高,一旦泄漏,一根針掉到地上的能量就足以引發(fā)爆炸。

今天,張震要和最后一批工作人員在臨射前半個(gè)小時(shí)撤離。面對(duì)危險(xiǎn),他靠著十三年從事航天工作的經(jīng)驗(yàn),和一份責(zé)任心堅(jiān)持。

“畢竟執(zhí)行了這么多次發(fā)射任務(wù),我從一個(gè)無知少年成長(zhǎng)為一個(gè)航天裝備人,我對(duì)它有感情。我想著有這么多兄弟在現(xiàn)場(chǎng),所以我選擇留到最后,和大家一起撤離。”張震說。

已經(jīng)加注燃料的長(zhǎng)征五號(hào)火箭從張開的塔架中顯露出來,這是即將啟程的信號(hào)。但這時(shí),張震和所有的現(xiàn)場(chǎng)工作人員得到了一個(gè)略顯突然的消息。由于液氧排空管道出現(xiàn)問題,任務(wù)指揮部決定,發(fā)射時(shí)間推遲一個(gè)小時(shí)。

推遲發(fā)射的指令來自距離發(fā)射塔架3.5公里的指控中心。這里的各種數(shù)據(jù)鏈把它和長(zhǎng)五緊密相連,通過這些數(shù)據(jù),工作人員可以檢測(cè)火箭的健康狀況。

從數(shù)據(jù)來看,剛才的管路故障只能算是打了個(gè)噴嚏,接下來出現(xiàn)的問題,才讓所有工作人員的心提到嗓子眼。給“長(zhǎng)五”提供核心動(dòng)力的低溫發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行預(yù)先冷卻時(shí),溫度遲遲無法降到起飛要求的標(biāo)準(zhǔn),火箭“發(fā)燒”了。

長(zhǎng)征五號(hào)任務(wù)發(fā)射場(chǎng)區(qū)指揮部副指揮長(zhǎng)易自謙說:“再按這個(gè)流程,試兩次。抓緊。要試兩次之后再不行,那這個(gè)方法就不行了。”

時(shí)間一分一秒地流逝,長(zhǎng)征五號(hào)發(fā)射窗口的后沿是3日晚上的8點(diǎn)40分,如果到那時(shí)還無法完成降溫,整個(gè)任務(wù)就面臨取消的危險(xiǎn)。

航天科技集團(tuán)一院原黨委書記梁小虹說:“降不下來溫度,就得推遲發(fā)射,那液氫就要卸出來。如果七點(diǎn)半溫度達(dá)到了,才能繼續(xù)往下走。”

這是中國(guó)的航天發(fā)射中已經(jīng)很難見到的景象,許多工作人員都是站著在測(cè)發(fā)大廳里工作。同時(shí),在門外,沒有崗位定位、無法進(jìn)入的工作人員也在等待著大廳里傳來的消息。

已經(jīng)是長(zhǎng)征系列火箭總師的火箭專家龍樂豪面對(duì)當(dāng)天的場(chǎng)面,并不感到陌生。中國(guó)長(zhǎng)征火箭每一次型號(hào)首飛,都不是一帆風(fēng)順的。

龍樂豪院士說:“好事多磨,這個(gè)是難免的,經(jīng)常有這樣的情況。”

晚上7點(diǎn)30分,火箭的燒終于退了下來。

長(zhǎng)征五號(hào)的首發(fā)射時(shí)間就定在了8點(diǎn)40分,整個(gè)發(fā)射任務(wù)繼續(xù)推進(jìn)。

停止口令下達(dá),中止任務(wù),重置倒計(jì)時(shí),一系列的事件,讓長(zhǎng)征五號(hào)的首飛時(shí)間再次推后了3分鐘。

就在進(jìn)入負(fù)一分鐘準(zhǔn)備時(shí),發(fā)射口令又再次停止。

一分鐘后,發(fā)射大廳再次響起01號(hào)指揮員下達(dá)的倒計(jì)數(shù)口令。

當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒的火焰把整個(gè)發(fā)射場(chǎng)都照亮的時(shí)候,總設(shè)計(jì)師李東的臉上終于露出了輕松的笑容。他相信,只要火箭離地,就一定能成功。

可能是之前的波折讓所有人都?jí)阂至颂茫L(zhǎng)征五號(hào)首飛的過程可能是中國(guó)所有火箭任務(wù)中贏得掌聲最多的一次。1821秒的飛行過程里,人們盡情地歡呼,為這一夜的不易,更為中國(guó)航天三十多年來鑄造這枚大火箭的艱辛。

航天科技集團(tuán)一院長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭副總設(shè)計(jì)師婁路亮說:“今天真的可以說是步步驚心,驚心動(dòng)魄。我參加這個(gè)項(xiàng)目13年,今天我只是在這里完成這個(gè)項(xiàng)目,實(shí)際上背后是幾代人的努力。”

長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭總設(shè)計(jì)師李東說:“對(duì)于我來講,這次成功的喜悅比任何一次任務(wù)都要大。過程太過曲折,一言難以盡數(shù)。這是中國(guó)從航天大國(guó)向航天強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的標(biāo)志,中國(guó)航天有了更大的舞臺(tái),我們可以搞空間站,搞月球探測(cè)、火星探測(cè)。”

蓄勢(shì)歷程:30年磨一“箭”

當(dāng)火箭托舉上面級(jí)進(jìn)入預(yù)定軌道的捷報(bào)傳來,龍樂豪院士抑制不住激動(dòng),眼中晶瑩閃爍。

世人皆知,從2006年立項(xiàng)至今,長(zhǎng)征五號(hào)沖刺了10年。許多人不知道的是,從提出論證到如今,長(zhǎng)征五號(hào)整整走了30年,可謂30年磨一“箭”。

20世紀(jì)80年代中期,時(shí)任長(zhǎng)征三號(hào)甲系列運(yùn)載火箭總設(shè)計(jì)師的龍樂豪,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)深入研究國(guó)際航空發(fā)展方向,結(jié)合我國(guó)當(dāng)時(shí)的技術(shù)基礎(chǔ),提出了發(fā)展大火箭的設(shè)想。從那時(shí)起,中國(guó)開啟了大火箭的漫漫征途。

第一個(gè)10年,在國(guó)家863計(jì)劃支持下,中國(guó)航天人開展了新一代運(yùn)載火箭的系列論證工作。

第二個(gè)10年,中國(guó)航天人開展新一代運(yùn)載火箭方案論證,并在液氧煤油和氫氧兩種大推力火箭發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究領(lǐng)域,取得重大突破。

第三個(gè)10年,長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭正式立項(xiàng),中國(guó)航天人攻破無數(shù)技術(shù)難關(guān),終于打造出了我國(guó)首枚大火箭……

此刻,帶著30年積蓄的勢(shì)能,長(zhǎng)征五號(hào)一飛沖天。回望30年征程,龍樂豪感慨萬千:這是千呼萬喚的30年,也是千錘百煉的30年!

長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭總設(shè)計(jì)師李東告訴記者,大火箭的全套硬件設(shè)計(jì),經(jīng)歷了“摸石頭過河”式的漫長(zhǎng)探索過程。

僅就火箭捆綁結(jié)構(gòu)而言,由于長(zhǎng)征五號(hào)火箭芯級(jí)推力每個(gè)捆綁點(diǎn)高達(dá)330噸,比以往的中型火箭增加了3倍多,這就意味著大火箭必須采取全新的設(shè)計(jì)。在沒有任何經(jīng)驗(yàn)可以借鑒的情況下,航天科技集團(tuán)一院的設(shè)計(jì)人員,進(jìn)行了上千次的結(jié)構(gòu)模型分析和優(yōu)化,歷時(shí)數(shù)年終于完成了“大推力捆綁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)”,實(shí)現(xiàn)了我國(guó)火箭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)史上的重大突破。

5米直徑大型箭體結(jié)構(gòu)為我國(guó)運(yùn)載火箭首次采用,是火箭實(shí)現(xiàn)運(yùn)載能力重大跨越的基礎(chǔ),無論是設(shè)計(jì)、制造還是試驗(yàn),難度都極大。據(jù)科研人員介紹,僅新型貯箱的焊縫就有近2公里長(zhǎng),是長(zhǎng)征二號(hào)和長(zhǎng)征三號(hào)兩種火箭的總和。這2公里的焊縫,可謂是長(zhǎng)征五號(hào)艱難攻關(guān)之旅的生動(dòng)寫照。

發(fā)動(dòng)機(jī)是火箭的心臟,也曾是擺在研制團(tuán)隊(duì)面前的一大難關(guān),高性能的低溫推進(jìn)劑發(fā)動(dòng)機(jī),給研制團(tuán)隊(duì)列出一道道“冰與火”的難題。

“很多人說,長(zhǎng)五首飛能不能成功,關(guān)鍵就看大推力氫氧發(fā)動(dòng)機(jī)的表現(xiàn)。”長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭型號(hào)副總師王維彬說,從事航天工作近三十年,這還是54歲的王維彬第一次參加發(fā)射任務(wù),這些年來,他只專注地干著一件事兒,那就是研制氫氧發(fā)動(dòng)機(jī)。

發(fā)動(dòng)機(jī)樣機(jī)研制出來后,發(fā)動(dòng)機(jī)試車的結(jié)果成為所有人的噩夢(mèng),4次發(fā)動(dòng)機(jī)試車失敗。

2012年,王維彬遭遇了職業(yè)生涯中最慘的一次失敗。發(fā)動(dòng)機(jī)在試驗(yàn)過程中突然起火爆炸,幾秒鐘功夫就把一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)燒毀。此時(shí)已是發(fā)動(dòng)機(jī)研制后期階段,目睹這樣的情形,讓團(tuán)隊(duì)很受打擊,許多人心情沉重。

經(jīng)過艱苦攻關(guān),研制團(tuán)隊(duì)終于摸清了發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)失敗的原因,制服了這只攔路虎。

一組數(shù)據(jù)見證了長(zhǎng)征五號(hào)誕生的艱難。據(jù)統(tǒng)計(jì),長(zhǎng)征五號(hào)總的研制項(xiàng)目達(dá)到800余項(xiàng),科研人員累計(jì)開展試驗(yàn)1289項(xiàng),各種地面試驗(yàn)總計(jì)超過2萬余次,生產(chǎn)各類單機(jī)1萬8千多臺(tái),僅電氣系統(tǒng)的元器件就有11萬個(gè),是長(zhǎng)征二號(hào)、長(zhǎng)征三號(hào)兩型火箭元器件總和的1.5倍。“長(zhǎng)征五號(hào)一個(gè)助推器所需要分析的動(dòng)力學(xué)特性參數(shù),幾乎是過去一枚火箭的工作量。”航天科技集團(tuán)某所試驗(yàn)主管王鵬輝說。

長(zhǎng)五奠基:未來更精彩

在我國(guó)運(yùn)載火箭升級(jí)換代中,長(zhǎng)征五號(hào)究竟扮演什么樣的角色?

“就像長(zhǎng)征二號(hào)是現(xiàn)役火箭系列的‘始祖,長(zhǎng)征五號(hào)將是我國(guó)新一代運(yùn)載火箭的‘始祖。”龍樂豪院士說,“這兩種型號(hào)都是劃時(shí)代的奠基之作。”

當(dāng)年,長(zhǎng)征二號(hào)研制成功后,中國(guó)航天人以這個(gè)型號(hào)為基礎(chǔ),開發(fā)了長(zhǎng)征二號(hào)系列、長(zhǎng)征三號(hào)系列和長(zhǎng)征四號(hào)系列運(yùn)載火箭。

如今,長(zhǎng)征五號(hào)接過“接力棒”,將擔(dān)負(fù)起引領(lǐng)我國(guó)無毒無污染新一代運(yùn)載火箭系列化型譜化的重任。此前,已經(jīng)成功完成首飛的長(zhǎng)征六號(hào)、長(zhǎng)征七號(hào)運(yùn)載火箭,均是由長(zhǎng)征五號(hào)研發(fā)技術(shù)延伸出來的“縮小版”型號(hào)。未來,科研人員還將根據(jù)長(zhǎng)征五號(hào)的技術(shù)基礎(chǔ),開發(fā)出新一代的長(zhǎng)征系列大火箭,包括未來載人登月用的重型火箭,都將以長(zhǎng)征五號(hào)為研發(fā)原型。

長(zhǎng)征二號(hào)為中國(guó)近半個(gè)世紀(jì)的航天成就奠定了基礎(chǔ)。龍樂豪院士預(yù)測(cè):“接下來半個(gè)世紀(jì)的深空探索時(shí)代,長(zhǎng)征家族也許就靠長(zhǎng)征五號(hào)來奠基了。”

大火箭,大夢(mèng)想,大推力。長(zhǎng)征五號(hào)研制成功,大幅提升了我國(guó)進(jìn)入太空的能力,是我國(guó)由航天大國(guó)向航天強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的重要支撐和顯著標(biāo)志。不久的將來,長(zhǎng)征五號(hào)將陸續(xù)運(yùn)載新型月球探測(cè)器、火星探測(cè)器進(jìn)入太空,中國(guó)空間站計(jì)劃也將在長(zhǎng)征五號(hào)的助推下成為現(xiàn)實(shí)。

作為中國(guó)大運(yùn)載時(shí)代的“開拓者”、深空探測(cè)的“主力軍”,長(zhǎng)征五號(hào)開啟的未來將會(huì)更加精彩。展望發(fā)展前景,欒恩杰院士充滿信心。他設(shè)想:有了大火箭,中國(guó)將來還可以建設(shè)太空望遠(yuǎn)鏡、太空發(fā)電站等設(shè)施。長(zhǎng)征五號(hào)執(zhí)行“一箭多星”式發(fā)射任務(wù)的能力更強(qiáng),未來構(gòu)建全球定位系統(tǒng)、全球通信系統(tǒng)等,所花費(fèi)的時(shí)間將大幅縮短。

翻開中國(guó)航天事業(yè)未來十幾年的規(guī)劃表,節(jié)奏更加緊張

2017年,“天舟一號(hào)”貨運(yùn)飛船升空:

2017年前后,嫦娥五號(hào)實(shí)現(xiàn)繞月返回飛行;

預(yù)計(jì)2018年,嫦娥四號(hào)將實(shí)現(xiàn)在月球背面落月探測(cè),如果成功,中國(guó)將成為到達(dá)月球背面的第一個(gè)國(guó)家:

2018年前后,發(fā)射空間站試驗(yàn)性核心艙;

而上述目標(biāo)有些由長(zhǎng)征五號(hào)直接執(zhí)行發(fā)射任務(wù),有些是在新一代運(yùn)載火箭的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn),整個(gè)計(jì)劃環(huán)環(huán)相扣。足以見得,長(zhǎng)征五號(hào)是中國(guó)航天未來一大批重大科技專項(xiàng)任務(wù)的基礎(chǔ)和前提。

長(zhǎng)征五號(hào),任重道遠(yuǎn)。欒恩杰院士將長(zhǎng)征五號(hào)的后續(xù)研發(fā)比作中國(guó)航天人的新“長(zhǎng)征”:“我們只是跨進(jìn)了大運(yùn)載時(shí)代的門檻,前面還有很長(zhǎng)的路要走。但中國(guó)航天人只要進(jìn)了門檻,就會(huì)一直往前走,永不言退!”

責(zé)任編輯/蘭寧遠(yuǎn)