我國“城市記憶”研究的文獻計量分析*

范慧婷 譚必勇

摘 要:本文運用文獻計量學方法,選取發(fā)表年度、期刊來源、學科分布、作者分布、關鍵詞頻等評價指標,對“中國知網(wǎng)”和“萬方數(shù)據(jù)庫”中國期刊全文數(shù)據(jù)庫及中國學位論文全文數(shù)據(jù)庫中有關“城市記憶”的研究文獻進行統(tǒng)計分析。研究發(fā)現(xiàn),我國城市記憶研究已經(jīng)初步進入成熟階段,建筑學和檔案學是城市記憶研究的主體力量,但研究成果質(zhì)量和深度還有待提升,研究力量存在明顯的區(qū)域差異和系統(tǒng)差異。

關鍵詞:城市記憶;城市記憶工程;文獻計量

1 引言

“城市記憶”是反映城市發(fā)展變化的生命印記,其物化載體是城市在形成、變遷和建設中具有保存價值的歷史記錄。我國“城市記憶工程”發(fā)端于1999年馮驥才發(fā)起的“搶救天津老街”歷史文化保護活動。2002年,青島市檔案部門率先提出城市記憶工程,隨后北京、上海、天津、重慶、武漢、廣州等城市也相繼推出城市記憶項目,并逐漸向地級市和區(qū)縣輻射開來,得到越來越多地區(qū)的關注響應。同時城市記憶工程也在理論研究中取得了豐富的階段性成果,本文從載文情況、作者情況和關鍵詞三方面分析我國城市記憶研究的總體狀況與特征。

2 數(shù)據(jù)來源與統(tǒng)計

本文以“中國知網(wǎng)”和“萬方數(shù)據(jù)庫”的中國期刊全文數(shù)據(jù)庫及中國學位論文全文數(shù)據(jù)庫為數(shù)據(jù)來源,從我國城市記憶工程的發(fā)端年1999年起至今為檢索時間段,于2016年11月15日以“關鍵詞”為檢索項,以“城市記憶”為檢索詞進行精確檢索。其中,中國知網(wǎng)檢出文獻1750篇,萬方數(shù)據(jù)庫檢出文獻262篇,經(jīng)過匯總去重共得到1826篇文獻。由于“城市記憶”這一主題蘊含較多文學、文化含義,因此在剔除重復發(fā)表、一稿多投、新聞報道、通知公告、領導講話等無關文章后,本文進一步篩除了散文、隨筆、小說、詩歌、讀后感等文學類作品,最后得到1187篇學術論文作為研究對象,其中期刊論文1028篇,學位論文159篇。本文主要借助Excel和NoteExpress軟件作為數(shù)據(jù)分析處理工具,從文獻計量學角度,統(tǒng)計分析我國城市記憶建設和城市記憶工程研究的整體狀況。

3 載文情況分析

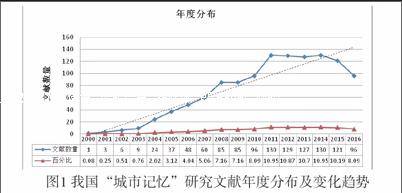

3.1 文獻年度趨勢分布。分析文獻發(fā)表時間,可以揭示某一主題在一定時期的研究進展情況及未來發(fā)展趨勢。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)研究城市記憶的文獻最早出現(xiàn)于2000年,文章從城市歷史文化遺產(chǎn)角度探討如何從文物古跡、歷史街區(qū)和歷史文化名城三個層面保存城市記憶[1]。而檔案學對城市記憶的最早論述是2003年潘積仁、徐繼亮《城市記憶工程:記錄城市形象和重大時刻》一文,該文以青島市城市記憶工程為例,歸納工程前期策劃和實施步驟,并總結青島城市記憶建設的經(jīng)驗進展[2]。

由圖1可知,2000-2016年我國城市記憶研究文獻數(shù)量整體呈上升趨勢,說明城市記憶的社會關注度逐步升高。其中2000-2003年文獻量小幅緩速增長;2004-2011年文獻增幅加大且增速快,并于2011年達到小高峰,這應當與2004-2011年間廣州、長沙、濟南、大連、上海、重慶等多地密集啟動城市記憶工程所引發(fā)的政策熱、實踐熱相關[3]。由于2016年數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計,其實際文獻數(shù)可能大于96篇,則2012年以后文獻增速放緩,整體態(tài)勢趨于平穩(wěn)增長。Gompertz生長曲線模型指出,文獻增長有四個階段:萌芽階段,文獻增長較為緩慢;發(fā)展階段,文獻急劇增長;成熟階段,增長速度緩慢;飽和階段,文獻增長速度為0。整個過程是眾多S曲線的組合[4]。根據(jù)該模型并結合當前發(fā)展情況來看,我國城市記憶研究已步入成熟階段。

3.2 期刊來源分布。分析文獻期刊來源,可以確定一個研究領域的核心期刊,為文獻收集和管理提供依據(jù)。經(jīng)統(tǒng)計,2000-2016年的1028篇期刊文獻發(fā)表在389種期刊上,平均每種刊物僅發(fā)文2.64篇,表明城市記憶研究具有較高分散性。其中,發(fā)表1篇論文的期刊251種,發(fā)表2篇的54種,發(fā)表3篇的27種,發(fā)表4篇的11種。表1呈現(xiàn)了載文量10篇以上的15種期刊,其中《城建檔案》《蘭臺世界》《上海檔案》《中國檔案》《浙江檔案》屬檔案學期刊,《城市建設理論研究(電子版)》屬經(jīng)濟學期刊,其余9種均為建筑學期刊。從期刊類型來看,僅《中國檔案》《浙江檔案》《工業(yè)建筑》為中文核心期刊,無CSSCI來源期刊,說明城市記憶研究高質(zhì)量論文較少,科研產(chǎn)出水平有待提升。

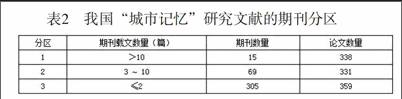

根據(jù)布拉德福定律,如果將科學期刊按其刊載某個學科主題的論文數(shù)量,以遞減順序排列起來,就可以在所有這些期刊中區(qū)分出載文率最高的“核心”部分和包含著與核心部分同等數(shù)量論文的隨后幾區(qū),這時核心區(qū)和后繼各區(qū)中所含的期刊數(shù)成1︰a︰a2的關系。按照載文量多少,將刊載城市記憶研究文獻的相關期刊分成三個區(qū):①刊載10篇以上的期刊,②刊載小于等于10篇而大于2篇的期刊,③刊載小于等于2篇論文的期刊。

表2為文獻的期刊分區(qū)情況。在各區(qū)論文數(shù)量大致相等的情況下,期刊數(shù)之比為15︰69︰305≈1︰5︰20,與布拉德福定律中1︰a︰a2的等比關系基本一致,表明現(xiàn)階段我國城市記憶研究已經(jīng)形成相對穩(wěn)定的核心期刊群。

3.3 期刊學科分布。由于城市記憶屬于跨學科研究主題,分析其載文期刊的學科類別有助于了解城市記憶在不同領域的研究情況和學科融合狀況,以及各學科的貢獻情況。通過對各學科期刊的載文量進行排序,結果如表3所示,城市記憶研究的學科類別分布廣泛,但明顯集中于“建筑科學與工程”和“檔案及博物館”,二者所包含文獻數(shù)量超過城市記憶期刊文獻總數(shù)的一半。其次是經(jīng)濟與管理科學、哲學與人文科學、教育學,而農(nóng)業(yè)科技基礎、科學綜合、政治學與行政學等也有一定載文量。

從學科核心期刊(CSSCI)載文量來看,盡管建筑科學與工程、檔案及博物館在文獻總量中占絕對主體地位,但其核心期刊載文比例偏低,僅占該學科文獻數(shù)的2.98%和5.02%;而圖書情報與數(shù)字圖書館、教育學、哲學與人文科學、地理學的核心期刊載文比例較高,“圖書情報與數(shù)字圖書館”更高達73.33%。由此可知城市記憶研究成果在各期刊的分布很不平衡,建筑學、檔案學在城市記憶研究中發(fā)文量大,但其文獻質(zhì)量和檔次有待提升。

4 作者分析

4.1 作者總體情況。經(jīng)統(tǒng)計,2000-2016年的1187篇城市記憶研究文獻,共由1568名作者(包括第二、第三等所有文獻合著者)共同完成。其中發(fā)表7篇文章的作者有1人,發(fā)表6篇、5篇文章的作者均為2人,發(fā)表4篇的有3人。其中1449人僅發(fā)表1 篇文獻,占作者總人數(shù)的92.41%,遠高于洛特卡經(jīng)驗值定律的經(jīng)驗值60%,說明城市記憶研究的作者集中程度較低。

4.2 核心作者分析。核心作者是對某一研究主題有較大貢獻或較大影響力的科研人員。普賴斯定律認為,核心作者的發(fā)文量應為文獻總量的50%,核心作者的數(shù)量約為作者總數(shù)的平方根,核心作者的最低發(fā)文量,等于最高產(chǎn)作者所發(fā)表論文數(shù)的平方根的0.749倍,即m=0.749(nmax)?。根據(jù)統(tǒng)計,城市記憶研究中的最高產(chǎn)作者是南京工業(yè)職業(yè)技術學院的周瑋,共發(fā)表論文7篇,則nmax=7,根據(jù)普賴斯定律得到m≈1.98,取臨近最大整數(shù)2,即發(fā)表論文達到2篇及以上的為核心作者,共有119人,與總人數(shù)1568的平方根39.60差距較大,具體數(shù)據(jù)見表4。

119位核心作者共發(fā)表文獻280篇,占城市記憶總文獻量1187篇的23.59%,遠低于普賴斯定律核心作者發(fā)文量占文獻總量50%的比例,說明我國城市記憶研究尚未形成具有規(guī)模的核心研究作者群;且大部分核心作者的發(fā)文量僅為2篇,表明相關學者對城市記憶的研究不夠深入,少有學者對該領域進行持續(xù)的追蹤研究。

4.3 作者合著情況。作者合著情況可以通過合作度和合著率兩個指標來分析,合作度反映合作的廣度,是指一定時期某研究領域內(nèi)每篇論文的平均作者數(shù);合著率揭示合作的深度,指一定時期內(nèi)合著文章數(shù)在總發(fā)文數(shù)量中所占的比例。二者數(shù)值越高,表明合作智能發(fā)揮越充分。

表5揭示了城市記憶研究的作者合著情況,1187篇文獻中2位作者合著的有248篇,占論文總數(shù)的20.89%;3位作者合著的105篇,占比8.85%;4位作者合著的18篇,占比1.52%;5位作者合著的9篇,占比0.76%;6位及以上作者合著的2篇,占比0.16%;除19篇文獻作者信息不詳,其余786篇文章均由單一作者獨立完成。合作度為1.32人/篇,合著率為32.18%,表明城市記憶研究仍以單一作者發(fā)文為主,盡管已具備一定合作基礎,但合作程度還比較低,作者的群體智能發(fā)揮水平有待提高。

4.4 作者所在地區(qū)分布。作者的地區(qū)分布是指一定時間內(nèi)某一主題的文獻作者在地理分布上的差異性和積聚度[5]。由于我國城市記憶工程存在區(qū)域差異,分析作者所在地區(qū),可以了解研究的區(qū)域差異和研究者的區(qū)域分布特點。本文按照我國七大地理分區(qū),即華東、華北、華中、華南、西南、西北、東北七個分區(qū)進行統(tǒng)計,結果如表6所示。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,城市記憶研究區(qū)域分布廣泛,但作者所在地區(qū)呈明顯的集中離散態(tài)勢。我國城市記憶研究起源于華東地區(qū),華東地區(qū)集中了城市記憶研究35.59%的作者數(shù),表明華東地區(qū)的檔案學者對城市記憶的關注度最高。作者數(shù)居于第二、第三位的是華北和華中地區(qū),分別占比18.56%和11.86%;東北和西北地區(qū)的作者數(shù)最少,僅占6.06%和5.36%,說明城市記憶科研力量地區(qū)分布不均衡,與該地區(qū)的經(jīng)濟文化發(fā)展水平存在較明顯的相關關系。

4.5 作者所在系統(tǒng)分布。分析作者所在系統(tǒng),可以了解不同系統(tǒng)的學術科研能力,并篩選出該領域高產(chǎn)單位。本文將作者所在系統(tǒng)分為6類,由表7可見,高等院校(包括教學單位、檔案館、綜合檔案室等)和科研機構由于人才聚集、科研氛圍濃厚,是城市記憶研究的主要力量和重要陣地,分別占總作者人數(shù)的62.31%和11.22%;而檔案局(館)作為推進城市記憶工程的主要牽頭部門,檔案一線工作者注重理論與實踐相結合;此外,企事業(yè)單位、政府機構等也是研究的重要力量。

5 關鍵詞分析

關鍵詞是文章的核心和文章主題的精煉,關鍵詞出現(xiàn)頻次的高低很大程度上反映一個領域的研究熱點和焦點問題。本文統(tǒng)計后獲得6483個關鍵詞,剔除“城市”“記憶”“城市記憶”等基礎詞匯后,表8列出了出現(xiàn)頻次前20位的關鍵詞。

在表8排名前20位的高頻關鍵詞中,“保護”一詞共出現(xiàn)62次,頻次最高,表明近年來對城市記憶的重視和保護已經(jīng)引起了學界和社會的普遍關注,保護城市記憶已然成為一種共識。歷史街區(qū)、歷史建筑、舊城改造、歷史文化街區(qū)、城市歷史文化等關鍵詞的高頻次出現(xiàn),說明在城市記憶工程建設中,保護具有歷史文化價值和城市特色的老建筑、老街區(qū)、老城區(qū)是保護城市記憶的重中之重;而城市建設、城市更新、城市發(fā)展、城市設計等高頻關鍵詞則反映出在“城市記憶”這一研究主題中,學者們普遍關注如何在城市變遷和城市轉(zhuǎn)型中將保護傳承城市文化與城市建設發(fā)展相和諧統(tǒng)一起來,從而正確處理城市發(fā)展中“新”與“舊”的關系。

從檔案學領域來看,城建檔案、檔案工作等關鍵詞與檔案領域直接相關,表明在我國城市記憶工程的推進建設和理論研究過程中,檔案部門尤其是公共檔案館一直作為工程的開展主體,為城市記憶得以延續(xù)傳承做出了重要貢獻,城建檔案是城市發(fā)展變遷中的最原始記錄,也是城市記憶的固化載體和重要組成部分,因而成為城市記憶研究中的關注熱點。此外,城市文化、城市文脈等關鍵詞的多次出現(xiàn)也說明我國的城市記憶工程在對物質(zhì)層面“城市記憶”進行搶救和保存之外,也開始逐步關注和重視風俗習慣、民俗文化等精神層面的“非物質(zhì)文化記憶”。

6 結論與啟示

本文通過對我國2000年以來“城市記憶”研究的期刊學術論文進行計量分析,綜合性描述了我國城市記憶研究文獻的年度趨勢、期刊來源、期刊學科情況,以及作者分布、核心作者、研究熱點等問題。結合文章上述分析,可初步得到以下結論:(下轉(zhuǎn)80頁)

(上接74頁)

(1)從年度趨勢分布曲線上來看,2012年后我國“城市記憶”年發(fā)文量增速放緩,數(shù)量漸趨穩(wěn)定,開始進入成熟階段;從期刊來看,目前已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的核心期刊群,但期刊集中程度低,整體質(zhì)量不高;從作者來看,沒有形成核心作者群,研究作者分散且研究深度不足。因此,綜合分析結果來看,筆者認為我國的“城市記憶”研究處于初步成熟階段。

(2)作為跨學科研究主題,“城市記憶”文獻呈明顯的學科集中離散態(tài)勢,綜合期刊載文量、核心作者、作者單位、研究熱點等多項指標,我們不難發(fā)現(xiàn),建筑學和檔案學是我國城市記憶理論研究的絕對主體和核心力量,但其研究成果多呈碎片化狀態(tài),研究作者不夠集中且對該主題的持續(xù)關注度不高,文獻質(zhì)量和層次不夠,理論深度和廣度還需提升。

(3)著者的合作智能發(fā)揮不充分;研究成果存在明顯的區(qū)域分布不均衡,主要集中在經(jīng)濟文化發(fā)達的華東、華北地區(qū);從作者單位來看,作者主要分布在高等院校。

以上結論啟示我們,在我國當前及未來的“城市記憶”研究中,一要加強城市記憶的跨學科、跨專業(yè)合作,借鑒吸收多學科知識、原理和技術,拓展城市記憶研究的空間和視域;二要促進公共檔案館、圖書館等城市記憶工程一線業(yè)務部門和高等院校、科研機構的深度交流,將高校院所的理論優(yōu)勢與工程實際問題相結合,拓寬、深化城市記憶研究主題;三要推動我國城市記憶工程的區(qū)域間交流,經(jīng)驗共享,互相借鑒。