小康路上一個都不能掉隊

董海燕

“新年之際,我最牽掛的還是困難群眾,他們吃得怎么樣、住得怎么樣,能不能過好新年、過好春節……”

在2017年新年賀詞中,習近平用“最牽掛”,表達著困難群眾在他心中的分量。

“善為國者,遇民如父母之愛子,兄之愛弟,聞其饑寒為之哀,見其勞苦為之悲。”讓幾千萬農村貧困人口生活好起來,是總書記始終牽掛的事。

從革命老區到民族地區,從黃土高原到偏遠邊陲,黨的十八大以來,習近平總書記多次來到中國最貧困、最落后的地區,走進困難群眾的家中,與他們圍坐話家常,尋訪他們的困苦,感知他們的冷暖,化解他們的憂難。

地處太行山東麓的河北省保定市阜平縣,是習近平成為中國最高領導人后第一年元旦前夕的訪問之地。“九山半水半分田”,地處燕山—太行山連片特困地區的阜平西距五臺山48公里,距北京約300公里,是全山區縣,由西向東雖然僅跨75公里,但海拔落差達到近2000米,自然條件差,21萬人口中有9萬人屬于貧困人口,75%以上的行政村屬于貧困村。

緊湊的行程里,習近平連夜在縣城簡陋的會議室召開小型座談會,聽取河北省、保定市、阜平縣經濟社會發展尤其是扶貧工作情況匯報。此外,他冒著零下十幾攝氏度的嚴寒,踏著皚皚殘雪先后走訪龍泉關鎮駱駝灣村、顧家臺村,入戶看望困難群眾,還送去了慰問品。

習近平在阜平考察時指出,全面建成小康社會,最艱巨最繁重的任務在農村、特別是在貧困地區。沒有農村的小康,特別是沒有貧困地區的小康,就沒有全面建成小康社會。

2015年1月19日一大早,習近平從北京乘坐飛機直接前往昭通。昭通市魯甸縣于2014年8月3日發生6.5級地震,災區生活過得怎樣,恢復重建工作進展如何……都是總書記牽掛的事。19日下午,在地震災區板房學校,習近平聽取了當地扶貧開發工作匯報。他指出,扶貧開發是我們第一個百年奮斗目標的重點工作,是最艱巨的任務。現在距實現全面建成小康社會只有五六年時間了,時不我待,扶貧開發要增強緊迫感,真抓實干,不能光喊口號,決不能讓困難地區和困難群眾掉隊。

微信公眾號“學習小組”曾以《習近平的扶貧觀:決不能讓困難群眾掉隊》為題,將習近平自2014至2015年關于扶貧工作的會議、考察、演講情況做了一一梳理。

2015年11月27日至28日,中央扶貧開發工作會議在北京召開。“這次中央扶貧開發工作會議,強調‘要堅持精準扶貧、精準脫貧,強調脫貧攻堅‘決不能落下一個貧困地區、一個貧困群眾,這是一大亮點。”中國社科院農村發展研究所研究員李國祥指出,總書記的重要講話為“十三五”扶貧開發作了新的全面部署,意義深遠。

因長期貧困而落入惡性循環的例子,即使在發達國家,也并不少見。一位美國法官說過,在一個逐漸走向豐裕的社會里,這樣的人注定會是“分散而孤立的少數”。正因為分散在犄角旮旯,正因為人數太少,在西方精于計算的政客那里,他們不會成為值得爭取以獲取政治優勢的多數,他們大概會被所謂政治過程,甚至社會本身徹底遺忘。

然而,類似的情節,中國版本卻講述著完全不同的故事。

2017年1月3日的人民日報刊登了專題報道《你的牽掛·我的溫暖》,該報記者在新年之際到全國各地重訪習近平總書記看望過的困難群眾——那些總書記惦念牽掛的人們,這一年日子過得如何,困難問題是否解決,新的一年有什么打算,還有什么話想對總書記說……

在青海海東市互助土族自治縣班彥村,呂有金家剛剛搬進易地扶貧搬遷新居不到兩個月。“去年總書記來的時候我們還沒有搬遷,連他坐的椅子都是借來的。現在家具都置辦齊了,真想請總書記再來坐坐。”呂有金說。

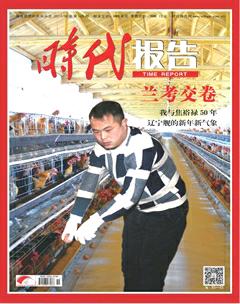

蘭考縣東壩頭鄉張莊村的張景枝告訴本刊記者:“現在冰箱、熱水器、空調都有了,我快90歲的人了,能過上這樣的生活,心滿意足啦。”張景枝的孫子閆春光養雞規模發展到了一萬多只,他說不光要脫貧,還要做致富標兵。

由于在老家條件艱苦、生活困難,2012年海國寶一家搬遷到寧夏銀川市永寧縣原隆村。如今,家中自來水、太陽能熱水器、抽水馬桶、汽車和各式家電一應俱全,客廳墻上正中央掛著習近平總書記和村民交談時的照片。

“鎮上組織了免費的技能培訓,兒子和兒媳婦都參加了,現在找到了工作,兩口子每個月拿6500元,家里年收入翻了一倍。”海國寶告訴記者,總書記考察后,他們家的生活有了新變化。“這兩天我們微信朋友圈里都在轉發習總書記的新年賀詞,看到總書記這么記掛我們,心里別提多溫暖了。”

……

在新年賀詞中,習近平主席擲地有聲地說道:“小康路上一個都不能掉隊!”這不只是數九寒天里,讓困難群眾倍感親切的一句暖心話,更是一步步扎實推進脫貧的鏗鏘步履。在這背后,是省、市、縣、鄉、村五級書記抓扶貧的工作責任制安排,是扶貧干部深入家門的幫扶指導,更是通過“五個一批”“六個精準”到2020年如期脫貧的國家戰略。

一個都不能掉隊,這份堅持,這種覺悟,不僅僅是一位國家領導人的民生情懷和政治責任的體現,更是黨全心全意為人民服務的宗旨要求的。

日月其邁,運會其新,我們共同守望。