絲綢之路打通前后聯珠紋的起源與流變

韓 穎, 張 毅

(江南大學 紡織服裝學院,江蘇 無錫 214122)

歷史與文化

絲綢之路打通前后聯珠紋的起源與流變

韓 穎, 張 毅

(江南大學 紡織服裝學院,江蘇 無錫 214122)

聯珠紋在絲綢之路文化傳播交流中有著相當特殊的地位,對聯珠紋樣的研究無疑是絲綢之路裝飾藝術的重要著力點。聯珠紋的起源問題一直以來頗受關注,然而相關討論卻并不多見。文章試圖以絲綢之路為節點對聯珠紋的起源與形式流變問題進行探討,借助現有文獻及彩陶、金銀器皿和織物等實物載體,分別從絲綢之路打通之前聯珠紋在中國的發展,以及絲綢之路打通之后聯珠紋在中國的發展這兩條發展脈絡為線索來進行析解探源,從而解析聯珠紋樣在中國發展變化的來龍去脈。

聯珠紋;絲綢之路;起源;流變;形式特征;發展脈絡

張騫出使西域,連接古代中國與西域的交通路線由此打通,來自世界的多元文化開始在中國相互交融。陸上絲綢之路東起長安,西至地中海地區,并以它為連接紐帶,促進了沿途各個國家文化的互動交流。沿著絲綢之路進行傳播交流的有代表物質文化的織物和金銀器,也有代表精神文化的宗教、民俗風情等。聯珠紋作為一種經典紋樣伴隨著這些文化交流,出現在了絲綢之路上的各個地區。在相關歷史考古文獻中,對聯珠紋及聯珠紋織物有大量的實物和文字記載,體現了聯珠紋在絲綢之路傳播交流中的特殊文化地位。它不僅是絲綢之路沿線上的一種典型紋樣,還是亞歐文化相互融合的、具有歷史價值的圖案范式。

聯珠紋作為一種典型的聯珠骨架紋樣,由連續的圓珠構成,或成條帶狀,排列在主題紋樣或織物邊緣,或做菱格形,其內填以花卉[1]。目前有關研究聯珠紋的文獻、著作大多數針對的都是聯珠紋織物,研究的重點側重在聯珠紋的載體上,而且多半都將時間界定在6—8世紀,對聯珠紋的起源及流變問題涉及較少。伴隨著絲綢之路的傳播交流,聯珠紋的外在形式特征在不同的歷史時期、經濟、文化背景下,都在發生著變化和發展。梳理聯珠紋的起源及流變問題,可對正確認識和運用聯珠紋具有現實的意義。本文以陸上絲綢之路為時間接點,分別從絲綢之路打通之前聯珠紋在中國的發展和絲綢之路打通之后聯珠紋在中國的發展兩條路線來進行探討。

1 絲綢之路打通之前聯珠紋在中國的起源脈絡

在趙豐[2]的研究文獻中,有記載圓圈紋在新疆青銅時代或早期鐵器時代遺址和墓葬的彩陶中經常出現,對照發現這些圓圈紋也就是本文所說的聯珠圈紋。不僅是在彩陶上,在新疆地區和甘青地區出土的巖畫、青銅器、鹿石和金銀器皿上也都有聯珠圈形狀出現。公元前5000—前4000年的新石器時代,馬家窯文化遺址中出土的彩陶上就已經出現了聯珠紋。田自秉[3]將其定義為“由許多小圓點連續排列而成一個大圓圈,并在大圓圈內加飾其他紋樣”,此類紋樣在以后得到了不斷應用與發展(表1)。

馬家窯文化包括馬家窯型、半山型和馬廠型三種類型的文化,先后時間順序為馬家窯、半山和馬廠。在最初出土的馬家窯型彩陶上有大量的圓點出現(編號1),這樣的圓點在彩陶上經常出現,具有十分重要的意義。從俯視的角度來觀察這幅彩陶圖片,圓點串起來的大圓圈很像本文所說的聯珠圈。雖然從嚴格的定義上來說它可能還不是聯珠紋,但是不能排除后來的聯珠紋是從這些俯視的圓點上汲取的靈感發展而來,因為確實可以從這些俯視的圓點上看到聯珠紋的發展軌跡。到了馬家窯文化的馬廠型時期,在馬廠型遺址中出土的彩陶上聯珠紋清晰地出現了(編號2)。從俯視的角度來看這幅彩陶圖片,聯珠紋的形象一目了然,聯珠紋的形態特征十分明顯。從俯視圖來看,聯珠圈內的各式幾何紋樣可看作是其內部的填充裝飾圖案,只是這些內飾填充紋樣題材比較單一,造型相對簡單。相對聯珠圈而言,這些內填裝飾紋樣很容易被人們忽略,但是它確實形成了具有閉合空間的聯珠紋。公元前1600—前1046年,商朝時期的青銅器上也有聯珠紋出現,特別是在一些玉雕和銅器的龜紋圖案上(編號4),從龜魚紋銅盤的俯視圖來看,聯珠紋的特征相當明顯。聯珠紋從前期的彩陶上得以延續發展下來。公元前202—420年,西漢到兩晉時期,聯珠紋并未中斷,而是得到了延續發展,特別是在西漢時期的瓷罐上(編號5)和兩晉時期的青瓷上(編號6)均有聯珠紋出現。在浙江省博物館就有這些帶有聯珠紋樣的瓷器展出。

根據以上論述,可以確定聯珠紋在中國很早就已經出現,它應該起源于中國。特別是從彩陶的俯視圖來看,俯視角度下的彩陶、青銅器及瓷器上聯珠紋形態特征十分明顯,后期的聯珠紋很有可能就是從這里汲取靈感,或是直接在此基礎上發展而來。只是這些聯珠紋在中國并沒有特殊的宗教含義和政治目的,它的出現可能只是起到裝飾作用,所以這些聯珠紋在后期并沒有形成特定的發展形式。并且中國早期出現的聯珠紋都是在器物裝飾上,在絲綢織物上沒有發現。一直到南北朝時期,薩珊王朝的聯珠紋隨著絲綢之路傳入中國,聯珠紋才再次被人們所關注,并且得以延續地、豐富地發展。但是有一點還有待考證,就是后來絲綢之路沿途國家流行的聯珠紋是否受中國早期的聯珠紋影響,是否借鑒發展了中國早期的聯珠紋。

2 絲綢之路打通之后薩珊聯珠紋的傳播

魏晉南北朝時期,政局動蕩,各民族文化相互交融發展,亞歐文化在中國廣泛傳播,亞歐文化題材的紋樣影響著中國的紡織品圖案。南北朝時期(公元420—589年)正是薩珊王朝強大和繁榮的時期,這時也是薩珊王朝與外界交流最頻繁的時期。此時連接中國和波斯的交通要道“絲綢之路”暢通無阻,中國的絲綢等物品傳入波斯,波斯的貨物和銀幣也因此流入中國,這些因素都為波斯題材的聯珠紋傳入中國奠定了基礎。

聯珠紋在波斯最早出現在銀幣和王室巨石浮雕上。波斯的銀幣隨著絲綢之路的傳播流入中國,薩珊王朝時期的貨幣風格獨特,很容易辨認。根據夏鼐對波斯銀幣的研究文獻記載,“沙卜爾三世以后銀幣上的銘文改自王像左邊下角開始,王像和銘文的周圍環繞以聯珠圓圈”[4]。但是從文獻提供的圖片資料來看,從沙卜爾二世(公元310—379年)時期鑄造的銀幣上(圖1)就已經有聯珠紋出現,聯珠紋圍繞在銀幣的邊緣,在其內部有一個半身王者像。薩珊王朝時期鑄造了大量的這種具有聯珠紋的銀幣,它們自成體系。在莫高窟出土的卑路斯時期(公元459—484年)鑄造的銀幣上(圖2)同樣也出現了聯珠紋。撒馬爾罕作為絲綢之路上的重要交通樞紐,它連接著中國和波斯。在撒馬爾罕一號房址的壁畫上出現了聯珠紋[5],分別是聯珠翼馬紋錦、聯珠含綬鳥紋錦(圖3)和聯珠豬頭錦。這類題材的聯珠紋均來源于波斯,可以說這類聯珠紋是由波斯傳入中亞地區的。在新疆吐魯番地區出土的6—8世紀的聯珠紋織物上,同樣出現了很多狩獵場景及一些波斯特有題材的圖案。這類題材的聯珠紋來源于波斯,主要有以下兩方面原因:

圖1 波斯銀幣(沙卜爾二世公元310—379年)Fig.1 The Persian silver (Sand BuEr II 310-379 AD)

圖2 波斯銀幣(卑路斯時期公元459—484年)Fig.2 The Persian silver(British Columbia’speriod 459-484 AD)

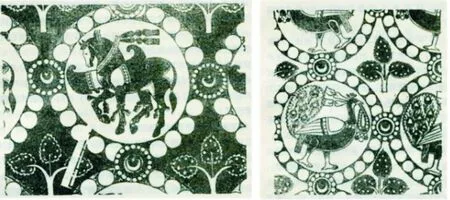

圖3 聯珠翼馬紋錦、聯珠含綬鳥紋錦(5—6世紀)Fig.3 The linked-pearl pattern of wing Ma Wen kam, the linked-pearl pattern containing ribbon bird patterns kam (5-6 century)

第一,從聯珠紋主題紋樣的題材角度出發。首先,在《波斯古經》中記載塞摩爾狼鷹棲息在生長于天和地之間的樹上,給百姓帶來雨水和種子,它屬于波斯特有的神秘動物。在巴黎的圣利由教堂的圣骨盒中發現的主題紋樣為塞摩爾狼鷹的絲綢,上面出現了聯珠紋[6](圖4),它排列在主題紋樣的四周,并且據考證這件絲綢產自波斯的薩珊王朝時期。由此還可以說明,波斯題材的聯珠紋不僅從波斯傳到了東方國家,也同時從波斯往西方進行交流傳播。其次,史料記載波斯人頗愛狩獵,狩獵和他們的宗教信仰是息息相關的,在中王朝宮殿的壁畫中有很多狩獵的場景。吐魯番出土的方格獸紋錦中出現了獅子圖案[7],獅子很早就傳入中國,但是一直到北朝時期才在絲綢圖案上出現,阿斯塔納出土的聯珠紋樣絲織品上也有對象、對獅等動物題材紋樣[8],這些動物聯珠紋均屬于波斯特有的題材。

圖4 塞摩爾狼鷹絲綢(薩珊王朝晚期)Fig.4 Moore Wolf eagle silk(In the late of Sassanid dynasty)

第二,從紋樣題材的宗教含義角度出發。薩珊王朝時期的襖教被視為國教,聯珠紋無論是從聯珠圈還是到主題紋樣都具有神圣的宗教信仰意義。聯珠圈在襖教星相學里象征著日月星辰的天,眾多排列成聯珠圈的小圓珠具有神圣之光的含義。內填的主題紋樣長著翅膀的翼馬、野豬頭和嘴銜綬帶的鸞鳥,在波斯均具有崇高的宗教意義和神話寓意,它們分別象征著襖教中日神密特拉和軍神韋雷特拉格的化身,以及代表著特殊皇族榮耀并可預知未來的鳥[9]。在《考古學與科技史》中,夏鼐指出頸系飄帶、喙銜花環或綬帶樣式的鸞鳥屬于薩珊式紋樣[10]。

從以上兩個方面來看,聯珠紋中的主題紋樣均屬于波斯題材,所以具有這類題材的聯珠紋來源于波斯。并且這類題材的聯珠紋在薩珊王朝時期隨著絲綢之路傳入中國,在中國得以傳播和改造。

3 絲綢之路打通之后聯珠紋的發展流變

南北朝時期,聯珠紋在中國普遍流行。這段時期出土的聯珠紋織物題材大多數都源自波斯。為什么具有波斯宗教意義題材的聯珠紋會受到中國人的喜愛,為什么會被中國人接受并用在織物和服飾上,這就需要結合絲綢之路打通之前聯珠紋在中國的起源脈絡來解釋。聯珠紋早在中國的新石器時代就被人們運用在器物上,并在后期一直得以延續發展。當薩珊朝的聯珠紋傳入中國后,人們對此紋樣并不陌生,所以很容易接受,從而聯珠紋在中國南北朝時期普遍流行。波斯題材的聯珠紋傳入中國后,逐漸地與中國傳統圖案相結合,形成了具有多元文化特征的聯珠紋。中國最早發現的聯珠紋織物是聯珠對孔雀紋錦[11](圖5)。這件織物出土于6世紀50年代阿斯塔那墓葬中,也就是南北朝時期(420—589年),這時期聯珠紋織物的西域文化特征還很明顯。到了公元550—577年,在北齊徐顯秀墓室壁畫的人物服飾上,出現了聯珠團窠對獸紋、聯珠團窠菩薩頭像紋和聯珠團窠花卉紋等多元文化特點相結合的聯珠紋[12](圖6)。越往后期發展,聯珠紋中的題材由“西域”到“中土”的變化越來越明顯。這種轉變不僅是表現在用中國傳統題材紋樣替換波斯題材紋樣,還表現在根據自己的民族文化特點和審美特征來改造具有西方文化韻味的波斯題材紋樣。“在唐代聯珠紋錦上,波斯聯珠紋中常見的生命樹被反復地應用”[13],但此時生命樹的結構變得更加復雜,名稱也被改為中國的“花樹”。這個時期的聯珠團窠紋樣盛行發展,成為唐朝的經典紋樣。到了7世紀,聯珠紋的主題紋樣逐漸被中國的傳統題材龍鳳、花卉等紋樣取代,在新疆阿斯塔那墓葬中出土的聯珠對龍紋綾(圖7),表現出了唐人對聯珠紋的改造創新。7世紀80年代后期,聯珠紋逐漸被唐朝盛行的寶相花和卷草等花卉紋樣取代,但是聯珠紋并未消失,而是退到了紋樣或織物的邊緣(圖8)。8世紀中葉以后,織物上原來的聯珠圈消失,取而代之的是唐朝的卷草紋。在日本正倉院收藏的卷草舞鳳紋錦(圖9)上清晰可見卷草紋代替了聯珠圈。但是聯珠紋并沒有因此消失中斷,只是此時的聯珠紋不再普遍流行。在內蒙古遼慶州白塔出土的遼代中晚期的絲織品紅羅地聯珠人物紋繡(圖10)中聯珠紋仍然存在[14]。

圖5 聯珠對孔雀紋錦(北朝)Fig.5 The linked-pearl pattern on the peacock brocade(Beichao dynasty)

圖6 徐顯秀墓室人物服飾上聯珠紋(北齊)Fig.6 The linked-pearl pattern on Xu Xianxiu tombfigure clothing (Beiqi dynasty)

圖7 聯珠對龍紋綾(唐)Fig.7 The linked-pearl pattern for dragon silk (Tang dynasty)

圖8 變體寶相花紋錦(唐)Fig.8 Variant phase pattern kam (Tang dynasty)

圖9 卷草舞鳳紋錦(唐)Fig.9 Volume grass grain brocade (Tang dynasty)

圖10 紅羅地聯珠人物紋繡(遼)Fig.10 Red ROM of the linked-pearl character tattoos(Liao dynasty)

4 結 語

本文以陸上絲綢之路為時間連接點,分別從絲綢之路打通之前聯珠紋在中國的起源發展和絲綢之路打通之后聯珠紋在中國的發展流變兩條路線,來分析聯珠紋的起源及流變歷程。聯珠紋早在中國新石器時代的彩陶上、商周時期的青銅器上及西漢的瓷罐上和兩晉時期的青瓷上就已經出現,并且得以延續發展并未中斷。只是在南北朝之前,中國早期的聯珠紋一直都是出現在器物裝飾上,在絲綢織物上并沒有發現。南北朝時期隨著波斯題材的聯珠紋傳入中國,聯珠紋在中國才開始普遍流行。這時大量的波斯動物題材的聯珠紋出現在絲綢等紡織品織物上。絲綢之路打通之后所流行的聯珠紋樣在中國的流變發展過程中,不斷地吸取了中國傳統裝飾文化內涵,逐漸地實現了聯珠紋題材及形式由“西域”到“中土”的轉變,并廣泛應用于紡織品、陶瓷、金屬制品等實用器物的裝飾紋樣。裝飾文化的相互交融,豐富了中國傳統紋樣的造型形式,并被賦予了落地生根的中國文化內涵。但是,中國早期出現的聯珠紋是否是起源最早的,以及異域的聯珠紋是否受中國早期聯珠紋的影響這一點還有待繼續考證。

[1]尚剛.從聯珠圈紋到寫實花鳥-隋唐五代絲綢裝飾主題的演變[C]//汕頭大學長江藝術與設計學院,清華大學美術學院.“歲寒三友-詩意的設計”:兩岸三地中國傳統圖形與現代視覺設計學術研討會論文集.2004:26. SAHNG Gang. Realistic painting of flowers and from the linked-pearl pattern-the evolution of the Sui Tang five dynasties silk adornment theme[C]// Cheung Kong Achool of Art & Design. Shantou University, Academy of Arts & Design, Tsinghua University. “Three Friends of Winter-The Design of the Poetic”:Chinese Traditional Graphic and Modern Visual Design Academic Symposium Proceedings about Three Places of Two Sides.2004:26.

[2]趙豐.絲綢之路美術考古概論[J].文物,2007(4):37. ZHAO Feng. The silk road art archaeological survey[J]. Cultural Relics,2007(4):37.

[3]田自秉,吳淑生,田青.中國紋樣史[M].北京:高等教育出版社,2003(8):43. TIAN Zibing, WU Shusheng, TIAN Qing. History of China’s Grain Appearance[M]. Beijing: Higher Education Press,2003(8):43.

[4]夏鼐.綜述中國出土的波斯薩珊朝銀幣[J].考古學報,1974(1):91-110,192-193. XIA Nai. A survey of sassanian silver coins found in China[J]. The Chinese Journal of Archaeology,1974(1):91-110,192-193.

[5]薄小瑩.吐魯番地區發現的聯珠紋織物[C]//紀念北京大學考古專業30周年論文集.1952-1982:311-340. BO Xiaoying. On fabrics decorated with stringbeads in Tulufan area[C]// To Commemorate the Beijing University Professional 30th Anniversary on Archaeology.1952-1982:311-340.

[6]哈里斯.紡織史[M].汕頭:汕頭大學出版社,2015:30. HARRIS. Textile History[M]. Shantou: Shantou University Press,2015:30.

[7]新疆維吾爾自治區博物館.絲綢之路:漢唐織物[M].北京:文物出版社,1973:3-5. The Xinjiang Uygur Autonomous Region Museum. The Silk Road:Han and Tang Dynasties Fabric[M]. Beijing: Cultural Relics Press,1973:3-5.

[8]1973年吐魯番阿斯塔那古墓群發掘簡報[J].文物,1975(7):8-26,95-100. The brief excavation report of Turpan astana tomb complex on 1973[J]. Cultural Relics,1975(7):8-26,95-100.

[9]陳彥姝.六世紀中后期的中國聯珠紋織物[J].故宮博物院院刊,2007(1):78-95,157. CHEN Yanshu. Chinese fabries with linked pearl motifs from the mid-late 6th century[J]. Palace Museum Journal,2007(1):78-95,157.

[10]夏鼐.考古學和科技史[M].北京:科學出版社,1979:67. XIA Nai. Archaeology and History[M]. Beijing: Science Press,1979:67.

[11]陳爽爽,王樂.徐顯秀墓室壁畫中服飾圖案研究[J].絲綢,2015,52(8):16-22. CHEN Shuangshuang, WANG Le. Xu Xianxiu tomb murals in the clothing design research[J]. Journal of Silk,2015,52(8):16-22.

[12]尚剛.吸收與改造:六至八世紀的中國聯珠圈紋織物與其啟示[J].創意設計源,2009(2):22-27. SHANG Gang. Assimilation and transformation: what does the ancient Chinese pearling fabric reveal[J]. Idea & Design,2009(2):22-27.

[13]趙豐,金琳.紡織考古[M].北京:文物出版社,2007(1):127. ZHAO Feng, JIN Lin. Textile Archaeology[M]. Beijing: Cultural Relics Press,2007(1):127.

[14]趙豐.魏唐織錦中的異域神祇[J].考古,1995(2):179-183,196. ZHAO Feng. Wei Tang tapestry of the foreign gods[J]. Archaeology,1995(2):179-183,196.

The origin and evolution of linked-pearl pattern before and after the silk road

HAN Ying, ZHNAG Yi

(Institute of Textile and Apparel, Jiangnan University, Wuxi 214000, China)

The linked-pearl pattern has a special position in culture communication of silk road. The study in it is the key to decoration art of the silk road. The origin of the linked-pearl pattern has always been concerned. However, the discussion about it is seen rarely. By taking the silk road as the node, this article attempts to discuss the origin and form evolution of linked-pearl pattern. With the help of existing literature and material carriers such as painted pottery, gold and silver vessels and fabrics, this article analyzes the development changes of linked-pearl pattern in China respectively from the two routes: the development of linked-pearl pattern before the silk road and after the silk road.

linked-pearl pattern; silk road; origin; evolution; form characteristic; development vein

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.02.012

2016-08-04;

2016-12-09

國家社科基金藝術學重點項目(15AG004)

韓穎(1991-),女,碩士研究生,研究方向為家紡服飾面料設計與文化。通信作者:張毅,教授,zy519@hot mail.com。

TS941.12;K876.9

B

1001-7003(2017)02-0061-06 引用頁碼: 021301