中西醫結合治療腦血管病所致抑郁癥臨床觀察

鄭萍

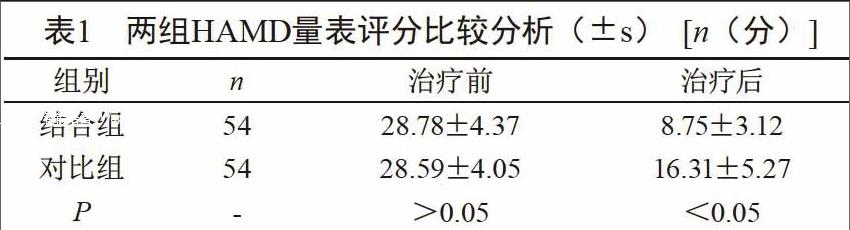

【摘要】目的 探討中西醫結合療法治療腦血管病導致抑郁癥的療效。方法 選取我院2015年3月~2016年4月收治的108例患者,隨機分為結合組和對比組,各54例,結合組采用中西醫結合療法,對比組采用西醫療法,對比兩組抑郁癥療效。結果 結合組治療有效率為92.59%,對比組治療有效率為74.07%,治療后結合組HAMD量表評分(8.75±3.12)分,對比組HAMD量表評分(16.31±5.27)分,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 中西醫結合治療腦血管病導致抑郁癥效果確切,患者心理狀態評估明顯改善,值得臨床應用。

【關鍵詞】腦血管病導致抑郁癥;中西醫結合;傳統西醫療法;效果對比

【中圖分類號】R749.1 【文獻標識碼】B 【文章編號】ISSN.2095-6681.2016.21..01

腦血管病在中醫又被稱為“中風”、“腦卒中”,患者多由于腦血管破裂、腦血管受到血栓阻塞引起出血發病。其臨床癥狀主要為腦組織損傷、缺血等,并使患者出現肢體障礙、意識障礙、語言障礙等癥狀,當患者出現意識障礙后,癥狀包括情緒不定、淡漠、萎靡、暴躁等,尤其在患者病程逐漸延長,患者的肢體語言功能無法有效恢復,其意識障礙癥狀會更加嚴重,并最終發展成為抑郁癥[1]。抑郁癥的臨床治療較為復雜,中西醫結合療法對腦血管病導致的抑郁癥患者的臨床效果更加明顯,本文對所選108例患者的治療資料進行分析,總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2015年3月~2016年4月收治的腦血管病導致抑郁癥患者108例作為研究對象,隨機分為結合組和對比組,各54例。結合組男28例,女26例,年齡42~73歲,平均年齡(65.48±6.78)歲,病程0.4~3年,平均病程(1.78±0.95)年。對比組男27例,女27例,年齡43~75歲,平均年齡(65.78±6.54)歲,病程0.8~3年,平均病程(1.76±0.97)年。患者均排除其他器官衰竭、認知障礙或患有精神類疾病的患者,患者均自愿參與并簽署同意書。兩組患者基線資料對比,差異均無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對照組采用單純西醫療法治療,藥物選擇米氮平和鹽酸氟西汀,米氮平30 mg/次,鹽酸氟西汀20 mg/次,結合組則加用中醫療法,采用方劑煎服方式治療,藥物選擇熟地、赤芍、陳皮、柴胡等,水煎服,2次/d,兩組均以2個月為1個療程

1.3 療效判定

對比兩組療效,分為痊愈:患者HAMD量表評分下降80%;顯效:患者量表評分下降50%~80%;有效:患者量表評分下降30%~50%;無效:患者量表下降30%以下。有效率=痊愈+顯效+有效/總數。對比兩組患者治療前后HAMD量表評分差異,滿分為35分,分數與抑郁癥病情呈正比。

1.4 統計學分析

采用SPSS19.0的統計學軟件對數據進行分析處理,計量資料以“x±s”表示,采用t檢驗;計數資料以百分數(%)表示,采用x2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

結合組治療有效率為92.59%,對比組治療有效率為74.07%,治療前結合組HAMD量表評分(28.78±4.37)分,對比組HAMD量表評分(28.59±4.05)分,治療后結合組HAMD量表評分(8.75±3.12)分,對比組HAMD量表評分(16.31±5.27)分,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

3 討 論

腦血管疾病發病后,患者由于出現肢體障礙、語言障礙等并發癥,對其精神與心理的壓力巨大,并最終導致患者出現抑郁癥。臨床對腦血管疾病導致抑郁癥進行研究發現,腦血管疾病是患者抑郁癥發病的高發因素之一,且由于患者疾病情況復雜,其臨床病因也較為復雜,治療難度更高,對患者腦血管疾病的預后產生影響,對患者康復后的生活也有巨大的影響,患者嚴重時產生悲觀情緒,出現自殺行為,對家庭以及社會均帶來不安定因素[2]。臨床采用西藥鹽酸氟西汀進行治療,雖取得一定的效果,但患者藥物依賴性更強,患者的用藥劑量隨著病程增加,無法有效徹底治愈患者。中醫講腦血管疾病所致抑郁癥歸結為“郁證”,患者主要由于腦血管疾病發病后出現情志不暢導致發病,以疏肝解郁為主要治療目的,幫助患者順暢情志,減少抑郁癥狀。采用中西醫結合療法進行治療,患者療效更高。本次實驗中結合組治療有效率92.59%,對比組治療有效率為74.07%,可見中西醫結合療法治療腦血管疾病所致抑郁癥效果顯著,且患者治療后HAMD量表得分更低,可見患者的抑郁癥癥狀得到明顯的改善,能夠有效減少患者抑郁癥狀,達到輔助治療患者腦血管疾病的目的。

綜上所述,中西醫結合療法治療腦血管疾病所致抑郁癥的臨床療效確切,值得推廣。

參考文獻

[1] 周寶卿. 中西醫結合治療腦血管病致抑郁癥的療效觀察[J]. 中西醫結合心血管病電子雜志,2015,08(21):82-83.

[2] 李存君. 西醫治療腦血管病所致抑郁癥臨床效果觀察[J]. 世界最新醫學信息文摘,2016,07(5):121,127.