吉林中西部石礦區植被恢復技術研究

張明 孫大偉 吳香 米實 孫海亮 董曉明

摘 要:礦山的植被恢復問題是一個系統性的問題,通過礦山地質災害治理、礦區有毒有害物質處理、土壤基質改良、植被恢復等一系列人為工程措施和自然生態修復的結合,尋找能使被破壞的礦區生態系統得以重建、最終形成一個穩定健康的礦區生態系統的合理方法。

關鍵詞:吉林省中部;礦山植被;恢復模式;系統

中圖分類號:S731.6 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20161131028

礦山的植被恢復問題是一個系統性的問題,主要攻關方向是結合礦山環境進行系統性植被恢復。本項目區位于四平市鐵東區山門鎮和石嶺子鎮,石坑周邊環境為天然林帶、道路、農田、工況用地等。

1 試驗研究的技術路線和方法

試驗地分4個小區:A為開采坡面區,按照坡度緩急又分為A1緩坡區、A2陡坡區,B為開采平臺及棄渣區,C為周邊破壞植被稀疏區。項目將在不同立地條件下的不同區域,通過研究找到合理模式,進行石礦區生態恢復。

1.1 A開采坡面區

A區開采坡面區域按坡度緩急分成2種小區域,分別是A1緩坡區和A2區陡坡區。

1.1.1 整地方式:土地整理

A區處于開采坡面區域。

1.1.2 植物選擇:植被建設以藤本植物和草本植物為主。

A1坑側緩坡區域

坡面沿種紫穗槐固沙植物帶,紫穗槐株行距為0.5m×1m,在行間撒播三葉草籽,每667m2撒播3.5kg,部分區域使用生態植被袋生態防護技術。

A2坑側陡坡區域

沿坡腳處種植一行五葉地錦,在坡面采用掛土工網+植被恢復基質噴附+生態植被毯該模式,撒播白三葉草籽,恢復生態。施工后立即噴水,保持坡面濕潤直至種子發芽。

1.2 B開采平臺及棄渣區

試驗面積礦坑約在3000m2左右,通過整地,選擇適宜的樹種播種或栽植。

整地方式:水平階整地

植物選擇:栽植柳樹、樟子松、丁香等,株行距為1m×2m;

技術措施:大量使用客土、保水劑、生根粉等措施。

1.3 C周邊破壞植被稀疏區

主要實驗不同的樹種區域組合,適宜栽植抗性強的樹種。

1.3.1 整地方式:穴狀整地;

植物選擇:沿坑邊向外依次種植2行白榆、樟子松、刺槐和刺玫等。

技術措施:少量使用客土、保水劑、生根粉等措施。

1.3.2 試驗數據調查與分析

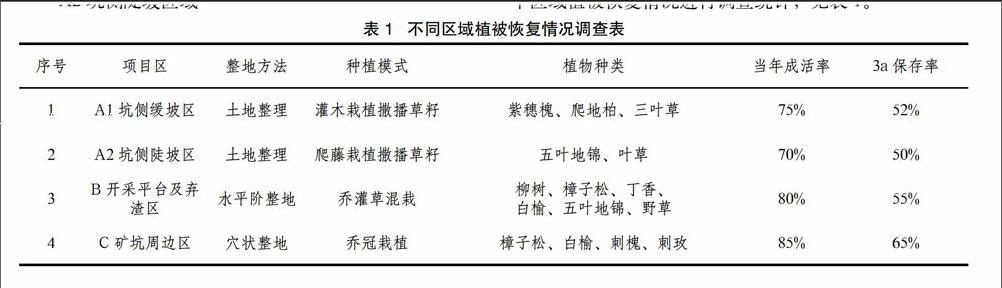

植被恢復作為一種系統性的植被恢復工程。現對各個區域植被恢復情況進行調查統計,見表1。

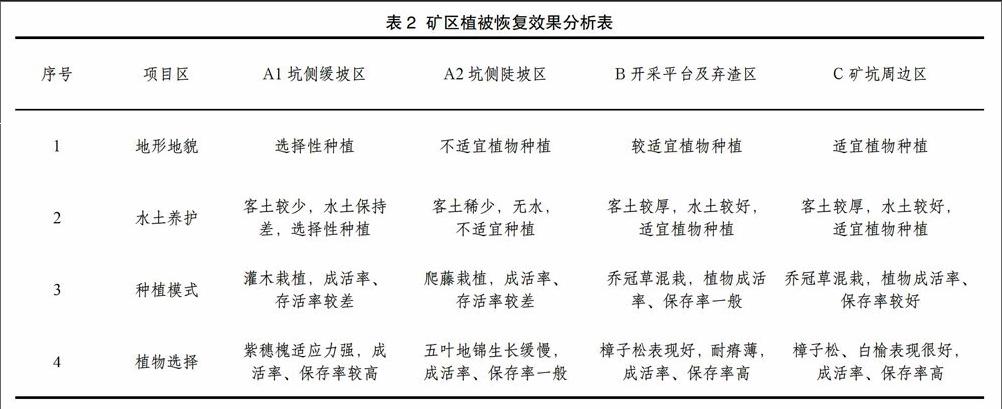

由此表可以看出,礦區植被恢復過程中,每個區域的立地條件不同、整地方式不同、種植模式不同、同一物種不同區域表現不同,體現出的平均成活率、保存率差異顯著。現對各區域成活率及保存率進行相關分析,擬定4個主要因素:地形地貌、水土養護、種植模式及植物選擇對各個項目區分別進行評價,具體情況見表2。

總結分析各個區域成活率情況可知,地形地貌水土保持、種植模式和植物選擇等多個因素對植被恢復速度都有影響,所以通過整地、保持水土,喬灌草種種植模式,選擇抗逆性強的鄉土樹種,可顯著提高植物的成活率與保存率,從而加快生態植被恢復的速度和效果。

礦山植被恢復是客觀存在的生態環境恢復問題,2013年,四平市政府部署開展廢棄礦山綜合治理項目,課題組總結前期試驗經驗,提出多覆客土,保證覆土厚度,草籽播種15cm,灌木栽植30cm,小喬木栽植60cm,大喬木栽植100cm的標準,同時使用保水劑和生根粉。雖然治理成本加大,但在5.6hm2的項目區,樹木成活率90%以上,2015年底保存率也在85%以上。

3 研究結論

在生態環境重建過程中具有典型性和可模仿性,結合礦山特點將植被恢復技術通過試驗和總結,根據“適地適樹原則”和“多樣化原則”對礦區生態進行生態修復。

石礦區生態修復或重建是一項長期持久的工程,應該根據礦山總體規劃及礦山環境治理與恢復治理規劃統一進行實施。不但需要在礦山開采之前就考慮好礦山開采后的修復方向,即修復目的的明確性,并在開采時對表土、植物種子庫進行收集和保存,以便在開采后合理利用。因此,通過礦山地質災害治理、礦區有毒有害物質處理、土壤基質改良、植被恢復等一系列人為工程措施和自然生態修復的結合,使被破壞的礦區生態系統得以重建,最終形成一個穩定健康的礦區生態系統。

作者簡介:張明(1974-),男,四平市林業科學研究院,高級工程師,主要從事林業科學技術研究工作。