劉易斯經濟模型與兩個拐點的順序

熊金武

威廉 . 阿瑟 . 劉易斯(William Arthur Lewis,1915~1991年)因對發展經濟學作出首創性貢獻,而于1979年與芝加哥大學的T. W. 舒爾茨共獲第十一屆諾貝爾經濟學獎。他于1954年發表的《勞動無限供給條件下的經濟發展》一文,一改新古典經濟學關于勞動力有限供給的假設,提出了二元經濟模型(也稱兩部門模型 Dual-sector Model),用農村過剩人口作為發展中國家經濟長期陷于低收入陷阱的原因,提出通過工業化和城市化吸收農村剩余人口作為走出陷阱、邁入現代化的出路。在他的二元經濟模型中,發展中國家的經濟結構由傳統的農業部門和現代的城市部門構成(見下圖)。

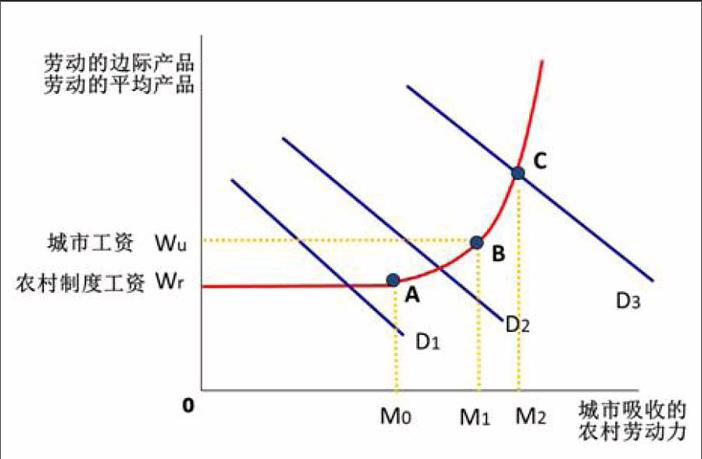

上圖中,橫軸表示的是由農村進入城市部門的勞動力數量;豎軸表示的是勞動的邊際產品或平均產品。Wu為城市工資,由城市的勞動需求曲線(由遞降的勞動邊際產品曲線D1表示)和勞動的供給曲線(由WuBC曲線)的交點共同決定。Wr為農村工資。 在劉易斯模型中,由于農村剩余勞動力的存在,出于生存需要,農村工資演變為等于農村勞動力的平均產品,即農業總產量除以農村全部勞動力。Wu高于Wr的部分代表城市化的紅利,可以用于支付農村勞動力進城所必須支付的遷移成本和城市較高的生活成本。WrAB段曲線可理解為農村勞動市場上的供應曲線,代表被城市更高的工資吸引而潛在愿意進城的農村勞動力人數。WuBC曲線為城市的勞動供給曲線。基于以上理由,從圖中可以看出,在B點的左邊,勞動供應曲線在城鄉之間是分叉的。WuB段位于WrB之上,在B點之后匯合成一條統一的勞動供給曲線,表示由于城鄉勞動邊際產品的差異消失,城鄉勞動市場完全統一。D1,D2,D3分別代表勞動需求曲線隨著城市部門的擴張而向右位移的情況。

有趣的是,劉易斯對傳統社會和現代社會在經濟學上的區別做出了自己的獨特定義。根據他的觀察,發展中國家的城市地區,通常以勞動的邊際產品支付工資,但是這些國家的農村地區卻十分不同于城市地區,平均產品被用來代替邊際產品作為農村工資。他的解釋是,農村存在大量的邊際產品為零的勞動力。如果農村也像城市一樣,對每個農村勞動力支付的工資等于其勞動的邊際產品,則邊際產品為零的勞動力及其家屬將無法生存。因而,發展中國家在其長期的生存掙扎中,發展出一種社區共享的文化習俗。雖然這種習俗使人口過剩到每個人只能維持最低的生存水平,卻使人口全體保存下來了。劉易斯將這種平均工資稱為制度性工資(institutional wage),并將這種分配方式作為傳統社會的特征,以區別于現代市場經濟下工資由勞動的邊際產品所決定的收入分配方式,因而現代化過程也可以說等價于用勞動的邊際產品取代勞動的平均產品所決定的收入分配方式的過程。

上圖中,OM0就代表農村勞動邊際產品為零的這部分勞動力。由于大量農村剩余勞動力的存在,使得傳統農業部門一開始就可以對現代城市部門提供具有無限彈性的勞動力。當農村剩余勞動力被城市部門逐漸吸收完畢,抵達第一個轉折點,即“劉易斯第一拐點”M0之后,如果城市部門的擴張仍然需要更多的農村勞動力,則會先吸收M0M1段代表的農村勞動力。盡管農村勞動力邊際產品已經為正,由于城市工資仍高于其邊際產品,所以他們仍會被更高的城市工資所吸引而進入城市。M0M1這部分農村勞動可被視為準剩余勞動。 如果城市部門繼續擴張,則在M1點之右,由于傳統農業部門與現代城市部門的勞動邊際產品已完全相等,城鄉一體化的勞動力市場于是正式形成,經濟發展就結束了二元經濟的狀態,轉化為新古典學派所說的一元經濟狀態。 此時,無論在農村就業,還是在城市就業,他們的勞動收入是相等的。在M1之右,勞動供給曲線相對AB段更加陡峭。M1被稱為“劉易斯第二拐點”。

“劉易斯第一拐點”的到來預示著剩余勞動力無限供給時代即將結束,“人口紅利”正在逐漸消失。“劉易斯第二拐點”的到來,則表示剩余勞動力無限供給時代的徹底結束。由此看,在正常的市場經濟下,抵達劉易斯第一拐點的時間必定在抵達第二拐點之前,必定在吸收完了剩余產品為零的農村勞動力之后,才接著開始吸收那些邊際產品為正的農村勞動力;必定在吸收完了邊際產品較低的農村勞動力之后,才接著開始吸收那些邊際產品較高的農村勞動力。這是劉易斯模型隱含的根據吸收農村勞動力邊際產品,由低到高吸收農村勞動力進入城市的順序。在20世紀下半葉,以東亞經濟體為代表的一些發展中國家利用“人口紅利”,不但實現了工業化和城市化,而且實現了農業現代化,一躍而進入發達經濟體的行列。不過,不少發展中國家卻遲遲沒能抵達劉易斯拐點,或者在抵達劉易斯拐點之后,沒有找到新的經濟增長方式,陷入了中等收入陷阱。深入考證和解析劉易斯的二元經濟模型和如何抵達劉易斯第一拐點、劉易斯第二拐點的先后順序,對于正在努力防止落入中等收入陷阱、盡快跨入發達國家行列的當代中國,應該具有很強的借鑒意義。