十年十人十作:講一個黃專的故事

孫琳琳

十年十人十作:講一個黃專的故事

孫琳琳

2016年,“上海浦江華僑城十年公共藝術計劃”迎來了它的第一個十年,展覽希望通過對過去9年(2007至2015)的實踐的回望與梳理,向這項計劃的發起人和總策劃人黃專先生致敬并表達深切的懷念。從2007年開始的這項計劃所設定的“十年”,并不意味著在2016年的時候終結,回望過去歷史的同時,也在開啟下一個十年的未來。值得期待的是,OCAT在公共藝術領域的探索,在中國當代藝術的語境下,將提供一個可供討論、研究和參照的藝術實踐的案例。

公共藝術,當代藝術,回望,期待

一次集結:緬懷與重構

2016.12.19—2017.6.4

學術顧問:隋建國

展覽總監:欒倩

策劃人(按姓氏拼音排序):方立華 李榮蔚 李彧莎 王景

主辦:OCAT 上海浦江華僑城

1 汪建偉 新物種——觀看 2008

2016年12月18日下午4點半,隋建國的作品《偏離17.5度》第十個立方柱安放儀式開始了。

舞踏(Butoh)舞者鄒振華在殘陽中爬上鐵箱,緩慢扭動肢體,似冥想、如升天。最后,他弓腰折腿,以食指指天,象征有一人走了;又雙掌拍擊鐵箱十下,寓意十年十人悉數到場。

黃專走了。

隋建國、汪建偉、林天苗、谷文達、劉建華、愛德文·斯瓦克曼(Edwin Zwakman)、王廣義、徐震、姜杰、展望都來了。

十年在地創作,激活深滬兩個空間

如果不是黃專,“上海浦江華僑城十年公共藝術計劃”不會一做就是十年;如果不是黃專,業主不會同意把長寬1.2米的鐵箱擺進家里;如果不是黃專,當代藝術不可能在2平方公里的社區刷出強烈的存在感。

作為OCAT創始人和中國當代藝術的身體力行者,黃專視“浦江計劃”為長期任務,自2007年起,每年邀請一位藝術家因地制宜,舉辦公共藝術展,并收藏其作品,永久安放在華僑城公共空間。

這一計劃基于他的“文化野心”:“當代藝術首先應該是一種公共藝術,是我們這個時代各種深刻社會變革中的一項重要內容。”

黃專的公共藝術實踐要從1998年說起,那一年他設立了“第一屆當代雕塑藝術年度展”。他所倡導的“戶外美術館”、“完全公共空間的展事”,以及“生態雕塑”等概念,在2001年“第四屆深圳國際當代雕塑展”中得到進一步發展。參展藝術家根據深圳華僑城公共空間進行“在地創作”的模式,被汪建偉總結為:“把我們很熟悉的行動,在一個陌生的地方打開。”

2007年,新模式從深圳延續到上海,也就是“浦江計劃”,一堅持就是九年。2016年是計劃的第十年,也是集結與緬懷之年。第十位參展藝術家展望惋惜道:“黃專的想法是,第十屆的時候把以前九屆個展整合起來做一個回顧。九屆個展做完了,最后一屆回顧他沒來得及做。”

談到回顧展,OCAT館群總館館長欒倩說:“今天回頭來看黃老師的設計,非常有前瞻性,十個藝術家的作品集中展示也非常壯觀。接下來我們會根據現在的情況再設計下一個十年的公共藝術怎么做。”

十位藝術家的公共空間實驗

“浦江計劃”中亮相的作品,是只有“此人此時此地”才能實現的杰作。

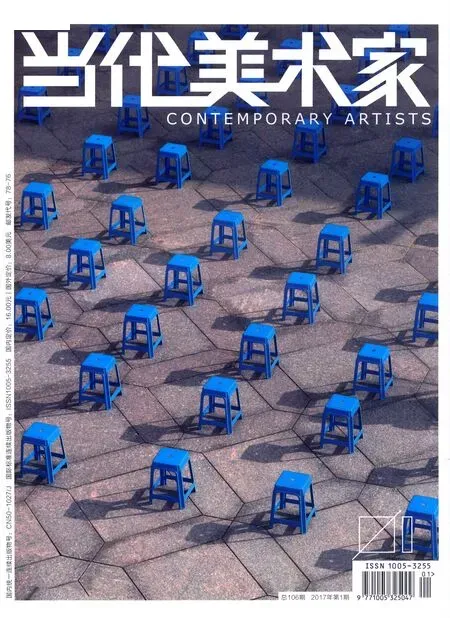

黃專并沒有刻意以某一代人或某類作品來代言自己的藝術觀,他是一位胸襟寬廣的學者和實踐者。隋建國《偏離17.5度》、汪建偉《新物種》、林天苗《對視》、谷文達《中園》、劉建華《遺棄》、斯瓦克曼《抱樹》、王廣義《冷戰美學》、徐震《運動場》、姜杰《大于一噸半》、展望《拓地》,這十位藝術家作品風格各異,在黃專的全力支持下,各自展開冒險與實驗。

劉建華感到浦江華僑城意大利水城式的建筑風格是一種挑戰,“在那里呈現裝置的時候,如果不跟環境發生一定關聯,很容易被建筑物完全帶走,作品就消失掉了。”最后呈現在蕩漾水底的成噸瓷垃圾,優美又尖銳,是他一貫舉重若輕的手法。

展望的《拓地》直截了當地占領了公共空間,薄如紙的不銹鋼板奪取了石頭的形,使反射其上的光線與滴落其上的雨滴更加耀眼,刺穿感官,將觀眾的身影也撕得粉碎。

谷文達則以腦洞大開的中式規劃表達了對粗糙城市規劃的不滿,“在中國后工業時代的情境下,引導比直接批評更有魅力、更可行。”

“年度紀念碑”《偏離17.5度》是“浦江計劃”中唯一涉及到時間的作品。藝術家隋建國建立起一個正南正北向的坐標,正好偏離新浦江城現有軸線17.5度,并每年在一個坐標點上安放一個鐵立方柱,直至生命結束。預計幾十年后,這些鐵立方柱將在社區內形成壯觀的“柱陣”。藝術家自述“柱陣”的靈感來自十三陵古代石碑,但其滲入社區的方式,也令人聯想起布朗庫西1938年在特爾古日烏安放的組雕與小鎮公共空間及公眾生活的交織互動。以時間為基準繁衍的“柱陣”成為個體生命的物質痕跡,隨時間塑造著公共空間的形狀。

“《偏離17.5度》滲透到這個社區,甚至放到業主院子里,就有一個溝通問題,這類問題對藝術的公共性實際上都是推進,”隋建國說。

2014年在“浦江計劃”中初次亮相的《大于一噸半》不僅是姜杰的野心之作,也是創作的里程碑。回憶起與黃專的合作,她說:“這十年,黃專把握住了品質和一種傾向性。有些事就是因為有這么一個人,你才會愿意參與,才覺得榮幸。我特別感謝他,提供了一個機會使我可以亮一下。”

1 “八十年代劇團” 讀詩劇場:游于藝 表演現場 2016

景觀社會,藝術何為?

1830年《紅與黑》面世時,公眾反應十分淡漠,初版只印了750冊。司湯達卻堅稱:“我將在1880年為人理解。”歷史果然兌現了他的預言。

1999年上映的《搏擊俱樂部》,成本6300萬美元、票房只有3702萬,卻觸動靈魂,啟發了對哲學的日常思索,被認為是“這個時代最偉大的電影”。

一個時代的異類,總在另一個時代被奉為先知。創作者的天職就是拿出獨一無二的作品,追求與眾不同,追求語不驚人死不休。

沒有理解就沒有愛嗎?卓別林曾打趣愛因斯坦:“他們歡迎我是因為他們都理解我,他們歡迎你是因為他們都不理解你。”

“黃專實際上是把當代藝術實踐跟城市空間實踐強行并置在一起,”汪建偉說。他的“新物種”即是強行并置的代表作,是現實與想象的混合體,他們默默與觀眾同在,不解釋。

徐震也認同這種“強行并置”:“往居民小區里放一些奇怪的裝置和雕塑,中國很多當代藝術就是這樣發展出來的。因為它不容易理解,所以你必須要去理解。這是中國當代文化發展的一種必然選擇。”

2009年,黃專鼓勵林天苗將雕塑放在幼兒園路口、小橋旁、登船碼頭、超市門口,等待居民去發現。2012年,他又協助王廣義穿越時空,再現了上世紀60年代的視覺記憶。王廣義說:“浦江華僑城公共項目最初定位的觀眾實際上就是普通人,他們甚至不是故意來看,就在旁邊走過,開車走過,或者是散步走過,和藝術不期而遇。這種感覺是非常有意思的,我想這也是黃專設計這個十年計劃最初的想法。”

在阿多諾的時代,藝術憑自律批判介入社會;而今天雖然與景觀社會同步律動,藝術依然可以不失想象力和反思力。黃專期待藝術能在公共空間中有所作為,從一個藝術組織者的角度來講,他抓住了重點。

“中國當代藝術的發展一定要和中國社會發生關系,在某種意義上,這是當代藝術唯一的一個問題。”黃專說。當藝術家作品和個人意愿放到社會中,公眾的反應是什么?藝術家對社會的責任又是什么?解決好這個問題,是中國藝術家得分的關鍵。

Ten Pieces of Works by Ten Persons in Ten Years: A story of Huang Zhuan

Sun Linlin

OCAT’s Ten Years Plan for Public Art has embraced itsfirst ten years, and this exhibition expresses tribute and reminiscenceto Mr Huang Zhuan, the initiator and chief planner of the plan, withthe review of last nine years’ practice. The year of 2016 doesn’t meanthe end of the plan, which was launched in 2007, rather, it is the startof the next ten years. Under the context of contemporary art, OCATwill provide a case which can be discussed, studied and referred to inthe exploration of public art, which is worth expecting.

Public art, Contemporary art, Review, Expectation