中國省域經濟金融協調發展的整體趨勢與差異化特征:基于兩系統耦合模型

李 斌

(中國人民銀行青島市中心支行,山東 青島 266071)

一、引言

改革開放以來,我國經濟發展和金融業改革同步推進、互為補充。一方面,經濟增長為金融發展提供了堅實基礎,金融種類日益豐富,金融資產總量大幅增加。另一方面,由于金融資源配置效率不斷提升,金融業成為調控宏觀經濟及優化社會資源配置的重要手段,一定程度上支持了實體經濟的高速增長。與此同時,經濟金融之間的協調發展問題日益凸顯,尤其是全球金融危機的爆發以及隨后的逆周期宏觀政策,使二者之間的矛盾成為經濟金融發展過程中不可回避的問題。2017年全國金融工作會提出金融工作的三項任務,其實質在于促進經濟和金融的良性循環,使金融業發展與經濟社會發展更加協調。

本文主要探討兩個方面的問題:第一,經濟系統與金融系統之間的整體協調性問題,即經濟系統與金融系統之間是否已經達到了良性循環,如果答案是否定的,那么關鍵的癥結在何處?第二,經濟金融系統發展的差異性問題,尤其是不同省域之間是否存在金融系統差異化發展的現象,當然這個問題也要站在與經濟系統協調發展的角度來探討。

二、文獻綜述

對經濟增長與金融發展關系的討論一直以來都是學界研究的熱點。戈德史密斯創新性地運用金融中介資產與國民生產總值占比來對金融發展水平加以衡量,并對金融發展與經濟增長之間的正相關關系進行了論證,這是對金融發展與經濟增長關系研究的開山之作。在此之后,麥金農提出的金融深化理論、肖的金融抑制理論以及20世紀90年代以來的內生增長理論都對二者效應分析做了拓展。李敬(2008)認為伴隨著歷史的不斷沉淀,逐漸形成了三代極具影響力的金融發展理論:第一代是由戈德史密斯(Goldsm ith)、肖(Shaw)以及麥金農(M ckinnon)等人開創,其研究成果系統地論證了金融發展在促進經濟增長中的地位、作用以及途徑;第二代是在汲取內生經濟增長理論成果基礎上,由羅默(Romer)和列文(Levine)等人提出;第三代則始于拉波塔(La Porta)等在1998年發表的《法律與金融》一文,主要強調了法律和制度對經濟增長與金融發展所起到的作用。

近年來,國內有關二者關系的研究也相當活躍,大部分學者在上述理論的基礎上進行了細化研究。談儒勇(2004)認為金融中介與經濟增長具有相關性,且經濟的長期增長受到金融發展的顯著推動。武志(2010)在剔除金融發展中的虛假成分后,研究了經濟增長與金融發展之間的關系,發現我國經濟增長能夠推動金融發展,并且金融發展的內在質量只能由經濟增長來提升。段進等(2011)通過對長株潭地區經濟增長與金融發展之間的關系進行實證研究,發現經濟增長與金融發展在一定程度上具有相互促進作用。楊誼(2012)主張對相關法律體系和金融監管制度進行完善,通過金融體制改革促進金融對經濟發展的積極作用。張金清(2013)從金融中介的角度出發,對金融發展對經濟增長的正向效應進行了論述。馬宏(2013)、徐景峰(2014)強調要注重金融結構的優化和平衡,將有助于提高經濟發展的穩定性。

值得注意的是,考慮到我國經濟發展的區域差異明顯,許多學者對我國金融發展與經濟增長的區域差異進行了剖析。周好文等(2004)利用誤差修正模型研究我國東、中、西三大區域經濟增長與金融中介之間的關系,結果表明,二者均存在顯著的長期相關性。王景武(2005)通過誤差修正模型以及格蘭杰因果檢驗得出了我國的經濟增長與金融發展之間存在顯著地區域差異的結論,其中,東部地區呈現出經濟增長與金融發展之間的相互促進,而西部地區的經濟增長與金融發展則呈現出負向因果關系。冉光和等(2006)基于我國各大區域的省級面板數據,運用誤差糾正模型,對我國區域經濟增長與金融發展之間的長短期關系進行了研究,認為在不同的條件下,經濟增長與金融發展之間關系并不穩定,各區域間差異明顯。李艷等(2009)認為各地區經濟增長與金融發展之間的具體關系存在較大差異,其中,東部經濟與金融之間表現出更為顯著的正向關系。閆麗瑞等(2012)利用1978—2009的樣本數據驗證了我國區域金融發展與地區經濟增長間的關系,發現二者均具有長期均衡關系,金融發展對經濟增長發揮了重要作用,但其貢獻水平在各地區之間存在差異。孫林(2012)認為,我國西部金融發展具有引導經濟增長的單向長期因果關系,而無明顯的短期因果關系,東部則存在明顯的雙向長短期因果關系。陳東(2015)使用2002—2011年的面板數據,檢驗了區域金融發展對混合所有制經濟效率變化的影響,認為金融發展推動混合所有制經濟全要素生產率增長率效應呈現中、西、東部遞減特征。

從既有文獻來看,已有研究雖通過計量方法實證檢驗了金融發展與經濟增長的線性或非線性關系以及區域差異,但僅就因果關系進行了檢驗,并未就金融發展與經濟增長的協調發展水平以及金融發展的差異化分布進行量化處理,從而對經濟、金融系統之間的協調關系及作用機理缺少更為深入的認識,導致研究結論缺少說服力和操作性。動態耦合模型恰能彌補這一不足。本文在借鑒已有研究的基礎上,嘗試建立金融發展和經濟增長兩系統動態耦合模型,并對我國28個省域經濟中心城市2005—2016年的金融發展與經濟增長之間的協調發展關系進行度量,分析其作用機理及差異化原因。

三、理論模型與變量選擇

(一)耦合模型

“耦合”是物理學術語,是指兩個及以上系統的相互依賴程度,分為“協調”和“發展”兩個方面。協調是截面概念,考察在特定時點上,兩系統間的相互配合程度;發展是時序概念,考察隨著時間的延續,兩系統共同變化的過程,具體表現為系統從低級到高級、從簡單到復雜的演進。耦合綜合了協調度和發展度,全面考察了兩系統之間的協調發展程度,具體判斷標準如表1。

表1:耦合度的判別標準

有關兩系統耦合值的計算方法較為統一,求解過程如下(廖重斌,1999):

假設存在兩個交互關聯的系統,各自的發展水平由綜合指數X、Y分別標識,則有

其中,C為兩系統協調度;T為兩個系統的綜合評價指數,也稱為發展度,α、γ代表兩系統對綜合發展水平的重要性(權重),對本文探討的金融發展、經濟增長兩系統而言,假設兩個系統同等重要,可設定α=γ=1/2;D為兩系統耦合度,用于度量協調發展水平。

(二)指標體系及數據處理

考慮數據可得性,分別對金融發展和經濟增長兩系統進行了詳細界定,具體指標體系及說明見表2。根據前述指標體系,本文選擇了中國東中西三大區域28個省域經濟中心城市①(包括直轄市、省會經濟中心城市和計劃單列市)2005—2016年的面板數據。文中所用數據來源于歷年《中國統計年鑒》、《中國金融年鑒》、《新中國六十年統計資料匯編》及萬得資訊等。部分缺失數據,統一采用趨勢擬合法進行估算。

由于雙系統各指標數據的量級和量綱差異較大,因此實證分析之前需要對數據進行標準化處理。首先,本文采用組間極值法展開標準化處理。依據指標的正負特征,首先找出各指標數據中的最大值max Pij和最小值min Pij,根據下式進行核算:

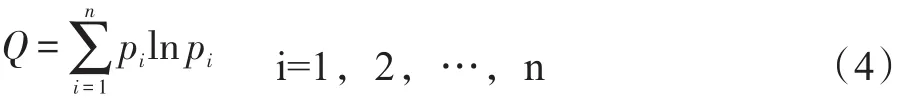

對數據進行標準化處理后,就可確定各指標的權重值。為避免主觀因素帶來的偏差,本文采用熵權法確定各因子的權重。它能夠從數據本身出發,避免主觀意識誤差,獲得相應權重。熵的計算方法如下:

在數據的處理過程中,pi可以看作是每個樣本下的觀測值。在求得熵的基礎上,可以利用可觀測的數據進行下一步的計算。設Xij(i=1,2,…,n;j=1,2,…,m)為第i個系統中的第j個指標值。當j確定時,如果Xij的變動越大,則此指標對系統的貢獻就越大,權重也相應地越大。計算第j項指標下,第i個系統的特征比重為:

當Xij差異越大,ej越小,指標對于系統的比較作用越大。因此有差異系數:

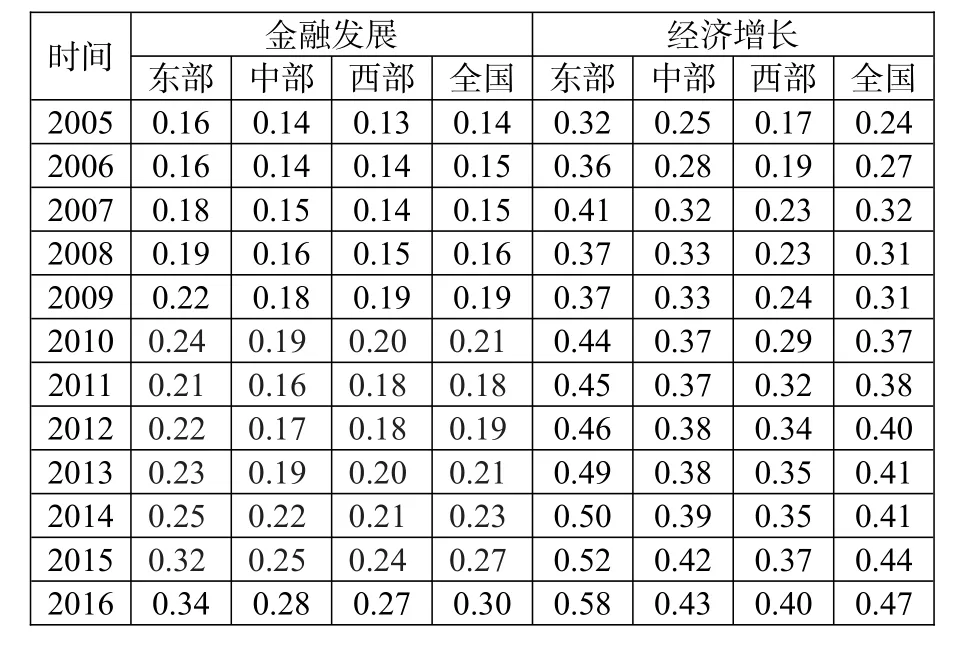

若gj的值越大,則表明該指標的作用越顯著,因而計算出來的權重值也越大。最后確定權重,令:

其中,ωj為歸一化的權重值。

表2:金融發展與經濟增長指標

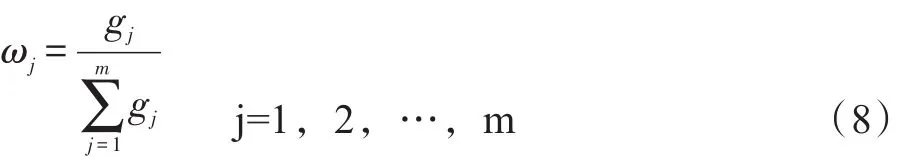

最后,綜合指數可測算單個系統的整體發展情況,其計算公式為:

上式中Xn、Yn分別為金融發展與經濟增長兩系統的綜合指數;ωi、ωj分別為各因子的指標權重;Yin、Xjn分別表示各因子的標準化數值。以此為基礎,可進一步計算兩系統的耦合度。

四、實證分析

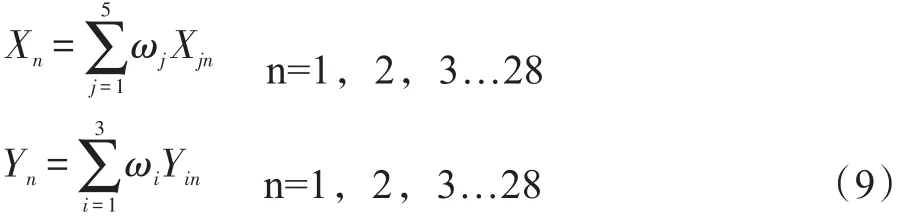

借助兩系統綜合指數對經濟增長和金融發展整體趨勢和區域差異加以分別判斷,進而利用耦合模型,對兩系統協調發展度進行估算。兩系統綜合指數值的計算結果如表3所示。

(一)經濟、金融系統發展變化

1.經濟增長指數。

經濟特征一:經濟呈現整體上升態勢,但階段性特征明顯。2005—2016年,我國經濟增長綜合指數研究期內的總體均值從0.24上升至0.47,增幅95.8%。其中分為三個階段:第一階段:2005—2007年,我國經濟保持較快發展勢頭,經濟增長指數年均增加0.04。第二階段:2008—2014年,受全球金融危機影響,經濟增速回落,這一時期經濟增長指數年均增加僅0.01。其中,受擴張性財政政策影響,2010年經濟增長指數逆市大幅提升,對這一時期指數改善具有顯著貢獻。第三階段:2015—2016年,我國經濟結構調整政策逐漸生效,電子商務、移動支付等新興產業對經濟增長和人均收入提高產生重要影響,經濟開始步入追求增長質量和效益的內涵式發展階段,這兩年經濟增長指數年均增加0.03,表明我國經濟正逐步從衰退中復蘇。

經濟特征二:東部經濟彈性較大,中西部差異逐漸縮小。分地區來看,東部經濟增長指數最高,2016年為0.58;中部其次,為0.43;西部最低,為0.40。從時間序列來看,2005—2016年,東部經濟增長指數增幅為0.26,高于西部和中部,由此東部與中西部之間的差距逐漸拉大。同時,相對于中西部,東部受全球金融危機的影響最大,經濟恢復也最快,表現出較強的彈性。比較中部和西部,西部增幅高于中部,中西部區域差異呈縮小態勢。

2.金融發展指數。

金融特征一:盡管危機后金融發展速度加快,但整體仍滯后于經濟發展。從時間序列來看,研究期內金融發展指數除2011、2012年出現小幅下降外(受國內股市波動影響),其他時間段均呈現穩步發展態勢,由0.16提高到0.34,尤其是2013年之后,金融發展增速加快。這一期間,盡管爆發了全球金融危機,但得益于未完全開放的金融體制以及國有銀行主導的金融體系兩方面形成的自發性保護,加之金融當局的嚴格監管,我國金融業得以平穩發展。從橫向比較來看,2005—2016年,金融發展指數增長0.16,經濟發展指數增長0.23,金融發展落后于經濟發展,直接融資發展緩慢是其主要原因之一。

金融特征二:東部金融率先發展,區域差異化特征更加明顯。從分區域的金融發展指數來看,東、中、西三大區域的金融發展指數分別由0.16、0.14和0.13增加至0.34、0.28和0.27,與全國整體趨勢相同,均呈現出穩步上升態勢。具體來看,2005年東、中、西部分別為0.16、0.14和0.13,三區域之間空間差異表現為東高西低,但發展差異較小;至2016年,三區域金融發展水平分別提高了0.18、0.14、0.14,三區域穩步發展的同時,區域間差距持續擴大,具體表現為東部率先發展,與中西部差距變大,而中西部之間的差距相對縮小。

表3:金融發展與經濟增長綜合指數

(二)耦合分析

第一,從時間序列看,金融發展與經濟增長逐步趨向協調發展。由圖1可以得知,雙系統耦合度從0.41上升為0.59,增幅為43.9%,表明經濟金融協調發展程度不斷提高。其中,除2010—2011年出現輕微波動外,其他時間段均表現為增長趨勢,且2014—2016年增加幅度明顯上升,連續兩年增加值達到0.3,耦合度發展速度呈加快趨勢。當然,研究期內僅從瀕臨失調衰退轉變為低級協調發展,基本接近初級協調發展,表明耦合絕對水平還較低,金融發展與經濟增長雙系統耦合度仍有很大發展空間。

第二,從內部結構看,金融經濟協調度更易受到危機沖擊的影響。將耦合度分為協調度和發展度兩個維度,研究期內協調度由0.85提高為0.93,發展度由0.19提高為0.38,后者提升較為明顯。從2010—2012年耦合度的波動來看,因受金融危機及危機應對措施的影響,協調度由0.92下降為0.87,下降0.05;發展度由0.28上升為0.29,上升0.01。由此可見,金融危機對我國雙系統耦合模型的沖擊主要表現在協調度方面,即造成經濟金融之間協調關系的失衡,這一現象與我國以債務融資為主的金融體系密切相關。

第三,從區域分布看,東、中、西部耦合度梯次分布,東部率先進入初級協調發展階段。東部、中部、西部的耦合度分別由0.43、0.42、0.38變動到0.63、0.58、0.56,增幅分別為46.5%、39.1%、47.4%。具體來看,首先,東部地區由2005年的瀕臨失調衰退,上升至低級協調發展(2009年),最終于2015年實現向初級協調發展的轉變。其次,中部地區2005年同樣處于瀕臨失調衰退階段,由2013年上升至低級協調發展階段,延續至今。再次,西部地區與中部地區的耦合值發展過程相似,不同的是,西部地區2014年才實現向低級協調發展的躍遷。由此可知,我國自東向西,耦合水平呈現明顯的梯次下降狀況。比較樂觀的一點是,通過比較各區域耦合發展速度可以發現,西部經濟中心城市耦合發展速度明顯高于中部,兩區域耦合度差異有縮小的趨勢,因此,未來可能出現中西部耦合的趨同,但同時如何更好地提高中部經濟中心城市的耦合發展速度以及縮小與東部耦合差異是未來亟須解決的問題。

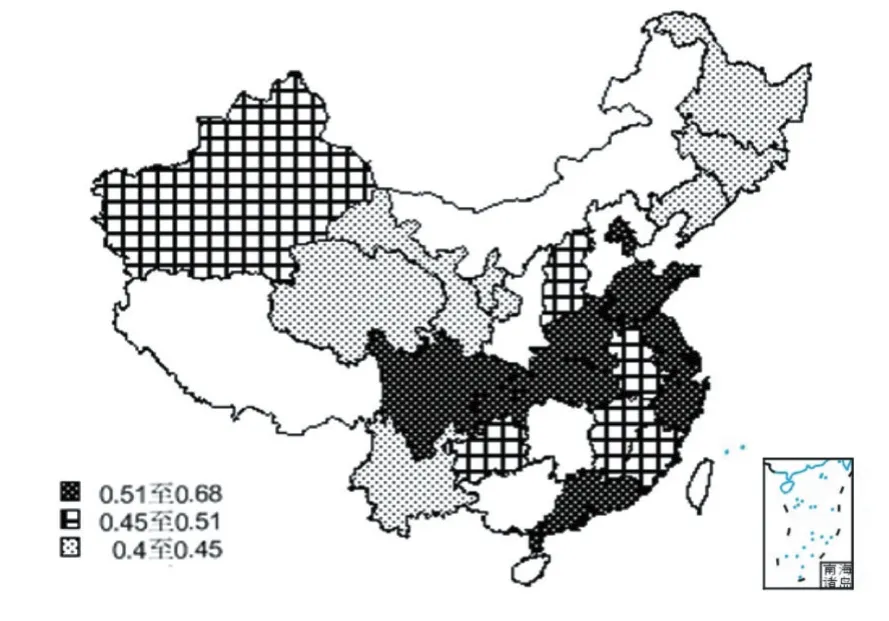

第四,從發展層次來看,高中低水平占比呈金字塔結構。根據耦合度水平,將我國28個中心城市分為高中低三個級別。其中,高級水平城市已經達到初級協調階段,在全部城市中占比7.1%;中級水平城市達到低級協調階段,占比39.3%;低級水平城市達到瀕臨失調階段,占比53.6%②。綜上可知,當前超過一半的經濟中心城市依然處于失調衰退類,而處于協調發展類經濟中心城市當中絕大部分經濟中心城市屬于低級協調發展階段。通過觀察雙系統耦合度省域空間分位圖(見圖2)可以發現,處于協調發展階段的省區基本位于東部沿海和長江流域,且自東向西耦合水平梯度分布現象明顯,同時中、西部區域形成了廣闊的失調衰退連綿區域,需要引起注意。

圖2:金融發展與經濟增長耦合度空間分位圖

五、主要結論

本文利用系統耦合方法模型,對我國省域經濟與金融雙系統之間的協調發展關系進行了耦合分析,對其整體趨勢和差異化特征做出了基本判斷,得出如下結論:

第一,從整體趨勢來看,研究期內經濟系統和金融系統均有明顯提升,經濟金融協調性同樣得到提高,但金融系統落后于經濟系統發展,從而限制了協調性改進的空間,并且經濟、金融雙系統之間的良性循環通道并未完全打通。理論上講,金融是實體經濟的血脈,金融與經濟之間應當共生共存。即經濟發展應當帶動金融發展,金融發展又將進一步推動經濟發展。但從現實數據來看,2005年,全國經濟金融耦合度均值為0.41,尚處于負向耦合,即失調發展階段,表明經濟金融之間并未形成良好的互動發展關系。隨著改革不斷深入,經濟金融系統不斷完善,雙向通道陸續開啟,2016年,全國經濟金融耦合度達到0.59,已經進入正向耦合區間,即將進入初級協調發展階段。然而,從發展絕對水平來看,距離優質協調發展尚有較大空間,究其原因,既與經濟結構、金融結構等單個系統內部問題有關,也與金融落后于經濟發展的長期現實問題有關,因此,打破金融抑制、推動金融深化仍有一段很長的路要走,而重點發展直接融資是暢通渠道的關鍵環節。

第二,從差異化特征來看,東部表現出明顯的差異性,中、西部表現出較強的趨同性。一方面,無論經濟或金融,東部均實現率先發展,尤其是東部金融系統提升幅度超過經濟系統,并且經濟金融協調度也得到明顯提升,使得東部地區早于中、西部,提前進入初級發展階段。這一結果與前述金融行業的發展有助于提高協調度的發現相互印證。另一方面,隨著重慶、成都等西部城市的崛起與長春、哈爾濱等中部城市陷于衰退,中西部之間的趨同性越來越強,尤其是在經濟系統方面,二者差距逐漸消失。從這個角度來看,東、中、西地域劃分所代表的經濟差距越來越表現為一階性,即東部與中、西部之間的差距,而不是傳統東部與中部、中部與西部的二階差異。因此,在常態化的產業政策方面更需要強調中、西部之間的經濟協同和金融協同,并加強東部地區向其他地區的資源傾斜,克服因市場失靈導致的差距不斷擴大問題。

第三,從危機沖擊來看,發達區域經濟系統最易受到金融危機的影響,從而造成全國經濟金融協調關系的失衡。由于研究期內涵蓋了一次大型全球金融危機,本文得以考察了金融危機對耦合度的影響。研究發現,金融危機主要從兩個層次對我國經濟金融系統之間的協調發展關系造成沖擊:一方面,從經濟金融系統層次來看,由于加入WTO之后,我國經濟對外開放程度顯著提高,經濟系統對全球經濟金融風險的反應更加敏感。反觀金融系統,由于遠未達到完全開放程度,研究期內并未受到顯著的持續性影響。另一方面,從區域差異層次來看,由于經濟開放度和成熟程度不同,東、中、西部對危機的反映亦有區別,其中東部經濟受危機影響最大,但恢復速度也最快,表現出較好的經濟彈性。上述證據表明,金融危機主要對發達區域的經濟系統造成沖擊,進而影響全國經濟系統和金融系統之間的協調度,造成兩系統之間的協調關系失衡。因此,當危機來臨時,穩定東部經濟應當是政策首要任務,貨幣政策和財政政策應當更具有區域差異性以保證其針對性。同時,應當穩步推進金融系統的對外開放,以保證金融風險相對隔離和金融系統相對安全,避免國際金融沖擊通過金融系統向國內傳導。

注:

①受數據限制,僅28個經濟中心城市滿足要求。其中,東部城市包括:北京、上海、天津、濟南、青島、南京、蘇州、寧波、杭州、廈門、廣州、深圳、大連、沈陽;中部城市包括:鄭州、武漢、哈爾濱、長春、合肥、南昌;西部城市包括:成都、重慶、貴陽、蘭州、昆明、西安、銀川、烏魯木齊。

②具體來看,僅北京和上海為初級協調發展;天津、濟南、南京、寧波、杭州、廣東、深圳、鄭州、武漢、成都、重慶為低級協調發展;大連、沈陽、青島、蘇州、廈門、哈爾濱、長春、合肥、南昌、貴陽、蘭州、昆明、西安、銀川、烏魯木齊為瀕臨失調衰退。

[1]M cKinnon R I.1973.Money and capital in economic development[M].Brookings Institution Press.

[2]Goldsm ith R.1969.Financial structure and economic development[M].Yale University Press.

[3]Shaw E S.1973.Financial deepening in econom ic development[M].Oxford University Press.

[4]趙丹妮,許珊珊,吳非.政府干預、區域金融發展與經濟增長之謎——基于財政分權視角下的廣東經驗研究[J].金融發展研究,2015,(10).

[5]李敬.中國區域金融發展差異研究[M].人民出版社,2006.

[6]談儒勇.金融發展與經濟增長:文獻綜述及對中國的啟示[J].當代財經,2004,(12).

[7]楊誼,劉軍.金融壓抑下的金融體系與經濟增長[J].生產力研究,2012,(10).

[8]張金清,陳卉.我國金融發展與經濟增長關系的適度性研究[J].社會科學,2013,(5).

[9]馬宏.社會資本、金融發展與經濟增長——基于中國東中西部省際數據的實證檢驗比較[J].經濟問題,2013,(9).

[10]徐景峰.金融結構與經濟增長的關系研究——基于資金供給角度[J].財經論叢,2014,(3).

[11]周好文,鐘永紅.中國金融中介發展與地區經濟增長:多變量VAR系統分析[J].金融研究,2004,(6).

[12]王景武.金融發展與經濟增長:基于中國區域金融發展的實證分析[J].財貿經濟,2005,(10).

[13]冉光和,李敬,熊德平,溫濤.中國金融發展與經濟增長關系的區域差異[J].中國軟科學,2006,(2).

[14]楊艷,李新波.中國區域金融發展與經濟增長關系的實證研究[J].云南財經大學學報,2009,(2).

[15]閆麗瑞,田祥宇.金融發展與經濟增長的區域差異研究——基于我國省際面板數據的實證檢驗[J].宏觀經濟研究,2012,(3).

[16]孫林,楊俊.我國區域金融發展與經濟發展關系再研究——基于我國三大區域面板數據的檢驗和分析[J].經濟經緯,2012,(2).

[17]陳東.中國混合所有制經濟效率提升與金融發展“閾值效應”——基于中國省際面板數據的實證分析[J].山西財經大學學報,2015,(2).

[18]王小魯,樊綱.中國地區差距的變動趨勢和影響因素[J].經濟研究,2004,(1).

[19]范祚軍,關偉.差別化區域金融調控的一個分區方法——基于系統聚類分析方法的應用[J].管理世界,2008,(4).

[20]李福祥,魏江峰.西部欠發達省區經濟增長中的地方金融新政研究——基于甘肅省的實證分析[J].管理世界,2012,(3).

[21]陳先勇.區域金融市場——中小商業銀行民營化的內在驅動力[J].中國軟科學,2003,(2).

[22]谷任,鄺國良.產業集聚、金融發展與產業競爭力[J].中國軟科學,2007,(6).

[23]鄭志剛,鄧賀斐.法律環境差異和區域金融發展——金融發展決定因素基于我國省級面板數據考察[J].管理世界,2010,(6).

[24]宋凌峰,葉永剛.中國區域金融風險部門間傳遞研究[J].管理世界,2011,(9).

[25]李延軍,王海川.基于Malmquist-Tobit模型的京津冀區域金融效率及影響因素分析[J].金融發展研究,2016,(3).

[26]逯進,周惠民.中國省域人力資本與經濟增長耦合關系的實證分析[J].數量經濟技術經濟研究,2013,(9).

[27]廖重斌.環境與經濟協調發展的定律評判及其分類體系——以珠江三角洲經濟中心城市群為例[J].熱帶地理,1999,(2).