誰是弱勢群體:經濟、政治、社會維度下的城管與攤販對比研究

——基于G市Y區的調研

劉升

(中國農業大學人文與發展學院,北京100193)

誰是弱勢群體:經濟、政治、社會維度下的城管與攤販對比研究

——基于G市Y區的調研

劉升

(中國農業大學人文與發展學院,北京100193)

城管與攤販的關系長期以來被人們界定為“強勢群體”和“弱勢群體”的關系,文章采用質性研究方法,通過從經濟、政治和社會三個維度對比一線城管與攤販之后發現,一線城管隊員在客觀條件上并不比攤販強勢。相反,一線城管隊員與攤販都屬于絕對意義上的社會弱勢群體,正因為雙方都是弱勢群體,在能夠動用的社會資源有限,且都面臨生存競爭的背景下,城管與攤販雙方才更容易爆發激烈的肢體沖突。

城管;攤販;弱勢群體

一、前言

當前,隨著城鎮化的快速推進,我國正在進入以城市型社會為主體的新的城市時代。但在城市治理領域,由于城管與攤販之間暴力沖突的頻頻出現,城管已成為社會沖突的高發地帶,引起國家和社會的高度關注。因此,對城管的研究已不僅關系到上百萬城管和2553萬左右[1]攤販,更是關系到“推進國家治理體系和治理能力現代化”的重大問題。但目前學界對城管的研究主要集中在城管執法、城管體制和城管形象等宏觀方面,對一線城管人員的具體身份卻少有研究。人們更多的是憑借主觀印象,理所當然的將城管與攤販的沖突界定為“強勢群體”欺負“弱勢群體”的行為,進而對一線城管執法人員進行指責,甚至由此引發一系列群體性事件,影響社會穩定。那么,城管與攤販的關系是否真的可以認定為“強勢群體”與“弱勢群體”的關系呢?

什么是弱勢群體?從2002年朱镕基總理在政府工作報告中首次提出“對弱勢群體給予特殊的就業援助”之后,學界也對弱勢群體進行了深入研究。其中,由于專業背景和研究角度的不同,不同專家學者對弱勢群體的定義并不完全相同,即使連稱謂也包括了社會弱勢者、脆弱者群體、社會脆弱群體、弱勢者、底層社會群體等不同的表述方式。總的來說,當前對弱勢群體的概念界定,包括抽象和具體兩個層面。在抽象層面,王思斌認為“弱勢群體是在遇到社會問題的沖擊時自身缺乏應變能力而易于遭受挫折的群體。”[2](P17)鄭杭生、李迎生認為“弱勢群體是指那些依靠自身的力量或能力無法保持個人及其家庭成員最基本的生活水準、需要國家和社會給予支持和幫助的社會群體。”[3]而按照國際社會學界、社會工作和社會政策界達到的基本共識,所謂社會弱勢群體是指那些由于某些障礙及缺乏經濟、政治和社會機會而在社會上處在不利地位的人群[4]。在具體層面,錢再見提出,“弱勢群體是由于社會結構急劇轉型和社會關系失調或由于一部分社會成員自身的某種原因(競爭失敗、失業、年老體弱、殘疾等)而造成對于現實社會的不適應,并且出現了生活障礙和生活困難的人群共同體。”[5]張敏杰認為弱勢群體“是指由于自然、經濟、社會和文化方面的低下狀態而難以像正常人那樣去化解社會問題造成的壓力,導致其陷入困境、處于不利社會地位的人群或階層;在社會變遷的進程中,這個群體是社會援助的對象,是社會福利的接受對象。”[6](P21)孫立平指出,弱勢“至少有這樣三層含義:第一,他們的現實生活是處在一種很不利的狀況之中;第二,他們在市場競爭中所處的弱勢地位;第三,在社會和政治層面,他們也往往處于弱勢的地位。”[7](P248)孫迪亮認為弱勢群體“是指由于某些障礙及缺乏經濟、政治、社會機會而被排除在社會經濟發展進程之外,不能充分享受到社會經濟發展的成果,在社會上處于不利地位的人群,包括生理性弱勢群體和社會性弱勢群體。”[8]薛曉明也認為,“弱勢群體是指在生活物質條件方面、權力和權利方面、社會聲望方面、競爭能力方面以及發展機會方面處于弱勢地位的群體。”[9]

可以看出,雖然不同專家學者從政治學、經濟學、社會學等不同角度對弱勢群體進行了不同的定義,但總結起來,弱勢群體主要包括幾個特征:首先是經濟上弱勢,即經濟收入較低,這已成為衡量弱勢群體的首要條件;其次是政治上的弱勢,即對政策影響能力有限,無法通過制定政策來保障自己的利益;最后是社會上的弱勢,即現實社會處境,社會評價,社會就業機會等處于不利地位。

筆者調研的G市為我國西南省會城市,常住人口接近500萬,其中的Y區位于G市中心位置。G市城管是全國最早一批進行城管綜合執法試點的地區,歷年來獲得國家多項榮譽,而其中的Y區則是G市城管的示范點。包括流動人口在內,Y區現有人口約135萬人。Y區城管大隊成立于1985年,下屬4個片區20多個中隊,根據中隊管理位置和范圍的不同,每個中隊有15~50名城管隊員,整個大隊現有城管隊員1000人左右。在2014年底,筆者對G市Y區進行了大約1個月的參與式調研,調研對象包括攤販、城管、路人等,采用訪談法、觀察法和資料法等研究方法,以更加深入地理解城管與攤販的情況。

二、城管與攤販,誰是弱勢群體?

(一)作為一線執法人員的城管

對于城管,其本身包含兩層含義:第一種是抽象的城管,指的是作為國家機構一部分的城管機構;另一種是具體的城管,即城管機構中具體的城管隊員。

在具體城管隊員中,根據就業形式,又可分為編制內城管與編制外城管(又稱協管)兩種,其中,編制內城管主要來源于國家公務員考試、部隊轉業和其他政府部門調入三種形式,具有國家正式公務員編制;而編制外城管則都是來自于城管大隊的社會招聘,雖享受政府工資待遇,但不具有公務員身份。

在城管機構中,協管人員是構成城管的主要群體。在Y區的1000多名城管隊員中,編制內城管只有300余人,協管人員達到近700人,而這種協管人員占城管多數的情況在全國是普遍現象,如廣州市有3196名編制內城管公務員和6000余名協管員,協管人員所占比例遠遠超過編制內人員[10]。而在具體的一線執勤城管環節,協管人員的比例更高。筆者隨機抽取Y區的兩個執勤中隊發現,其中一個中隊47人,其中協管38人,協管人員占80.1%,另一個中隊26名隊員中只有3名編制內城管,協管占比高達88.5%。由于編制內城管與編制外城管存在巨大不同,因此,為了更好的理解城管,本文中所指的城管是指占城管絕大部分的具體一線協管隊員。

(二)無證擺攤的攤販

攤販作為一個流動性群體,其準入門檻比城管更低,其構成較城管也更加復雜,它既包括了傳統認知中的老弱病殘、進城農民工等弱勢群體,也包含了很多臨時充當攤販的白領、退休人員、無所事事人員等,甚至包括了大量找不到工作或者好逸惡勞的兩勞釋放人員、混混、地痞等社會邊緣人員。但相對而言,進城農民仍占據攤販的絕大部分,如廣州攤販中的97%都是外地人[10]。因此,本文所對比的攤販主要是攤販中數量最多的進城農民攤販。

(三)對比視角下的城管與攤販

由于界定弱勢群體的標準很多,而攤販又被認為是傳統的弱勢群體,因此,本文將從經濟、政治和社會三個主要方面將一線城管隊員與攤販進行對比。

1.與攤販相比,一線城管隊員在經濟上并不強勢

城管隊員作為城管大隊的員工,城管大隊發放的工資是絕大部分城管隊員的唯一收入或主要收入。但由于占城管大多數的一線協管隊員屬于招聘標準低的社會臨時招聘人員,不具有公務員編制,所以他們的工資待遇也比正規城管隊員低很多。在G市,2009年前協管的工資僅為每月700元,之后隨著G市最低工資的提高,協管人員的工資漲為每月1500元,但即使加上加班費等額外補貼,一個協管人員的工資每月都不會超過2000元。不僅G市,城管人員的低工資已是普遍現象,2013年廣州絕大部分協管員實際到手的工資可能也只有1500元[10],可見城管收入之低。相比之下,攤販的收入雖然非常不穩定,但收入卻并不比一線城管低。筆者隨機調研了Y區的二十多名攤販,他們月純收入全部都在2000元以上,個別攤販月純收入甚至達到上萬元。這種攤販收入比城管高的情況在全國也屬于普遍現象,因此,相對而言,在經濟上,攤販大多比城管更加強勢,為此甚至出現了城管因不堪生活壓力而轉行做攤販的情況,而讓攤販轉行做城管卻很難(案例1)。

案例1:失敗的“招安”

陳某20多歲,常年在Y區人行道擺攤做手機貼膜的小生意,雖然每天都受到城管“騷擾”,但他仍堅持采用和城管“打游擊”的方式留下。每次被城管抓到,他都表示他是因找不到工作才“被迫”在街上貼膜。于是,城管大隊長想到對陳某進行“招安”,讓其加入城管,這樣,既少了一個頑固攤販,也解決了城管招不到人的情況,一舉兩得。但陳某卻在問過城管的收入后直接拒絕了城管大隊長的提議。他表示,城管工資太低,他現在做手機貼膜,即使再不好好做,一個月二三千元(純收入)還是有的,而且現在工作還輕松,他想做就做,不想做就不做,而做城管收入低,工作還不自由,所以認為還是做攤販好。

2.政治上,城管的強勢也并不突出

(1)權力不足

城管雖然是國家認可的具有行政執法權的執法人員,但并不代表所有一線城管人員都具有執法權力且敢于使用這些權力。

一方面,大部分一線城管并不具有執法權。一線城管大部分都是協管隊員,根據我國《行政處罰法》規定,行政處罰必須由公務員做出。因此,占一線多數的協管人員并不具有行政處罰的權力,他們僅僅具有勸說的權力,而勸說則往往難以起到實質作用。另一方面,一線城管隊員對使用執法權心存顧慮。這是因為,城管權力是一種“弱權力”。《行政處罰法》規定“限制人身自由的行政處罰權只能由公安機關行使”,這樣,即使協管隊員在幫助編制內城管行使行政處罰權的時候,根據法律規定,城管不能控制對方人身自由。在扣押攤販經營工具過程中,如攤販情緒過激,雙方就非常容易爆發沖突,而因城管不具有警察那樣的執法身份,所以即使被打,城管也不能像警察那樣以妨礙公務為由懲處攤販,而僅僅是按照打架斗毆的民事糾紛方式調節,最后大多也只能不了了之。同時,城管執法權力的社會基礎不足,城管扣押攤販經營工具經常會遭到圍觀者指責,為了避免帶來政治上的群體性事件,政府也會限制城管使用執法權,為此,G市城管大隊甚至設立了“委屈獎”。專門頒發給那些“打不還手,罵不還口”的城管隊員,而這些措施帶來的直接后果就是城管不敢使用執法權。所以,在城管正規權力不足的情況下,一線城管隊員不得不通過“鮮花執法”“微笑執法”“眼神執法”等“柔性執法”方式來管理攤販,甚至出現城管與攤販對跪,城管也需要靠“裝死”博取輿論同情等極端情況,這也表明普通城管隊員的權力弱勢地位。

(2)權利缺乏

在大眾看來,城管是侵害攤販“生存權”的施害者,但實際上,城管隊員的“生存權”同樣得不到保護。由于一線城管隊員大多是城管大隊通過社會招聘的臨時人員,采用合同制的用工形式,對于這些城管隊員而言,他們大多來自城市中的底層,做城管的工資收入幾乎是他們收入的唯一來源,是他們生存的保證。但一方面,一線城管人員的工作環境具有高度風險。一線城管隊員來自于城管大隊的社會招聘,不具有公務員身份,不能擔任管理崗位,所以大多只能從事編制內城管隊員不愿從事的街頭巡邏工作。而室外工作的環境和風險都要遠遠高于室內,一旦與攤販發生沖突,地方政府往往為了政治上的維穩,就會直接要求城管大隊將這些協管人員開除,而這些協管人員因本身簽訂的就是臨時合同,所以難以維權(案例2)。另一方面,一線城管的身份決定了他們的權利容易受到侵犯。即使協管人員在室外艱苦的環境中沒有犯錯誤,但他們臨時工的身份仍然使得他們的工作權利沒有保障。如在2014年底,為了整頓執法,河北省全面清理執法隊伍,一次性取消8萬名臨時工執法資格,其清理的都是一線的協管人員。因此,作為一線城管人員,他們從事的是城管大隊中最苦最累的工作,但由于臨時工的身份,他們的權利仍然無法保證。

案例2:認真工作而被開除的城管

2013年,Y區一名協管隊員在按照城管大隊要求清理街頭攤販的過程中,一名攤販首先動手打了他,但因他曾經當過兵,所以在隨后的自衛過程中失手將攤販打傷。雖然事后他賠償了攤販的醫藥費,但由于攤販仍天天跑到政府上訪,要求嚴懲“打人者”,地方政府和城管大隊為了息事寧人,只有找了一個借口將該城管隊員開除。

(3)政治影響力較弱

對于處于社會底層的攤販而言,因缺少利益代言人,被認為政治影響力較弱。但即便是看似強大的城管部門,與其他政府部門相比,其政治影響力也處于弱勢地位。研究發現,雖然全國各地都設有城管綜合執法機構,但城管在國家層面甚至省一級層面(直轄市除外)卻沒有一個統一領導機構或業務主管部門,因此城管在國家或省級立法和政策制定層面都缺少法定的代言人。這樣,城管在體制內沒有正當的表達利益、發表專業意見的全國性渠道,利益表達能力微弱,中央政府甚至省級政府都無從了解城管領域的具體情況。城管綜合執法試點多年來,至今全國也沒有一部專門的城管法律,甚至全國都沒有統一的城管制服。由于缺少直接的業務指導部門,使得城管在實際操作中的很多問題難以有效上報和解決,難以對政策和立法形成影響,這也使得城管執法與立法領域相分離,立法的人不了解城管具體執法情況,城管具體執法人員難以表達自己利益,最終導致城管“高成本執法”的局面難以改觀。

3.從社會層面來看,一線城管處于弱勢地位

(1)弱勢的職業形象

由于頻繁出現的“暴力執法”和媒體的刻意渲染等原因,當前城管甚至成為“暴力”的代名詞。2014年6月出版的社科院藍皮書《形象危機應對研究報告2013~2014》調查顯示,群眾認為城管是2013年形象最差的官員群體。

出現這種情況有多種原因:第一,城管執法確實有很多不規范的地方,據不完全統計,2013年全國范圍內城管發生的典型“暴力執法”就有20多例;第二,城管作為一個執法類部門,其執法對象是作為社會底層的龐大攤販群體,而攤販的“窮人”和“弱勢”形象則非常容易得到人們同情,正如人們總結的那樣,“警察管壞人,工商管富人,城管管窮人”,因此,驅逐攤販的城管自然成為人們眼中的“壞人”;第三,媒體的選擇性報道和刻意渲染起到了推波助瀾的作用(案例3),進一步強化了城管的“壞人”形象,這種刻板化印象直接導致了城管執法中的被動地位,一旦城管與攤販發生沖突,無論誰對誰錯,群眾幾乎都是一邊倒的支持攤販,給城管執法帶來嚴重困難。

案例3:記者的選擇性采訪

2014年底,Y區城管在暫扣一名無證攤販的經營工具后,一個攤販酒后提刀找城管“示威”,要求城管歸還其經營工具,結果攤販被城管奪下刀后即趴在地上開始喊“城管打人”。當時就有一個記者跑過去要采訪攤販,結果圍觀者異口同聲的說城管沒打人,是攤販自己趴在地上。于是,記者非常郁悶的表示:“還以為可以寫條新聞了呢!”當時,在場城管都非常生氣,表示:“攤販拿著刀要來砍我們,你們(記者)怎么不報道啊?!”

(2)作為底層的城管來源

從構成群體來看,攤販的主要構成群體是進城農民,他們規模龐大,加上無法在城市中找到合適的工作而成為攤販的主要群體;而一線城管隊員的主要構成群體則是城市中的底層群眾,他們同樣也是因為缺乏社會競爭力,找不到合適工作而成為城管(案例4和案例5)。在社會中,構成城管和攤販的兩部分群體實際都同樣是無技術、無資金、無關系的“三無”社會弱勢群體,因此只有進入攤販和協管這些要求相對較低的行業。正如很多社會學家通過對城市社會的分析得出,城市弱勢群體包括失業和下崗人員、以退休職工為主體的老年群體、在業低收入者群體,也包括農村進城務工就業群體[11](PP112-~118)。對比起來,一線城管隊員正是城市中的在業低收入者和再就業困難者,而攤販則主要是進城務工就業群體,他們都是城市中“無固定職業的勞動年齡的人群”。[12]因此,一線城管實際上也是社會中的底層弱勢人群。

案例4:Y區王姐家在G市,50多歲,已做城管3年多時間。她表示,她老公身體不好,不能上班,孩子在工廠上班,收入也不高,所以只能自己出來工作。她以前在商場賣過衣服,也在飯店做過服務員,中間換過很多工作,但現在因為年紀大了,不好找工作,就只能做城管。

案例5:張某,19歲,2014年8月開始做城管。他表示,他做城管也是沒辦法,因為不想上學,初中沒畢業就跑到外面玩,之后被人騙到廣東做了幾年傳銷。2014年回到G市,因為沒學歷,沒技術,什么也不會做,家里父母擔心他在外面天天玩學壞,于是將他送到城管里面做點事情。

(3)不完善的社會保障

從就業形式來看,一線協管與攤販其實都屬于非正式就業,不同之處在于,協管是正式機構內部的非正式人員,而攤販屬于非正式途徑中的非正式就業人員。正如相關研究指出,“非正式就業市場與正式就業市場的主導分割方式高度相似,如果弱勢群體在非正式市場從事低端性工作,那他們在正式就業市場上也只能從事同類的工作。”[13]由于一線城管與攤販都是非正式就業人員,所以雙方都沒有完善的社會保障,抵抗風險的能力都非常低。相對而言,雖然協管人員較攤販有一定優勢,城管單位會給他們入一些社會保險,但由于協管人員沒有公務員身份、工資低和職業流動速度快等原因,城管部門也僅僅會為協管人員入最低級別的社保,遠遠達不到抵抗社會風險的程度。在G市,協管人員的社會保障一度僅有一個人身安全險,用于保障城管被攤販打傷之后的醫療費用。

三、作為弱勢群體的城管與攤販

(一)外在強勢的形象

現實中,城管與攤販確實表現出較明顯的強勢與弱勢之分,但這大多并不是因為雙方客觀實力存在巨大差距,而是因為一些其他原因:

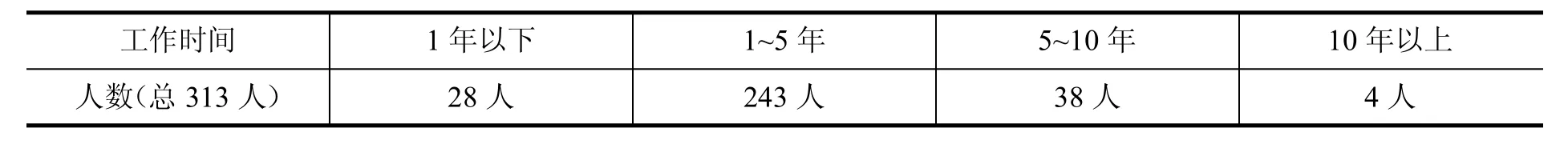

表1 Y區協管隊員工作年限統計表

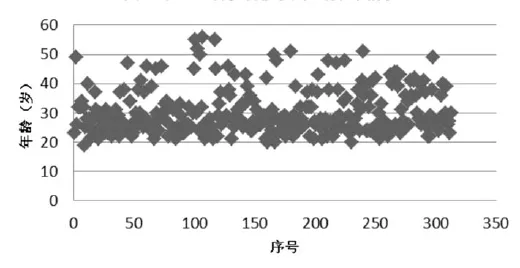

圖1 Y區313名協管隊員年齡分布情況

一方面,雙方主觀心理不同。從主位視角來看,出于職業需要,城管隊員必須將自己視為強勢群體,只有在攤販面前表現出強勢形象,城管隊員才能管住攤販,即使城管隊員知道他們只是“紙老虎”,他們也必須表現出很強勢的感覺。在城管大隊招聘和后續的培訓過程中,“(對攤販)表現得兇一點”都是作為一個“合格”城管隊員的基本標準。而對于攤販來說,同樣是職業需要,他們進城主要是為了賺錢,如果他們將主要時間用來和城管斗爭,那最終會得不償失,因此,他們大多會策略性的表現出弱勢形象,以獲得更大的社會支持。

另一方面,雙方外在客觀條件不同。從生理來看,攤販的構成人員中有相當部分是老年人、殘疾人、婦女等常規弱勢群體,這些人具有明顯的外部生理特征,進而人們容易將這個群體刻板化,認為攤販就是老弱病殘婦的弱勢群體;而一線城管隊員因為職業性質,不能聘用這些老弱病殘人員,而主要是以青壯年男性為主的群體,因此在身體的外在生理特征上表現出比攤販明顯的強勢。

(二)內在弱勢的本質

由于城管內在的弱勢地位,使得城管隊員也不愿從事自己的工作。協管人員的不穩定是一個全國現象,據廣州城管局不完全統計,廣州的協管員在職不超過兩年。而在G市,由于協管待遇低,沒有前途,缺乏保障,社會歧視等種種原因,年輕的協勤隊員大多將城管工作當成一個中轉站,一旦有稍微好一點的工作,馬上就跳槽,真正做的時間稍微長一點的都是那些年紀比較大或者身體有一點殘疾,而無法在社會上從事其他工作的人。

為此,筆者隨機抽取Y區城管大隊兩個片區的313名協管隊員的信息統計發現,Y區城管大隊從試點開始已經成立29年,但大部分協管隊員的工作時間都在1~5年之間(見表1),其中絕大部分都是在兩三年之內選擇辭職。城管隊員流動速度很快,313名隊員都以20~30歲的年輕人為主,其平均年齡僅有30.1歲(見圖1),表現出高度年輕化現象。因為一線城管隊員不斷辭職離開,城管大隊不得不每時每刻處于招人狀態,盡管如此,城管隊員的弱勢生存狀態仍然讓大部分人都不愿意從事這一職業。為此,城管大隊甚至不得不臨時性雇傭保安來維持路面秩序。

四、結論

綜上可知,相對而言,作為城管機構一員的城管隊員或許在權力、組織、身體特征等方面比攤販占據些許強勢地位,但在絕對意義上,城管也和攤販一樣,都是市場經濟時代的“弱勢群體”。因此,城管與攤販的沖突就是一種“生存沖突”,“在攤販看來,城管人員控制的不僅僅是他們的經營活動,更是他們的生存空間”[14]。攤販的對抗話語往往是“我要吃飯,你不讓我擺攤,我怎么活?”在這種弱勢語言面前,城管的應對并不是理想中的法律法規邏輯,而是城管隊員基于自身實際情況出發說出的“你要吃飯,我也要吃飯,這是我的工作,你不配合我就沒飯吃”的“生存邏輯”。面對這樣一種最低層面的“生存沖突”,沖突雙方都難以讓步,因為任何一方讓步都將面臨生存的困難。但同時,雙方的弱勢地位使得雙方都受制于個人資源和能力限制,都沒有過多資源對對方構成主導性權力,也沒有過多資源來調節沖突。因此,在任何一方都沒有太多資源可以使用的情況下,最原始的肢體沖突也就成為最后選擇。

[注釋]

[1]何兵.城管追逐與攤販抵抗:攤販管理中的利益沖突與法律調整[J].中國法學,2008,(5):159~169.

[2]王思斌.社會工作導論[M].北京:北京大學出版社,1998.

[3]鄭杭生,李迎生.全面建設小康社會與弱勢群體的社會救助[J].中國人民大學學報,2003,(1):2~8.

[4]鄭杭生,李迎生.走向更加公正的社會——中國人民大學社會發展研究報告2002~2003[EB/OL].http:// www.china.com.cn/zhuanti2005/node_5263722.htm,2014-10-18.

[5]錢再見.中國社會弱勢群體及其社會支持政策[J].江海學刊,2002,(3):97~103.

[6]張敏杰.中國弱勢群體研究[M].長春:長春出版社,2003.

[7]孫立平.斷裂:20世紀90年代以來中國社會[M].北京:社會科學文獻出版社,2003.

[8]孫迪亮.社會轉型期城市弱勢群體的特征、成因及扶助[J].理論研究,2003,(1):41~43.

[9]薛曉明.弱勢群體概念之辨析[J].生產力研究,2003,(6):124~125.

[10]馬喜生.暫扣物品成城管小販沖突導火索[N].南方日報,2013-9-10(A06).

[11]李強.社會分層與貧富差別[M].廈門:鷺江出版社,2002.

[12]陸學藝.當代中國社會階層的分化與流動[J].江蘇社會科學,2003,(4):19.

[13]Williams C.C and Windebank J.Black Market Work in the European Community:Peripheral Work for Peripheral Areas[J].International Journal of Urban and Regional Research,1995(19):23~39.

[14]張曬.權力生產與社會控制:“城管與攤販”故事背后的邏輯[J].社會學評論.2014,(4):89~96.

責任編輯:路曼

D669

A

1008-4479(2017)01-0077-07

2016-06-18

教育部重大攻關課題項目“完善基層社會治理機制研究”(14JZD030)。

劉升(1987-),男,山東青島人,中國農業大學人文與發展學院博士研究生,主要研究方向為基層治理和社會轉型。