足球運動中運動性傷病情況的調查研究

——以江陰市部分中學為例

章 成

(江蘇省南菁高級中學,江蘇江陰 214437)

一、問題的提出

足球是一項高對抗的運動項目,學生們在參與足球運動時,會經常受到傷病的困擾,如擦傷、扭傷等等,這不僅妨礙了學生參與足球運動,更影響到日常的生活和學習。因此,作為教師,我們有必要知曉學生運動性傷病的情況,了解運動性傷病發生的緣由,進而提出改進建議。

二、研究對象

江陰市星級高中5所(江蘇省南菁高級中學、江陰市第一中學、江陰高級中學、江陰市第二中學、江陰市要塞中學),每所高中隨機選取經常參加足球運動的高一、高二、高三學生各20人,共計300人。

三、研究結果

運動性傷病是外傷性疾病中較為常見的疾病之一。足球運動由于其高對抗性而成為運動性傷病高發的項目之一。本文所指的運動性傷病是指參加足球運動所造成的組織性損傷,功能障礙,輕度感覺異常,在短期內不能消失,不論輕重,均屬于運動性傷病范疇。同時,根據受傷程度,分為輕度損傷(輕度損傷、輕度感覺異常、短期內不能消失、傷后不影響運動)、中度損傷(傷處時間>1~2周,不能參加足球運動)、重度損傷(完全不能參加足球活動,須住院治療)三種。

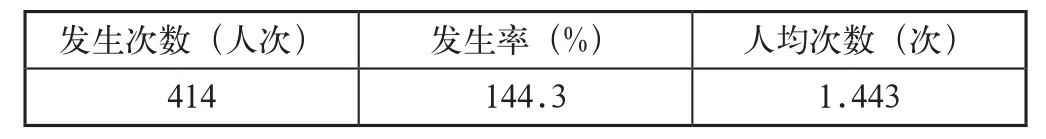

1.學生運動性傷病發生率較高

本次研究采用的是問卷調查法:主要就學生在最近半年內足球運動中運動性傷病發生的頻率、類型、程度,以及受傷原因等進行問卷調查。發放問卷300份,回收有效問卷287份,有效率為96%。

表1 學生運動性傷病發生情況統計表(n=287)

2.學生運動性傷病以擦傷、扭傷、挫傷為主

足球運動中運動性傷病主要有擦傷、扭傷、挫傷、拉傷、骨折、脫位等6種。在對足球運動中學生運動性傷病發生類型的統計中發現,擦傷性傷病為44.93%,最為頻繁;其余依次為扭傷31.64%、挫傷13.04%、拉傷7.97%、其他1.69%、骨折0.48%、脫位0.25%。應該講,受傷類型與足球運動強調身體對抗的項目特征基本吻合,且以擦傷、扭傷、挫傷為主。

3.學生中、重度運動性傷病發生率接近50%

學生運動性傷病以擦傷、扭傷、挫傷為主,但是他們的損傷程度是怎樣的呢?在對學生運動性傷病發生程度的調查中發現, 52.90%為輕度損傷、38.65%為中度損傷、8.45%為重度損傷。中、重度損傷比例接近50%,意即,只要受傷,接近一半的學生,至少需要休息1~2周,部分學生甚至更長。進一步分析發現,擦傷、拉傷、其他類損傷以輕度損傷為主。其余的損傷,尤其是扭傷、挫傷、脫位、骨折,均以中、重度損傷為主,這是導致學生運動性傷病中、重度損傷接近50%的主要原因,因為類似于扭傷、挫傷、骨折之類的傷病,要么不發生,要發生就是中、重度,所以需要盡可能地避免。若該趨勢繼續發展,必將對足球運動在中學生中的開展帶來一定的負面作用。而從此類運動損傷發生的情況可以看出,中學生雖然對足球運動興趣盎然,但是其足球基本技術、基本意識、基本水平較低,在對球的爭奪中,保護與自我保護意識較差。

4.學生運動性傷病發生原因

表2 學生運動性傷病發生原因的統計表

學生運動性傷病發生的次數總共為426次,其主要原因有犯規因素、環境因素、自身身體機能因素。足球運動中,運動性傷病發生的原因主要有技術因素、身體機能因素、心理認識因素、組織安排因素、環境因素和犯規因素等6種。由表2可知,導致學生運動性傷病發生的主要原因是犯規因素,達到88次,占統計總量的20.7%,其次為環境因素(19.0%)、身體機能因素(17.8%)、組織安排因素(17.1%)、技術因素、心理認識因素(12.7%)。由此看出,犯規因素、環境因素和自身的身體機能因素是導致學生運動性傷病發生的主要原因。

四、討論與分析

1.學生足球技術、意識較差,極易引發犯規

由表2可知,學生因對方犯規致傷高達73次,占統計總量的17.1%,為諸原因之首。表明中學生在踢球時盲目性、隨意性較強,同時動作過大,且多為犯規動作,而此類動作極易給對手造成傷害。這就要求體育教師在平時的訓練和教學中,或者安排專門的時間來學習足球競賽規則,幫助學生明確規則要求,建立正確的足球觀,在保護自己的同時做到不侵犯對手的合法權利,在公平競爭的環境中參與運動、增加知識、增進技能。另外在自發的比賽中,最好有裁判員來監督比賽,培養學生裁判是一個不錯的選擇[1]。

2.學生活動場地條件不理想,有待改進

環境因素是導致學生受傷的第二因素,其中最主要的是因場地欠佳而導致學生受傷。在參與調查的5所學校中,部分學校由于人工草坪修建年代久遠,而出現草皮脫落、地基高低不平的現象;部分學校由于活動場地的限制,而出現學生在塑膠籃球場、跑道甚至水泥地上踢球的情況。顯然,這樣的場地設施是不利于學生進行足球運動的,是不利于保障學生的人身安全的。學校體育教研組應及時向學校提出修整的建議,努力給學生提供安全的運動環境。

3.學生對運動性傷病的認識不夠,有待提高

身體機能因素是導致學生受傷的第三因素,其中舊傷復發和過于疲勞是主要原因。表明中學生對于傷病的了解、重視不夠。很多學生對于受傷,一方面,重視不夠,經常出現治療不及時、不徹底的情況,甚至帶傷運動,造成傷病的加重。另一方面,受傷、康復、再運動是一個循序漸進的過程。中學生對于傷后的康復問題,知之甚少,尤其是何種程度為康復?康復后如何再投入到運動中?經常出現由于康復不到位或者沒有注重傷處的康復運動而出現的反復傷病。針對此類情況,一方面,教學、訓練中應灌輸相關知識;另一方面,體育教師、校醫應加強對此類學生的監管,在體育教師、校醫的監控下,逐步地恢復運動。

4.學生中“準備活動不到位”現象普遍,亟須改進

組織安排因素是導致學生受傷的第四因素,其中準備活動是主要因素,由于“沒有做準備活動”或“準備活動不充分”而導致的受傷高達71人次,占據較高比例。此種情況,一般出現在學生課余的自發比賽中。原因是多樣的,如,時間緊,一節45分鐘的課外活動課,除去人員的召集、分組,再加上準備活動,時間所剩無幾,所以大多數學生選擇不做準備活動而參與到比賽中或者邊比邊做準備活動的情況;再如,不僅僅在足球運動中,其實,中學生不做準備活動而參與運動是較為常見的現象,意即,學生對于準備活動的重要性認識不到位。準備活動對于運動的重要性不言而喻,針對學生不做準備活動的普遍現象,一方面,加強教育,并教會學生一套簡單易行的徒手操或拉伸練習方法;另一方面,如在課外活動課等集體參與的活動時間,要求在體育委員的帶領下,強制性地進行準備活動。

五、結論與建議

1.結論

根據以上調查可以得到以下四個結論:(1)足球運動中,江陰市中學生運動性傷病發生率較高,人均達1.443次。(2)足球運動中,江陰市中學生運動性傷病以擦傷、扭傷、挫傷為主,其受傷類型與足球運動強調身體對抗的項目特征基本吻合。(3)足球運動中,江陰市中學生中、重度運動性傷病發生率接近50%,傷病嚴重地影響到了學生參與足球運動的熱情,傷病嚴重影響到了學生的日常生活和學習。運動性傷病問題必須引起學生、教師、學校的重視,營造一個健康的足球運動環境刻不容緩。(4)犯規因素、環境因素、自身身體機能因素是導致學生運動性傷病發生的三大原因[2]。

2.建議

根據上述結論,建議采取的措施有:(1)積極實施干預,有效控制運動性傷病的發生,刻不容緩,尤其是中、重度運動性傷病的發生。(2)建議在平時的訓練和教學中,安排專門的時間來學習足球競賽規則,幫助學生明確規則要求,建立正確的足球觀。(3)建議學校體育教研組向學校提出修整場地的意見,努力給學生提供安全的運動環境。(4)建議教學、訓練中應灌輸運動性損傷的相關知識,體育教師、校醫應加強對此類學生的監管,使同學們能盡早恢復運動。(5)建議一方面加強教育,并教會學生一套簡單易行的徒手操或拉伸練習;另一方面,如在課外活動課等集體參與的活動時間,要求在體育委員的帶領下,強制性地進行準備活動。(6)建議樹立正確的心態對待“傷病”,建立正確的足球觀,在保護自己的同時做到不侵犯對手的合法權利。

[1] 謝軍.關于運動損傷的調查分析及其防治[J].體育科研,1994,(3):28-31.

[2] 郭平.足球運動中損傷的預防[J].學校體育,1991,(04):56.