厄洛替尼治療晚期非小細胞肺癌緩慢進展后間插療法的臨床療效

陸英杰+朱正洪+呂帆真

肺癌是目前全球發病率和致死率最高的惡性腫瘤,其5年生存率僅為15%左右\[1\]。非小細胞肺癌(nonsmall cell lung cancer,NSCLC)約占肺癌患者的85%\[2\],大部分患者確診時已處于中晚期Ⅲb 期或Ⅳ期,喪失手術根治的機會,而以全身治療為主。含鉑類藥物聯合應用是目前治療NSCLC的治療方案,但其療效已達到平臺期,無法再獲提高。研究顯示,含鉑類藥物聯合化療的客觀有效率約為30%,中位生存期為8~9個月,1年生存率為30%~60%\[4\]。隨著對信號轉導通路以及靶向分子藥物研究的不斷深入,靶向治療已成為腫瘤治療的新型模式,具有極大的發展前景。目前臨床應用最多的是針對表皮生長因子受體的小分子酪氨酸激酶抑制劑(EGFRTKIs),主要包括吉非替尼和厄洛替尼、阿法替尼、埃克替尼等,這為晚期NSCLC患者帶來了新希望。

最初的研究顯示,EGFRTKIs對不吸煙的東方女性肺腺癌患者較為敏感,有效率可達40%以上\[4\]。化療后病情進展的NSCLC患者中約10%對EGFRTKIs治療有效\[5\]。IPASS研究\[6\]首次證實了吉非替尼能顯著延長EGFR突變NSCLC患者的無進展生存期(progressionfree survival,PFS)。隨后的OPTIMAL研究\[7\]也證明了厄洛替尼的良好療效。盡管如此,隨著治療時間的延長,多數患者仍會出現EGFRTKIs耐藥,再次出現腫瘤進展。目前,針對EGFRTKIs治療失敗患者的后續治療方案尚無定論,其原因可能是不同臨床失敗模式從后續治療方案獲益的程度存在差別。前期臨床試驗FASTACT2的研究結果顯示,化療聯合厄洛替尼的間插療法能有效延長晚期NSCLC的PFS\[7\]。現對110例厄洛替尼治療后緩慢進展的晚期NSCLC患者應用間插治療,初步觀察和評估臨床療效及安全性,為EGFRTKIs治療失敗的晚期NSCLC患者后續治療方案的制定提供依據。

1對象與方法

1.1一般資料

入組標準:年齡≥18 歲;ECOG評分≤2;經病理證實;參照國際抗癌聯盟(UICC)制定的肺癌TNM分期標準為ⅢB、Ⅳ期非小細胞肺癌,不能接受根治性手術或放療;厄洛替尼治療后出現緩慢進展的患者(疾病控制6個月及以上;與以往評估相比,腫瘤負荷輕微增加;癥狀評分1及以下)\[8\],且停止治療4個月以上;根據美國國家腫瘤研究所實體瘤療效評價標準(response evaluation criteria in solid tumors,RECIST)至少有1個可測量病灶;預計生存期12周及以上;既往未接受過含鉑聯合吉西他濱治療;無其他類型惡性腫瘤病史;血常規正常,無心、肺、肝、腎功能疾病,無嚴重伴隨疾病。排除標準:同時接受放療、化療或其他全身抗腫瘤治療者;合并有小細胞肺癌患者或其他惡性腫瘤者;大手術傷口未完全愈合者;懷孕或哺乳期患者。

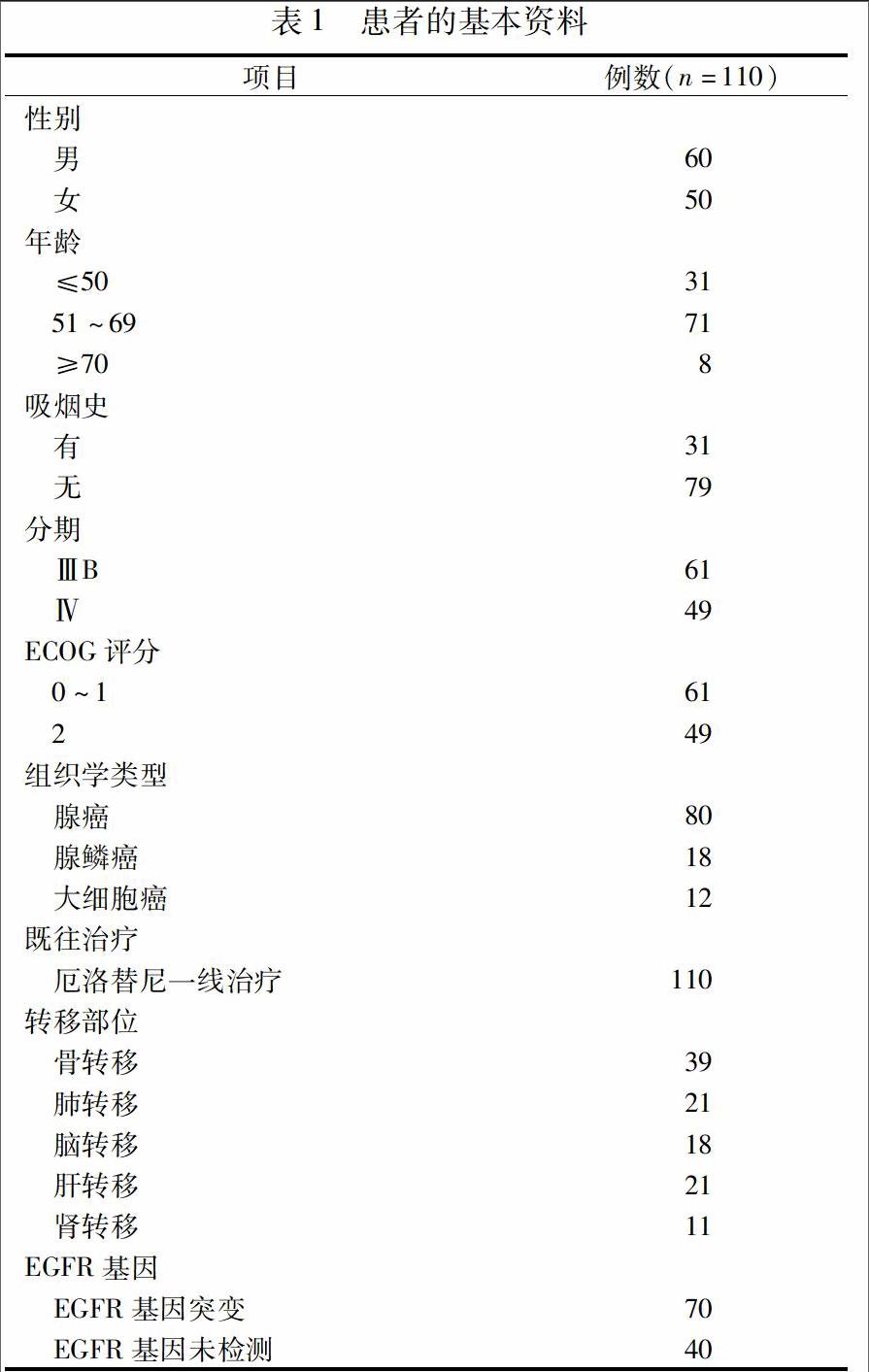

本研究共納入2014年6月至2015年6月復旦大學附屬華東醫院收治的厄洛替尼治療后緩慢進展的晚期NSCLC患者110例,男性60例,女性50例,年齡41~76歲,中位年齡56.3歲,有吸煙史者31例,非吸煙者79例。所有患者均以厄洛替尼為一線治療。病理類型:腺癌80例、腺鱗癌18例、大細胞癌12例。轉移部位:骨轉移39例、肺轉移21例、腦轉移18例、肝轉移21例、腎轉移11例。EGFR基因突變39例,無突變或未檢測71例。本研究經醫院倫理委員會批準,所有受試者均簽署知情同意書。

1.2治療方法

110例厄洛替尼治療后緩慢進展的晚期NSCLC患者均采用化療藥物間插厄洛替尼進行治療。參照FASTACT2臨床試驗\[7\]的治療方案,本研究制定的間插治療方案具體為:吉西他濱1 250 mg/m2,d1、d8;卡鉑75 mg/m2,d1;厄洛替尼150 mg,d15~d21,以21 d為1個周期。治療期間定期復查血常規、肝腎功能,每完成2個周期間插治療后均評價療效,治療持續至疾病進展或出現不能耐受的毒副反應。

1.3療效評價

按照RECIST進行療效評價,分為完全緩解(complete remission, CR),部分緩解(partial remission, PR),疾病穩定(stable disease, SD),疾病進展(progressive disease, PD)。CR指影像學或內鏡檢查病灶完全消失,并且維持至少4周。PR指所有病灶最大長徑和最大垂直徑的乘積縮小超過50%,并且維持至少4周。SD指所有病灶最大長徑和最大垂直徑的乘積縮小50%及以下或增大25%及以下,并且維持至少4周。PD指有1處以上的病灶最大長徑和最大垂直徑的乘積增大超過25%或出現新發病灶。客觀有效率(objective response rate,ORR)是指CR與PR患者之和占全部治療例數的百分比,疾病控制率(disease control rate,DCR)是指CR、PR、SD患者之和占全部治療例數的百分比。無進展生存期(progression free survival,PFS)為從治療開始至疾病進展或死亡的時間。

1.4疾病進展速度評價標準

暴發進展指疾病控制3個月及以上;腫瘤負荷較以往快速增加;癥狀評分達到2。緩慢進展指疾病控制6個月及以上;腫瘤負荷腫瘤負荷較以往輕微增加;癥狀評分1及以下。局部進展指疾病控制3個月及以上;孤立性顱外進展或顱內進展;癥狀評分1及以下。

1.5不良反應評價

按照NCICTC 3.0版標準進行,分為Ⅰ~Ⅳ級。如果發生Ⅲ級及以上毒副反應,則延期治療,直至降為Ⅱ級再次應用,并且下一周期藥物減量25%使用;若2次減量后仍出現Ⅲ級及以上毒副反應,則停止治療。

2結果

2.1基本情況

患者基本資料見表1。

2.2療效評估

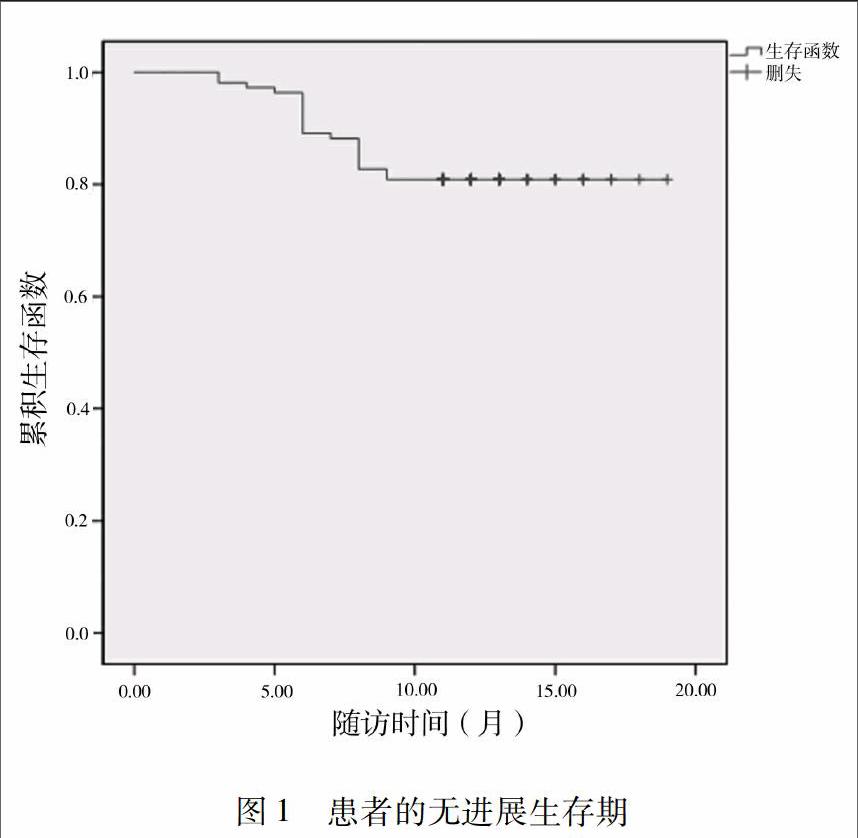

截至2016年8月30日,無患者死亡,110例患者的隨訪時間11~26個月,平均隨訪時間(16.3±5.6)個月。隨訪期間,CR 0例,PR 47例(42.7%),SD 41例(37.2%),PD 21例(20.1%),ORR為42.7%,DCR為79.9%。患者的PFS為(16.61 ±0.47)個月。見圖1。

2.3毒副反應評價

110例晚期NSCLC患者間插治療期間的毒副反應主要包括骨髓抑制、皮膚黏膜反應、消化道反應、虛弱、肝功能異常以及周圍神經毒性。均為Ⅰ~Ⅲ級毒副反應,其中16例患者出現Ⅲ級毒副反應,6例患者出現Ⅲ度中性粒細胞減少,5例患者出現Ⅲ度血小板減少,2例患者出現Ⅲ度貧血,3例患者出現Ⅲ度皮膚黏膜反應。以上患者均經對癥支持治療及減少用藥劑量得以緩解。本組病例中,無患者發生Ⅳ級毒副反應發生,也無患者因嚴重毒副反應而退出治療。

3討論

肺癌是目前人類癌癥死亡的首要原因,非小細胞肺癌是肺癌的主要病理類型,晚期非小細胞肺癌如得不到有效治療,中位生存期為4~5個月,1年生存率低于10%。近年來,腫瘤治療已從細胞毒性攻擊治療向生物靶向治療過渡,分子靶向藥物已成為治療新的腫瘤治療模式,相對傳統化療藥物,不僅療效顯著,且不良反應少。厄洛替尼為一種表皮生長因子受體酪氨酸激酶抑制劑(EGFRTKI),是目前治療晚期非小細胞肺癌的主要靶向藥物之一。晚期NSCLC二、三線治療的大樣本Ⅲ期臨床試驗證實,厄洛替尼單藥治療能顯著延長患者的生存期\[9\]。有研究報道\[2\],30例晚期非小細胞肺癌患者化療失敗后給予口服厄洛替尼,客觀有效率為23.3%,疾病控制率76.7%,且患者對治療的耐受性好,不良反應少。

盡管厄洛替尼靶向治療效果顯著,但隨著治療時間的延長,多數患者仍會出現EGFRTKIs耐藥。2010年,Jackman等\[10\]首次提出了EGFRTKIs獲得性耐藥的概念,即EGFR敏感突變的患者EGFRTKIs治療后獲得CR或PR或SD 6個月以上,再次出現腫瘤進展。Yang等\[8\]在EGFRTKIs獲得性耐藥的概念基礎上,根據疾病控制時間、腫瘤負荷及腫瘤相關癥狀將EGFRTKIs耐藥進展的臨床模式分為暴發進展、緩慢進展及局部進展。治療建議是:暴發進展者停用EGFRTKIs治療,轉為化療;緩慢進展者繼續使用EGFRTKIs;局部進展者繼續使用EGFRTKIs,并聯合局部治療。針對EGFRTKIs耐藥進展后的研究顯示,一線吉非替尼治療進展后再繼續使用吉非替尼聯合化療與更換為單純化療相比,患者的PFS未能得到顯著改善\[11\]。另一項研究顯示,厄洛替尼治療進展后患者,PFS可延長3.1個月\[12\]。研究結果的不一致可能與這兩項研究沒有根據病情的臨床進展模式進行分類研究。

本研究對2014年6月至2015年6月收治的110例厄洛替尼一線治療后緩慢進展的晚期NSCLC患者應用間插治療,并評估其臨床療效及安全性。截至2016年8月30日, 110例患者的隨訪時間11~26個月,平均隨訪時間(16.3±5.6)個月。隨訪期間,110例厄洛替尼治療后緩慢進展的晚期NSCLC患者中,無患者死亡,CR 0例,PR 47例(42.7%),SD 41例(37.2%),PD 21例(20.1%),ORR為42.7%,DCR為79.9%,患者的PFS為(16.61±0.47)個月。間插治療期間的毒副反應均為Ⅰ~Ⅲ級毒副反應,對癥治療及減少用藥劑量均可得到緩解,無患者發生Ⅳ級毒副反應發生,也無患者因嚴重毒副反應而退出治療。研究結果表明,厄洛替尼一線治療后緩慢進展的晚期NSCLC患者仍可以從間插治療中繼續受益。間插療法安全可靠,患者對治療的耐受性好,不良反應少,可以作為EGFRTKIs治療后緩慢進展的晚期NSCLC患者的后續治療方案。有科學家推測,NSCLC腫瘤組織中同時存在對EGFRTKIs敏感和不敏感的兩類腫瘤細胞,EGFRTKIs的療效取決于敏感細胞所占比例。伴隨著敏感細胞敏感性下降,療效隨之降低,間插療法可使細胞敏感性恢復,使患者從EGFRTKIs復治中獲益,但是治療時間上要間隔4個月\[13\]。

本研究尚有一些局限:第一,本研究僅對厄洛替尼治療后緩慢進展的晚期NSCLC患者應用間插療法的臨床療效和安全性進行初步的評估,目前,所有患者均處于隨訪期,無患者死亡,總生存期有待后續統計。第二,針對EGFRTKIs治療失敗患者的后續治療方案目前并無定論,可能與不同臨床失敗模式從后續治療方案獲益的程度存在差別有關,因此本研究沒有設立相應的對照組,在后續擴大樣本的研究中,將考慮增加相應的對照組,以增加結果的可信度。第三,本研究僅納入了厄洛替尼一線治療后緩慢進展的晚期NSCLC患者為研究對象,而對其他臨床進展模式尚未研究,對間插治療的適應證以及最佳的間插用藥時間等問題還有待進一步研究。最后,大量研究結果提示EGFRTKI獲益的本質是EGFR突變,而EGFR 野生型患者均無法從中獲益。因此,在今后的研究設計中,要盡可能將受試人群根據EGFR突變型和野生型進行分組研究,將更有意義。

參考文獻

[1]陸舜,李子明.肺癌靶向治療——來自亞洲的數據\[J\].中國癌癥雜志,2007,17(1):813.

[2]馬麗霞,朱晶,劉顯紅.厄洛替尼治療30例晚期非小細胞肺癌臨床觀察\[J\].當代醫學,2010,16(14):153155.

[3]SOCINSKI M A, MORRIS D E, MASTERS G A, et al. Chemotherapeutic management of stage Ⅳ nonsmallcell lung cancer\[J\].Chest,2003,123(Suppl1):226243.

[4]KIM E S, HIRSH V, MOK T, et al. Gefitinib versus docetaxel in previously treated nonsmallcell lung cancer (INTEREST):a randomised phase Ⅲ tria\[J\]l. Lancent,2008,372(9652):18091818.

[5]JIANG H. Overview of gefitinib in nonsmallcell lung cancer: an Asian perspective\[J\]. Jpn J Clin Oncol,2009,39(3):137150.

[6]MOK T S, WU Y L, THONGPRASERT S, et al. Gefitinib or carboplatinpaclitaxel in pulmonary adenocarcinoma\[J\]. N Engl J Med, 2009,361(10):947957.

[7]WU Y L, LEE J S, THONGPRASERT S, et al. Intercalated combination of chemotherapy and erlotinib for patients with advanced stage nonsmallcell lung cancer (FASTACT2): A randomised, doubleblind trial\[J\]. Lancet Oncol, 2013,14(8):777786.

[8]YANG J J, CHEN H J, YAN H H, et al. Clinical modes of EGFR tyrosine kinase inhibitor failure and subsequent management in advanced nonsmallcell lung cancer\[J\]. Lung Cancer, 2013,79(1):3339.

[9]ZHOU C, WU Y L, CHEN G, et al. Erlotinib versus chemotherapy as firstline treatment for patients with advanced EGFR mutationpositive nonsmallcell lung cancer (OPTIMAL, CTONG0802): a multicentre, openlabel, randomised, phase 3 study\[J\]. Lancet Oncol, 2011,12(8):735742.

[10]JACKMAN D, PAO W, RIELY G J, et al. Clinical definition of acquired resistance to epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors in nonsmallcell lung cancer\[J\]. J Clin Oncol, 2009, 28(2): 357360.

[11]MOK T S, WU Y, NAKAGAWA K, et al. Gefitinib/chemotherapy vs chemotherapy in epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationpositive nonsmallcell lung cancer (NSCLC) after progression on firstline gefitinib: the phase Ⅲ, randomised IMPRESS study\[C\]. Madrid: ESMO,2014.

[12]PARK K, AHN M, YU C, et al. ASPIRATION: firstline erlotinib (E) until and beyond RECIST progression (PD) in Asian patients (pts) with EGFR mutationpositive (mut+) NSCLC.\[C\]. Madrid: ESMO 2014.

[13]TANG C H, GAO H J, LI X Y, et al. Different treatment orders achieved similar clinical results: a retrospective study for retreatment of epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors in 120 patients with nonsmallcell lung cancer\[J\]. J Cancer Res Clin Oncol, 2014,140(3):427433.

(收稿日期:20161012)