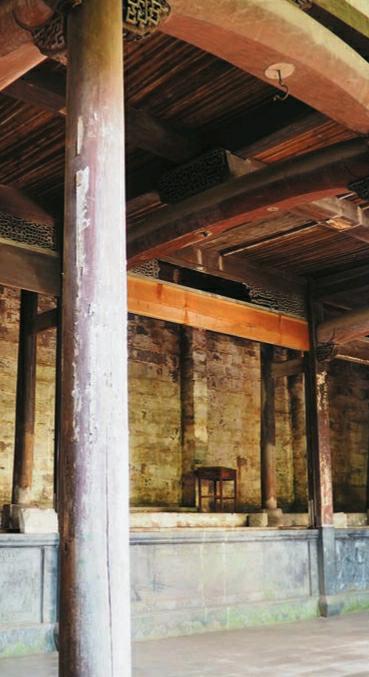

祠堂是儒家社會教化的道場

我們中華民族歷來重視血緣親情,有深厚的家族觀念,出于同一祖先的一姓往往聚族而居,組成自然村落,在村落的核心部位建立自己的家廟來祭祀祖先,這種家廟一般稱作“祠堂”。

祭祀強(qiáng)調(diào)的是崇敬之心

祠堂首要的功能是祭祀先祖。祠堂是祖先的神靈所聚之地,所以祠堂里供設(shè)祖先的神主牌位上,是儒家文化最具有宗教性的場所。儒家的祭祀禮儀可以分為祭祀天地、祭祀祖先、祭祀圣賢三部分,在祠堂中主要舉行的就是祭祖禮儀。

儒家對于禮樂文化中的祭祀傳統(tǒng)是在繼承中有損益更新的。孔子并不反對祭祀,相反卻倡言祭祀,但與傳統(tǒng)不同的是,對傳統(tǒng)宗教意義上的鬼神觀所做出的理性回應(yīng),對鬼神采取存而不論、敬而遠(yuǎn)之的態(tài)度。他主張必須虔誠地祭祀:“祭如在,祭神如神在。子曰:‘吾不與祭,如不祭。”(《八佾》)這里對祭祀所持態(tài)度直指祭祀者的本心,強(qiáng)調(diào)的是對祭祀對象的尊崇以及自身的崇敬之心,至于被祭祀之鬼神是否存在倒是次要的。

感染力的源泉,來自于對父母的愛、對祖先的崇拜

祭祀之禮還表達(dá)后代懷念親人的真摯情感。《禮記·祭統(tǒng)》還強(qiáng)調(diào)“夫祭者,非物自外至者也,自中出生于心也”,《禮記·祭義》更有形象生動的啟誘:“齋之日,思其居處,思其笑語,思其志意,思其所樂,思其所嗜。齋三日,乃見其所為齋者。祭之日,入室,僾然必有見乎其位;周還出戶,肅然必有聞乎其容聲;出戶而聽,愾然必有聞乎其嘆息之聲。”祖宗雖然已經(jīng)死了,但是祖宗的音容笑貌猶在。這里體現(xiàn)的感情何等真切!因此,辜鴻銘認(rèn)為:“中國古代儒家”的真正教堂是家庭……有著祖先牌位的家庭,在每個(gè)村莊或城鎮(zhèn)散布著的有祖先祠堂或廟宇的家庭,才是國教的真正教堂。

為什么?儒家之所以能夠使人服從道德規(guī)范,其真正的宗教力量,其感染力的源泉,就是來自于人們對父母的愛、來自孝順、來自對祖先的崇拜。

儒家使孝與祭祖二者發(fā)生聯(lián)系,孔子答門人問孝,曰:“生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮。”(《論語·為政》)即父母活著時(shí),要以禮相待,父母去世后,要按照規(guī)矩為他們安葬和進(jìn)行祭祀活動。從生到死,再到葬、祭,皆以禮一以貫之,表示祭祀祖先是孝道的延伸與擴(kuò)大。《禮記·祭統(tǒng)》更闡發(fā)道:“是故孝子之事親也,有三道焉:生則養(yǎng),沒則喪,喪畢則祭。養(yǎng)則觀其順也,喪則觀其哀也,祭則觀其敬而時(shí)也。盡此三道者,孝子之行也。”

在儒家看來,人在父母生前都應(yīng)該孝敬,即使由于不得已的原因,父母生前不能盡孝,死后也要通過喪葬和祭祀來表達(dá)對他們的恩情。

在這個(gè)意義上說,祭祀可以說是孝的延伸——由生延伸到死。這就是中國人所謂“孝”的宗教,如胡適先生認(rèn)為“孔子一系的思想演成‘孝的宗教”。孝的宗教也可以說就是“祖先崇拜教”。

儒者“把別的宗教之拜神變成祭祖,這樣鄭重地去做,使輕浮虛飄的人生,憑空添了千鈞的重量,意味綿綿,維系得十分牢韌!凡宗教效用,他無不具有,而一般宗教荒謬不通種種毛病,他都沒有,此其高明過人遠(yuǎn)矣。”(梁漱溟:《東西文化及其哲學(xué)》)

通過宗祠對族人進(jìn)行教化是儒家進(jìn)行社會教化的根本

在古代中國,家庭、家族有至關(guān)重要的作用,也是社會儒學(xué)展開的重要領(lǐng)域,而祠堂不僅對家庭、家族有至關(guān)重要的作用也是社會儒學(xué)的道場,借以落實(shí)道德教化。

《論語·學(xué)而》曾子曰:“慎終追遠(yuǎn),民德歸厚矣。”如果對于祖先能定期舉行祭禮不斷追思的話,社會風(fēng)俗道德就一定可以漸漸篤厚起來。

通過宗祠祭祀對族人進(jìn)行教化被儒家看成是社會教化的根本,“君子之教也必由其本,順之至也,祭其是歟?故曰:‘祭者教之本也已。”“外則教之以尊其君長,內(nèi)則教之以孝于其親。”(《禮記·祭統(tǒng)》)“修宗廟,敬祀事,教民追孝也。”(《禮記·坊記》)祠堂舉行祭祀對已故的先祖一些物質(zhì)和精神的奉獻(xiàn),是作為一種禮儀表達(dá)后代“不忘本”,對已去的先人追養(yǎng)和祭奠,緬懷和紀(jì)念,這樣,通過祠堂祭禮,實(shí)際上是在潛移默化地進(jìn)行教化,民德民風(fēng)就會歸于純厚樸素。

追根溯源,傳承祖宗美德

通過祠堂祭祀之禮還能表達(dá)后代子孫的感恩精神。一提到感恩,很多人往往以為是西方的舶來品,其實(shí)我們中國文化很早就有感恩精神,兒女要感恩父母的養(yǎng)育之恩。父母給了我們寶貴的生命,又費(fèi)盡心血哺育我們,在我們的成長過程中,給予我們最多的便是父母。因此,我們首先要感恩父母。

《禮記·祭義》云:“君子反古復(fù)始,不忘其所由生也。是以致其敬,發(fā)其情,竭力從事以報(bào)其親,不敢弗盡也。”

作為有修養(yǎng)的君子,要學(xué)會追根溯源,不僅要記住自己之所從來的根源,更意味著永遠(yuǎn)不忘祖先篳路藍(lán)縷的開創(chuàng)之功。

朱熹在《家禮》中將原屬于《祭禮》一部分的《祠堂》抽出,置于開篇,并說明其用意是為了表達(dá)“報(bào)本反始之心,尊祖敬宗之意。”唐代詩人孟郊《游子吟》留下了“誰言寸草心,報(bào)得三春暉”的動人詩句,把孝子的反哺之情與報(bào)恩之意流露無余,滌蕩心弦,感人肺腑。

建祠堂,修家譜,還能夠傳承祖宗的美德,教育后代子孫,營造良好家風(fēng)。譜牒文化里保存和傳承著優(yōu)秀的家訓(xùn)、家乘、家規(guī)、家禮等文獻(xiàn)中,有關(guān)于立志、勉學(xué)、修身養(yǎng)性、待人接物的訓(xùn)誡和愛家、愛族、愛國的思想。如有的祠堂以勤勞致富、勤儉持家、尊老愛幼、孝敬父母教育后人,并要求他們牢記:傳家二字耕與讀,防家二字盜與奸,傾家二字淫與賭,守家二字勤與儉。在長輩的教育下,后代就能恪守遺訓(xùn),耕讀傳家,代代傳承,通過科舉踏上仕途或走向社會成為儒商。

歷史上的祠堂具有非常珍貴的歷史文化價(jià)值,直接體現(xiàn)了中華民族的血緣倫理、宗族觀念、祖先崇拜、神靈崇拜、倫理道德、典章制度、堪輿風(fēng)水、建筑藝術(shù)等方面的內(nèi)涵,是中華文化悠久歷史的象征與儒家文化的標(biāo)志。

祠堂并不是一種與現(xiàn)代社會格格不入的“落后文化”,作為民間儒家的教堂,社會儒學(xué)的道場在普及傳統(tǒng)文化,規(guī)范人們生活和行為方式,提高人們的文化教育教養(yǎng),傳承家風(fēng)家教,以至協(xié)調(diào)社會和諧穩(wěn)定方面仍然起著重要作用。

(作者簡介:韓星 中國人民大學(xué)國學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師,主要研究中國思想文化史、儒學(xué)、儒教等。本文經(jīng)作者授權(quán)刊發(fā)。)