褶皺臂尾輪蟲水循環高產培育系統的設計與管理

褶皺臂尾輪蟲(Brachionus plicatilis)是水產動物苗種培育的優質動物餌料,廣泛分布于湖泊、池塘、江河、近海等各類淡、咸水水體中。輪蟲因其極快的繁殖速率,生產量很高,在生態系結構、功能和生物生產力的研究中具有重要意義。海洋中的輪蟲大約有50多種,它們多數生活在沿岸淺海區。在海水養殖中能夠進行大量培養,并用于海產動物人工育苗。褶皺臂尾輪蟲具有適應力強、生長快、游動緩慢等特點,適合大規模人工培養,是許多水產經濟動物幼體培育中不可缺少的開口餌料。

由于產業發展的需要,人工河蟹育苗等苗種業需要大量生物餌料,傳統的培育方法已很難滿足生產需求,因此大幅度提高輪蟲培育產量對河蟹育苗和相關產業的發展意義重大。

1 褶皺臂尾輪蟲水循環培育系統的設計

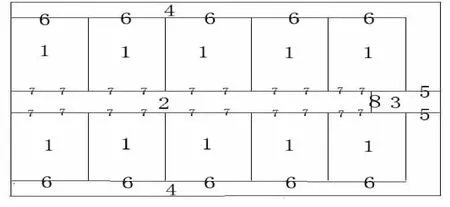

圖1 褶皺臂尾輪蟲人工循環水高產培育吃結構示意圖

輪蟲培育設施分八個部分(見圖1)。“1”為輪蟲培育池,面積 5×667 m2~10×667 m2/池,池深:1.0~1.2 m,進水深度 0.8~1.0 m;“2”為集蟲池,各培育池通過連通管連接集蟲池,集蟲池寬8~10 m,池深1.4~1.6 m,比培育池深 0.4 m;“3”為捕蟲池,集蟲池通過連通管連接捕蟲池,捕蟲池寬8~10 m,池深1.8~2.0 m,比培育池深 0.6 m;“4”為進水渠,池寬1~2 m,渠深0.6 m,渠底與培育池最高水面持平;“5”為提水泵,設2臺水泵,配備動力7~10 kW,由捕蟲池抽水將水提進進水池;“6”為進水口,每池設1個進水口,用連通管連接進水渠和培育池;“7”為排水口,每池設2個排水口,用連通管連接培育池和集蟲池;“8”為捕蟲口,集蟲池與捕蟲池的隔墻采用水泥磚混墻,墻上布有多根直徑30 cm的連通管,安裝于集蟲池水深1.0 m處。

2 設施的運行管理

2.1 池塘進水、消毒

使用輪蟲前20 d開始進水,鹽度為20~28,用過濾網過濾海水,濾網用尼龍篩絹,孔徑為280~400 μm。開始進水深度0.3~0.5 m為宜。

進水后用2 g/m3敵百蟲和2 g/m3魚藤精殺滅海水中的有害生物。

2.2 肥水

培育褶皺臂尾輪蟲主要肥料是雞糞和復合肥。雞糞來源于養雞場,復合肥在市場購得。

在輪蟲池的進水口一端兩池角各挖一個發酵坑,發酵坑面積根據輪蟲池大小而定。每年3月中旬前可將無雜質的雞糞運到發酵坑,坑滿后噴灑適量淡水,使糞肥浸濕至用工具挑出糞肥不滴水為宜,后用塑料薄膜把發酵坑頂封好,讓其發酵,5~10 d后即可使用。

肥料用量:在接種前7~15 d,均勻投撒發酵雞糞3 kg/m2和復合肥15 g/m2。褶皺臂尾輪蟲培養過程中可根據水體透明度適量適時施用肥料。

2.3 接輪蟲種

當自然水溫達到15℃以上,水中藻類繁殖較快,水體透明度達到30 cm左右時可以接種,一是用購得的褶皺臂尾輪蟲卵培養,二是用原來的褶皺臂尾輪蟲培育池底泥培養。接種褶皺臂尾輪蟲要求帶卵率30%以上,接種密度30~50個/mL。

前一年培養過輪蟲的土池一般不用再次接種,水肥后會自然形成優勢群體。若要加快培育速度,可用鐵鏈拉動底泥,把休眠卵攪起來即可。

2.4 水循環捕蟲

根據生產需要可同時開通多個排水管,將培育池中的水排入集蟲池,在捕蟲口同時開通并安裝多條捕蟲網袋,捕蟲網袋直徑40 cm、長度15~20 m。取蟲時將捕蟲網袋的水濾凈后將輪蟲倒入桶中及時運走,取蟲過程中,水泵一直提水,保持集蟲池與捕蟲池的水位差,有利捕蟲。

3 注意事項

3.1 有計劃的利用培育池

由于早春輪蟲培育會出現兩個高峰,培育池一起進水會出現輪蟲在一定的時段內集中產出,造成輪蟲供應不均勻,影響苗種生產,可根據生產需求,錯開各池進水時間,以達到按計劃供蟲。

3.2 中途施肥

糞肥發酵坑設在培育池進水口一端,開始施肥后,預留一批肥料在坑中,中途添加施肥可在進水口施肥即可。

3.3 接種小球藻

培育水中的藻類是輪蟲高產的關鍵,可在實驗室培育批量小球藻,在輪蟲培育池接種,接種量200 L/667 m2,藻種每毫升200萬細胞以上。

4 培育效果

輪蟲的供蟲量可較均衡供應于生產用蟲,也可根據生產需要在高峰期大量供蟲。

循環培育可有效控制水質和肥料,增加輪蟲產量旺發的頻率。

集中提水提高動力的效能,可節約能源。

循環培育能大幅度提高輪蟲產量,每月產量可達 250~350 kg/667 m2。