讓貧困群眾的人生溫暖明朗起來

武陵深山里的十八洞村,早已成為全國關注的熱點,湖南鄉村旅游熱門線路。曾經的“窮光棍”施全友,如今已成功“脫貧、脫單”,成了媒體追逐的“明星”人物。

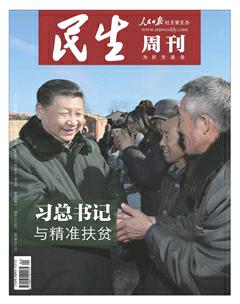

2013年11月3日,習近平總書記來到十八洞村,首次提出“精準扶貧”,作出“實事求是、因地制宜、分類指導、精準扶貧”的重要指示。

總書記提出“精準扶貧”,讓全國7000萬和十八洞村施全友一樣,處在貧困線下的鄉村百姓,人生前景豁然溫暖明朗起來。

從那時起到今天,以習近平同志為核心的黨中央,動員、組織、指揮全國人民,大力開展“精準扶貧”工作,并向全世界鄭重承諾,到2020年,實現全國7000萬貧困人口如期脫貧。那時,農村貧困人口要:“不愁吃,不愁穿”;義務教育、基本醫療、住房安全有保障;貧困地區農民人均可支配收入增幅高于全國平均水平;基本公共服務主要領域指標接近全國平均水平。

三年來,“精準扶貧”從十八洞村走向全國。在黨中央統一部署下,社會各界協力行動,想精準扶貧大事、謀精準扶貧策略、干精準扶貧項目、探索精準扶貧模式,不斷深化認識、豐富實踐。從激發貧困地區內生動力著眼,從發展切實可行的脫貧致富產業入手,建立可持續發展、緊密連接市場需求的發展運營機制,短期目標和長遠規劃結合,“精準扶貧”“精準脫貧”扎實有效。

三年中,一大批可復制、可借鑒、可持續的“精準扶貧”模式,在實踐中不斷涌現。如福建對口幫扶寧夏的“閩寧模式”,成為東西協作典范;再如國網四川省電力公司發揮央企優勢,在少數民族地區開展“勞動競賽”扶貧,增強了彝族同胞自信心,激發了彝族同胞的積極性,富裕了彝族百姓,廣受彝胞歡迎;又如著名民企恒大集團幫扶貴州大方縣,探索出著名的“恒大大方扶貧模式”,改變了一個縣的貧困面貌……

一個個鮮活的扶貧案例匯聚成強大的力量,讓貧困百姓走上脫貧之路,為貧困地區發展引入了新觀念、新機制,夯實了基礎,實現了由“輸血”扶貧到“造血”扶貧的升華。

從2013年至2016年4年間,全國每年有超過1000萬農村貧困人口脫貧,累計脫貧5564萬人;貧困發生率從2012年底的10.2%下降到2016年底的4.5%,下降5.7個百分點。

2月21日,習近平總書記再次強調,黨的十八大以來,黨中央對脫貧攻堅作出新的部署,吹響了打贏脫貧攻堅戰的進軍號,脫貧攻堅取得顯著成績。總書記說,在實踐中,我們形成了不少有益經驗,概括起來主要有:加強領導是根本、把握精準是要義、增加投入是保障、各方參與是合力、群眾參與是基礎。這些經驗彌足珍貴,要長期堅持。

習總書記曾說,脫貧攻堅已經到了啃硬骨頭、攻堅拔寨的沖刺階段,必須以更大的決心、更明確的思路、更精準的舉措、超常規的力度,眾志成城實現脫貧攻堅目標,決不能落下一個貧困地區、一個貧困群眾。

習總書記最牽掛貧困群眾。他說,言必信,行必果。農村貧困人口如期脫貧、貧困縣全部摘帽、解決區域性整體貧困,是全面建成小康社會的底線任務,是我們作出的莊嚴承諾。

到2020年,兌現7000萬貧困人口全部脫貧這一承諾,時間很緊,任務繁重。《民生周刊》在打贏脫貧攻堅戰中,從來沒有缺位。我們采訪見證了無數開展“精準扶貧”的典型人和典型事,本期進行梳理,專題呈現,向奮戰在“精準扶貧”各條戰線、特別是一線的人們,表達深深的敬意!