十八洞村巨變

嚴碧華

“精準扶貧”激發出了走出貧困的志向和內生動力,人心不再“貧困”了。

臘月的十八洞村,臘肉飄香。村口的石碑上,“精準扶貧”四個大字格外引人矚目。村內,黃泥竹篾的苗家宅院,青草點綴的石板路,讓人賞心悅目。

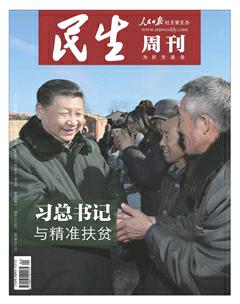

2013年11月,習近平總書記在這里首次提出了“精準扶貧”的新時期扶貧基本方略,作出了“實事求是、因地制宜、分類指導、精準扶貧”的重要指示。

三年來,當地貫徹精準扶貧成效如何?去年12月,《民生周刊》記者前往該村采訪。

2013年,全村農民人均純收入1668元。2016年,這一數字變為8313元。

2017年2月18日,記者從湖南省扶貧開發工作會議上獲悉,包括十八洞村在內的1053個貧困村脫貧出列。

“變化主要集中在村容村貌、村民精神面貌和產業三個方面,而這些可以復制。”十八洞村村委會主任施進蘭在接受記者采訪時如此表示。

古老苗寨煥然一新

十八洞村是湖南省湘西自治州花垣縣的一個普通村落,地處武陵山腹地。因村旁山中有18個天然溶洞,故名為十八洞村。

村內巉巖高聳,澗水幽藍。

與秀美風景形成對比的是,因深處大山之中,人多地少,生存條件惡劣。全村225戶、939人,人均耕地0.83畝。村里的勞動力大多外出在浙江一帶務工,留在村里的非老即小。

三年多前,村內道路泥濘,房屋年久失修。2010年,村里的大齡青年施全友在浙江結識了一起打工的重慶姑娘孔銘英。戀愛期間,因擔心女朋友看不上自家條件,施全友還特意耍了一個“小心眼”——等和孔銘英相處兩年,有了一定的感情基礎后,才將她領回十八洞村。

但一進門,孔銘英還是被嚇住了:堂屋地面坑坑洼洼,廚房看上去要垮塌,豬崽就睡在床鋪下……

如今,全村225戶房前屋后都鋪上了青石板路,房屋在保持原有苗寨風格的基礎上進行了修葺。村里還建設了停車場、公共廁所、觀景臺和千米游步道。

同時,升級改造了村小學和衛生室,建立了村級電商服務站,無線網絡覆蓋了全村。

再次展現在公眾面前的,儼然成為具有濃郁苗寨特色的美麗村落,十八洞村也成為當地知名的鄉村旅游點,被評為“國家旅游扶貧重點村”,游客絡繹不絕。

施進蘭在接受《民生周刊》記者采訪時表示,在改善村莊時,不搞高大上的項目,不大拆大建,按照“人與自然和諧相處、建設與原生態協調統一、建筑與民族特色完美結合”的要求,大力推進基礎設施建設。按照“修舊如舊”原則,保持原有風貌,展現民族特色,保存苗寨風情,將本村梨子、竹子、飛蟲寨主景區打造與房屋改造、改廚、改廁、改浴、改圈等“五改”工程相結合,完成了民居改造。

“脫單”接力

今年47歲的施進蘭曾在2000年前后擔任過一屆村主任,后來在浙江臺州等地從事數控,月收入能達到7000元左右。

2013年11月,在電視上看到總書記到村里的報道,經電話確認后,回到村里,后再次競選上村委會主任。

2014年初,縣里扶貧工作隊來到了十八洞村,龍秀林是當時的工作隊長。

他告訴《民生周刊》記者,按照總書記的要求,不能搞特殊化,但不能沒有變化,要可復制。

基于這樣的背景,工作隊駐村后,和村支兩委多次走訪及開會研究脫貧方法。

在走訪中他們發現,全村40歲以上的光棍,居然還有30多個。這些人大多在外務工,個別甚至有點“自暴自棄”,過一天算一天。而在農村,這樣的年紀正是勞動力。

上文提到的施全友就是其中之一。因當時看到村里實在太貧窮,且山多地少,女友孔銘英回去后,獨自去了廣東打工。

眼看幾年的感情投入付之東流,施全友一度心灰意冷。

工作隊進駐之后,村里在發生變化,比如最直觀的村容村貌。施全友重新燃起“脫單”的希望,他把村里的新貌拍照發給遠在廣東的孔銘英。

看到照片,孔銘英開始半信半疑,最后決定還是再來十八洞村看看。再次來到十八洞村,孔銘英被村里的變化震撼了。

2015年元旦,兩人高高興興地結了婚,43歲的施全友終于成功“脫單”。

一寨人聚在施全友家,按照苗家習俗搶喜糖,喝米酒,吃長龍宴,熱鬧了好幾天。村里沒“脫單”的大齡青年,更是受到極大鼓舞。

施進蘭告訴記者,這兩年村里有多人相繼脫單。

記者采訪的前一個月,1974年出生的楊再康剛結婚。此前他一直在浙江寧波從事移動基站維修,月工資3000至4000元。他坦言,除去開銷,存下來的錢不多。

有了合適的產業

在施進蘭看來,真脫貧,還是得靠產業。

因此在基礎設施改善之后,村里首先想到的是發展鄉村旅游。

施全友的家在村里觀景臺的邊上,結婚后,他們夫妻在村里第一個開辦了農家樂,取名“巧媳婦”。

記者見到施全友是在上午10時左右,他正在廚房打掃衛生,為中餐做準備。他告訴記者,經營農家樂收益比在外務工高得多。去年買菜用的二手面包車已換成了一輛嶄新的“五菱榮光”,最近又買了一輛10萬元的小汽車。

2016年5月,楊再康也開辦了農家樂。他告訴記者,去年5月至11月,月均收入5000元左右。

類似這樣的農家樂,村里目前有8家。

施進蘭表示,也不能太多了,從目前游客情況來看,太多了可能會無序競爭。“沒有開農家樂的可種菜,村里有規定,農家樂用的蔬菜來自本村農戶。此外,農戶還可養雞鴨等,客人有需要農家樂老板打電話送過來就是。”

如此一來,就可把村里的農副產品銷售帶動起來。

鄉村旅游之外,還有養殖湘西黃牛、種植獼猴桃等產業。

今年50歲的施關保自幼家境貧寒,從小放牛,牛的生活脾性、寨子周邊哪個山頭的青草最嫩,他最清楚。

他一直想發展養牛產業,但苦于沒有啟動資金。

縣里扶貧工作隊進村后,一戶一策幫助村民發展脫貧產業。在工作隊的幫助下,他辦到了貸款,不僅從德農牧業公司領養了12頭湘西黃牛,還拿到了4.8萬元飼養補助金。

而后,他在山坳里修建了多功能牛圈,引來山泉水,當年養牛凈賺2萬多元。2016年,施關保養了黃牛28頭,再加上其他農作物的收益,他掐指算了算,大約可收入7萬元。

深山之中的十八洞村,漫山遍野的野生油茶花。

2014年初,在縣扶貧工作隊鼓勵下,村民龍先蘭試養了4箱蜜蜂,當年收入5000多元。

2015年,到周邊村寨及縣內外的一些養蜂基地取經后,龍先蘭貸款3萬元修蜂箱、引進蜂種、擴建蜂場,成了遠近出名的養蜂能手。

施進蘭替他算了一筆賬,每公斤蜂蜜售價200元,2016年至少能收入6萬元。

改善精神面貌

更令人欣喜的是,“精準扶貧”激發出了走出貧困的志向和內生動力,人心不再“貧困”了。

因受自然條件的掣肘,很多事以前想都不敢想,得過且過,還曾發現過村民將價值800元的“扶貧仔豬”半價賣掉換酒喝的往事。

但現在身邊鮮活的案例表明,“只要努力你也行”。有了這樣的背景,村民現在都想方設法圖發展。

十八洞村堅持扶貧先扶志,建強村級組織,發揮基層黨組織戰斗堡壘作用,教育引導村民克服“等、靠、要”思想,共同推進特色鄉村游扶貧開發。駐村工作隊、村支兩委和群眾還共同總結了“十八洞精神”,那就是“投入有限,民力無窮,自力更生,建設家園”。

現在,村頭“農家書屋”里,《冬桃病蟲害的預防與治理》《科學養羊》等書籍成了搶手貨。

只要涉及村里的公益事業,斤斤計較的人少了,主動參與的人多了。進村道路升級改造和機耕道等公益建設所到之處,視土地如生命的群眾紛紛無償讓出土地,積極投工投勞。

湖南省扶貧辦主任王志群評價道:“十八洞村精準扶貧的經驗,可學可用,是習近平總書記‘精準扶貧重要思想在湖南的成功實踐,是我省脫貧攻堅戰的重大典型,值得各貧困村復制、推廣。”