“地理第一性”、“地理第二性”與海洋經濟集聚

謝 杰

(浙江工商大學經濟學院,浙江杭州310018)

“地理第一性”、“地理第二性”與海洋經濟集聚

謝 杰

(浙江工商大學經濟學院,浙江杭州310018)

海洋經濟被認為是突破資源約束,實現經濟可持續發展的新引擎。在區域協調發展中拓展藍色經濟空間的議題已受到越來越多的關注,但海洋經濟地理集聚驅動因素的識別尚未清晰。因此,基于“地理第一性”與“地理第二性”結合的理論分析框架,本文分析了我國沿海地區海洋經濟發展的時空特征;又研究了海洋經濟地理集聚形成的驅動因素。結果發現:濱海旅游業、海洋運輸業、海洋漁業構成我國海洋經濟三大支柱,未來海洋經濟增長潛力的挖掘重點需放在濱海旅游、海洋運輸、海洋油氣等產業;天津、上海在海洋經濟集聚水平四層次排序中構成第一集團,山東、廣東大而不強,浙江優勢海洋集聚產業最多;海洋經濟集聚的形成既受“地理第一性”正向影響,也受到自我強化機制等“地理第二性”積極影響,而科技、人力資本等“地理第二性”的作用亟待開發;海洋經濟發展戰略對擁有海岸線城市帶來持續的集聚效應。本文在經驗分析之后進行了政策討論,以期幫助沿海地區獲得推進海洋經濟地理積聚優勢形成的持久動力。

海洋經濟地理集聚時空特征廣義矩估計雙重差分

一、引言

我國是海洋大國,被稱為“藍色國土”的海洋蘊藏著經濟發展所需的豐富資源。美、日等國海洋經濟對GDP貢獻都超50%,而我國海洋生產總值占GDP仍不足10%,①②唐根年、沈沁、管志偉:《中國東南沿海產業空間集聚適度與生產要素優化配置研究》,《地理研究》2010年第2期。離海洋強國還有較大距離,發展海洋經濟的潛力巨大。我國東部地區地處沿海,海運便利、對外開放早,取得了較為迅速的發展。但隨著經濟的發展,東部沿海地區也面臨著越來越嚴重的資源環境約束。經略海洋、深耕“藍色國土”是我國突破資源環境瓶頸,謀求可持續發展的現實需要。2011年國務院相繼批復《山東半島藍色經濟區發展規劃》、《浙江海洋經濟發展示范區規劃》和《廣東海洋經濟綜合試驗區發展規劃》。在對浙江的規劃批復中明確要求,建設浙江海洋經濟發展示范區,形成我國東部沿海地區重要的經濟增長極。2013年10月習近平提出了共建“21世紀海上絲綢之路”倡議,中國將力推海洋經濟先行。國家“十三五”規劃首次以“拓展藍色經濟空間”之名單列一章,提及要“深入推進山東、浙江、廣東、福建、天津等全國海洋經濟發展試點區建設”。這些都將有助于推動我國海洋經濟的創新發展,從而進一步發揮沿海地區的海洋經濟增長極作用。

海灣河口往往是世界經濟高度聚集的重心地帶,主要有歐洲的萊茵河口海灣區域及鹿特丹,日本的東京灣地區及東京、橫濱等,美國的舊金山海灣地區及舊金山、奧克蘭等。由于我國沿海各省、市所處海域不同,其海岸線長度、海洋資源豐裕度、經濟發展水平和科技實力也有差異,其海洋經濟發展水平,海洋產業集聚程度也各有差異。經濟發展差異是自然資源分布不同的結果,這被稱為“地理第一性”(first-nature geography)。“地理第一性”可以解釋工業區位為什么接近勞動力和原料中心,但難以解釋其他一些經濟活動的集中,這些較少依賴于自然優勢。日本大部分的工業分布在太平洋沿岸和瀨戶內海沿岸的原因有四個:勞動力資源豐富、科技水平較高、接近消費市場、對外貿易海港。人口稠密、勞動力資源豐富為這些原因中的“地理第一性”,便于運輸則為“地理第二性”(second-nature geography)。為什么我國主要工業分布在沿海?由于我國沿海地區工業基礎較好,靠近港口,“兩頭在外”的發展模式需要其有效利用國外原料,生產出口產品,減少運輸費用。我國沿海各省、市擁有發展海洋經濟的不同資源優勢和發展潛力,各地發展海洋經濟的迫切愿望需落在各地的海洋資源自然優勢和不同的社會經濟基礎這個實際上來。

近年來我國學者對海洋經濟的研究主要涉及區域差異分析、①張耀光、魏東嵐、王國力、肇博、宋欣茹、王圣云:《中國海洋經濟省際空間差異與海洋經濟強省建設》,《地理研究》2005年第1期。集聚程度描述、②任博英:《山東半島海洋產業集聚與區域經濟增長問題研究》,中國海洋大學碩士學位論文,2010年,第37頁。增長關系等。③韓增林、狄乾斌、單良:《面向“十二五”時期的海洋經濟地理研究》,《經濟地理》2011年第4期。少有在時空交互背景下,基于“地理二性”理論分析框架,關注海洋經濟地理集聚的驅動因素研究。本文首先以時間序列展現沿海地區主要海洋產業發展的歷史進程,從而幫助挖掘未來海洋產業增長潛力之重點;其次用區位熵比較地區海洋經濟地理集聚的空間分布特征,幫助發掘各地區海洋經濟集聚優勢;最后,在“地理第一性”與“地理第二性”相結合的理論分析框架下,應用廣義矩估計動態考察沿海地區海洋經濟集聚的驅動因素,輔之以Heckman模型控制樣本選擇偏誤,④Heckman,James J.,“Sample Selection Bias as a Specification Error.”Econometrica 2013,47(1):153-161.并用雙重差分模型評估海洋經濟政策的實施效果。⑤黃清:《電力行業放松規制改革政策效果的實證研究——基于發電側數據的雙重差分模型檢驗》,《山西財經大學學報》2009年第1期。

二、理論背景與文獻綜述

某些產業歷史性或偶然性地出現在某些地區,地理集聚帶來的外部性導致累積因果過程,產業關聯性的增強、服務業的發展,市場需求的擴大,勞動力素質的提高等會吸引新產業加入,形成產業的地理聚集。區域增長與產業的地理集聚在相互作用中通過自我強化,從而獲得結構調整和增長的動力,規模和集聚經濟是決定增長的重要力量。⑥Siegel,Donald,“Estimation of Scale Economies Underlying Growth and Productivity:The Empirical Implications of Data Aggregation”Southern Economic Journal,1999,65(4):739-756.Anthony等人認為地理因素是產業集聚的重要條件,①Venables,Anthony J.,“Geography and International Inequalities: The Impact of New Technologies”Journal of Industry Competition &Trade,2001,1(2):135-159.經濟發展差異是自然資源分布不同的結果,基于要素稟賦的自然優勢是經濟集聚之關鍵,此乃“地理第一性”,這些是不同區位特定的外生特征。由于地理距離和運輸成本,要素稟賦、礦山資源、氣候條件、港口樞紐的接近等“地理第一性”使產業向某些區域聚集。因為要素稟賦的稀缺性,要素空間分布的非均衡,各地區最適合生產所需本地要素最豐富的產品,形成工業地區分布。Fujita等人認為交通樞紐、天然港口等“地理第一性”決定著集聚的區位選擇。②Fujita,Masahisa,and J.F.Thisse.“Economics of Agglomeration”Journal of the Japanese&International Economies,1996,10(4):339-378.金煜、陳釗、陸銘認為中國沿海地區具有工業集聚的地理優勢,中國沿海地區的產業集中早在政府采取地區非平衡政策之前就已出現,原因在于其在地理上更易于與外界交流。③金煜、陳釗、陸銘:《中國的地區工業集聚:經濟地理、新經濟地理與經濟政策》,《經濟研究》2006年第4期。Bao等人認為中國沿海省市所具有的自然地理優勢吸引勞動力、FDI等向沿海地區聚集。④Bao,Shuming,et al.,“Geographic Factors and China's Regional Development under Market Reforms,1978-1998.”Ssrn Electronic Journal,2002,13(1):89-111.但他們并不能解釋為什么在擁有相似自然特征的眾多地區中,一些成為集聚的中心,另一些卻成為發展的邊緣。

產業的地理集中導致了對制造業的更大需求,經濟地理從同質空間和生產活動均勻分布這一初始狀態開始向異質空間和生產集聚轉變。什么力量導致空間上小規模的不對稱演變為產業分布大規模的持久不平衡?產業集聚是如何形成的?經濟地理尤其關注導致經濟活動空間分布巨大和持久的不平衡的經濟力量,而這種力量就是“地理第二性”。經濟地理的目標就是為了在控制了“地理第一性”的情況下,努力解釋什么是導致“地理第二性”的力量,它是人類為了增進“地理第二性”所采取行動的結果。特定地區在需求、技術創新、人力資本、規模經濟等方面所具有的優勢也會使產業積聚起來,這些即所謂的“地理第二性”。“地理第一性”在解釋早期的經濟歷史現象時扮演重要角色。而人類歷史驅動力一直在尋找獲得和運送原料的安全廉價路徑,人類從一開始就努力突破“地理第一性”的限制。“地理第二性”是改進“地理第一性”的人類活動的結果。歐洲的經濟集聚更多是由于需求引起的消費集中,自然優勢雖然重要但不如“地理第二性”,⑤Ulltveitmoe,Karen Helene,“What Determines the Economic Geography of Europe.”Social Science Electronic Publishing,1999,16(3):8173-8183.但在世界范圍內,很難區分是“地理第二性”的溢出,還是“地理第一性”的自然優勢引起了集聚,⑥Kim,Sukkoo,“Regions,Resources,and Economic Geography:Sources of U.S.Regional Comparative Advantage,1880-1987.”Regional Science&Urban Economics,1999,29(1):81-32.而Midelfart等人則認為二者都重要且相互關聯。⑦Midelfart-Knarvik,K.H,H.G.Overman,and A.J.Venables,“Comparative Advantage and Economic Geography:Estimating the Location of Production in the EU.”Norwegian School of Economics and Business Administration,2000.雖然經濟地理學在研究“地理第二性”時把“地理第一性”作為控制變量,但筆者認為可視研究目標讓二者互為控制變量。一般而言,“地理第二性”經濟力量是依形勢而變化的,而“地理第一性”的自然力量也不是一成不變的。隨著新能源、新資源的發現,多種海洋資源的相對優勢、對經濟的作用也會發生變化。

新經濟地理學(NEG)理論基石之一是“本地市場效應”(HME)。假設收益遞增導致就業集中到一個大工廠,反過來又創造了一個大市場,在存在運輸成本的情況下,這會吸引其他企業選擇同一區位。規模經濟和運輸成本的相互作用導致“放大效應”,即本地市場規模在集聚的自我強化過程中擴張。⑧Krugman,Paul,“Scale Economies,Product Differentiation,and the Pattern of Trade.”American Economic Review,1980,70(5):950-959.Davis和Weinstein發現在日本的19個制造業中有8個存在顯著的收益遞增效應,本地市場效應是區域集中的重要因素。⑨Davis,Donald R.,and D.E.Weinstein,“Economic Geography and Regional Production Structure:An Empirical Investigation.”European Economic Review,1998,43(2):379-407.Hanson發現墨西哥本地市場開放程度的提高導致制造業的重要轉移。①Hanson,Gordon H.,Regional Adjustment to Trade Liberalization,Regional Science&Urban Economics,1994,28(4):419-444.本地市場效應關注的是生產性消費所引致的生產集中,而居民消費也會帶來產業集聚。Glaeser發現城市除使工人更富有生產性外,城市較高的工資水平也帶來消費數量種類增加,因而企業在城市中進行選址。②Glaeser,EdwardL.,LearninginCities.JournalofUrban Economics,1997,46(46):254-277.城市居民所需一切都要購買,收入很大部分都花在企業生產的商品上,③Tabuchi,Takatoshi,T.Jacques-Francois,and D.Z.Zeng.On the Evolution of a Multi-regional System.Université catholique de Louvain,CenterforOperationsResearchandEconometrics (CORE),2000.消費的集中引發集聚與增長。政治權力是促成集聚的又一力量,政治的空間接近促使權力尋租的出現。政治力量使中心城市抽取其他地區的物質和人力,發展的自我強化又進一步構成抽取其他地區資源的力量,進而吸引更多的企業和人口集聚,循環累積,使中心城市變得更加龐大。Ades等人認為集權激勵了城市首位度,導致巨型城市出現,④Ades,Alberto F.,and E.L.Glaeser,Trade and Circuses:Explaining Urban Giants.Nber Working Papers,1994,110(1):195-227.但城市規模過大阻礙增長。⑤Henderson,Vernon,The Urbanization Process and Economic Growth:The So-What Question.Journal of Economic Growth,2003,8(1):47-71.

近年來國內學者對海洋經濟的研究主要集中在海洋經濟布局的實證研究,在海洋經濟理論方面研究滯后,主流經濟學方法應用少,主要涉及區域差異的統計分析、集聚擴散程度的描述、與增長的關系等,缺少對形成海洋經濟集聚優勢之背后緣由的探討。沿海地區的海洋自然優勢是形成海洋產業集聚的地理“第一性”,沿海地區的勞動力、資本投入、人力資本、科技、本地市場規模、消費能力等構成了影響海洋產業集聚的“地理第二性”,這些都需納入到研究的視野之內。

三、海洋經濟地理集聚空間分異

區位熵又稱專門化率,其數值越高,地區產業的集聚水平就越高,⑥趙小汎:《區位熵模型在土地利用變化分析中的新運用》,《經濟地理》2013年第2期。其由下式表示:

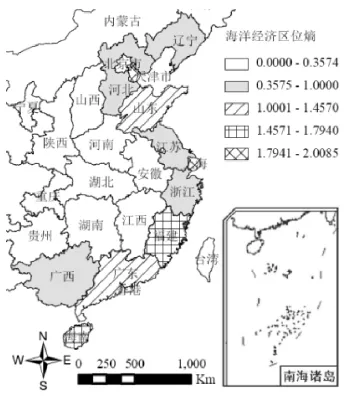

其中,sij代表i地區j專業化部門的產值或產量,si代表i地區經濟總產值或總產量,sj代表全區域j專業化部門總產值或總產量,s代表全區域經濟總產值或總產量。當slqij大于1時,表明i地區j專業化部門大于全區域該專業化部門平均水平,即該地區該專業化部門在全區域內具有集聚優勢。根據2009-2013年沿海各省、直轄市的海洋生產總值和地區生產總值計算了其海洋經濟區位熵5年均值,圖1為應用地理信息系統ArcGis繪制的海洋經濟平均區位熵五分位地圖。⑦方葉林、黃震方、涂瑋:《基于地統計分析的安徽縣域經濟空間差異研究》,《經濟地理》2013年第2期。有六個地區海洋經濟集聚程度超過全國平均聚集水平。兩大直轄市為第一集團:天津(2.0085)、上海(1.8499),括號內為區位熵;第二集團為海南(1.7795)、福建(1.4644);廣東(1.1504)、山東(1.1237)處于第三集團;第四集團有五個省:浙江(0.8870)、遼寧(0.8758)、江蘇(0.5272)、廣西(0.3964)、河北(0.3900)。

圖1 2009-2013年沿海地區海洋經濟平均區位熵

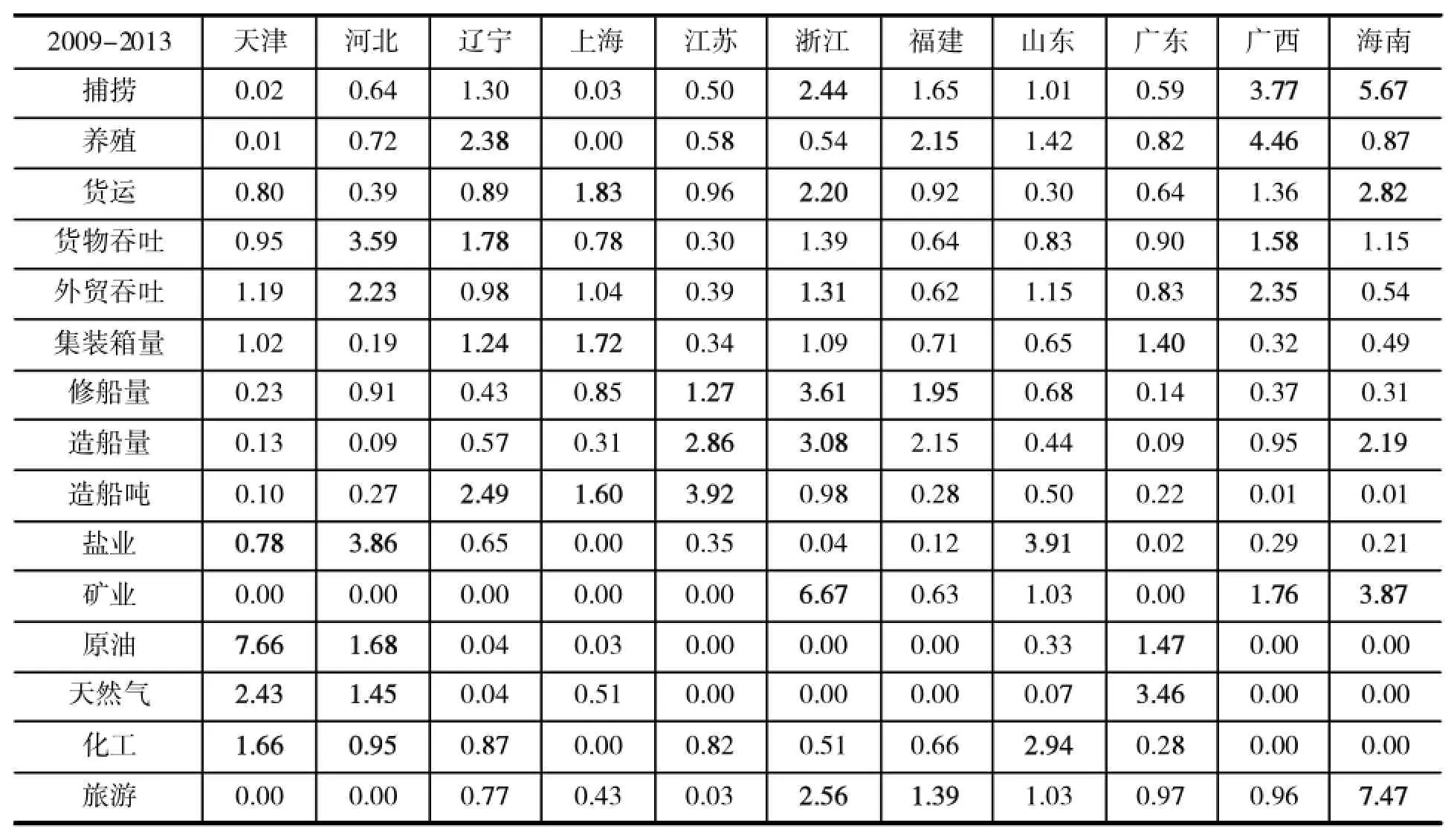

表1 2009-2013年沿海地區主要海洋產業平均區位熵

究竟哪些海洋產業的發展驅動了我國海洋經濟集聚的地區差異形成?為此根據沿海各省、直轄市主要海洋產業產量和地區海洋生產總值計算了2009-2013年各主要海洋產業區位熵均值,見表1。用黑體字標注了各主要海洋產業區位熵排名前三的省、直轄市。可將表1和圖1結合起來分析海洋經濟集聚的地區差異形成緣由。天津、上海在海洋經濟集聚水平排序中構成第一集團。天津海洋經濟集聚優勢來自于海洋原油、海洋天然氣、集裝箱吞吐量、海洋化工、外貿吞吐等,中海油天津分公司目前負責我國最大的海上油田,天津海洋原油集聚優勢全國排名第一。上海海洋經濟集聚優勢源自于發達的海洋造船業,海洋貨運和集裝箱吞吐量,上海在2010年成為全球最繁忙的集裝箱港口。第二集團的海南之海洋經濟集聚優勢來自于海洋捕撈、海洋貨運、貨物吞吐、海洋造船量、海洋礦業、濱海旅游等,海南國際旅游島建設更增強了其顯著的濱海旅游集聚優勢。同處第二集團的福建之海洋經濟集聚優勢源自于海水養殖、海洋捕撈、海洋修船、海洋造船量和濱海旅游。山東海洋漁業資源豐富,優勢也主要來自與此有關的海洋第一產業,海洋化工、海洋鹽業的集聚優勢全國第一,海洋外貿吞吐、濱海旅游、海洋礦業集聚水平也超全國平均。廣東海洋經濟集聚優勢主要集中在海洋天然氣、海洋原油和集裝箱吞吐量,海洋天然氣集聚優勢全國第一,廣東沿海港口眾多,已有廣州、深圳、湛江三個億噸大港。山東、廣東所面臨的問題是大而不強。①任博英:《山東半島海洋產業集聚與區域經濟增長問題研究》,中國海洋大學碩士學位論文,2010年,第37頁。

遼寧的優勢集中在海水養殖、海洋捕撈、海洋貨物吞吐、集裝箱吞吐量、海洋造船噸位,遼寧的造船總噸位優勢僅次于江蘇。浙江的集聚優勢產業依次有:海洋礦業、海洋修船量、海洋造船量、濱海旅游、海洋捕撈、海洋貨運、海洋貨物吞吐、海洋外貿吞吐、集裝箱吞吐量,共計9個海洋產業集聚水平超全國平均,浙江是海洋集聚優勢產業最多的省份;浙江的海洋礦業、海洋修船量、海洋造船量集聚優勢全國排名第一。江蘇在海洋造船、海洋修船等方面有明顯聚集優勢,海洋造船噸位的集聚優勢全國排名第一,但江蘇僅有少量海洋產業超全國平均集聚水平。河北的集聚優勢主要集中在海洋貨物吞吐、海洋外貿吞吐、海洋原油、海洋鹽業、海洋天然氣等。廣西超過全國平均的海洋集聚產業主要為海水養殖、海洋捕撈、海洋外貿吞吐、海洋貨物吞吐、海洋貨物運輸、海洋礦業,廣西海水養殖、海洋外貿吞吐的海洋集聚水平處在全國首位。

四、海洋經濟集聚地理二性驅動因素的實證分析

可能影響經濟集聚的地理“第一性”、地理“第二性”因素主要包括:自然優勢、投入共享、勞動力共享、知識溢出、本地市場效應、消費等。這些因素究竟會對海洋經濟集聚產生怎樣影響?對于這些問題的回答,則需要經過實證檢驗加以辨析。基于數據可得性,本文以2005-2013年沿海各省、直轄市海洋經濟區位熵(slq)為被解釋變量,以同期各沿海省、直轄市海洋三次產業產值、主要海洋產業產量、消費、投資、海洋就業等數據做解釋變量,應用動態面板等模型考察海洋經濟集聚的驅動因素。根據《中國海洋統計年鑒》的劃分,海洋第一產業(下文簡稱“海洋一產”)主要為海洋漁業,海洋第二產業(下文簡稱“海洋二產”)主要包括海洋油氣業、海洋礦業、海洋鹽業等,海洋第三產業(下文簡稱“海洋三產”)主要包括海洋交通運輸業、濱海旅游業。為消除共線性、減少異方差,除區位熵外,其他變量一般均取對數值。

(一)基于省級層面數據的估計

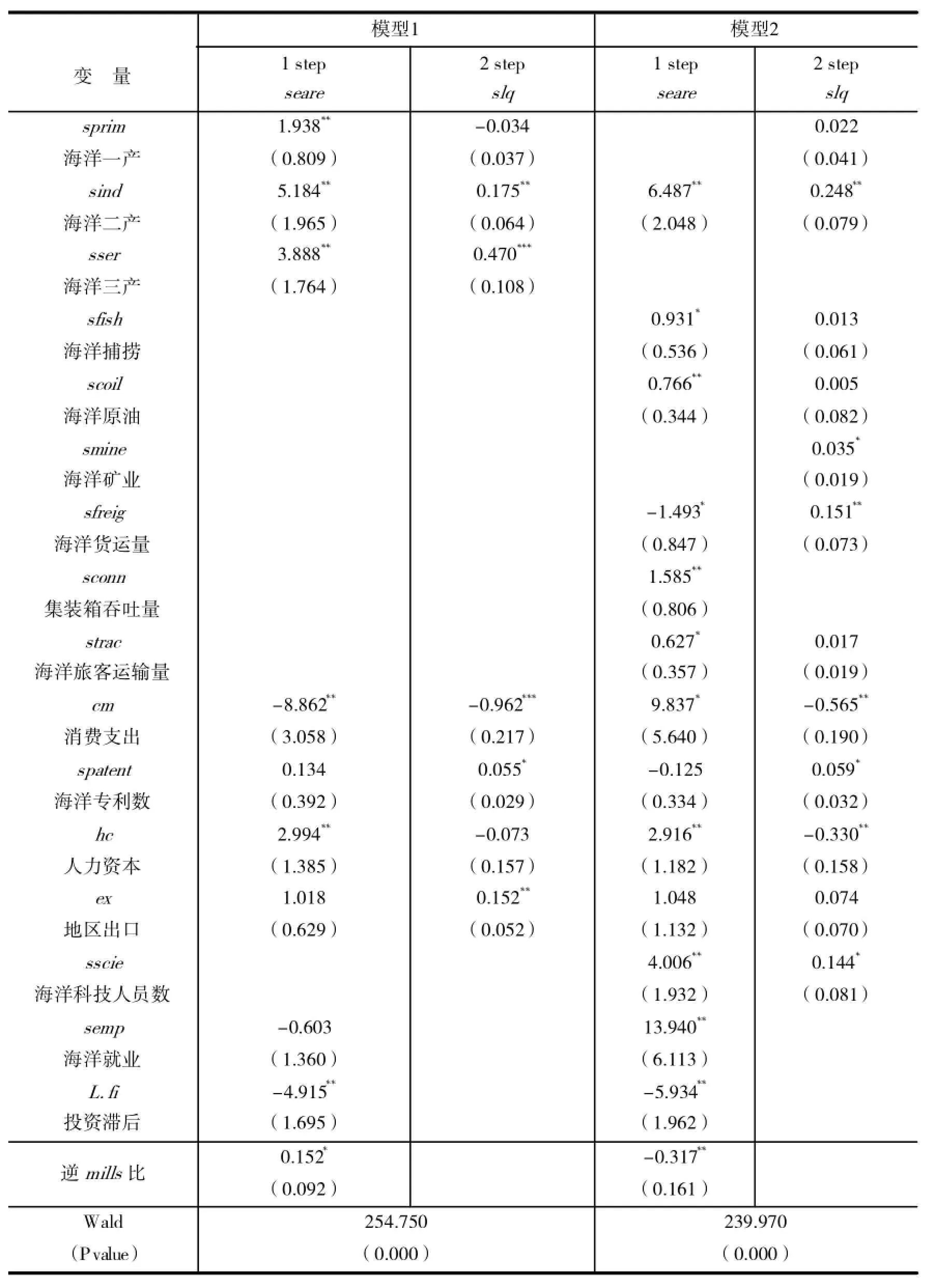

地區是否具集聚優勢并非隨機事件,直接進行OLS回歸可能導致樣本選擇偏誤,使用Heckman兩階段模型可克服樣本選擇偏誤。模型1、2的第一步以seare(slq≥1時,seare=1;slq≤1,seare=0)為被解釋變量,采用probit模型估計集聚形成概率和逆mills比;第二步用第一步計算的集聚概率和逆mills比估計值進行修正回歸;兩步中至少有一個解釋變量不同(表2)。模型1、2中第一步樣本選擇檢驗中的逆mills比顯著不為0,說明存在樣本選擇問題。①佟家棟、劉竹青:《地理集聚與企業的出口抉擇:基于外資融資依賴角度的研究》,《世界經濟》2014年第7期。根據表2中模型1、2的一步估計,海洋二產集聚概率大而顯著,海洋三產次之,海洋一產、以受教育年限表示的人力資本、②彭國華:《中國地區收入差距、全要素生產率及其收斂分析》,《經濟研究》2005年第9期。海洋捕撈、海洋原油、集裝箱吞吐、海洋旅客運量、海洋科技人員數等的集聚概率顯著。根據二步估計,海洋二產、海洋三產,海洋專利、海洋礦業、海洋貨運量、海洋科技人員數等的集聚效應顯著。

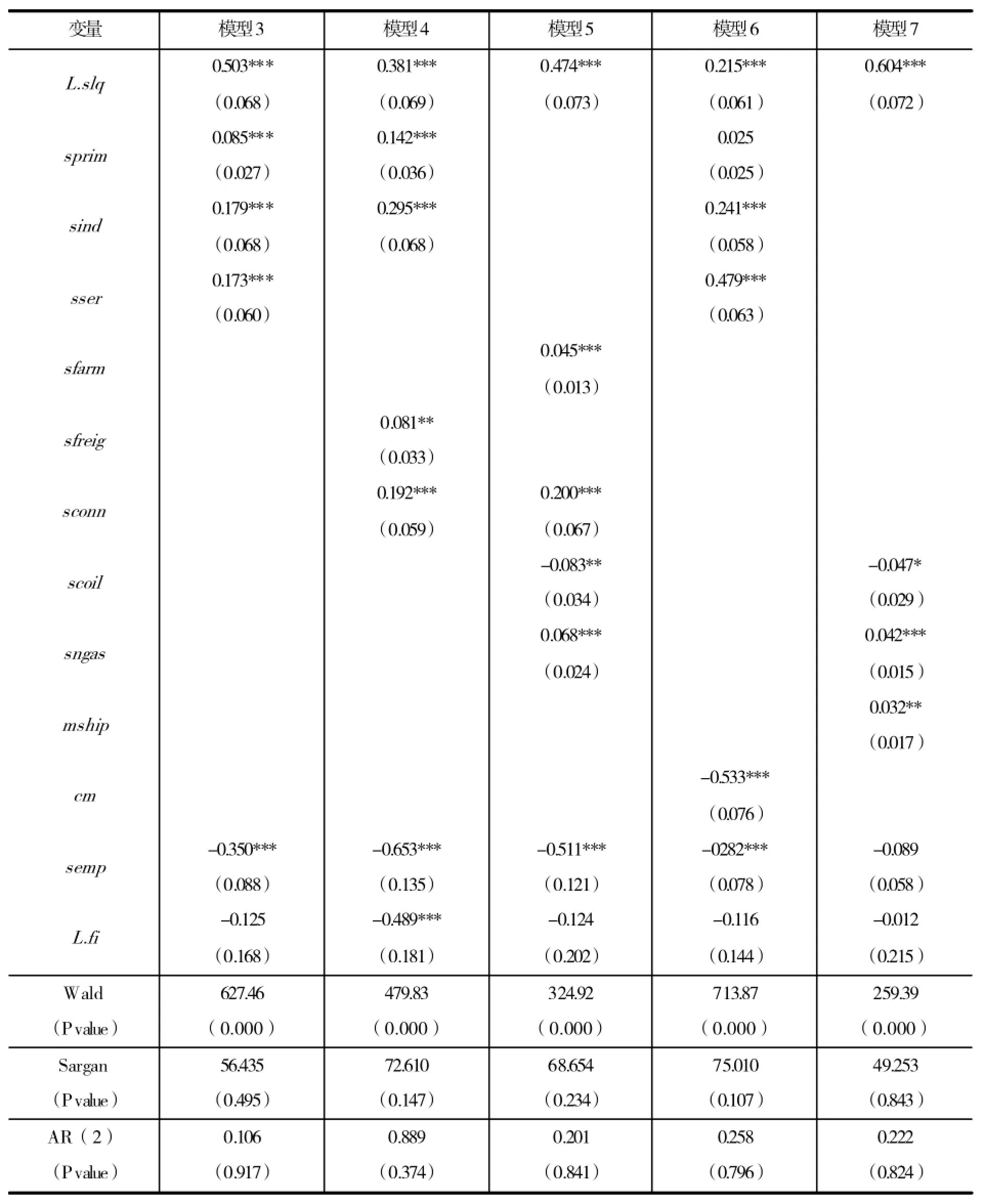

變量較多可能引起內生性問題,所以采用系統廣義矩(SYS-GMM)進行估計。③鄭月明、王偉:《FDI對我國東部地區就業影響的動態效應——基于GMM和SYS-GMM分析方法》,《工業技術經濟》2010年第2期。投資數據摘自歷年《中國海洋統計年鑒》的全社會固定資產投資。投資具有時滯效應,故將其列為前定變量。產業集聚可能創造就業,所以將海洋就業作為內生解釋變量。根據表3,五組模型中系數聯合顯著性Wald檢驗P值均為0,五組模型整體都顯著。Sargan檢驗均顯示:在0.1的顯著性水平下無法拒絕“所有工具變量均有效”原假設。殘差序列相關檢驗顯示:五組模型差分后的殘差均顯示無二階自相關。五組模型的被解釋變量海洋經濟區位熵滯后系數都通過顯著性檢驗,說明海洋經濟集聚具有顯著時間累積效應。在模型3中,內生解釋變量為海洋就業人數semp、前定變量為海洋投資fi,海洋三次產業產值與代表集聚的slq均顯著正相關,海洋二產sind集聚效應最大,海洋一產sprim的集聚效應較弱,海洋就業的系數顯著為負,海洋就業增長未對海洋經濟積聚產生正向效應,投資滯后變量系數不顯著,意味著投資效率有待提高。

在模型4中,海洋貨運量sfreig、集裝箱吞吐量sconn增長對海洋經濟集聚起到了顯著的正向作用。在模型5中,集裝箱吞吐量sconn增長對海洋經濟集聚的正向作用最大,海洋天然氣sngas次之,海水養殖的sfarm作用最小。在模型6中,消費cm系數顯著為負,說明消費的本地市場效應未產生正向影響。在模型7中,海洋天然氣sngas、海洋造船mship系數顯著為正,說明二者促進了集聚形成。人力資本、專利等代表創新的變量數據放入任一組模型中,檢驗都不顯著,故棄

之,這也表明基于省級數據的系統廣義矩估計,并未能檢測出這兩個因素對海洋經濟集聚可能產生的動態影響。

表2 基于省級數據的Heckman二階段估計

表3 基于省級數據的系統廣義矩估計

(二)基于城市層面數據的估計

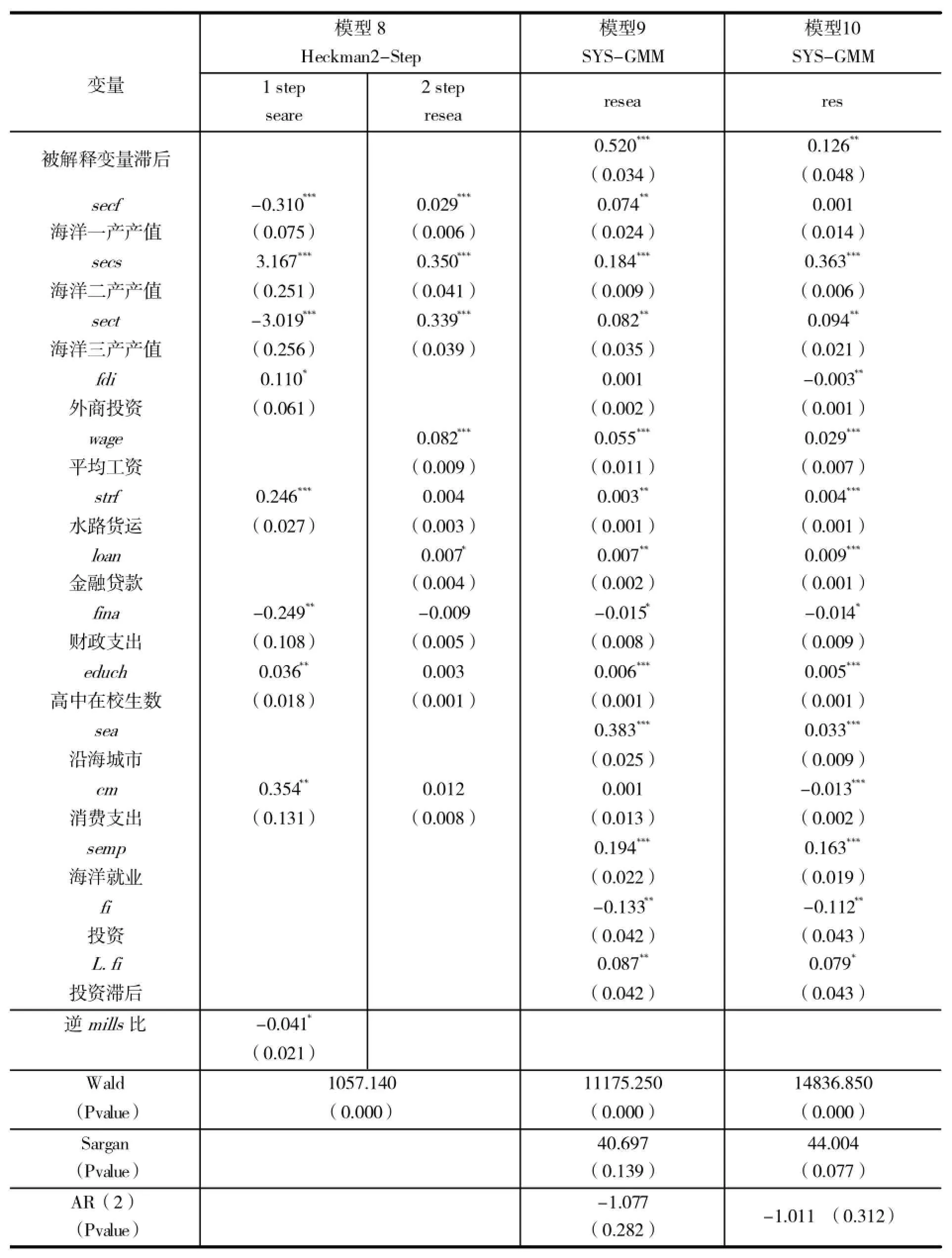

在114個沿海地級以上城市中,有53個帶海岸線。為探測地級以上城市海洋經濟集聚的驅動因素,本文從《中國城市統計年鑒》獲取影響海洋經濟集聚的地理和經濟數據,時間跨度為2005-2013年。由于缺少地級市的海洋產值,在表4中以海洋二產區位熵res與沿海城市虛擬變量sea相乘,得到城市海洋經濟區位熵的代理變量resea。在表4模型8中,Heckman估計之一步樣本選擇檢驗的逆mills比顯著不為0,意味著存在樣本選擇問題;一步估計中海洋二產的集聚概率大而顯著,消費次之,水路貨運量的集聚概率也顯著;根據二步估計,集聚效應依次顯著的是海洋二產、海洋三產、平均工資、海洋一產、金融貸款等。模型9、10為兩組系統廣義矩估計,兩組模型聯合顯著性Wald檢驗P值均為0,模型整體都顯著;Sargan檢驗顯示:模型9、10分別在0.1、0.05的顯著性水平下無法拒絕“所有工具變量均有效”的原假設;殘差序列相關檢驗顯示:兩組模型差分后的殘差均顯示無二階自相關;兩組模型被解釋變量滯后系數都通過顯著性檢驗,說明集聚具有顯著時間累積效應。

在模型9中,內生解釋變量為海洋就業semp,前定變量為海洋投資fi,沿海區位sea的集聚效應最大,集聚效應依次顯著的是就業semp、海洋二產secs、投資滯后L.fi、海洋三產sect、海洋一產secf、平均工資wage、金融貸款loan、高中在校生數educh、水路貨運量strf。在模型10中,海洋二產集聚效應最大,集聚效應依次顯著的是就業、海洋三產、投資滯后、沿海城市區位、平均工資、金融貸款額、高中在校生數、水路貨運量。

雙重差分估計(Difference-In-Differences,DID)是一種準自然實驗方法,它用試點后兩地區差異與試點前兩地區差異之差來衡量政策效果。①Donald,StephenG.,andK.Lang.,“Inferencewith Difference-in-Differences and Other Panel Data.”Review of Economics&Statistics,2007,89(2):PP.221-233.本文以帶海岸線城市為實驗組,其余為對照組;2011年后為政策實驗期,并引入時間趨勢項,如式(2)所示:

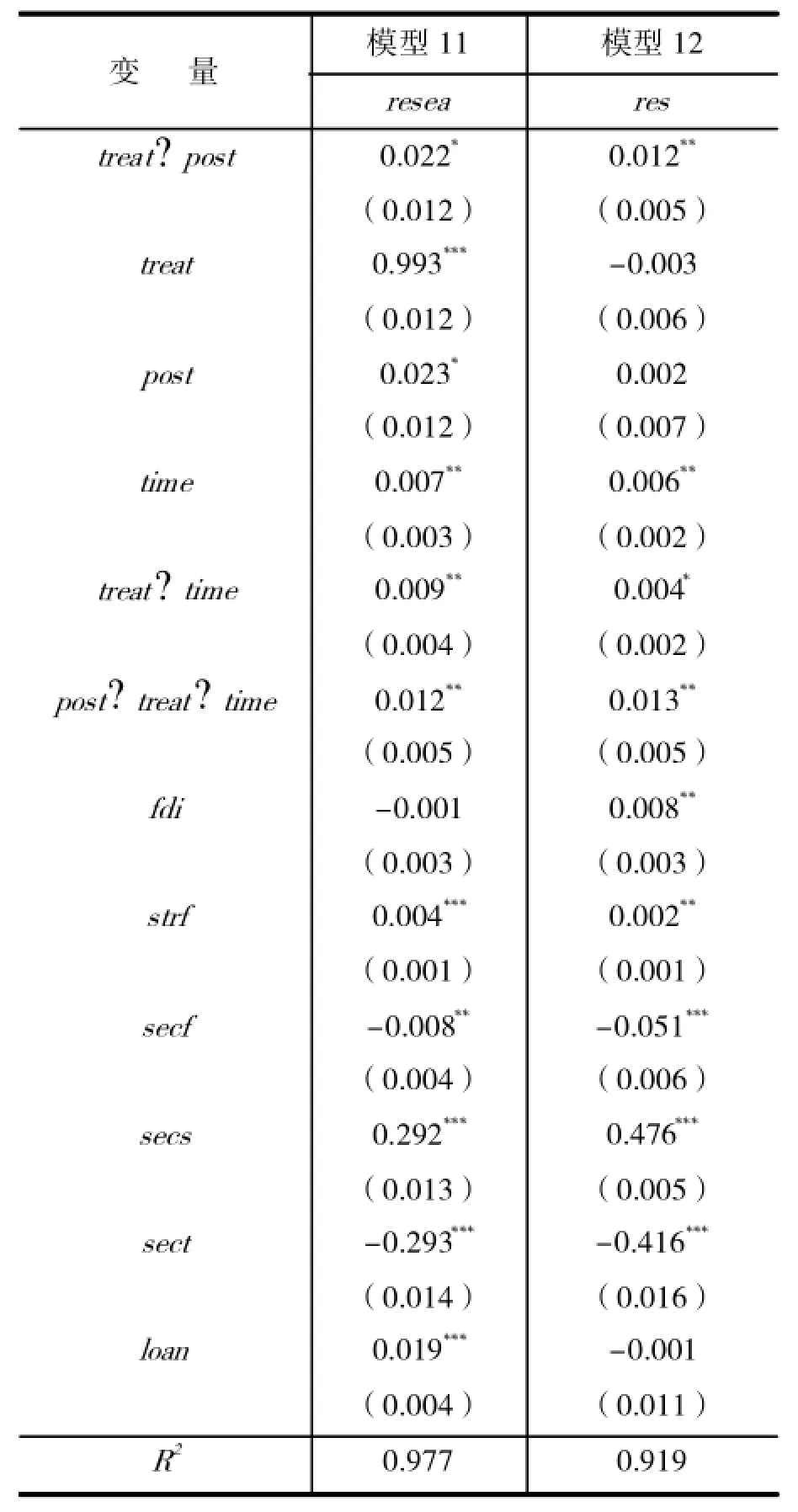

其中,i表示某地級以上城市,t表示時間,m表示以2011年為零點的年份重新排序;post為實驗期虛擬變量,2011年是實施“十二五”規劃開局年,此后沿海各地區認真落實國務院發展海洋經濟的戰略部署,積極推進海洋經濟發展試點工作,加快推進經濟發展方式轉變和結構調整,故根據政策文獻將2011年及其以前年份取值為0,2011年以后為1;treat表示實驗組虛擬變量,有海岸線城市作為實驗組,取值為1,其余為0;time是年份指標,仿照Jayachahadran的做法,②Jayachandran,Seema,A.Lleras-Muney,and K.V.Smith,“ModernMedicineandtheTwentiethCenturyDeclinein Mortality:Evidence on the Impact of Sulfa Drugs.”American Economic Journal Applied Economics,2009,2(2):118-146.2011年為0,之后年份為1、2……之前年份為-1、-2……β1反映實驗前后未分組差異,③施炳展:《文化認同與國際貿易》,《世界經濟》2016年第5期。即其它因素影響;β2反映分組差異;γ為雙重差分估計量系數,其反映實驗組政策效應;θ1反映對照組趨勢,θ2控制了處理組與對照組的時間趨勢差異,θ3反映沖擊影響動態;εit表示其他隨機因素。根據表5模型11的估計,treat×post系數顯著,意味著2011年后實施的海洋經濟戰略部署給擁有海岸線的城市帶來顯著集聚效應。treat系數顯著,說明擁有海岸線城市原先就有明顯的海洋經濟集聚優勢。post系數顯著,表明其它因素也顯著影響了集聚優勢的形成,側面驗證了此前的產業驅動因素分析。time系數顯著,說明集聚具有時間累計效應,再次驗證此前的系統廣義矩估計。treat×time系數顯著,說明海岸線城市原本所擁有的海洋經濟集聚優勢隨時間而累積。post×treat×time系數顯著,意味著海洋經濟政策不但給擁有海岸線城市帶來顯著集聚效應,而且這種效應隨著時間的延續在遞增。其它集聚效應依次顯著的是海洋二產secs、金融貸款loan、水路貨運strf等。模型12中被解釋變量由城市海洋經濟區位熵替換為海洋二產區位熵,雙重差分估計量treat×post、time、treat×time、post×treat×time等的系數依然顯著,其它集聚效應依次顯著的是海洋二產、外商投資fdi、水路貨運等。模型11中的treat系數顯著,意味著城市海洋經濟區位熵受到了海岸線區位優勢的顯著影響。

表4 基于城市數據的Heckman估計與系統廣義矩估計

表5 基于城市數據的雙重差分估計

五、總結與討論

本文使用2001-2013年海洋經濟數據分析了我國沿海省、直轄市海洋經濟發展的時空特征;基于“地理第一性”與“地理第二性”相結合的理論分析框架,實證研究了海洋經濟地理集聚形成的驅動因素;綜合得出下列五個主要結論。首先,濱海旅游、海洋運輸、海洋油氣、海洋化工和海洋工程建筑是我國未來海洋經濟增長潛力的挖掘重點。其次,第一集團的天津、上海,第二集團的海南、福建,第三集團的山東、廣東,共六個地區海洋經濟地理集聚程度超過全國平均水平,地區海洋經濟集聚優勢各具特色。第三,實證研究證實了“地理第一性”影響的幾個方面:海水養殖集中在特定漁場,海洋貨運、集裝箱吞吐量與海港接近有關,海洋天然氣開采也與海洋油氣田位置相關,這些與地理位置關系密切的產業發展形成了海洋經濟集聚效應。第四,實證檢驗部分證實了“地理第二性”的作用:雖然基于省級數據的系統廣義矩估計未能檢測出勞動力、投資共享、人力資本、技術創新的動態影響,但克服樣本選擇偏誤的模型,以及基于城市數據的實證檢驗證實了這些“地理第二性”的作用,而且海洋經濟集聚的顯著時間累積效應亦側面證實了生產集中等“地理第二性”的自我強化機制;海洋第二產業,如船舶制造等所引起的生產消費形成了顯著本地市場效應,推動了集聚。第五,擁有海岸線的沿海城市有著形成海洋經濟集聚的天然優勢,“十二五”以來實施的海洋經濟發展戰略也給擁有海岸線城市帶來顯著的集聚效應,這些效應還在隨時間而遞增;海洋二產、前期投資、海洋三產、工資水平、金融發展、基礎教育、水路基礎設施等也會對沿海城市的海洋經濟集聚產生顯著的促進作用。

綜上分析,結合沿海地區的實際情況給出以下政策建議。第一,著力發揮“地理第二性”作用,推動海洋經濟集聚。理論上制造業集聚、勞動力、投資共享有助于形成“本地市場效應”,由此帶來規模經濟和收益遞增,實證檢驗也證實了此理論假說。江蘇、浙江、福建、遼寧是制造業大省;江蘇、浙江、廣東也集聚了大量勞動力,吸引了大量的投資;廣西有著瀕臨廣東、承接東部產業轉移的條件。政策制定者需要思考如何有效發揮“地理第二性”作用,按照“以陸促海、以海帶陸、陸海統籌”原則,把陸地制造業優勢輻射到海洋產業,形成海洋制造業優勢集聚區。第二,優化海洋經濟布局,合理開發海洋資源。海洋油氣與濱海旅游業、海洋運輸業、海洋漁業等同屬“地理第一性”產業,空間分布難以改變。從事海洋油氣開發的地區主要為天津、遼寧、上海、廣東,同樣地處渤海的河北,東海的浙江,南海的廣西參與開發的較少。應根據不同地區和海域的資源稟賦、產業基礎和發展潛力,積極優化海洋經濟布局,充分發揮環渤海、長三角和珠三角的引領作用,形成層次清晰、定位準確、特色鮮明的海洋經濟空間集聚格局。第三,加快技術進步,優化產業結構。實證分析部分證實了科技在海洋經濟集聚形成過程中所發揮的作用,但也意味著要扭轉個別地區海洋經濟的集聚劣勢,還需要依靠技術進步和結構優化,持續改造升級海洋傳統產業,不斷培育壯大海洋戰略新興產業。通過技術創新,加快海洋油氣、海洋運輸、海洋漁業、濱海旅游等傳統產業升級。以重大技術突破為支撐,培育海洋生物醫藥、海水利用、海洋工程等新興產業。只有本著因地制宜原則,在穩固“地理第一性”基礎上,創新促進“地理第二性”發揮作用的相關政策,沿海地區才能形成錯落有致、各具特色的優勢海洋集聚產業。

(責任編輯:余風)

Spatial-temporal Characteristics of Marine Economic Development and Driving Factors of Geographic Agglomeration in China

XIE Jie

(School of Economics,Zhejiang Gongshang University,Hangzhou 310018 Zhejiang,China)

We analyze the spatial-temporal characteristics of marine economic development in China.We then analyze the driving factors of the formation of regional marine economic agglomeration,which is based on the combined theory frame between“first-nature geography”and“second-nature geography”.We find that Coastal Tourism,Marine Communications&Transportation Industry,and Marine Fishery Industry constitute the three pillars of the China’s Marine economy.Marine economic development strategies can produce lasting agglomeration effect on cities which have coastlines.Policy suggestions based on the estimates are discussed,which help China’s coastal areas to gain lasting developmental momentum.

marine economy;spatial-temporal characteristics;geographic agglomeration;GMM;DID

本文系浙江省哲學社會科學重點研究基地浙江工商大學浙商研究中心課題(11JDZS02Z)“浙江海洋產業集聚與浙商涉海投資反哺對接研究”,浙江省自然科學基金項目(LY17G030005)“要素市場扭曲背景下對外直接投資的產能過剩治理效應研究”,教育部重點研究基地浙江工商大學現代商貿研究中心項目(15SMGK22YB)“互聯網經濟背景下中國流通產業升級動力機制與區域發展潛力研究”,浙江省高校人文社科重點研究基地(浙江工商大學應用經濟學)項目(JYTyyjj20160102)“國家風險與歷史績效對制造業OFDI的交互影響研究”聯合資助。

謝杰(1970-),安徽合肥人,教授,博士后,主要研究方向:新經濟地理學、區域經濟學。

P74;F129.9

A

1008-7672(2017)01-0043-12