前列地爾聯合注射用胰激肽原酶治療早期糖尿病足的臨床療效

陳世雄

儋州市人民醫院,海南儋州 571799

前列地爾聯合注射用胰激肽原酶治療早期糖尿病足的臨床療效

陳世雄

儋州市人民醫院,海南儋州 571799

目的分析在早期糖尿病足患者治療中聯合應用前列地爾與胰激肽原酶治療的效果。方法收集2014年1月-2015年12月在該院治療的早期糖尿病足患者74例,依據治療方式的差別分成單治組與聯合組,各組37例,單治組患者單純使用前列地爾治療,聯合組患者則在單治組患者治療的基礎上采用胰激肽原酶進行治療,對比兩組治療的效果。結果聯合組患者治療的總有效率和單治組患者相比,數值明顯比聯合組大,組間對比差異有統計學意義(P<0.05)。結論在早期糖尿病足患者治療中聯合應用前列地爾與胰激肽原酶治療,能夠提高臨床治療的效果。

前列地爾;胰激肽原酶;糖尿病足;治療效果

臨床上,糖尿病足疾病對于機體的危害表現為神經病變與肢體遠端的末梢循環,甚至于會引起足部的潰瘍,并且潰瘍難愈,容易復發,進而引發足壞疽,繼而截肢。相關研究中表明,糖尿病足的潰瘍截肢率比非糖尿病的患者大10~15倍,屬于非外傷性截肢主要原因,嚴重威脅到糖尿病患者生命安全[1]。因此,需要及時進行治療,主要以藥物治療為主,常用藥物包含前列地爾與胰激肽原酶,聯合兩種藥物的治療效果比較顯著。該文把2014年1月-2015年12月在該院治療的早期糖尿病足患者74例當做此次的探究對象,簡析了在早期糖尿病足患者治療中聯合應用前列地爾與胰激肽原酶治療的效果,詳解如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

收集2014年1月-2015年12月在該院治療的早期糖尿病足患者74例,依據治療方式的差別分成單治組與聯合組,各組患者37例,單治組患者單純使用前列地爾治療,聯合組患者則在單治組患者治療的基礎上采用胰激肽原酶進行治療。在單治組中有25例患者是男性患者,有12例患者是女性患者;患者的年齡跨度在44~76歲之間,年齡平均值為(62±2.13)歲。在聯合組中有26例患者是男性患者,有11例患者是女性患者;患者的年齡跨度在43~77歲之間,年齡的平均值為(63±2.24)歲。兩組患者各項常規資料在經過對比,差異無統計學意義(P>0.05),可接著進行下文的比較。

1.2 治療方法

在患者入院以后,都實施常規治療,主要包含維生素B1與B12營養神經、減少足部的活動、戒煙戒酒、飲食控制與局部理療等,一些營養不良的患者需要靜脈注射血漿與白蛋白進行對癥治療,確保血白蛋白>35 g/L;同時皮下適量注射胰島素,把空腹血糖(FBG)控制于5~7 mmol/L之間,將患者血壓控制于130/80 mmHg之下。聯合組患者在上述基礎上聯合應用前列地爾與胰激肽原酶治療,注射40 IU胰激肽原酶于1.5 mL生理鹽水,注射1次/d。同時在10 ug前列地爾中添加250 mL生理鹽水,進行靜脈注射,1次/d,持續治療2個星期。單治組則單純使用前列地爾治療,方法與聯合組一樣。

1.3 觀察的指標

按照足部感覺的變化、潰瘍色澤、潰瘍形態以及肉芽組織生長等評估患者治療的情況,若患者各項指標均消失,并且Wagner分級下降了2級為顯效;若患者各項指標有所改善,Wagner分級下降了1級為有效;若患者各項指標沒有改善為無效。同時觀察記錄兩組患者甘油三酯、膽固醇與空腹血糖等指標。

1.4 統計方法

該文試驗所得數據用SPSS 20.0統計學軟件分析,同時深入分析相關數據,通過均數±標準差(±s)來表示計量資料,應用百分率(%)來表示計數資料,整個比較過程分別應用t、χ2進行檢驗,P<0.05為差異有統計的意義。

2 結果

2.1 對比兩組治療的效果

治療后,單治組中有14例患者為顯效,有15例患者有效,有8例患者為無效,治療的總有效率為78.38%,聯合組中有19例患者為顯效,有17例患者有效,有1例患者為無效,治療的總有效率為97.30%,聯合組患者治療的總有效率和單治組患者相比,數值明顯比聯合組大,組間對比差異有統計學意義(P<0.05)。

2.2 對比兩組患者的各項指標

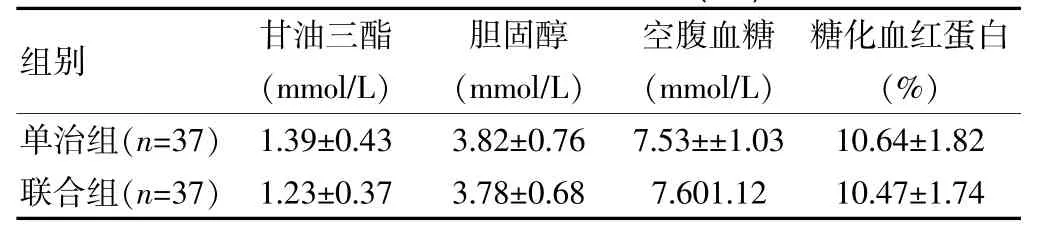

治療后,聯合組患者的甘油三酯和單治組相比,明顯要比單治組少,組間比較差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者的膽固醇、空腹血糖、糖化血紅蛋白相比差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者各項指標比較(±s)

表1 兩組患者各項指標比較(±s)

組別 甘油三酯(mmol/L)膽固醇(mmol/L)空腹血糖(mmol/L)糖化血紅蛋白(%)單治組(n=37)聯合組(n=37)1.39±0.43 1.23±0.37 3.82±0.76 3.78±0.68 7.53±±1.03 7.601.12 10.64±1.82 10.47±1.74

3 討論

糖尿病足屬于糖尿病慢性的代謝紊亂癥狀,其中,粘附性加強、血液流變學的異常以及血小板聚集性等屬于該病發病的基礎,基本的病理機制為在糖尿病的周圍神經與周圍血管病變基礎上發生感染[2]。臨床常用治療方式主要包含介入治療、綜合治療、植皮與外科手術治療等,內科的綜合治療是主要治療手段。前列地爾是前列腺素E1,這種藥物是在抑制血管的交感神經與血管平滑肌的細胞基礎上,擴張血管,對微循環進行改善[3]。在糖尿病足患者治療中應用前列地爾,可以對于血小板活化與集聚進行抑制,逆轉已活化的血小板,對血管的內皮細胞進行刺激,繼而出現組織型纖溶性的物質,可以產生溶栓的作用,將脂肪酶激活,減小血黏度與血脂,使得足部潰瘍盡快愈合[4]。而胰激肽原酶可以降解激肽原,并轉化成激肽,這種激肽可以作用在微血管的平滑肌上,加強紅細胞的可塑性,對紅細胞與血小板集聚進行抑制,對組織缺氧情況進行改善。聯合應用前列地爾與胰激肽原酶治療糖尿病足的患者,可以充分發揮藥物療效,提高臨床治療的效果[5]。該文研究結果顯示,治療后,聯合組患者治療的總有效率和單治組患者相比,數值明顯比聯合組大,組間對比差異有統計學意義(P<0.05);聯合組患者的甘油三酯和單治組相比,明顯要比單治組少,組間比較差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者的膽固醇、空腹血糖、糖化血紅蛋白相比差異無統計學意義(P>0.05)。

綜上所述,在早期糖尿病足患者治療中聯合應用前列地爾與胰激肽原酶治療,能夠提高臨床治療的效果,可推廣。

[1]張高芝,黃曉燕,林宏獻,等.糖尿病足氧化應激與炎癥因子的變化及前列地爾治療的效果觀察[J].中國醫師雜志, 2015,17(1):104-105.

[2]夏琴.降纖酶與前列地爾脂微球注射液治療糖尿病足的臨床效果對比研究[J].中國醫學前沿雜志:電子版,2015,7 (12):92-94.

[3]汪洋,王蒙荷,王丹華,等.前列地爾聯合介入治療對老年糖尿病足患者臨床癥狀及血管功能的影響[J].中國醫刊, 2016,51(6):94-97.

[4]李彩紅.前列地爾聯合介入治療老年糖尿病足患者的療效及對其血管功能的影響[J].中國現代藥物應用,2016,10 (18):124-125.

[5]史曉丹.前列地爾注射液治療惡性腫瘤患者合并糖尿病足的臨床效果分析[J].醫學美學美容,2015,21(1中旬刊): 191.

Alprostadil Treatment of Early Pancreatic Kininogenase for Injection Clinical Curative Effect of Diabetic Foot

CHEN Shi-xiong

Danzhou People's Hospital,Danzhou,Hainan,Province,571799 China

ObjectiveTo analyze the treatment in the early treatment of diabetic foot in patients with Alprostadil Combined with kallidinogenase effect.MethodsFrom January 2014 to December 2015 in our hospital treatment of early diabetic foot patients 74 cases,according to the way of treatment is divided into single treatment group and combination group,37 cases of patients in each group,single treatment group were treated with alprostadil combined therapy,patients in the treatment group based on the treatment of patients with pancreatic kininogenase treatment,compared two groups of treatment effect.ResultsThe combined treatment was better than the single treatment group were significantly higher than combined group,numerical,the difference was statisically significant(P<0.05).ConclusionIn early treatment of diabetic foot in patients with alprostadil and pancreatic kininogenase treatment can improve the clinical treatment effect.

Alprostadil;Pancreatic kininogenase;Diabetic foot;Treatment effect

R58

A

1004-6569(2017)01(b)-0033-02

2016-10-20)