三維地震勘探在山區(qū)的應(yīng)用和效果

陳野++陳群

摘 要:隨著地質(zhì)勘探開發(fā)的不斷深入,工作中所面臨的勘探對象越來越復(fù)雜,而斷層的形態(tài)和分布對煤層氣的形成起著決定性的作用。傳統(tǒng)的二維地震勘探很難發(fā)現(xiàn)小規(guī)模的斷層,從20世紀(jì)70年代就開始了三維地震勘探的方法。三維地震勘探在煤田地質(zhì)勘探中的地位極其重要,而在山區(qū)進(jìn)行三維地震施工面臨諸多困難。該文從主要技術(shù)難點分析、設(shè)備使用、觀測系統(tǒng)參數(shù)確定、資料處理與最終成果分析等方面利用山區(qū)勘探實例展開探討,此次資料成果時間剖面質(zhì)量合格,解釋細(xì)致認(rèn)真,成果可信度高,已經(jīng)用于礦井開拓建設(shè),并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

關(guān)鍵詞:山區(qū) 三維 地震勘探 應(yīng)用

中圖分類號:P631.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)10(b)-0012-03

勘探區(qū)位于蒲縣縣城北東直線距離50 km處的馬武村一帶。測區(qū)地震地質(zhì)條件極為復(fù)雜,地表溝壑縱橫,高差達(dá)200 m以上,植被覆蓋茂密、灌木叢生,鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、礦區(qū)在施工區(qū)范圍內(nèi)占據(jù)面積大,煤層埋藏較淺,小煤窯眾多,施工難度極大。

1 地質(zhì)任務(wù)

(1)2#、5#煤層是該區(qū)三維地震需控制的主要煤層。

(2)查明勘探區(qū)內(nèi)2#、5#煤層的采空區(qū)范圍及分布情況。

(3)查明勘探區(qū)內(nèi)2#、5#煤層埋深及起伏形態(tài),編制出基本等高線為2 m的煤層底板等高線圖,標(biāo)高相對誤差≯1.5%。

(4)解釋勘探區(qū)內(nèi)2#、5#煤層的厚度及變化趨勢。

(5)查明勘探區(qū)長軸>20 m,短軸>15 m的陷落柱,其平面誤差≯25 m。

(6)查明勘探區(qū)內(nèi)落差>5 m的斷層,解釋出落差大于3 m的斷點,查明斷層在主要煤層中的性質(zhì)、落差、延伸方向和范圍。要求斷層平面擺動誤差≯25 m。

(7)查明勘探區(qū)內(nèi)2#、5#煤層中褶幅>5 m的撓曲;基本查明煤層傾角>15°的區(qū)段,其平面控制誤差≯25 m。

(8)查明勘查區(qū)內(nèi)古河床沖刷條帶的走向、褶皺條帶、范圍,要求平面控制誤差≯25 m;查明古河床沖刷條帶內(nèi)的煤層厚度,要求厚度誤差≯0.5 m。

(9)基本查明第四系厚度,誤差≯5 m。

2 地球物理特征

2.1 表、淺層地震地質(zhì)條件

該井田位于山西省呂梁山南端,主要山梁走向呈北東向。井田的中部展布一近南北向區(qū)域地表分水嶺,以該嶺控制,地形總體呈中間高、東西低。最高點位于井田南部山梁上,標(biāo)高為1 675 m,最低點位于井田東部邊界蒲伊河溝谷,標(biāo)高為1 420 m,相對高差255 m。屬中山區(qū)。區(qū)內(nèi)地形復(fù)雜,切割強(qiáng)烈,溝谷縱橫,多呈“V”字形。

測區(qū)淺層主要由砂質(zhì)粘土、砂礫石層及松散層組成,激發(fā)條件較差,部分溝底有基巖出露,激發(fā)條件稍好。全區(qū)淺層地震地質(zhì)條件一般。

復(fù)雜的地表,不僅對地震波的成孔激發(fā)、接收和連續(xù)觀測十分不利,還對地震波的高頻信息有明顯的吸收作用,給提高縱向分辨率造成一定的困難。表、淺層地震地質(zhì)條件較差。

2.2 中深層地震地質(zhì)條件

該次勘探的主要目的層為2#煤層、5#煤層,尤其2#煤層較厚、特征明顯,賦存條件較好。煤層與圍巖波阻抗差異明顯,煤層頂、底板巖性主要為泥巖、砂巖,與煤層的物性差異較大,有利于得到較好的反射波,因此具有良好的中深部地震地質(zhì)條件。

為了便于對煤層的解釋和資料的應(yīng)用,與煤層編號對應(yīng)的反射波組用Tn表示,n為煤層編號。現(xiàn)將該區(qū)主要反射波組具體情況敘述如下。

2.2.1 T2波

對應(yīng)2#煤層的反射波,位于山西組中部,下距5#煤層間距13.54~22.75 m,平均19.46 m。煤層厚度1.25~2.80 m,平均1.88 m,含0-1層夾矸,結(jié)構(gòu)簡單,頂板一般為粉砂巖,底板為泥巖。2#煤層為穩(wěn)定可采煤層,煤層與其頂?shù)装逯g物性差異顯著,波阻抗差異大,形成的反射波能量強(qiáng),波形特征明顯,全區(qū)能夠連續(xù)追蹤,是控制該區(qū)煤系地層起伏形態(tài)及斷裂展布趨勢的標(biāo)準(zhǔn)反射波。

2.2.2 T5波

對應(yīng)于5#煤層的反射波,位于太原組上部,煤層厚度0.38~1.75 m,平均1.15 m。含0~1層夾石,結(jié)構(gòu)簡單。頂板一般為泥巖,底板為泥巖。為較穩(wěn)定局部可采煤層。全區(qū)能連續(xù)可靠追蹤,是控制該區(qū)煤系地層起伏形態(tài)及斷裂展布趨勢的標(biāo)準(zhǔn)反射波之一。

總之,該區(qū)對應(yīng)各煤層的反射波,能真實地反映其起伏形態(tài)及構(gòu)造變化規(guī)律,可為對比解釋提供可靠的保證。

3 資料采集方法

3.1 三維觀測系統(tǒng)及參數(shù)

觀測系統(tǒng)類型:束狀8線8炮制,對稱,中間放炮;

接收道數(shù):80×8=640道;

接收線數(shù):8條;

接收道距:10 m;

接收線距:40 m;

疊加次數(shù):20次(縱向5次、橫向4次);

檢波點網(wǎng)格:10 m×40 m;

CDP網(wǎng)格:5 m×10 m;

炮點網(wǎng)度:80 m×20 m;

縱向炮檢距:最小5 m,最大395 m;

橫向炮檢距:最小10 m,最大210 m;

最大炮檢距:447.35 m;

最小炮檢距:11.18 m;

3.2 采集儀器

法國Sercel公司生產(chǎn)的最新投入市場的XL428型遙測數(shù)字地震采集系統(tǒng)。采樣率:0.5 ms;采樣長度:1.5 s;記錄格式:SEG-D。經(jīng)測試證明,地震信號接收良好,無失真和丟碼現(xiàn)象。

3.3 激發(fā)條件

激發(fā)選用TNT高速成型炸藥。井深:以5 m為基礎(chǔ),全面兼顧蓋層變化,盡量保證穿過礫石層激發(fā)。藥量:2.0 kg,在軟土地段藥量增加到3.0 kg,建筑物附近減小到1.0 kg。

3.4 接收條件

檢波器類型選擇:采用4個60 Hz檢波器,2串2并點組合,埋置方法為挖去地表浮土,使檢波器充分與大地耦合,在其上蓋土并壓實。

3.5 特觀及恢復(fù)性放炮

遇地面障礙物,不能按原設(shè)計井位打孔施工,造成大段空炮,使覆蓋次數(shù)降低,影響成果質(zhì)量,采用特觀或移動炮點的辦法保證空炮段的覆蓋次數(shù)達(dá)到要求。

在空炮地段,將原設(shè)計炮點沿炮線向兩邊或一邊移動,使兩邊或一邊的炮點加密。若空炮段過大(>300 m),采用雙邊放炮法,炮點移動方法與上述相同。

4 地震數(shù)據(jù)處理主要技術(shù)措施及成果

4.1 數(shù)據(jù)處理技術(shù)措施

根據(jù)地質(zhì)任務(wù)和處理要求,以及對原始資料分析,通過對該區(qū)的地震地質(zhì)條件的認(rèn)真分析研究,主要處理措施包括:(1)原始數(shù)據(jù)解編;(2)空間屬性定義;(3)道編輯;(4)初至拾取;(5)反射波靜校正;(6)真振幅恢復(fù);(7)高通濾波;(8)三維地表一致性預(yù)測反褶積;(9)三維地表一致性剩余靜校正;(10)NMO校正;(11)DMO疊加;(12)頻率、空間域隨機(jī)噪聲衰減;(13)三維一步法時間偏移(步長16 ms);(14)帶通過濾;(15)振幅均衡;(16)輸出標(biāo)準(zhǔn)SRGY格式偏移數(shù)據(jù)體。

4.2 處理成果

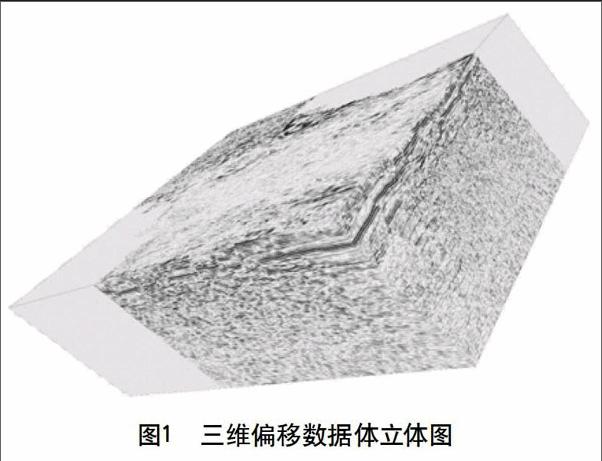

通過了解工區(qū)的地震地質(zhì)條件、地質(zhì)任務(wù)與要求,確定了有針對性的技術(shù)思路和方法。該次三維地震資料處理針對原始資料特點,疊前主要采用了三維地表一致性振幅補(bǔ)償、三維地表一致性反褶積、DMO傾角校正。疊后隨機(jī)噪音衰減,三維一步法偏移。

采用先進(jìn)的處理軟件,本著“高分辨率、高保真度、高信噪比”的原則,經(jīng)過精細(xì)處理后的資料在運(yùn)動學(xué)和動力學(xué)兩個方面都取得了滿意的成果。最終取得了網(wǎng)格密度為5 m×5 m×1.0 ms的高精度三維數(shù)據(jù)體。

4.3 處理質(zhì)量評價

對三維數(shù)據(jù)體質(zhì)量的評價標(biāo)準(zhǔn),按中華人民共和國煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——《煤炭煤層氣地震勘探規(guī)范》進(jìn)行評級。

4.3.1 覆蓋次數(shù)比較均勻

控制區(qū)邊緣及內(nèi)部能達(dá)到設(shè)計要求的20次覆蓋且分布均勻,個別塊段由于受地形的影響,覆蓋次數(shù)相對減少,區(qū)內(nèi)無空白帶。

4.3.2 時間剖面質(zhì)量高

從全區(qū)所得時間剖面中,按40 m×40 m網(wǎng)格抽查時間剖面177條,其中Inline線95條,Crossline線82條,共計312.46 km。質(zhì)量的評價結(jié)果如下。

(1)Ⅰ類剖面:191.610 km,占61.32%;

(2)Ⅱ類剖面:82.435 km,占26.38%;

(3)Ⅲ類剖面:38.415 km,占12.30%。

處理成果剖面全部合格,且Ⅰ+Ⅱ類剖面274.045 km,達(dá)到87.70%。

4.3.3 時間剖面整體上質(zhì)量優(yōu)良

反射波信噪比、分辨率較高,空間歸位準(zhǔn)確,小斷點、小褶曲較清晰。

2#煤層是地震地質(zhì)成果資料的主要煤層,該煤層在除測區(qū)南部外,此次處理成果時間剖面上反射波穩(wěn)定,形成一個強(qiáng)相位,動力學(xué)特征明顯,同相軸連續(xù)性好、能量強(qiáng),是全區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)反射波,全區(qū)能可靠對比追蹤。

5#與2#煤層相距13.54~22.75 m,平均19.46 m,反射波能量稍差,5#煤層是勘探區(qū)的主要煤層,該煤層波型較穩(wěn)定,全區(qū)基本可對比追蹤。

總之,該區(qū)對應(yīng)各主要煤層的反射波突出、穩(wěn)定,波組齊全,能真實地反映其起伏形態(tài)及構(gòu)造變化規(guī)律,為對比解釋提供了可靠的保證。

5 資料解釋方法和步驟

地震資料解釋是一個利用物探技術(shù)、地質(zhì)資料與地質(zhì)勘探規(guī)律相結(jié)合,把地震數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成地質(zhì)成果的研究過程。具體過程如下。

5.1 主要目的層反射波的確定

利用區(qū)內(nèi)鉆孔資料制作地震合成記錄,通過它和過鉆孔的時間剖面對比來確定反射波的地質(zhì)屬性(地震地質(zhì)層位),標(biāo)定主要反射波對應(yīng)的地質(zhì)層位。

5.2 標(biāo)準(zhǔn)反射波的選擇

將時間剖面上能量強(qiáng)、信噪比高、連續(xù)性好、地震地質(zhì)層位明確的反射波定為標(biāo)準(zhǔn)反射波,它是地震地質(zhì)解釋的主要依據(jù)。根據(jù)本區(qū)情況選T2、T5波作為標(biāo)準(zhǔn)反射波,且以T2波為解釋之重點。

5.3 地質(zhì)資料解釋

在大的地質(zhì)構(gòu)造和煤層賦存形態(tài)基本確定后,即可按照一定方式進(jìn)行全區(qū)更加詳細(xì)的地質(zhì)解釋。這個過程就是,在工作站雙屏幕上以垂直時間剖面為主、以水平時間切片、聯(lián)井時間剖面為輔,按照先大網(wǎng)格、再小網(wǎng)格,先大構(gòu)造、后小斷層、再地質(zhì)異常帶,各個構(gòu)造前后剖面連續(xù)追蹤。充分利用解釋系統(tǒng)的波形變面積、雙極性、單極性、變密度等功能將三維數(shù)據(jù)體以多角度、全方位進(jìn)行對比解釋。

6 地震地質(zhì)成果分析

處理工作針對該區(qū)實際情況,在處理中采用了綠山初至折射靜校正、二次自動剩余靜校正和二次速度分析、DMO疊加、三維時間偏移等一系列措施,取得了較好的處理效果。

資料解釋使用Geoframe 3.8.1版本的軟件進(jìn)行全三維資料解釋,通過做方差體切片了解全區(qū)構(gòu)造特點,確定測區(qū)構(gòu)造方案,再利用垂直時間剖面結(jié)合水平時間切片、三維可視化及實際鉆孔資料揭露按一定網(wǎng)格由疏到密進(jìn)行反復(fù)解釋,整個流程方法正確、工作細(xì)致、成果可信。

該次三維地震勘探共組合斷層共65條,其中可靠斷層33條,較可靠斷層8條,落差<5 m的斷層24條。

7 結(jié)語

通過努力該次三維地震勘探,在極其困難的施工環(huán)境下,獲得了較好的野外原始資料。資料處理流程及參數(shù)合理,采取現(xiàn)場監(jiān)控處理,基礎(chǔ)工作認(rèn)真仔細(xì);細(xì)化處理時,重點抓住了靜校正、反褶積、子波整形、速度分析、去噪、疊前偏移主要環(huán)節(jié);并與解釋工作緊密聯(lián)系,同步進(jìn)行,不斷改進(jìn),處理成果剖面滿足三維地震勘探報告要求。

參考文獻(xiàn)

[1] 陸基孟.地震勘探原理[M].北京:中國石油大學(xué)出版社,1993.

[2] 何樵登.地震勘探原理和方法[M].北京:地質(zhì)出版社,1988.

[3] 鄒才能.油氣勘探開發(fā)實用地震新技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2002.