不同種植方式對水稻產量及其效益的比較研究

秦敏+陳玉虎+陳躍武

摘 要:該文通過試驗研究了機插、缽苗擺栽、人工手栽、直播等栽插方式對水稻產量及其效益的影響,結果表明,不同種植方式對水稻的生育期、群體莖蘗動態、產量及其構成因素均有不同程度的影響,綜合產量、經濟效益得出,缽苗擺栽具有一定的優勢,應成為農場今后水稻生產重點推廣應用的栽插方式。

關鍵詞:水稻;栽插方式;產量;經濟效益

中圖分類號 S511 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2017)04-0023-02

江蘇省東辛農場是國有現代化農場,是國家商品糧生產儲備基地,以稻麥兩熟生產為主,常年水稻種植面積達8 000hm2。近年來,農場的水稻生產種植方式呈現多樣化[1],有人工手栽、機插、缽苗擺栽、直播等。為此,本研究開展了不同種植方式對水稻產量及其效益的影響試驗,對指導農場水稻大面積生產具有重要的現實意義。

1 材料與方法

1.1 試驗材料 試驗于2016年在東辛農場農科所試驗田進行,前茬小麥,土質為潮土,肥力中等。試驗品種為中熟中粳品種連粳9號。

1.2 試驗設計 試驗設置4個處理,分別為:A、機插;B、缽苗擺栽;C、人工栽插;D、直播。大區試驗、不設重復,每處理種植面積1 000m2。各處理種植在同一條田,總施肥量均按照純N 300kg/hm2、P2O5 112.5kg/hm2、K2O 112.5kg/hm2,除施用時間不同外,運籌比例一致,即基肥復合肥(15%-15%-15%,下同)525kg/hm2、尿素100kg/hm2;分蘗肥分2次施用,分別為尿素100kg/hm2;穗肥于葉齡余數2.0時施用,復合肥225kg/hm2、尿素120kg/hm2。水漿管理、病蟲草防治等生產措施根據種植方式的需要正常管理。

1.3 試驗過程 手栽稻于5月10日播種,濕潤育秧;機插稻5月28日播種,硬盤育秧,久保田SPU-68C乘坐式水稻插秧機插秧;缽苗擺栽稻于5月20日播種,穴盤育秧,采用 RX-60AM缽苗乘坐式高速插秧機進行本田移栽。各處理移栽期均為6月16日,直播稻于6月16日播種。

1.4 測定項目與方法 (1)葉齡:每處理定點標記10株,間隔5d觀察記載一次葉齡,直至劍葉抽齊為止。(2)莖蘗數:每處理定點數計3點(每點10穴或1m2),取平均數為處理莖蘗數,間隔5d調查一次。(3)生育期:記錄關鍵生育時期的日期。(4)產量及產量構成因素:成熟期每處理調查5點(20穴/點或1m2/點)穗數,平均得有效穗數;每處理調查15穴(每點拔取3穴,5點共計15穴),分別考察穗總粒數、實粒數,計算結實率;實測千粒重;計算理論產量。每處理實收稱重計實產。(5)成本:記錄農資、用工、機械等,核算生產成本,計算經濟效益。

2 結果與分析

2.1 不同栽插方式的生育期比較 各處理的生育期考察結果列于表1,由表1可知,機插稻(A)秧苗期比手栽稻縮短18d,本田拔節期、抽穗期、成熟期等關鍵生育期均有所推遲[2,4],分別比手栽稻(C)遲2d、4d、4d,全生育期縮短11d左右;缽苗擺栽(B)秧苗期比手栽稻少10d,關鍵生育期推遲不明顯;直播稻(D)關鍵生育期較手栽稻推遲明顯[4],拔節期遲13d、抽穗期遲9d、成熟期遲13d。

2.2 不同栽插方式的群體莖蘗變化比較 群體莖蘗考察結果見圖1。圖1表明,各處理莖蘗動態均表現為拋物線狀,但不同栽插方式的群體莖蘗變化特點不同[3]。處理A表現,栽后10d群體莖蘗增長較慢,之后增長較快,栽后天達群體高峰苗,高峰苗數較多,之后群體莖蘗苗數下降較快;處理B、C栽后10d苗數即增長較多,達到高峰苗的時間較早,高峰苗數較低,后期苗數下降較慢;處理C播后10d群體莖蘗開始增加,達到高峰苗時間最遲、苗數最多,后期群體莖蘗苗數下降最快。群體高峰苗,處理D>A>B>C,處理D(直播)多,處理C(手栽)高峰苗較少,達到高峰苗的時間處理A為栽后35d、處理B為33d、C為33d、D為38d;成穗數分別為A307.5×104穗/hm2、B319.5×104穗/hm2、C321.5×104穗/hm2、D367.5×104穗/hm2,成穗率,處理C>B>A>D。說明處理D群體大、無效分蘗多、成穗率低;處理A前期緩苗期長、無效分蘗較多、高峰苗數較多、成穗率偏低;處理B前期生長快、低位分蘗多、莖蘗質量高、成穗率較高。

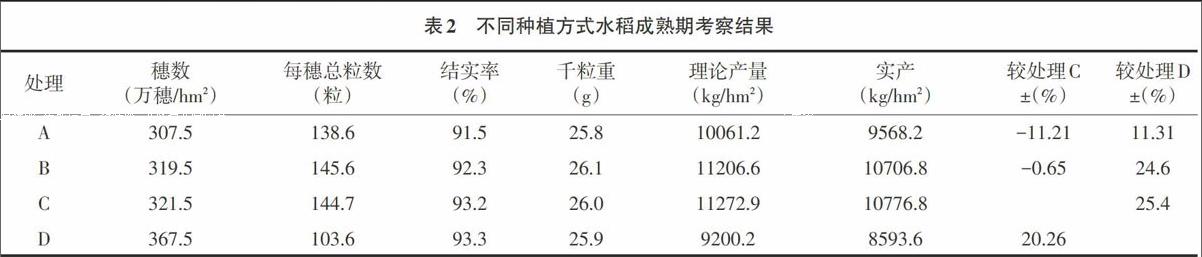

2.3 不同處理的產量及其構成比較 試驗的產量及其構成結果(見表2)表明,處理間產量差異顯著,C>B>A>D。缽苗擺栽稻(B)產量為10 706.8kg/hm2,居第2位,比手栽稻(C)減產0.65%,比直播稻增產24.6%,比機插稻(A)增產11.9%;機插稻(A)產量為9 568.2kg/hm2,居第3位,比手栽稻(C)減產11.21%,比直播稻增產11.31%,說明不同栽插方式對水稻的產量影響較大。從產量構成看,機插稻(A)與手栽稻(C)比,表現減穗、減粒,分別減少4.35%、4.21%;缽苗擺栽(B)與手栽稻(C)穗、粒變化不大;直播稻(D)與手栽稻(C)比,表現增穗(+14.3%)、減粒(28.4%)明顯。

2.4 不同處理的經濟效益比較 不同栽插方式的效益核算結果列于表3。表3表明,處理B純收益最高,達10 852.3元/hm2,分別比處理C、D增33.86%、62.19%;處理A純收益居第2位,為8 112.4元/hm2,比處理C增0.06%、較處理D增21.24%。說明水稻缽苗擺栽和機插栽插方式具有節本、省工、增產效果好、經濟效益高的特點。

3 結論與討論

試驗結果表明,機插、缽苗擺栽、人工手栽、直播等栽插方式,對水稻的生育期、群體莖蘗動態、產量及其構成因素均有不同程度影響[5]。綜合產量、經濟效益得出,缽苗擺栽具有一定的優勢,應成為農場今后水稻生產重點推廣應用的栽插方式。

各種栽插方式優缺點發下:(1)直播:產量與效益排名均為第4位。該種植方式不育秧、省工省時,有利于緩解農時緊張的矛盾;但生育期推遲、群體高峰苗多、成穗率低、穗型小穗粒數少、產量效益最低,稻麥兩熟地區應慎重應用。(2)人工手栽:產量最高,種植效益不高(居第3位),該種植方式用工多、勞動強度大,不適應現代農場生產需求。(3)機插:栽后緩慢遲、群體高峰苗較多、成穗率較低、產量、效益較高,適合現代農場水稻生產的需求。(4)缽苗擺栽:具有機械作業省工、省時特點,同時表現出彈性大、秧苗緩苗快、生育期早、群體高峰苗適中、成穗率高、穗型大、產量高、經濟效益好等優點,是今后農場水稻生產應大力推廣應用的種植方式。

參考文獻

[1]秦敏,陳玉虎,陳躍武.江蘇省東辛農場稻麥周年生產技術探討[J].農業科技通訊,2016(11):183-186.

[2]陳建,周美文.水稻不同種植方式比較試驗研究[J].現代農業科技,2015(12):9-13.

[3]錢宏兵.栽插方式對水稻南梗9108產量及其構成因素的影響[J].浙江農業科學,2015,56(12):1915-1917

[4]楊波,徐大勇,張洪程.直播、機插與手栽水稻生長發育、產量及稻米品質比較研究[J].揚州大學學報(農業與生命科學版),2012,33(2):39-44.

[5]杜永林,繆學寬,李剛華,等.江蘇機插水稻大面積均衡增產共性特征分析[J].作物學報,2014,40(12):2183-2191.