城市生活垃圾源頭分類管理實效調查及對策研究

喬露

摘 要:隨著我國經濟的快速發展、城鎮化進程的加快,生活垃圾的產生量呈不斷增長的趨勢,目前我國已經有2/3的城市陷入了“垃圾圍城”的窘境。基于對以家庭為單位的社區居民進行問卷訪談,獲取不同居民的人口基本特征、垃圾分類認知等相關數據。采用描述性統計分析方法,對生活垃圾分類管理現狀進行調查。結果表明,目前居民的垃圾分類意識還有待提高,缺乏基礎設施以及相關政策,亟須建立垃圾分類回收的長效管理機制。

關鍵詞:城市生活垃圾;減量化;垃圾分類意愿

中圖分類號:F293 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2017)01-0117-02

自2014年起,我國經濟發展呈現“新常態”,提升居民生活質量和改善環境逐步成為社會關注的焦點。在2015年年底的中央經濟工作會議中政府強調“要更加注重促進形成綠色生產方式和消費方式”,2016年的全國兩會黨中央強調綠色發展,構建生態文明城市。循環經濟觀被廣泛應用到生態城市管理當中,要求遵循“3R”原則即減量化、無害化、資源化原則。對于城市生活垃圾的長效管理重點突出為在收集轉運環節中,進行有效的細化分類,進行源頭減量,這也是建立生活垃圾長效管理機制的重要保障。

一、我國城市生活垃圾處理的現狀概述

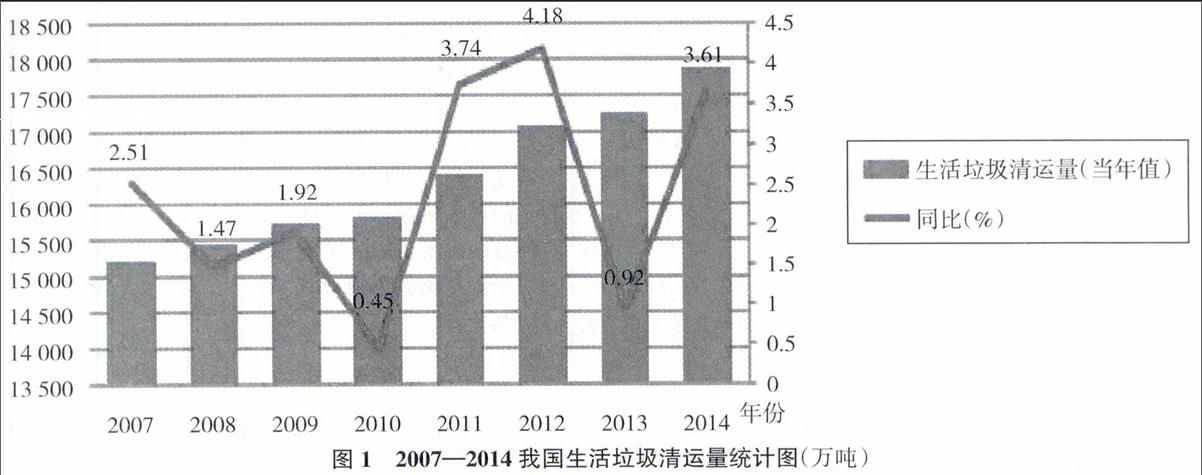

現如今,我國城市生活垃圾產生量正在以8%~10%的速度持續增長,然而我國城市尤其是經濟實力較弱的城市仍普遍采用填埋和焚燒的處理方式,該種處理方式不僅占用大量土地資源,也存在著環境二次污染問題。早在2000 年,北京、上海等八大城市成為我國首批生活垃圾分類收集試點城市,并且其他城市也陸續試圖探索適宜的垃圾分類收集管理模式,但十幾年過去了,城市生活垃圾分類回收效果并不理想。從圖1中可以看到,2014年我國生活垃圾清運量已達到了17 860.18萬噸,同比增長3.61%,對城市生活垃圾進行源頭減量和有效處置迫在眉睫。

二、城市生活垃圾分類回收過程中存在的問題

本次研究數據來源于筆者在2015—2016年,通過行為觀察法及隨機發放問卷的形式對城市居民進行調查的結果。本文力圖通過了解小區居民的垃圾分類意愿與行為,分析垃圾分類管理過程中還存在哪些突出問題。

(一)認知與行動之間存在偏差

現如今,社區家庭平均每一天要投放一次生活垃圾。其中,有53.64%的居民十分清楚生活垃圾的不正當處理對自身乃至社會存在著巨大危害。積極參與垃圾細化分類的大多是年青、文化水平較高、收入水平在中等以上的人群,約占32.5%的居民相對清楚生活垃圾的具體分類。但超過半數居民由于長期以來進行的是混合收集,已經形成一種習慣,短期內還較難改變。通過對社區居民垃圾分類知曉率及正確投放率的調查,得知垃圾分類知曉率(非常了解+ 比較了解)為58.2%,其中非常了解的只占到了11.6%;平均正確投放率為23.84%。

(二)缺乏完善的垃圾分類基礎設施

對垃圾分類的劃分標準是否合理,基礎設施是否完備,是影響垃圾分類回收成效的重要因素。根據調查報告顯示,仍有20.53%的居民稱小區內沒有相應的配套設施。另外,有63.6%的居民對于現居住地的生活垃圾分類回收工作不滿意,認為現在社區內投入使用的分類垃圾箱對垃圾分類回收起到的作用很小。調查結果顯示,只有3.7%的居民對有毒有害垃圾會進行單獨分類投放,最主要原因是有關部門并沒有專門的機構對有毒有害垃圾進行處理,小區內更是沒有有毒有害垃圾回收箱。

(三)缺乏有效的激勵性和強制性措施

馬斯洛的需求曲線告知人們的行為都有一定的“動機”,垃圾分類是一個漫長而系統的過程,短期內缺乏利益驅動,造成垃圾分類不能有效施行。經筆者實地調查發現,有47.1%的居民積極支持市場化運作,主張建立垃圾分類回收激勵機制。另一方面,由于目前缺乏強有力的法規與政策,城市生活過垃圾分類回收得不到有效的監督與約束,改變居民長久以來的混合收集的生活習慣,需要政府、企業以及個人共同努力。

(四)教育和宣傳不到位

城市生活垃圾分類回收難以實現的原因之一,是相關知識普及不到位。根據某小區實地調查發現,社區內從來沒有接受過相關知識教育的人數高達39%,經常主動接受垃圾分類宣傳教育的只有9%。通過調查人口特征得知,在對家庭成員中的老人與兒童進行宣傳教育效果更為明顯,對垃圾分類宣傳工作不僅需要對宣傳內容、方法做出改變,同時應當不斷擴大宣傳的覆蓋范圍,加強多元化的主體參與度。

(五)缺乏垃圾分類回收長效管理機制

垃圾分類及資源化回收利用是一個系統工程,涉及分類投放、分類收運、分類處理多個方面,然而目前許多部門相對獨立,沒有一個協調機構來協調共同推進垃圾分類工作。建立垃圾分類管理機制及實施細則,建設各個環節的配套工程,才能保障垃圾資源化利用的實現。

三、結論及相關建議

現如今城市生活垃圾分類回收管理存在若干問題,同構建生態文明城市的目標還有一定的差距。城市加強生活垃圾減量化管理的首要工作,是要明確生活垃圾分類標準,完善生活垃圾分類設施,在提高居民垃圾分類知曉率的同時提升參與度;其次,改變居民長久以來的混合收集習慣是一個長期、艱巨的過程,需要采取多種途徑進行宣傳,培養垃圾分類意識,深化環保理念;再次,垃圾分類回收是項系統工程,需要設立專門管理機構,制定一系列相關政策及法律法規,將有效的激勵機制與懲罰性措施相結合;最后,要推動垃圾分類回收的市場化運作,依靠思維創新與技術創新進一步實現垃圾的資源化綜合利用,實現經濟效益、社會效益和環境效益協調統一。

參考文獻:

[1] Do Valle P.O.,Reis E.,Menezes J.,et al.Behavioral Determinants of Household Recycling Participation[J].Environment and Behavior,

2004,(4):505-540.

[2] Márquez M.Y.,Ojeda S.,Hidalgo H.Identification of behavior patterns in household solid waste generation in Mexicali's city:Study case[J].

Resources,Conservation and Recycling,2008,(11):1299-1306.

[3] 曲英,朱慶華.城市居民生活垃圾源頭分類行為意向研究[J].管理評論,2009,(9):108-113.

[4] 周曉萃,徐琳瑜,楊志峰.城市生活垃圾處理全過程的低碳模式優化研究[J].環境科學學報,2012,(2):498-505.

[5] 陳紹軍,李如春,馬永斌.意愿與行為的悖離:城市居民生活垃圾分類機制研究[J].中國人口·資源與環境,2015,(9):168-176.

[責任編輯 吳明宇]