多模式鎮痛方法在圍手術期應用于人工膝關節置換術的效果觀察

張曉慧,袁 景,孫效虎,左友玲,陳 萍,徐士奇,孫淑華,解 燕

(慶陽市人民醫院,甘肅 慶陽 745000)

多模式鎮痛方法在圍手術期應用于人工膝關節置換術的效果觀察

張曉慧,袁 景,孫效虎,左友玲,陳 萍,徐士奇,孫淑華,解 燕

(慶陽市人民醫院,甘肅 慶陽 745000)

目的 觀察多模式鎮痛方法應用于人工膝關節置換術的效果,以期制訂更完善的護理措施。方法 將2012年1月至2016年1月我科收治的84例行人工膝關節置換術的患者隨機分為觀察組(采用多模式鎮痛方法)和對照組(采用硬膜外自控鎮痛),對兩組術后靜息及活動時的疼痛評分、關節活動度、康復鍛煉方案完成情況及康復效果滿意度進行比較分析。結果 兩組患者術后各時間點靜息及術后24小時、48小時、72小時活動時VAS評分比較,差異有統計學意義(P<0.05),且觀察組低于對照組。術后兩組膝關節主動活動度、被動活動度都有所改善(P<0.05),但觀察組明顯優于對照組(P<0.05)。觀察組康復方案完成情況優于對照組(P<0.05),且觀察組對康復效果的評價高于對照組(P<0.05)。結論 對行人工膝關節置換術的患者在圍手術期采用多模式鎮痛方法,能有效完成康復方案,保證膝關節功能的恢復,獲得理想的手術效果。

圍手術期;多模式鎮痛方法;人工膝關節置換術

人工膝關節置換術(TKA)用于治療終末期膝關節疾病,其目的在于治療患病關節造成的疼痛、矯正膝關節畸形、改善患膝關節功能狀態,從而系統提高患者的生活質量。TKA術后早期、系統、有效的康復鍛煉是重建膝關節活動度、有效減少并發癥、保證手術效果的重要環節[1]。康復鍛煉最重要的特點是患者必須積極參加,其訓練效果與患者的主觀努力緊密相關。由于TKA術中創傷較大,術后會帶來較嚴重的疼痛,因此很多患者會因術后疼痛而拒絕康復鍛煉。如果不能有效控制術后疼痛,就很難保證患者術后主動進行早期的康復鍛煉。多模式鎮痛是聯合不同的鎮痛藥物及鎮痛方式,對疼痛進行干預,使不同藥物的藥效產生協同作用并使每種藥物使用劑量最小化,且產生最大效應,以發揮鎮痛作用[2]。因此,我們比較了多模式鎮痛與硬膜外自控鎮痛的效果及對患者康復效果的影響,以便更好地促進TKA患者的康復,現介紹如下。

1 資料與方法

1.1 資料

選擇2012年1月至2016年1月擇期行單側人工膝關節置換術的患者84例,全部為骨關節炎患者。采用隨機數字表法將所有患者分為兩組:觀察組42例,其中男18例,女24例,年齡53~78歲,平均(64.29±11.34)歲;對照組42例,其中男21例,女21例,年齡52~75歲,平均(62.19±11.34)歲。兩組患者年齡及性別構成比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 鎮痛方法 兩組入院后均進行健康教育及術前指導,教會患者應用量化工具評估疼痛度。指導患者學習術后康復鍛煉的方法,同時對患者家屬進行相應宣教,使其在患者康復鍛煉和疼痛治療時給予患者一定幫助。

(1)觀察組:①患者入院后除常規進行健康宣教外,還進行疼痛治療理念的宣教,讓患者明白預防性鎮痛用藥量小,鎮痛效果好,可起到事半功倍的效果,且24小時總用藥量也比疼痛時用藥劑量小[3]。向患者講明術后的保護性鎮痛可達到相對無痛的效果,使其在充分了解手術方式及術后康復鍛煉方法的基礎上樹立術后“無痛”康復的信心。②采用多模式鎮痛方法,即術前12小時口服萘丁美酮膠囊,一次1.0 g;術前1小時肌肉注射高烏甲素4 mg;術中在關節周圍注射“雞尾酒”鎮痛液(包括羅哌卡因200 mg、腎上腺素5 mg、曲安奈德5 mg,加入0.9%氯化鈉注射液混合至100 ml)。置入假體前,在膝關節后和內外側副韌帶起止點注入30 ml“雞尾酒”鎮痛液;假體裝配后等待骨水泥凝固時,在股四頭肌的髕韌帶組織內注入30 ml“雞尾酒”鎮痛液,縫合傷口,留置引流管,棉墊加壓包扎。術后當天至術后第五天,每天口服萘丁美酮膠囊,一次1.0 g,一日2次,第六天改為一次1.0 g,一日1次,連續服用8天,術后自控鎮痛泵至藥物用完,持續冰療72小時。③光子治療儀利用特定光波的光子激活人體自身的代謝機能,產生一系列復雜的生物效應,用于消炎、鎮痛,有促進肉芽組織生長、傷口愈合的作用。術后24小時康復鍛煉開始前應用光子治療儀鎮痛,每次將治療儀對準膝關節照射1分鐘,一日3次。

(2)對照組采用硬膜外自控鎮痛,患者術前不應用鎮痛藥物,術后用自控鎮痛泵,術后48小時拔除鎮痛泵,拔除鎮痛泵后開始口服萘丁美酮膠囊至術后第七天,一次1.0 g,每日2次,同時術后冰療72小時。

1.2.2 康復鍛煉方法 兩組采取同樣的康復鍛煉方法:(1)手術當天不做膝關節持續被動運動,鼓勵主動鍛煉。麻醉清醒后即做踝泵練習,5分鐘/次,4~6次/天。(2)術后第一天進行股四頭肌等長收縮鍛煉,大于300次/天;患肢重力練習,患者先坐于床沿,借助重力使膝關節自然下垂,再由護士輔助伸直,30分鐘/次,2次/天。(3)術后第二天,患者坐于床沿,雙膝關節自然下垂,健肢在下,患肢在上,以健肢帶動患肢,行膝關節主動伸屈練習,30分鐘/次,2次/天;臥床時加強踝泵及股四頭肌等長收縮鍛煉。(4)術后第三天進行直抬腿練習,仰臥位,盡可能伸直膝關節,直腿抬起至足跟距離床面15厘米,保持5秒后放下,此為一次,5次/組,2~3組/天;扶助行器在醫護人員保護下短距離行走。(5)術后一周進行坐位抗重力伸膝練習,10~20次/組,2~3組/天;完全負重行走。(6)術后2~3周,繼續加強抗重力伸膝鍛煉;進行靜蹲練習,每次2分鐘,間隔5秒,5次/組,2組/天。(7)手術4周后,逐漸恢復正常工作。

1.2.3 觀察指標(1)術后靜息及活動時的疼痛評分。采用視覺模擬評分法(VAS)進行疼痛程度評分[4]。以0~10分計量疼痛程度,以VAS評分尺為評分工具,由患者進行評分。于術后2小時、4小時、6小時、8小時、10小時、12小時、18小時、24小時、36小時、48小時、72小時在靜息狀態及術后24小時、48小時、72小時在活動時,由患者對關節的疼痛程度進行VAS評分。

(2)術后關節活動度。分別于術后1天、2天、3天、7天、14天及28天對患者進行膝關節主動及被動屈伸活動度的測量。

(3)康復方案完成情況及患者滿意度。術后4周對患者的康復方案完成情況進行評定,完成康復方案的95%以上為完成,75%~95%為基本完成,75%以下為未完成。術后4周由患者對自己的康復效果進行滿意度評分,分為很滿意、滿意、一般和不滿意4個級別。

1.3 統計學方法

2 結果

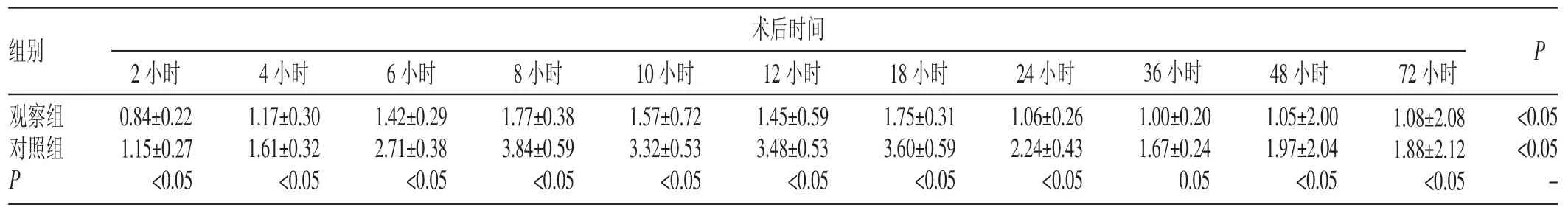

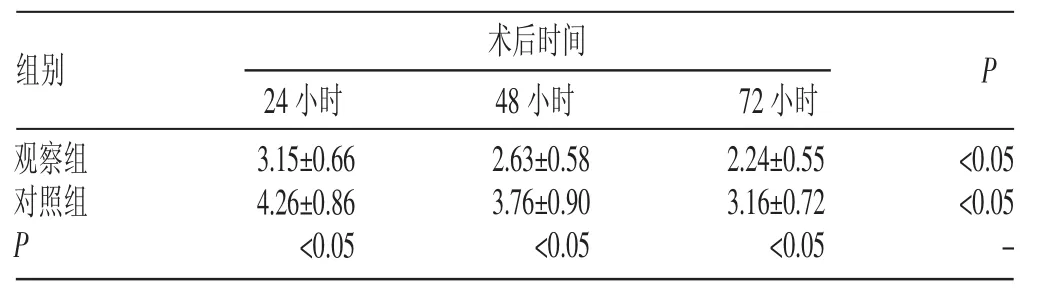

2.1 術后靜息及活動時疼痛程度的VAS評分

兩組患者術后各時間點靜息時VAS評分組內比較,差異有統計學意義(P<0.05);組間比較,差異有統計學意義(P<0.05),且觀察組得分低于對照組。在術后24小時、48小時、72小時,兩組患者各時間點活動時VAS評分組內比較,差異有統計學意義(P<0.05),組間比較,差異有統計學意義(P<0.05),且觀察組得分低于對照組,見表1~2。

表1 兩組TKA術后各時間點靜息狀態下VAS評分比較(±s,分)

表1 兩組TKA術后各時間點靜息狀態下VAS評分比較(±s,分)

組別術后時間P觀察組對照組P 2小時0.84±0.22 1.15±0.27<0.05 4小時1.17±0.30 1.61±0.32<0.05 6小時1.42±0.29 2.71±0.38<0.05 8小時1.77±0.38 3.84±0.59<0.05 10小時1.57±0.72 3.32±0.53<0.05 12小時1.45±0.59 3.48±0.53<0.05 18小時1.75±0.31 3.60±0.59<0.05 24小時1.06±0.26 2.24±0.43<0.05 36小時1.00±0.20 1.67±0.24 0.05 48小時1.05±2.00 1.97±2.04<0.05 72小時1.08±2.08 1.88±2.12<0.05<0.05<0.05 -

表2 兩組TKA術后24小時、48小時、72小時活動時VAS評分比較(±s,分)

表2 兩組TKA術后24小時、48小時、72小時活動時VAS評分比較(±s,分)

術后時間P觀察組對照組P 24小時3.15±0.66 4.26±0.86<0.05 48小時2.63±0.58 3.76±0.90<0.05 72小時2.24±0.55 3.16±0.72<0.05<0.05<0.05 -

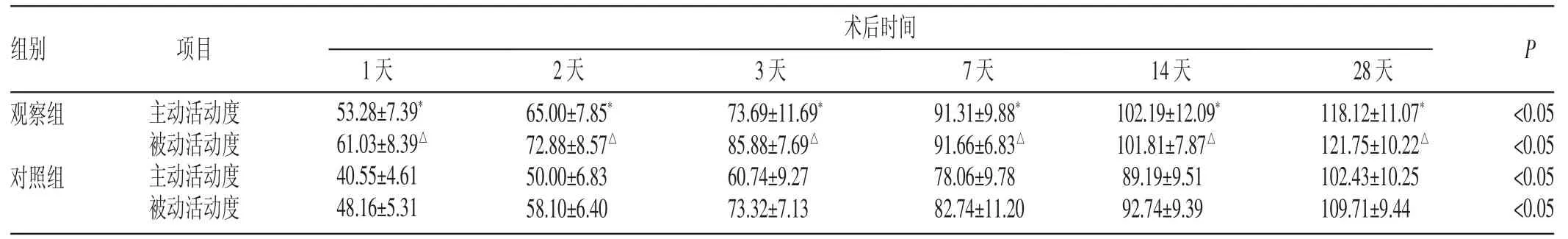

2.2 兩組術后膝關節活動度比較

研究結果顯示,術后1天、2天、3天、7天、14天、28天兩組膝關節主動活動度及被動活動度組內比較,差異有統計學意義(P<0.05)。隨著時間變化,兩組患者膝關節主動活動度、被動活動度都有所改善,且觀察組明顯優于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組TKA術后不同時間點膝關節主動活動度、被動活動度比較(±s)

表3 兩組TKA術后不同時間點膝關節主動活動度、被動活動度比較(±s)

注:與對照組膝關節主動活動度比較,*P<0.05;與對照組膝關節被動活動度比較,△P<0.05

組別 項目術后時間P主動活動度被動活動度主動活動度被動活動度觀察組對照組1天53.28±7.39*61.03±8.39△40.55±4.61 48.16±5.31 2天65.00±7.85*72.88±8.57△*50.00±6.83 58.10±6.40 3天73.69±11.69*85.88±7.69△60.74±9.27 73.32±7.13 7天91.31±9.88*91.66±6.83△78.06±9.78 82.74±11.20 14天102.19±12.09*101.81±7.87△89.19±9.51 92.74±9.39 28天118.12±11.07*121.75±10.22△102.43±10.25 109.71±9.44<0.05<0.05<0.05<0.05

2.3 術后康復方案的完成情況及患者滿意度

觀察組康復方案完成28例,基本完成9例,未完成5例;對照組康復方案完成14例,基本完成18例,未完成10例,觀察組康復方案完成情況優于對照組(P<0.05)。觀察組患者對康復效果很滿意的20例,滿意的15例,一般的5例,不滿意的2例;對照組患者對康復效果很滿意的9例,滿意的13例,一般的11例,不滿意的9例,觀察組對康復效果的滿意情況優于對照組(P<0.05)。

3 討論

3.1 人工膝關節置換術后鎮痛是順利進行康復鍛煉的前提

人工膝關節置換的主要目的是減輕疼痛,改善膝關節功能,矯正畸形。我們對TKA病例進行回顧性調查,發現存在以下問題:部分患者行單側膝關節置換后,對治療效果并不十分滿意,因此拒絕行另一側膝關節置換;部分患者膝關節置換后疼痛緩解很明顯,但關節功能恢復不理想;部分患者后期出現嚴重關節粘連,不得不行二次手術治療。對以上患者群體進行隨訪發現,導致這些問題產生的原因中,術后疼痛居首位。對于人工膝關節置換患者,術后疼痛不但會影響患者對療效的滿意度和術后關節功能的恢復,也會導致并發癥發生率升高。因此,術后必須有效鎮痛,才能順利完成康復計劃,最終保證膝關節功能的恢復,獲得理想的手術效果。

3.2 多模式鎮痛能收到良好的鎮痛效果

本研究結果表明,手術24小時后兩組靜息狀態和活動狀態下疼痛程度總體減輕(P<0.05)。術后24小時、48小時及72小時,靜息狀態和活動時觀察組VAS評分均低于對照組(P<0.05),說明多模式鎮痛方法更有效。術前預防性鎮痛可以減少或消除手術中和手術后的疼痛。高烏甲素可以產生強大的鎮痛作用,具有較高安全性,無成癮性、致突變和致癌作用[5]。術后4~8小時硬膜外麻醉的效果還未完全消退,且此時關節局部麻醉開始生效,加之高烏甲素的鎮痛作用持續存在,3種鎮痛方法的效果在術后早期發生疊加,故鎮痛效果較好。此后規律應用萘丁美酮產生持續的鎮痛作用,在術后24小時加用光子治療儀鎮痛,可與萘丁美酮的鎮痛作用疊加,有助于緩解康復鍛煉時的疼痛,從而有效保證了鎮痛效果。此外,對觀察組患者術前進行疼痛治療理念和預防性鎮痛方法的宣教,也有利于緩解患者對于術后疼痛的恐懼,減少疼痛的心理反應。

3.3 多模式鎮痛可保證康復方案的有效完成

膝關節置換術后進行早期功能鍛煉,可以促進膝關節功能恢復,但患者術后早期往往因切口疼痛而不愿接受康復鍛煉,使主動鍛煉不到位或力度不夠而達不到功能鍛煉的目的,且可能因肢體活動減少而導致下肢深靜脈血栓、肺栓塞等的發生。只有保證關節置換術后的“無痛”效果,術后才能順利進行早期功能鍛煉。觀察組采用多模式鎮痛方法,有效減輕了術后患者靜息及運動時的疼痛,保證了術后康復方案的有效完成。

[1]沈勤,鄭綠林,張晶.全膝關節置換術治療老年膝關節骨性關節炎的康復護理[J].甘肅醫藥,2011,30(9):555-557.

[2]繆桂華,陳瀟,何富喬.多模式鎮痛對全膝關節置換術后病人早期功能鍛煉的影響[J].護理研究,2014,26(12):4549-4551.

[3]陳海霞,胡利敏,高瓊,等.多模式鎮痛在膝髖關節置換術后的應用[J].護理研究,2013,27(11):3541-3543.

[4]宋如,賀葵.護理強化措施在膝關節置換術后疼痛中的應用[J].瀘州醫學院學報,2013,36(3):285-287.

[5]孫明麗,黃茜,王永祥.高烏甲素的鎮痛作用及其機制的研究[J].中國藥理學通報,2015,31(11):81.

R195

B

1671-1246(2017)04-0145-03