一個(gè)“百科全書(shū)式”的展覽

薛芃

用100件文物講述世界歷史,這樣大的野心只有大英博物館敢試一試付諸展覽。

從“聽(tīng)”到“看”

正在中國(guó)國(guó)家博物館舉行“大英博物館100件文物中的世界史”展覽,緣起于2010年大英博物館與英國(guó)BBC廣播公司的合作項(xiàng)目——用100件館藏文物講述世界歷史。當(dāng)時(shí)大英博物館館長(zhǎng)尼爾·麥克格雷格(Neil MacGregor)通過(guò)廣播音頻的方式來(lái)描述這些文物和背后的故事。節(jié)目播出后,創(chuàng)下1100萬(wàn)人同時(shí)收聽(tīng)的紀(jì)錄。

隨后,大英博物館又與企鵝出版公司聯(lián)合出版了《大英博物館世界簡(jiǎn)史》(A History of the World in 100 objects)一書(shū)。從此,“大英博物館100件文物中的世界史”以品牌項(xiàng)目的面貌開(kāi)始在世界范圍內(nèi)巡展,目前已在日本、阿聯(lián)酋、中國(guó)臺(tái)灣、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)的多家博物館展出。所到之處,展方會(huì)對(duì)展品的安排進(jìn)行一些調(diào)整,并根據(jù)當(dāng)?shù)嘏c世界的關(guān)系由展覽承辦國(guó)推出第101件展品。

3月2日,大英博物館帶著這個(gè)展覽在國(guó)博開(kāi)啟了北京站巡展。

要在大英博物館館藏800多萬(wàn)件展品中挑選出100件來(lái)講述整個(gè)世界歷史,并非易事。這個(gè)清單必然無(wú)法面面俱到,但需包羅萬(wàn)象。在前館長(zhǎng)麥克格雷格的主持下,挑選工作耗時(shí)四年完成,這100件文物的時(shí)間跨度從約200萬(wàn)年前人類起源直至今日,盡可能覆蓋全球不同地域。

在2010年的廣播節(jié)目中,節(jié)目每周播出5次,文物被分成5個(gè)一組,關(guān)注不同歷史時(shí)段在全球各地所發(fā)生的故事——用5件文物分別展現(xiàn)某一時(shí)間點(diǎn)上世界的5種景象。《衛(wèi)報(bào)》曾評(píng)價(jià)道:“這個(gè)節(jié)目最大膽的地方在于,它是通過(guò)收音機(jī)傳播的,而不是電視。所以,麥克格雷格的聲音是最強(qiáng)大的力量,也是最冒險(xiǎn)的嘗試。”

在一個(gè)圖像傳播如此發(fā)達(dá)的時(shí)代,音頻的優(yōu)勢(shì)在于更能激發(fā)聽(tīng)眾的好奇心和探索欲望,并且在均勻分配的時(shí)間里,無(wú)論是精美無(wú)比的藝術(shù)品,還是實(shí)用性勝過(guò)藝術(shù)性的日常生活瑣物,每件文物的分量是幾乎相等的,不會(huì)因?yàn)槠湟曈X(jué)觀賞上的差異化,而左右其歷史價(jià)值。這也是大英博物館與同等地位的盧浮宮、大都會(huì)博物館之間最大的區(qū)別,后兩者更以藝術(shù)品收藏見(jiàn)長(zhǎng)。

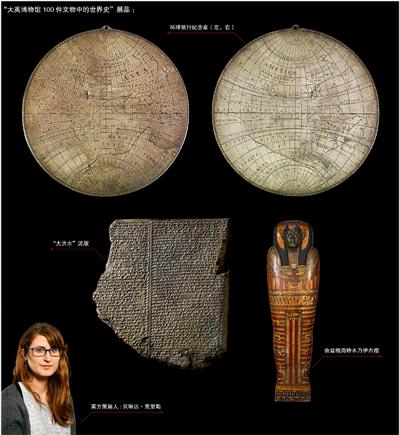

將廣播內(nèi)容平移到展陳空間里,從文字語(yǔ)言描述轉(zhuǎn)化為視覺(jué)呈現(xiàn),策展思路也會(huì)隨著展品的觀賞性和觀看的節(jié)奏有所改變。還是同樣的文物,策展人和編導(dǎo)的工作差異就顯現(xiàn)出來(lái)了。展覽分為“序廳”和主體的8個(gè)部分,以時(shí)間為軸,其中有45件展品與原始廣播版的相同,另55件中部分是同類展品的替換品,還有相當(dāng)一部分則與原版沒(méi)有關(guān)系。

本次國(guó)博展覽策展人貝琳達(dá)·克里勒(Belinda Crerar)的解釋是:一部分展品因年代久遠(yuǎn)、自身材料脆弱,對(duì)保存條件要求很高或不易運(yùn)輸,因而挑選了其他文物替代,像所有中國(guó)觀眾都無(wú)比期待的顧愷之《女史箴圖》就沒(méi)能來(lái)到現(xiàn)場(chǎng);展品的調(diào)整也讓熟悉廣播或原書(shū)的讀者產(chǎn)生更多新鮮感,每改變一件展品,展覽的視角和視野都會(huì)產(chǎn)生細(xì)微的差別。在“大英博物館100件文物中的世界史”這個(gè)大框架下,“大英博物館”“100件文物”和“世界史”是恒定不變的三個(gè)關(guān)鍵詞,也是最吸引觀眾的三個(gè)要素,但又充滿野心——100個(gè)物件講世界史,就相當(dāng)于挑出100天去定義一個(gè)人的人生,總有疏漏,總難保絕對(duì)的客觀性。

講述全球史的野心

“共性”和“差異”是每件文物討論的重點(diǎn),也就是證明不同地域歷史的發(fā)展是存在很大程度的相似性,這種相似性體現(xiàn)在內(nèi)在邏輯的趨同上,而面貌則千差萬(wàn)別。

在第二單元“最初的城市”中,連續(xù)三件文物——公元前3000多年的美索不達(dá)米亞城邦的文字板、公元前700年至公元前600年的“大洪水”記錄板和公元前2500年至公元前2000年的印度文明印章,都指向文字在歷史進(jìn)程中的重要性。

其中,這塊記錄大洪水的泥板最為有名,尺寸很小,小于一個(gè)巴掌。1872年當(dāng)它上面的楔形文字被翻譯出來(lái)時(shí)曾引起轟動(dòng),因?yàn)樗c《舊約》中“諾亞方舟”的故事不謀而合,但這塊泥板的時(shí)間早于《圣經(jīng)》400年左右。翻譯者名叫喬治·史密斯(George Smith),他花費(fèi)了多年的午餐時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)解讀和鉆研這些楔形文字泥板,逐漸成為當(dāng)時(shí)的楔形文字專家,并成為大英博物館的一名策展人。后來(lái)的研究顯示,在泥板之前的1000多年前,大洪水的故事就被“文學(xué)性”地記錄了下來(lái),編進(jìn)《吉爾伽美什史詩(shī)》里,這是世界文學(xué)史上第一部偉大的史詩(shī)。克里勒說(shuō):“這塊泥板的意義在于,它縱向地打通了時(shí)間的界限,用同一個(gè)故事串聯(lián)出幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)地球上發(fā)生的事情,而楔形文字的出現(xiàn)又引發(fā)出對(duì)兩河流域文明的探討。”

在大英博物館里,有超過(guò)13萬(wàn)塊來(lái)自美索不達(dá)米亞平原的黏土板收藏,大多是破損的碎片,放置這些碎片的隔架從地板一直頂?shù)教旎ò澹苊苈槁榈財(cái)D在一間大屋子里,這兩塊石板就是這十三萬(wàn)分之二。

為什么偏偏是這兩塊呢?另一件文物(未展出)羅塞塔石碑之所以成為大英博物館的鎮(zhèn)館之寶可以解答這個(gè)問(wèn)題。石碑上的內(nèi)容非常重要,但僅從內(nèi)容來(lái)看,它并非獨(dú)一無(wú)二。還有別的文物也記錄著石碑上相似的文字,即孟菲斯石碑,同樣記錄著托勒密五世的軍隊(duì)統(tǒng)治。然而,羅塞塔石碑的重要意義在于它被破解了,破譯出的埃及象形文字(圣書(shū)體)、埃及草書(shū)(通俗體)和古希臘文(愛(ài)奧尼亞體)打開(kāi)了古希臘語(yǔ)言文字的大門(mén)。就像英國(guó)博物學(xué)家約翰·雷(John Ray)所言:“羅塞塔石碑是古埃及全部歷史的締造者,因?yàn)樗刮覀兡軌蜃x懂文本,從而開(kāi)始書(shū)寫(xiě)歷史。”“大洪水”泥板之于楔形文字的意義也在于此,它的破譯可以成為一塊基石,歷史的、文學(xué)的、科技的很多謎團(tuán)也就因此有了答案。

貝寧飾板和德國(guó)文藝復(fù)興藝術(shù)家丟勒的銅版畫(huà)《犀牛》也是兩件有趣的展品。貝寧飾板來(lái)自尼日利亞,原料是黃銅,是頂級(jí)的藝術(shù)品和金屬雕刻的杰作,也是歐洲與非洲相接觸的兩個(gè)獨(dú)特歷史時(shí)刻的記錄——第一次是和平的貿(mào)易,第二次則是血腥的屠殺。這節(jié)飾板寬約40厘米,奧巴的威武形象占據(jù)了中心位置,雕刻得最為立體,歐洲人卻唯唯諾諾地站在旁邊。奧巴在王國(guó)內(nèi)既是世俗的最高統(tǒng)治者又是精神領(lǐng)袖,貝寧黃銅飾板的主要目的便是歌頌他。歐洲人難以想象這件精美的文物出自他們眼中的野蠻民族,也難以想象他們?cè)诜侵廾褡逖壑芯故侨绱吮拔ⅰ?/p>

丟勒畫(huà)的那頭犀牛和非洲也有關(guān)聯(lián)。1514年,葡萄牙一名官員去向蘇丹請(qǐng)求一座印度島嶼的使用權(quán)時(shí),給蘇丹帶去了許多奢華的禮物以博取好感。為表示禮尚往來(lái),蘇丹也有禮物回贈(zèng),犀牛便是其中之一。然而運(yùn)載的船途中失事,犀牛也永遠(yuǎn)地沉入了海底。丟勒根據(jù)傳說(shuō)畫(huà)了這只犀牛,這幅畫(huà)也成了有關(guān)犀牛和非洲的傳說(shuō)。

在展廳櫥窗里,令人意外地,陳列著一件山寨足球衣。在同時(shí)展出的公元前600年古埃及女貴族佘盆梅海特的木棺、中國(guó)西周康侯簋、伊拉克南部烏爾王陵出土的王后豎琴等文物中,足球衣顯得那么格格不入。這件2010年的球衣來(lái)自切爾西足球俱樂(lè)部,老板是俄羅斯首富。球衣上印著當(dāng)時(shí)切爾西隊(duì)前鋒迪迪埃·德羅巴(Didier Drogba)的名字,這位足球巨星是一名在法國(guó)長(zhǎng)大的科特迪瓦球員。球衣是仿冒的,在印度尼西亞生產(chǎn),輾轉(zhuǎn)半個(gè)地球之后在秘魯售賣(mài)。這件看似無(wú)奇的球衣連接了地球上幾乎所有大陸,它意味著足球運(yùn)動(dòng)乃至足球產(chǎn)品鏈都是一個(gè)全球化的現(xiàn)象。

這幾件展品都在試圖闡述某種跨地域的隔閡、不認(rèn)同以及內(nèi)在關(guān)聯(lián),也就是一種“把全球化歷史化,把歷史學(xué)全球化”的“全球史”書(shū)寫(xiě)方式。以物述史,是展覽的基本邏輯,也是大英博物館收藏的基本邏輯。這一點(diǎn)也幾乎適用于每一個(gè)博物館。但克里勒一再?gòu)?qiáng)調(diào),這是“一種世界史”(A History)的呈現(xiàn)方式,而不是整個(gè)“世界史”,挑選展品的一個(gè)基本標(biāo)準(zhǔn)是“這件文物必須承載信息量”,所謂“信息量”,是指“它不是單薄的、扁平的歷史敘述,而是在歷史坐標(biāo)中可以與其他地域、領(lǐng)域或歷史結(jié)點(diǎn)產(chǎn)生關(guān)聯(lián),這種關(guān)聯(lián)織出的關(guān)系網(wǎng)越密,代表它背后的故事越多,信息量越大”。如此解釋,就可以理解那件球衣的分量了。

百科全書(shū)式博物館

在百科全書(shū)式博物館里,“一種文化、一個(gè)時(shí)代的印記得以保存,并不偏不倚地與其他印記同時(shí)得到展示”。這個(gè)概念發(fā)源于啟蒙運(yùn)動(dòng)時(shí)期追求普遍知識(shí)的共同理想,包容全世界多樣文化。這顯然是一個(gè)有全球視角訴求的概念,但“全球視角”也會(huì)帶來(lái)詬病和質(zhì)疑。在蓋蒂中心主編的《誰(shuí)的文化?——博物館的承諾以及關(guān)于文物的論爭(zhēng)》一書(shū)中指出質(zhì)疑的聲音認(rèn)為“此觀點(diǎn)為歐洲民族出于自私的原因?qū)e種文明的文物掠走的行為找到了粉飾的契機(jī),既折斷了‘外國(guó)人民在文化上的觸角,同時(shí)也抹去了這些文物發(fā)現(xiàn)地的考古學(xué)信息”。

不可否認(rèn)的是,大英博物館的發(fā)家與侵略和掠奪有直接的關(guān)系。1759年1月15日,大英博物館正式對(duì)公眾開(kāi)放,這也是世界上第一座國(guó)家博物館。1789年拿破侖入侵埃及,試圖通過(guò)占領(lǐng)埃及切斷英國(guó)同印度之間的聯(lián)系,進(jìn)而威脅英國(guó)在地中海的海上霸權(quán)。1801年,英國(guó)海軍打敗法國(guó)海軍,英國(guó)在埃及的戰(zhàn)勢(shì)發(fā)生根本轉(zhuǎn)變,更獲得法國(guó)埃及研究院收集的埃及古物,進(jìn)而有了大英博物館的埃及古物部。大英博物館中埃及、希臘、羅馬古物、萊亞德在亞述的考古發(fā)掘,以及世界各地的古物運(yùn)往倫敦的大英博物館,都離不開(kāi)英國(guó)海軍的威懾和保駕護(hù)航,大名鼎鼎的羅塞塔石碑就在其中。

通過(guò)其他戰(zhàn)爭(zhēng)所獲的文物,也都源源不斷地充實(shí)著這座博物館的倉(cāng)庫(kù)。從19世紀(jì)開(kāi)始,隨著大英博物館補(bǔ)充的大量圖書(shū)、手稿以及英國(guó)本土和世界各地的自然歷史文物,博物館得以迅速發(fā)展。依靠著收藏的原始積累和國(guó)家管理機(jī)制,大英博物館強(qiáng)勢(shì)的文化霸權(quán)逐漸顯露出來(lái),成為麥克格雷格描述的“百科全書(shū)式博物館”。

博物館的壯大得益于這些“黑歷史”,也一直被要求歸還文物,但這樣的“歸還”在大多數(shù)情況下難以實(shí)現(xiàn)。后來(lái)他們?cè)眠^(guò)的折中方法是,將文物以主題或地域策劃出回歸其母國(guó)的新展覽,但這太高調(diào)了,在幾次軒然大波后,也很少再出現(xiàn)這類展覽了。克里勒表示:“大英博物館是英國(guó)殖民擴(kuò)展的產(chǎn)物,很多藏品都是通過(guò)這種行為獲得的,但在本次展覽中,并沒(méi)有展品涉及這個(gè)問(wèn)題。”