讓·科克托和他的黑暗版《美女與野獸》

張星云

法國(guó)詩(shī)人讓·科克托在1946年拍過(guò)一部超現(xiàn)實(shí)主義風(fēng)格的黑白片《美女與野獸》。該片的實(shí)驗(yàn)和前衛(wèi),使它和好萊塢電影是如此的不同,法國(guó)人至今認(rèn)為:“科克托版的《美女與野獸》,才是我看過(guò)的最好的版本。”

詩(shī)人的黑暗大廳

其實(shí)《美女與野獸》本來(lái)就是一部古老的法國(guó)童話故事。最早的版本是公元2世紀(jì)開(kāi)始流傳的,后來(lái)在16世紀(jì)中期的意大利民間傳說(shuō)中出現(xiàn)過(guò),如今的主要故事情節(jié)則是在1757年由作家勒普蘭斯·德·博蒙夫人(Leprince de Beaumont)的筆下確認(rèn)。她的原著篇幅非常短,但節(jié)奏緊張,情節(jié)翻轉(zhuǎn)。最早的改編出現(xiàn)在1771年,用于路易十六訂婚儀式上的歌劇演出,隨后還被改編成鋼琴四手聯(lián)彈曲、管弦樂(lè)曲、戲劇、電影和動(dòng)畫(huà)片。

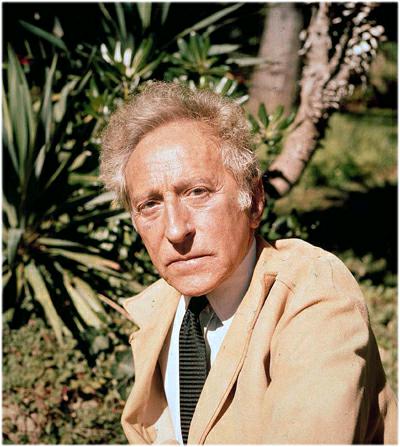

讓·科克托(Jean Cocteau)作為一個(gè)大詩(shī)人和社會(huì)名流,本來(lái)和童話故事相去甚遠(yuǎn)。20世紀(jì)的法國(guó)文化界璀璨紛呈,而科克托算得上最耀眼人物之一。他涉足幾乎所有的現(xiàn)代藝術(shù)領(lǐng)域,從詩(shī)歌到小說(shuō),從電影到戲劇,從芭蕾劇評(píng)到陶藝?yán)L畫(huà)……創(chuàng)作在科克托眼里沒(méi)有邊界。法國(guó)文學(xué)家格拉克(Julien Gracq)曾說(shuō),直到72歲,科克托都沒(méi)寫(xiě)出過(guò)一部成熟的作品,意思是科克托沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)生命的苦難,總顯得奢美而脫離現(xiàn)實(shí)。

但科克托雖然癡迷于鏡子的游戲,也并非自戀之至。在他決定將《美女與野獸》的童話故事改編拍成電影時(shí),正逢歐洲剛剛結(jié)束“二戰(zhàn)”,法國(guó)從德國(guó)的占領(lǐng)中解脫。整個(gè)“二戰(zhàn)”期間,科克托也經(jīng)歷了眾多變故。因?yàn)樗С知q太人,法國(guó)右翼作家和“法奸”們搞了一場(chǎng)打倒科克托的運(yùn)動(dòng)。科克托為了獲得庇護(hù),一度與德國(guó)知識(shí)分子中那些擁有權(quán)力的人走得很近,他因此在巴黎解放初期險(xiǎn)些被視作“法奸”,幸虧詩(shī)人阿拉貢和艾呂雅為他開(kāi)脫,幫他躲過(guò)“被整肅”的危險(xiǎn)。

就是在這一時(shí)期,科克托無(wú)意中在兒童讀物叢書(shū)中翻到了這個(gè)童話故事。“我想,是《美女與野獸》的故事在我的童年里留下了最深刻的印象,以至于我不知不覺(jué)地改變了它,為它增添內(nèi)容,夢(mèng)想著把它變成一出戲,一部電影。”科克托后來(lái)回憶道。他刻意躲進(jìn)另一個(gè)世界,仿佛是為了忘卻剛剛結(jié)束的戰(zhàn)爭(zhēng)磨難。他說(shuō):“這個(gè)童話的前提是孩子的那一份信念和誠(chéng)心。要相信故事的起源,相信采摘一朵玫瑰會(huì)令一個(gè)家庭卷入奇遇,一個(gè)人可以變成野獸,又變回人的樣子。這些謎總會(huì)激起成年人的異議,他們往往帶著疑問(wèn)與嘲笑,急于提前下結(jié)論。”

繼1930年拍攝了那部時(shí)長(zhǎng)53分鐘的影片《詩(shī)人之血》后,這是科克托第一次拍攝有標(biāo)準(zhǔn)故事情節(jié)的電影長(zhǎng)片。科克托一心想在電影中再現(xiàn)19世紀(jì)插圖畫(huà)家居斯塔夫·多雷(Gustave Doré)的黑暗童話風(fēng)格。他決心用畫(huà)面來(lái)表達(dá)童話故事大膽幼稚的語(yǔ)言,同時(shí),還要通過(guò)演員的表演、對(duì)白、服飾、布景,以最真實(shí)的情境來(lái)描繪童話。科克托謹(jǐn)遵現(xiàn)實(shí)主義,甚至使用很多紀(jì)錄片的方法完成了拍攝,他后來(lái)將這種風(fēng)格稱為“虛構(gòu)世界完美的現(xiàn)實(shí)主義”。

以如今這個(gè)充滿數(shù)碼特效后期制作的年代標(biāo)準(zhǔn),科克托的《美女與野獸》還停留在電影手工制作時(shí)期。他沒(méi)有使用人工搭建城堡,而是在盧瓦爾河(Loire)沿岸的都蘭(Touraine)和桑利斯(Senlis)找到兩座真正的城堡,“一切都在該有的地方”。城堡主人就像童話故事中貝兒的父親一樣,拴馬的鐵鏈條就像傳說(shuō)中怪獸的模樣,兇惡的姐姐的房間窗臺(tái)有著理想的拍攝角度,“那種絲絲入扣的吻合感簡(jiǎn)直穿透墻壁”。

科克托希望盡量用自然光拍攝,于是,劇組每天的主要工作之一就是等烏云散去,等風(fēng)停。天空中飛過(guò)的飛機(jī)總是影響錄音效果,在拉雷城堡(Chateau de Raray)的拍攝遭遇長(zhǎng)時(shí)間雨季,法國(guó)戰(zhàn)后的鄉(xiāng)村電力供應(yīng)短缺……種種原因?qū)е屡臄z進(jìn)度極其緩慢。

野獸城堡的黑暗大廳則是重中之重。科克托自己也很清楚這一點(diǎn),因此將這段戲安排在電影拍攝末期,留下了質(zhì)量最好的阿格法膠片。在拍攝當(dāng)天,制片公司請(qǐng)了很多記者和觀眾到現(xiàn)場(chǎng)參觀,給這一幕賦予了更多儀式感。在最終的電影版本中,科克托完美地營(yíng)造出了神秘感:無(wú)意間摘了屬于野獸花園的玫瑰而誤入野獸城堡的貝兒父親,踏入黑暗大廳。燭火燃燒,掛鐘在響,墻上所有人形雕塑都注視著貝兒父親,隨著他腳步的前進(jìn),雕塑的頭部和眼睛也跟隨轉(zhuǎn)動(dòng)。彌漫著煙霧的黑暗大廳中央,一張桌子已經(jīng)擺好了,放著居斯塔夫·多雷風(fēng)格的盤(pán)子、水壺和酒杯,而桌上握著蠟燭的人形手臂燭臺(tái)是那么真實(shí)。

而在實(shí)際拍攝過(guò)程中,這些石雕都由年輕的女孩飾演,她們跪在布景板后,肩膀嵌在類似盔甲般的道具之間,只伸出可以活動(dòng)的頭部,用抹了發(fā)蠟和石膏的頭發(fā)頂著縵布,忍受弧燈光的灼烤。現(xiàn)場(chǎng)效果非常出色,以至于科克托擔(dān)心攝像機(jī)能否拍攝出“這種強(qiáng)烈的感覺(jué),這種神奇的真實(shí)感”。科克托形容:“這些腦袋活著,看著,忍受著煙霧,轉(zhuǎn)動(dòng)著,跟隨著看不到他們的演員的表演,這仿佛就像我們習(xí)慣性地以為周邊的物體都是固定的,但其實(shí)它們都是活的。”

另一種結(jié)局

有別于勒普蘭斯·德·博蒙夫人的原著與后來(lái)的迪士尼版本,科克托版本的結(jié)局并不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)意義的快樂(lè)結(jié)局。

科克托為這個(gè)童話故事安插進(jìn)了一個(gè)新角色——一直愛(ài)慕貝兒的同鄉(xiāng)青年阿弗南。阿弗南是貝兒哥哥盧多維克的好朋友,兩人終日混在村子里游手好閑。阿弗南喜歡貝兒,向她求婚,被貝兒拒絕。而當(dāng)貝兒偷偷只身前往野獸城堡,再返鄉(xiāng)看望生病的父親時(shí),阿弗南看到衣著華麗的美貌貝兒,心生醋意,他嫉妒野獸,又害怕野獸。在貝兒貪婪的姐姐們的慫恿下,他與盧多維克一同前往城堡,想要?dú)⑺酪矮F,奪取他的財(cái)寶。

故事接近結(jié)尾,阿弗南和盧多維克來(lái)到野獸城堡旁存放財(cái)寶的“戴安娜樓”。在樓頂,屋里一尊古希臘羅馬神話中的狩獵女神戴安娜的雕像動(dòng)了起來(lái),她舉弓射中了破窗而入的阿弗南的后背。垂死前,扭曲的阿弗南在財(cái)寶堆中逐漸變成了野獸的臉,雙手長(zhǎng)出了野獸的毛發(fā)。

而就在這一刻,河邊傷重的野獸在貝兒愛(ài)的目光下變形,變成了一個(gè)迷人的王子,他向她致意并解釋這因愛(ài)而解開(kāi)的魔咒。但這個(gè)迷人的王子竟酷似阿弗南,這種相似令貝兒疑惑不安,她好像有點(diǎn)懷念那頭好心的野獸,也有點(diǎn)懷疑這個(gè)不曾期待的“另一個(gè)阿弗南”。

最終,貝兒接受了這個(gè)“嶄新的阿弗南”,兩人一同飛向一個(gè)王國(guó),在那里,她將成為王后。“在這個(gè)童話里,丑陋的并不丑,用歌德的話來(lái)說(shuō)就是:真相和現(xiàn)實(shí)自相矛盾。”科克托后來(lái)說(shuō)到他的理解。

科克托邀請(qǐng)讓·馬雷(Jean Marais)一人飾演了阿弗南、野獸以及野獸最后變成的王子這三個(gè)角色。馬雷是科克托的終身?yè)从眩ㄟ^(guò)《美女與野獸》也達(dá)到了他演員生涯的頂峰。在1937年籌備話劇《俄狄浦斯王》(Oediperoi)時(shí),科克托見(jiàn)到馬雷,他年紀(jì)比科克托小一半多,金發(fā)碧眼、輪廓清晰、身體健壯,科克托立刻被迷住了。盡管劇組只建議給馬雷一個(gè)不需要對(duì)白的合唱隊(duì)員角色,科克托卻堅(jiān)持讓馬雷扮演主角俄狄浦斯。由此,兩人開(kāi)始了漫長(zhǎng)的合作,不僅包括戲劇和電影的創(chuàng)作,也包括詩(shī)歌、繪畫(huà)和文章。科克托將這個(gè)出生在外省瑟堡的小鎮(zhèn)青年領(lǐng)進(jìn)藝術(shù)世界,一心要將他從一個(gè)二流演員培養(yǎng)成巴黎戲劇舞臺(tái)上迷人的偶像。科克托為馬雷量身定做了話劇《可怕的父母》,讓他從動(dòng)作演員轉(zhuǎn)型扮演一個(gè)焦慮而迷茫的男子。隨后科克托編劇、馬雷主演的電影《永恒的回歸》(L'Eternel Retour)上映,改變了公眾的偏見(jiàn),他們成了法國(guó)歷史上第一對(duì)公開(kāi)身份的同性藝術(shù)情侶。

馬雷很清楚,英俊的面容和性感的身材其實(shí)是他最大的阻礙,他渴望在科克托的幫助下隱藏自己的外形優(yōu)勢(shì),于是有了《美女與野獸》這部電影。為了達(dá)到真實(shí)效果,拍攝前馬雷都披著長(zhǎng)毛,然后在皮膚上粘貼橡膠制作的野獸妝,每次都需要4到5個(gè)小時(shí)完成化妝。《美女與野獸》成了他們兩人合作的最高水平。馬雷化身阿弗南與野獸,而科克托則用馬雷和野獸影射自己。

在拍攝過(guò)程中,科克托的臉和手受到皮膚病毒的侵蝕。隨著拍攝推進(jìn),他不僅日漸擔(dān)憂焦慮,而且身體飽受摧殘。科克托好像意識(shí)到,自己和馬雷一同成為電影中的野獸。“我不正是命該如此嗎?我的臉在敗壞、腫起、開(kāi)裂,滿是傷痕,我的手流血流膿,我用膏藥包扎這些傷口。而我同時(shí)也讓人在馬雷的臉和手上貼滿了讓他極其痛苦的野獸硬殼。”馬雷在表演中所承受的,既是科克托在現(xiàn)實(shí)中所遭遇的,也是野獸在故事中所應(yīng)該面對(duì)的。由此,他回歸到了童話的主題:野獸經(jīng)受軀體的折磨,是為了誕生美麗與高雅。

《美女與野獸》1946年上映后獲得了巨大的成功。科克托也在1955年成為法蘭西學(xué)院院士,1960年獲得“巴黎詩(shī)歌王子”的榮譽(yù)稱號(hào)。他在自編自導(dǎo)自演的最后一部電影《俄耳甫斯的遺囑》(Le Testament d'Orphée)上映三年后,于1963年去世。而馬雷,雖然在《美女與野獸》后與科克托分手,但依然參與他的創(chuàng)作,并在科克托身后始終捍衛(wèi)他的作品,重演他的戲劇,直到1998年去世。通過(guò)這種方式,馬雷使自己也活成了傳奇。

(參考資料:《美女與野獸電影日記》,讓·科克托著;《關(guān)于電影》,讓·科克托著;《讓·科克托》,詹姆斯·威廉姆斯著)