GMS在礦井涌水量中的運用

孫東哲+徐世光+吳靜

摘要: 礦井涌水量預測是保證礦井安全生產的必要工作。本文運用GMS7.1軟件中的Tins、Borehole、Solid、2D-Scotter points、3D Grid和Gis模塊,以滇西某礦區為例,建立三維水文地質模型, 預測該礦區涌水量的變化規律, 為礦井開采方案設計和安全生產提供理論參考。

Abstract: The prediction of mine water inflow is a necessary work to ensure the safe production of the mine. This paper uses the GMS7.1 software in Tins, Borehole, Solid, 2D-Scotter points, 3D Grid and Gis module, by taking a certain mining area as an example, a 3D hydrogeologic model is established to predict the changes of the mine water inflow, and provide theoretical reference for mine mining plan design and safety production.

關鍵詞: GMS;礦井涌水量預測;水文地質模型

Key words: GMS;mine water inflow prediction;hydrogeological model

中圖分類號:P641.4 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)07-0007-02

0 引言

礦井涌水量預測是保證礦井安全生產的必要工作,是礦井合理開發利用的重要指標,為采掘方案、礦井排水疏干措施的制定提供重要依據。礦井生產中常用“大井法”、“比擬法”等解析方法預測工作面的涌水量。由于礦產開發力度和深度的增加,開采環境越來越復雜,對礦井涌水量的預測提出更高的精度要求。傳統方法對參數進行了大量概化,沒有考慮邊界條件、地層巖性等因素的影響。GMS數值模擬可以更精確地預測開采工作面的涌水量。

1 礦區概況

礦區位于云貴高原的西部邊緣,橫斷山脈中南段,地勢南高北低,西高東低,標高1570.00-2400.00m;礦區西側分水嶺地帶標高為2400m。礦區位于云貴高原的西部邊緣,橫斷山脈中南段,地勢南高北低,西高東低,標高1570.00-2400.00m;礦區西側分水嶺地帶標高為2400m。最高峰位于礦區南的大水河山頭,標高2895m,最大相對高差達1323.00m,屬強烈侵蝕切割高中山地貌區。

2 數學模型

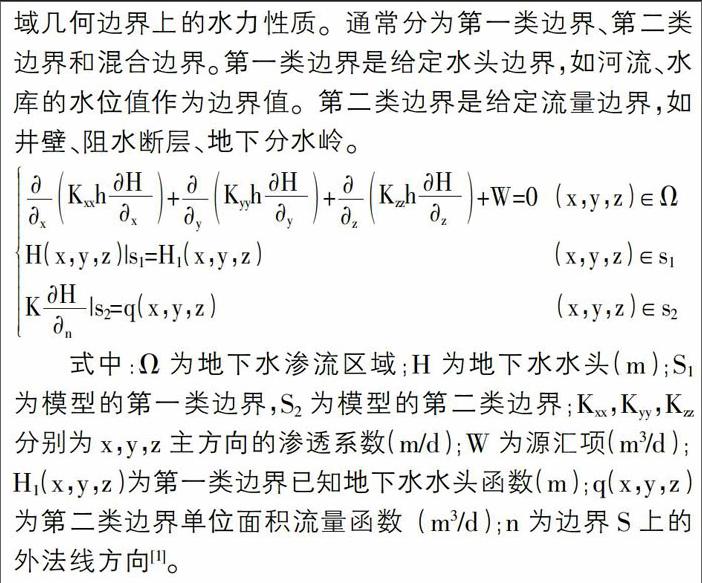

微分方程是以滲流連續性方程、達西定律、質量守恒和能量轉化定律為基礎建立的地下水水頭或降升滿足的方程,反應地下水所服從的普遍規律。邊界條件指滲流區域幾何邊界上的水力性質。通常分為第一類邊界、第二類邊界和混合邊界。第一類邊界是給定水頭邊界,如河流、水庫的水位值作為邊界值。第二類邊界是給定流量邊界,如井壁、阻水斷層、地下分水嶺。

3 模型運用

3.1 導入鉆孔三維柱狀數據

統計鉆探資料,依次將地層數據導入到GMS7.1中。新生界地層零星分布,出露有古近系(E)和新近系(N)砂巖、礫巖等,第四系(Q)洪積、殘坡積、沖積、冰磧的松散沉積物。區域礦化層位主要為寒武系(沙河廠組、核桃坪組)、奧陶系(老尖山組)、志留系(栗柴壩組)、二疊系和石炭系(香山組)。礦化主要產于由碎屑巖、火山巖與碳酸鹽巖的巖性相變帶上,多屬瀉湖-潮坪相的生物碎屑灰巖、泥質灰巖。將鉆孔地層分為兩層,依次進行編號[2],如圖1所示。

3.2 生成區域地層實體

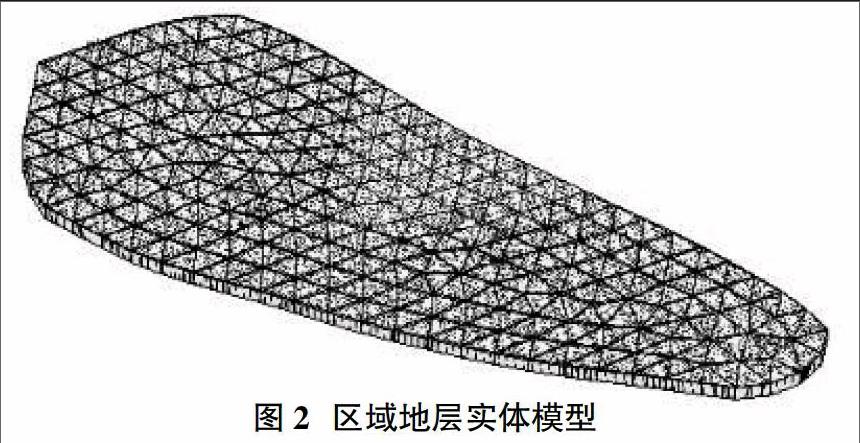

根據鉆孔分布和地層編號,建立不規則三角網,插值生成地層實體,確定地層屬性。依據實際情況進行模型的修正和完善。截取地層實體切面查看特定區域的三維地層賦存情況[3],如圖2、圖3所示。

3.3 建立概化模型

建立區域水文地質概化模型,創建區域地層的屬性圖層。圖層中定義地下流場類型、邊界條件、單元體劃分、源匯項處理、參數識別等。河流定為第一類邊界,其他模型邊界定為第二類邊界,流場類型為穩態。本計算區域井田長約1787.61m,寬1832.38m,垂深約329.09m,將井田地層劃分為30×30×2的網格單元,對井田地層實體作網格轉換,得到包含全部地層屬性的三維網格[4]。

3.4 模型編譯求解

完成模型的建立之后運行模型,進行差分迭代計算,獲取首采區涌水量水頭分布[5]。計算求得回采工作面的涌水量是50000m3/d,如圖4、圖5所示。

4 結論

運用GMS軟件對地層進行分層,建立三維地質模型,直觀反映地層富水性情況。建立區域水文地質概化模型, 創建區域地層的屬性圖層。定義地下流場類型、邊界條件、單元體劃分、源匯項處理、參數識別等分析礦井的涌水規律,獲取不同回采工作面的涌水量變化。為礦井的安全生產提供合理的依據。

參考文獻:

[1]范書凱,崔海明,周連碧.基于GMS的礦坑涌水量預測與環境影響分析[J].中國礦業,2015(24).

[2]宋葉杰.GMS在礦井涌水量預測中的應用[J].煤礦開采, 2011(2).

[3]王強.冀南某煤礦三維地質建模及其水文地質條件分析[D].石家莊經濟學院,2015.

[4]劉建偉.晉華礦首采工作面涌水量預計[J].煤炭與化工,2015(6).

[5]陳琳.基于GMS的礦井涌水量預測分析[D].遼寧師范大學,2011.