血液分析儀測定靜脈血和末梢血血常規結果的差異

孟凡鑫

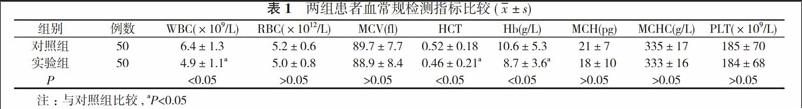

【摘要】 目的 探討血液分析儀測定靜脈血和末梢血血常規檢測結果的差異。方法 100例進行血常規檢驗的患者, 按照數字隨機方式將患者分成對照組和實驗組, 每組50例。對照組患者采集末梢血, 實驗組患者則采集靜脈血, 對血常規測定結果進行觀察比較。結果 對照組患者的白細胞(WBC)為(6.4±1.3)×109/L、紅細胞(RBC)為(5.2±0.6)×1012/L、平均紅細胞容積(MCV)為(89.7±7.7)fl、紅細胞壓積(HCT)為(0.52±0.18)、血紅蛋白(Hb)為(10.6±5.3)g/L、平均紅細胞血紅蛋白含量(MCH)為(21±7)pg、平均紅細胞血紅蛋白濃度(MCHC)為(335±17)g/L、血小板(PLT)為(185±70)×109/L。實驗組患者的WBC為(4.9±1.1)×109/L、RBC為(5.0±0.8)×1012/L、MCV為(88.9±8.4)fl、HCT為(0.46±0.21)、Hb為(8.7±3.6)g/L、

MCH為(18±10)pg、MCHC為(333±16)g/L、PLT為(184±68)×109/L。兩組患者HCT、Hb、WBC比較差異有統計學意義(P<0.05);PLT、MCHC、MCH、MCV以及RBC比較差異無統計學意義(P>0.05)。結論 在血常規檢查中, 末梢血和靜脈血對檢查結果的影響差別較小, 但選擇末梢血進行血常規檢查不能對檢驗質量進行有效控制, 部分檢驗指標不如靜脈血準確, 因此建議在選擇血液分析儀進行血常規檢驗時應盡可能選擇靜脈血。

【關鍵詞】 血液分析儀;靜脈血;末梢血;血常規檢測;結果差異

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2017.03.022

在臨床血常規檢驗中, 末梢血和靜脈血是最常用的兩種檢驗方式;在醫療觀念和設備的限制下, 過往臨床中常規選擇末梢血進行血常規檢驗, 然而末梢血血常規檢驗存在較大的誤差, 而且容易受人為因素的影響[1]。在現代醫學技術快速發展的過程中, 全自動血液分析儀在臨床中的應用也越來越廣泛, 臨床醫師也開始更加關注靜脈血, 重視末梢血和靜脈血對血常規檢測結果的相關性和差異性。本研究主要分析了血液分析儀測定靜脈血和末梢血血常規檢測結果的差異, 現做如下分析。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 本研究所選對象為2016年1~6月在本院進行血常規檢驗的100例患者, 按照數字隨機方式將患者分成對照組和實驗組, 每組50例。對照組患者中, 男28例, 女22例;年齡5~46歲, 平均年齡(36.2±10.4)歲。實驗組患者中, 男26例, 女24例;年齡3~47歲, 平均年齡(36.5±11.2)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 選擇XE-2000日本希斯美康公司生產的全自動血液分析儀和相關的配套試劑, 如清洗液、稀釋液、溶血素等。選擇BIO-RAD醫療股份有限公司生產的質控液;福建長庚醫療器械有限公司生產的EDTA-K2真空抗凝采血管。浙江拱東醫療科技有限公司生產的末梢抗凝管。于清晨采集患者空腹末梢血或靜脈血, 嚴格根據全自動血液分析儀的相關標準操作程序來實施血常規指標檢測。選擇真空采血法, 對照組采集患者左手無名指內側面的末梢血, 將其放置在專門的真空抗凝采血管中, 充分搖勻備用。實驗組采集患者周靜脈血2 ml, 將其放置在專門的真空抗凝采血管中, 及時進行顛倒搖勻, 用力應保持輕柔, 防止發生溶血。儀器計數和采血操作應安排專業的血液檢驗人員進行, 讓檢測結果的可靠性和準確性得以保證。

1. 3 觀察指標 血常規檢測指標包括:HCT、Hb、WBC、PLT、MCHC、MCH、MCV以及RBC。

1. 4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數± 標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2 檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

對照組患者的WBC為(6.4±1.3)×109/L、RBC為(5.2±

0.6)×1012/L、MCV為(89.7±7.7)fl、HCT為(0.52±0.18)、Hb為(10.6±5.3)g/L、MCH為(21±7)pg、MCHC為(335±17)g/L、

PLT為(185±70)×109/L。實驗組患者的WBC為(4.9±1.1)×

109/L、RBC為(5.0±0.8)×1012/L、MCV為(88.9±8.4)fl、HCT為(0.46±0.21)、Hb為(8.7±3.6)g/L、MCH為(18±10)pg、MCHC為(333±16)g/L、PLT為(184±68)×109/L。兩組患者

HCT、Hb、WBC比較差異有統計學意義(P<0.05);PLT、MCHC、

MCH、MCV以及RBC比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

3 討論

在臨床檢驗工作中, 血常規檢驗是非常重要的組成部分之一, 血常規檢驗結果能為臨床患者的診斷和治療提供科學依據[2]。在我國現代醫學技術快速發展的過程中, 血液分析儀在臨床中的應用也越來越廣泛, 其準確度和靈敏度也在不斷提升, 臨床研究結果顯示[3-5], 選擇血液分析儀進行血常規檢驗, 能讓臨床檢驗的效率和質量得以有效提升, 臨床醫師也更加關注和重視抗凝采集靜脈血。

臨床研究結果顯示[6-12], 對末梢血來講, 因為不同部位皮膚穿刺血的細胞成分存在差異, 所以在血漿和細胞的比例方面也存在不同。另外毛細血管的采血量也比較少, 采集到的血量可能無法滿足臨床檢驗的實際要求[13], 當檢驗結果出現疑問時就無法重復檢查;和靜脈血相比較, 采集末梢血進行血常規檢驗的結果存在較大誤差, 而且檢驗效率也不高[14-16]。外界環境變化不會對靜脈血中的成分造成較大影響, 采集到的血液標本也不會混雜其他的組織液, 體循環血液和各個成分的比例相當, 能對全身的循環血液真實狀況進行有效反應[17]。另外和末梢采集的血液相比較, 靜脈所采集到的血液量更大, 對于血液分析儀血常規檢查更加適用, 而且能重復進行測定, 對患者進行多次采血, 測定結果的變異性不大, 而且具有比較好的重復性。現階段對于體檢人員或者患者, 在進行血常規檢驗時究竟是選擇末梢血還是靜脈血依然存在較大的爭議[18-20]。