大慶市濕地生態建設存在的問題及對策研究

金菊+李立群

[摘 要]大慶市濕地作為重要的資源對城市建設及經濟發展有起著重要的作用。大慶市濕地生態建設還存在缺少相應的濕地補償機制,濕地自然保護區管理制度不健全,工作監督主體單一,行政管理缺乏有效性等問題。為了更好地提高大慶市濕地生態建設,提出以下對策建議:完善濕地補償機制和濕地管理各項體制,完善濕地生態建設環境監督和評價體系,建立健全相關法律法規。

[關鍵詞]大慶;濕地;生態建設;行政管理體制

[中圖分類號]S-1

[文獻標識碼]A

[文章編號]2095-3283(2017)02-0070-03

一、大慶市濕地基本情況及濕地生態建設現狀

(一)大慶市濕地基本狀況

大慶市位于松嫩平原,地勢平坦,形成了廣闊的濕地。大慶市濕地總面積約120萬hm2,具有三大特點:一是面積大,大慶市濕地面積約占全國濕地面積的4.95%,接近1/20,是大慶市土地面積的60%左右;二是大慶市濕地經過長時間的發展,發育非常成熟,除近海以及海岸濕地外,其他種類的濕地都有分布;三是動植物資源豐富,濕地內野生動物具有較高的保護級別。

(二)大慶市濕地法律保護情況

目前,我國在濕地生態的建設方面沒有專門的立法,多數法律針對濕地各個要素進行獨立立法。2004年6月,國務院辦公廳頒布了《關于加強濕地生態保護管理的通知》,2005年,國務院批準了《全國濕地保護工程實施規劃(2005—2010)》,2013年5月國家林業局頒布了《濕地生態保護管理規定》。由于黑龍江省占有重要的濕地資源優勢,并且具有重要的研究價值及代表性,黑龍江省頒布了《黑龍江省濕地保護條例》,其中規定黑龍江省林業廳是濕地行政主管部門,市、縣分別負責各區域的濕地生態建設保護工作,在條例中也明確對濕地的人為破壞活動進行了明令禁止。與此同時,建立起濕地保護區及濕地保護機構,對吸納的資金進行管理等。

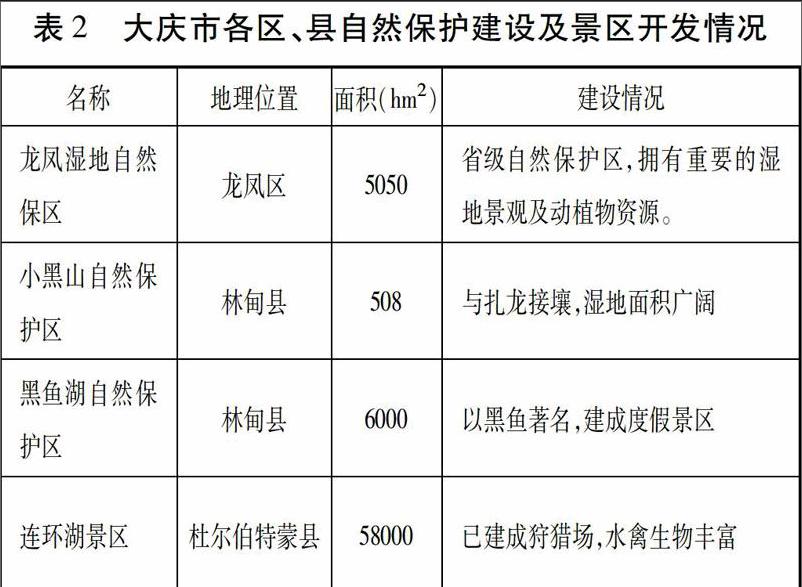

(三)大慶市濕地生態開發情況

2008年6月在大慶市政府的推動下舉行了大慶市首個“中國(大慶)首屆濕地文化節”,并且推出了百湖攬勝、龍鳳觀鳥、魚湖賞蓮、黎明夜色、碧湖泛舟、珰奈探幽、連湖度假、濕地人家、松嫩訪古、鐵人故里十個主題景區。不僅如此,在大慶市各區也建成了一系列的自然保護區和景區開發。濕地自然景區的開發形成了以濕地為主的旅游業發展,同時,濕地旅游與溫泉資源相結合,形成了鮮明的旅游特色,帶來了巨大的經濟效益,濕地旅游收入從2003年的6.7億上升到2012年的38.2億。大慶市政府也積極打造新興綠色城市,濕地的開發為城市發展帶來美學價值,為城市綠化起到了積極的作用。 (四)大慶市濕地生態產業開發情況

濕地生態產業開發是指濕地在保護和改善的情況下,將濕地的各個產業進行整合,通過系統工程和先進的科學技術,將濕地中涉及到的農、林、木、副、漁產業統一起來,從而獲得更大的經濟效益。大慶市作為重要的資源型城市,在經濟發展方面嚴重依賴石油資源,這就導致了其面臨資源不足,產業經濟結構單一的情況,濕地生態產業的發展為大慶市發展帶來了新契機。目前,大慶市濕地生態開發項目有魚塘開發、濕地旅游、蘆葦和中草藥資源。中草藥的總產量達1億公斤以上。蘆葦面積達到10.5hm2,成為重要的造紙原料。林業的發展為大慶市城市建設提供了綠化功能,綠化覆蓋率高達31.1%,為野生動物的生長提供了優良的環境。另一方面,濕地生態產業的開發促進了漁業的發展,使得漁業與濕地旅游相依托,形成特色的濕地生態產業鏈。

(五)大慶市濕地生態建設資金及科研投入情況

大慶市政府重視對濕地生態的建設和保護工作,堅持可持續發展理論,注重對濕地的治理和保護。自龍鳳濕地自然保護建成起,大慶市政府相繼投入1200萬資金進行濕地生態治理工作,不僅如此,大慶市政府積極籌集資金實施廢棄濕地的治理項目。面對濕地缺水現象,進行地區水庫的建設工作;面對過度開墾、過度放牧問題,進行濕地植被恢復工作。在2012年11月,大慶市政府主辦的“第二屆大慶濕地高層論壇”在大慶師范學院舉行,吸引了眾多專家對大慶市濕地情況進行勘查和研究,并將大慶師范學院設立為中國科學院濕地大慶研究中心,為大慶市濕地生態建設提供了科研支持,也為大慶市濕地生態環境變化提供先進的監測手段,準確獲得濕地植被和動物資源動態變化數據。

二、大慶市濕地生態建設中存在的問題

(一)缺少相應的濕地補償機制

濕地作為公共物品有外部性特征,使得濕地生態建設需要花費較高成本。水資源是濕地生態建設的重要保護要素,要保證其充足性。經濟的發展導致過度開發資源或導致資源污染,工業污水和生活污水排放,對濕地水資源造成污染;農藥的使用,也對濕地水資源造成了危害。保護和治理濕地水資源增加了保護成本。在農耕過程中,農業生產過度對濕地水資源進行引用灌溉農田,過度消耗水資源,導致濕地水資源不足,形成鹽堿地。除了對水資源造成危害,過度開墾及污水的排放對濕地鳥類也帶來危害,造成魚類死亡。造紙廠的發展對濕地土壤產生了嚴重危害,廢水的排放導致土壤的重金屬含量過高。由于目前對濕地的治理缺少對處罰措施或相關的矯正型稅收,污染者對污水的排放使其減少成本,導致濕地治理成本增加。這種污染往往采用生態補償機制對濕地進行補償,由于我國缺少生態補償機制,濕地水資源污染的同時也對其他資源或河流產生污染,整個生態環境遭到破壞。

(二)濕地自然保護區管理制度不健全

濕地自然保護區的建立是對濕地生態建設最為有效的一種措施,但仍存在一些問題。一是區域管理混亂,管理職責不清。大慶濕地分布在5個區和4個縣內,分布廣泛,面積大,然而根據區域的劃分使得管理職責不清。例如,扎龍自然保護區地跨大慶市與齊齊哈爾市,由兩市共同管理,然而在林甸縣扎龍自然保護區內挖溝事件,兩個政府在管理上存在分歧。二是在濕地自然保護管理中缺少相應的監督制度。行政執法者根據自身的權利,對行政處罰存在主觀臆斷情況。在實施處罰過程中存在著處罰不嚴,導致處罰效果不明顯,另外,對于多數濕地生態破壞行為給予的是行政處罰,大大降低了執法的威懾力,從而導致違法現象頻發。三是缺少濕地使用審批制度。濕地自然保護區作為特殊的管理區域缺行政許可的設定,尤其在濕地生態建設問題上缺少對具體環境活動行政控制,缺少規劃嚴格的行政活動范圍,濕地行政管理工作的監督和控制難以進行,對于資源的開發和利用不能及時掌握動態信息。

(三)濕地生態建設工作監督主體單一

在濕地生態建設中最為有效的監督制度是形成政府和社會相合作的有機整體。在濕地生態建設中行政管理主體單一,要發揮行政部門管理的有效性就要積極發揮各界力量。政府部門承擔著大慶市濕地生態建設的主要責任,也是唯一的管理主體,目前沒有充分發揮企業和社會組織的力量共同參與濕地的生態治理當中去。

(四)行政管理缺乏有效性

濕地作為獨特的資源,從產權角度分析屬于國有產權,由政府進行治理,但采取傳統式方法管理,使得濕地生態建設及濕地生態保護完全依靠國家行政機關。濕地是個具有水、土地、動植物資源的特殊生態系統,其管理模式屬于要素式管理,濕地的生態建設要涉及許多政府部門,各個部門針對不同的資源要素分別對其對應的要素進行管理,如林業行政管理部門主要對濕地動植物進行保護、農業管理部門對漁業等進行管理、環保局對環境保護工作進行監督等。這種條塊式的運行管理機制導致濕地生態建設出現多頭管理、各自為政的現象,在一定程度上影響了行政管理的有效性。目前,我國針對濕地還沒有獨立的立法,使得各個行政部門根據自身的管理權限設立管理制度和立法,部門之間存在分歧或利益沖突,資源難以得到有效配置。在濕地立法方面,立法者存在主觀性,導致立法條款難以實施。執法者存在執法不嚴現象,缺少震懾作用。

三、加強大慶市濕地生態建設的對策建議

(一)完善濕地補償機制

濕地補償機制是追求濕地生態建設目標的最佳手段,也是各濕地生態環境治理典型國家中最重要的措施之一。建立濕地補償機制應該以經濟手段為主,對濕地的外部性問題進行解決,協調各方面成本及利益。然而,目前我國在濕地生態建設中生態補償機制還未真正建立起來,尤其在法律制度上還處于空白領域。生態補償機制的建設要從補償主體、客體、補償手段、監督手段等方面來進行制定。主體不僅包括政府及濕地管理人員,更要把社會組織、個人吸納進來共同參與濕地生態建設。濕地補償的客體應該包括對濕地造成破壞的對象及為保護濕地做出貢獻的單位和個人,還要明確濕地補償手段以經濟補償為主,同時該進行政策補償以保護生物多樣性,更重要的是明確補償標準,應以濕地生態建設情況進行相應的補償,且補償標準要透明。

(二)完善濕地管理各項體制

完善濕地各項管理制度是濕地生態建設的前提,也是明確管理職責和管理權限的必要措施。建立濕地生態建設審批制度,對濕地的占用要提供依據,保證占用者對濕地的保護,確保濕地生態環境的完整性。根據區域劃分管理對像對區域進行管理,建立區域協調合作管理制度,建立區域管理指標,減少各區域“各自為政”行為,促進區域間相互合作,構建科學的管理框架,改變條塊式管理模式。構建環境價格體制,征收環境價格稅,實行“誰獲益、誰補償”的方式對獲益者征收稅費,對污染者加大稅費征收制度,制定環境保護標準,積極鼓勵減少污染、合理利用資源,對超標的污染企業實行經濟收費政策,解決濕地生態建設中的污染問題。

(三)完善濕地生態建設環境監督和評價體系

環境監督體系是對濕地生態建設活動動態的監督和管理,隨著濕地旅游的開發和建設,人類活動日益影響著濕地動植物的生存。因此,對濕地生態建設活動進行監督,實現政府、組織、企業及社會進行共同監督,形成社會合力,加強對濕地生態建設的宣傳工作,定期開展濕地節日等活動,進行濕地保護宣傳保護工作。同時,要建立濕地環境監測系統,政府應該實時監測濕地環境變化狀況,在濕地生態建設中,政府應該發揮其引導作用,提升人們的濕地生態保護理念,運用經濟手段對環境問題進行干預,積極鼓勵生態環境組織機構參與管理,把自身不能監察到的監管職責下放到環保組織,讓其在生態活動中發揮應有的職能。

(四)建立健全相關法律法規

完善的法律法規是明確濕地流域產權的基礎。應明確各個行政單位責任職責,及時處理違法行為,實施濕地生態建設的限制性政策,建立濕地生態自然保護區,對行政機關的職責范圍、管理權限、基本權利、義務等進行明確。對各區域管理范圍進行細化,各司其職,避免因區域管理產生分歧。各區域也要因地制宜,協調合作,形成積極有效的管理模式。法律法規政策應該因地制宜,根據地區實際情況進行制定,為各區行政管理工作提供法律依據,保證其有法可依。

[參考文獻]

[1]馬立群.如何理順濕地管理體制[J].前進論壇,2015(12):42-43.

[2]徐長君,殷亞杰,秦姝冕,袁改霞,徐太海.大慶濕地生態系統服務功能及可持續發展[J].大慶師范學院學報,2014(3):67-71.

[3]程淑波.加強大慶濕地保護工作促進大慶生態環境健康發展[J].科技與創新,2014(10):148-150.

[4]王傳玲,李曉波.關于推進大慶市綠色發展的思考[J].大慶社會科學,2016(1):20-21.

[5]王亞南.大慶市建立濕地生態補償機制的研究[J].林區教學,2011(10):78-80.

[6]張平.大慶濕地資源保護的SWOT分析[J].黑龍江八一農墾大學學報,2008(5):96-100.

[7]鄧建民,王薪利. 大慶生態補償機制存在的問題研究[J].現代經濟信息,2015(5):483-484.