涇惠渠灌區灌溉畦長對夏玉米生長發育和產量的影響

李 強,馬 龍,陳新明,王時龍

(1.陜西省涇惠渠管理局,陜西 三原 713800;2.西北農林科技大學水利與建筑工程學院,陜西 楊凌 712100;3.西北農林科技大學旱區農業水土工程教育部重點實驗室,陜西 楊凌 712100)

涇惠渠灌區位于陜西省關中平原中部,是一個以農業灌溉為主的大型灌區,現有設施灌溉面積9.69 萬hm2,有效灌溉面積8.79 萬hm2[1],灌區以占全省2.4%的耕地,生產糧食占全省的5.8%,提供商品糧占全省的10%,是陜西省重要的糧食生產基地之一。由于地面畦灌具有灌溉成本低,方便實施等優點,特別適合地勢平坦、面積較大、機械化程度較高的地區,是目前涇惠渠灌區主要的灌水方式。由于灌區農業生產上還存在著大水漫灌、灌水次數多、灌水定額大、入地流量不合理、土地平整狀況差、田間灌溉工程設施的不完善以及田間灌溉管理措施粗放等問題,造成了農田水分生產率低[2,3]。畦田規格層次不齊,灌區由于畦田過長而造成的灌溉水量浪費屢見不鮮,不僅沒有形成高產而且極大的造成了水資源的浪費。隨著農業灌溉水資源短缺的現象日益嚴峻,而對于大多數灌區而言,許多節水灌溉設施還沒有在實際生產生活中得到大量的推廣和使用[4]。

本試驗在涇惠渠灌區將大田試驗與小區試驗相結合,研究不同畦長在相同改水成數條件下的灌水質量對夏玉米生育期內生長發育狀況和產量的影響,確定灌區適宜的灌水畦長,研究成果為制定切實可行的田間管理措施,提高灌溉水的利用率,促進開展生態灌區建設,為灌區夏玉米的高產節水提供理論依據和技術參考。

1 試驗地概況

試驗于2015年6-10月在陜西省咸陽市涇陽縣三渠鎮試驗田進行。地理坐標為東經108°54′,北緯34°33′,海拔433.72 m,引用水源為直斗12斗,灌溉條件較好。供試品種為“津北288”,于2015年6月8日采用玉米穴播機進行播種,播種量為45 kg/hm2,伴施種肥腐殖酸復混肥375 kg/hm2。試驗區面積共2 hm2左右,試驗區原田塊長度240 m,畦寬為2.6~3.0 m,以2.8 m居多,坡度為0.001 7~0.003 1。土壤以中壤土為主,土壤密度為1.43 t/m3,孔隙率46%,最大田間持水量24.4%,耕種條件良好。試驗所在灌區多年平均降水量為544.2 mm,蒸發量為1 218.9 mm。

2 試驗設計

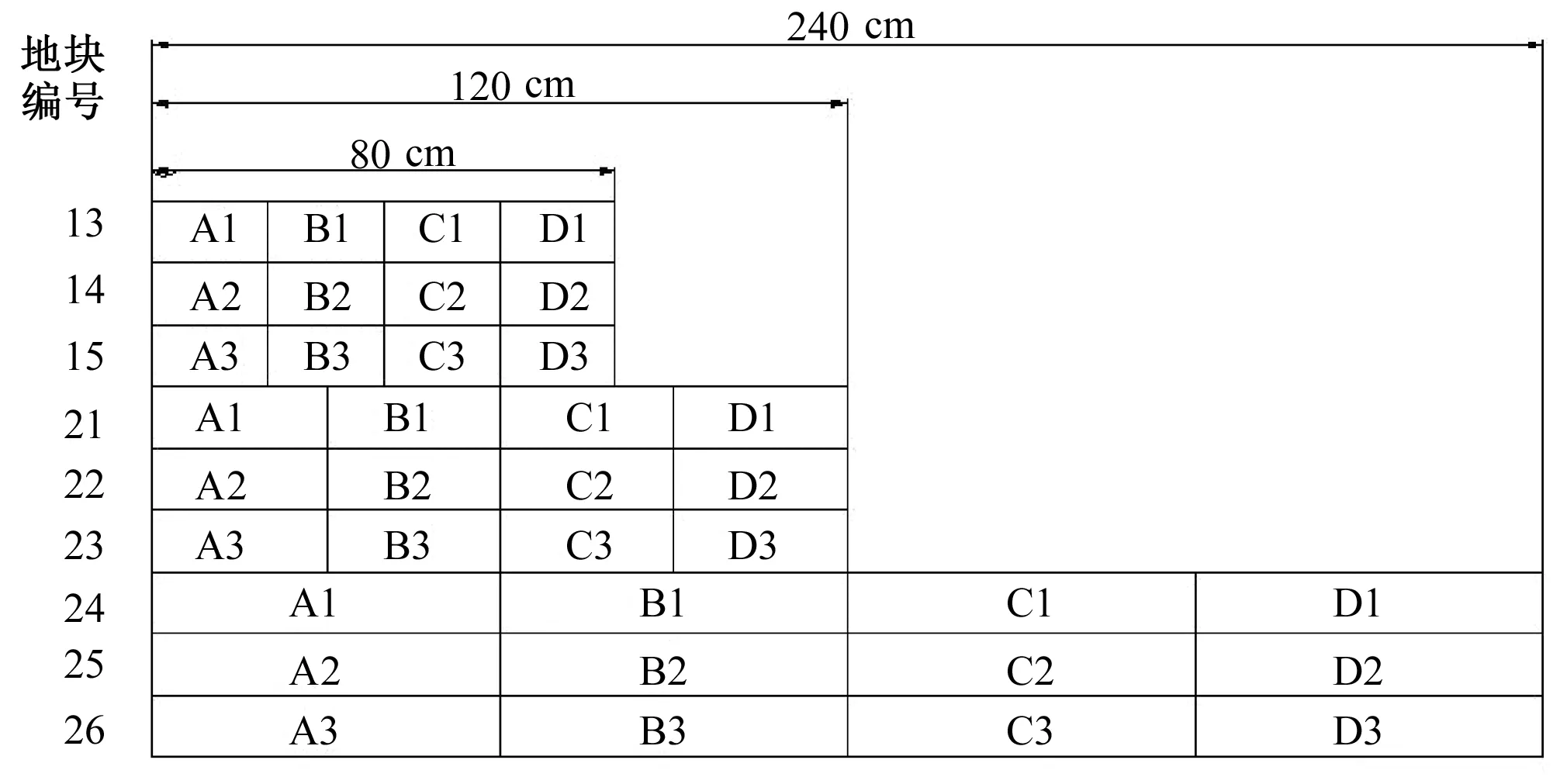

本試驗共設置80、120和240 m 3個畦長處理,分別用L80、L120和L240表示,畦寬統一設置為2.8 m。每個畦長處理統一參照當地農民習慣灌水模式8成改水,即灌水時水流的前鋒達到畦長總長的80%時停止灌水,每個處理均隨機區組設計,設置3次重復,每個處理間用保護行隔開。按灌溉時水流方向將每個畦長處理分別分為4個區域,即80 m畦長每20 m為一個取樣區域,畦首區域取沿畦田方向0~20 m區域,畦中區域取2個分別是20~40和40~60 m區域,畦尾取60~80 m區域;120 m畦長每30 m為一個取樣區域,畦首區域取沿畦田方向0~30 m區域,畦中區域取2個分別是30~60和60~90 m區域,畦尾取90~120 m區域;240 m畦長每60 m為一個取樣區域,畦首區域取沿畦田方向0~60 m區域,畦中區域取2個分別是60~120和120~180 m區域,畦尾取180~240 m區域;波動范圍為±5 m,各測定指標均在各區域取樣點處測定。試驗地塊及小區分布見圖1。其中試驗將灌水時期分為播種壓茬灌(6月10日,入畦流量為40 L/s)、拔節抽雄灌(7月20日,入畦流量為40 L/s)和灌漿灌(8月20日,入畦流量為45 L/s)3個灌水時期。

圖1 試驗田區域及處理布置Fig.1 Diagram of regional distribution of plots and treatment 注:圖中A1、A2、A3為A小區的3個重復設置,B1、B2、B3為B小區的3個重復設置,C1、C2、C3為C小區的3個重復設置,D1、D2、D3為D小區的3個重復設置;每種畦長的A小區代表畦首部分,B和C小區代表畦中部分,D小區代表畦尾部分。

3 試驗測定指標及方法

(1)土壤含水率的測定。土壤含水量的測定采用土鉆取土烘干法,每個測點測定土壤深度為0~100 cm,土樣間距10 cm進行測定,每個測點進行3個重復。在灌水期前后3 d和生育期內每7 d測定1次,若有大量降雨期加測。

(2)灌水均勻度的測定。灌水均勻度采用克里斯琴森均勻系數表示:

(3)畦田坡度的測定。在每塊畦田上,每間隔10 m通過全站儀測量田面相對高程,然后計算得到畦田的坡度。

(4)玉米生理指標測定。玉米生理指標測定在各生育期每隔7 d在每個實驗區取5株長勢平均的植株,灌水前后進行加測,采用直尺和游標卡尺測量夏玉米的各項生理指標(株高、莖粗、葉面積等)。

(5)玉米產量及相關性狀測定。夏玉米在成熟后,在劃分的每個小區中選取10株玉米植株進行考種。采用直尺法測量不同處理小區內選取的玉米的產量構成因素(穗長、穗粗、禿尖長、穗行數等)。待玉米收獲以后對其進行考種取樣測產,并平電子天平計算其百粒重。

試驗采用Excel 2007和DPS軟件進行數據統計分析,Duncan新負極差法進行多重比較,Origin 8.0軟件畫圖。

4 畦長對夏玉米農藝性狀的影響

4.1 畦長對夏玉米株高的影響

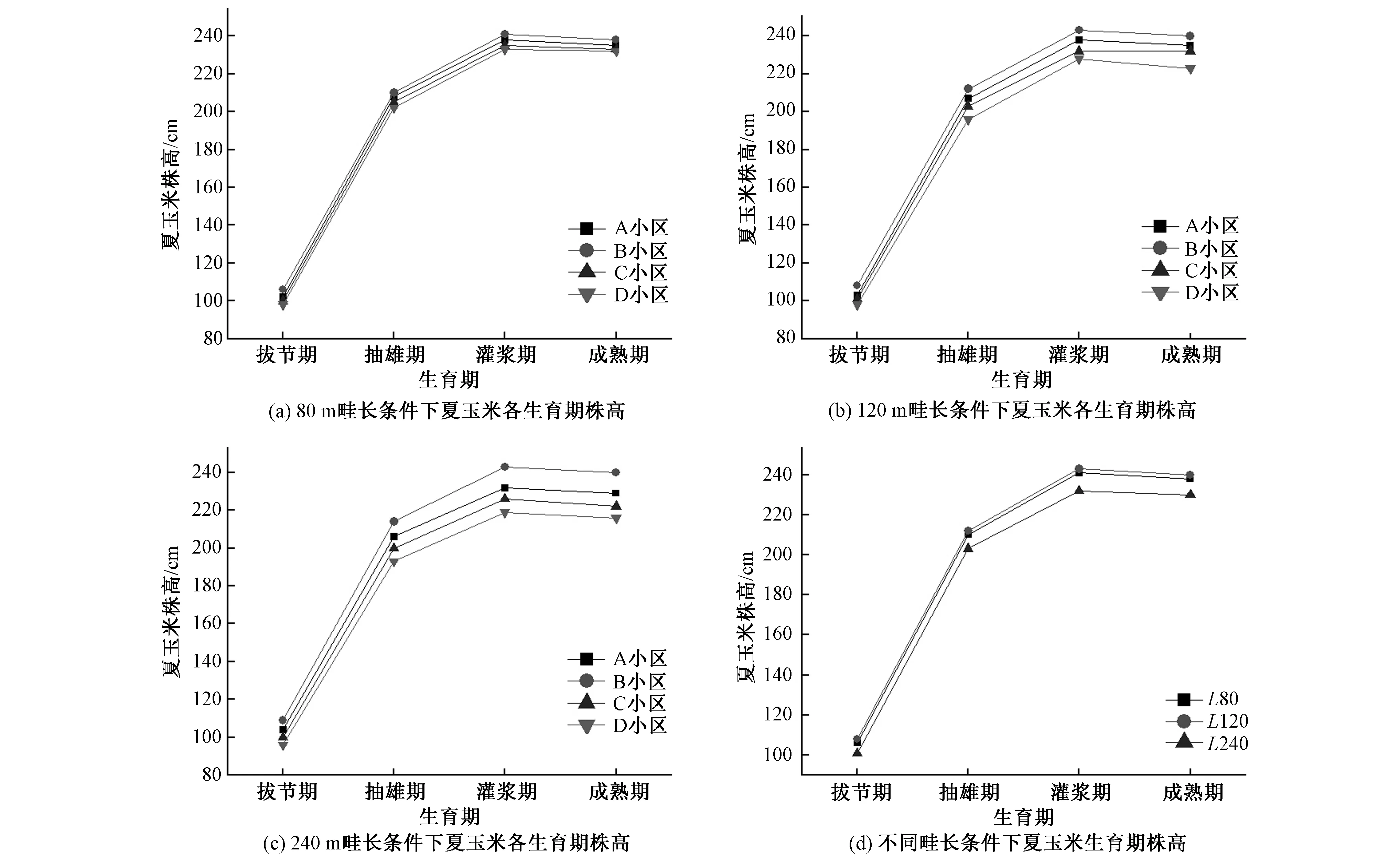

不同灌水畦長處理條件下夏玉米各生育期的株高見圖2。隨著生育期的進行,各處理下的夏玉米的株高在抽雄期之前呈現逐漸增加的趨勢,到灌漿期后期到成熟期株高略有緩慢的減小,這是因為從灌漿期后期開始,玉米的葉面出現干枯發黃并且殘缺的現象。

圖2 不同灌水畦長條件下夏玉米各生育期株高動態情況分析圖Fig.2 Summer corn plant height at different growth stages dynamic analysis figure furrow irrigation under different growth conditions 注:圖示中A小區代表畦首部分,B和C小區平均值代表畦中部分,D小區代表畦尾部分;畦田的參數是畦田內各小區參數的加權平均值。

由圖2(a)可知,L80條件下,在不同生育期的株高變化均為畦中>畦首>畦尾,各處理小區間在生育期內的平均株高差異較小差異未達到顯著水平,說明當灌溉畦長為80 m時,畦田內各部分的水量灌溉較為平均且灌溉均勻度較高,沒有發生雍水和深層滲漏,所以對夏玉米株高生長的影響不大。

由圖2(b)可知,L120條件下,在不同生育期的株高變化均為畦中>畦首>畦尾,拔節期前畦中的平均株高比畦尾略高但沒有形成顯著性差異,拔節期末期到抽雄期畦中株高比畦尾高7.6%,達到了顯著差異水平,抽雄期末期到成熟期畦田各部分株高的差異略微減小,說明灌溉畦長為120 m時,畦首和畦尾灌水量較為均勻,夏玉米在生育期內株高差異不顯著,畦尾段可能在拔節期灌水不足影響到了株高的生長,導致畦田首位部分株高生長從拔節期開始出現了顯著性的差異。

由圖2(c)可知,L240條件下,在生育期內的株高變化大小依次為畦中>畦首>畦尾,夏玉米的株高隨著水流的方向由畦首到畦尾先增加后降低,與L80和L120畦長的趨勢相同。在拔節期畦首和畦中株高差異較小,畦中的株高比畦尾高7.9%;抽雄期時畦首的株高比畦中低2.9%,差異不顯著,畦首部分的株高比畦中低11.4%形成顯著差異;抽雄期末到成熟期畦田各部分株高的差異略微減小。說明當灌溉畦長為240 m時,畦田內各部分的灌水量沿著畦長的方向差異較大,畦首由于灌水量較多,深層土壤的肥料將隨著過量的灌水而沿著畦長流動,而在畦田尾部由于水流無法推進到畦尾在畦中發生滲漏或者在畦尾雍水將影響到畦尾的土壤貯水量,所以導致240 m畦長內夏玉米株高長勢差異較大。

由圖2(d)分析說明L80和L120處理下的平均株高較高,且株高在各生育期均較為均勻,沿水流方向隨畦長變化不大;L240處理下的夏玉米株高在各生育期分布不均勻,形成了畦中>畦首>畦尾的分布趨勢,且畦中和畦尾的株高在拔節期后形成了顯著性差異。

4.2 畦長對夏玉米莖粗的影響

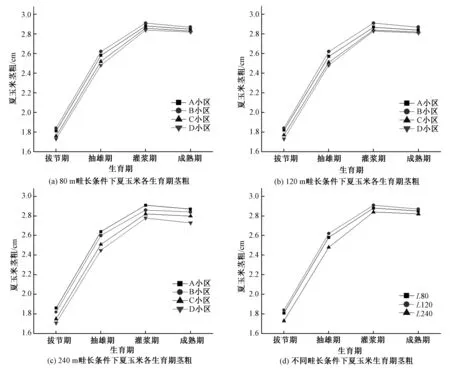

由圖3可知,隨著生育期的進行,夏玉米的莖粗逐漸增加,在苗期和拔節期生長最為迅速,拔節期末期增長速率減緩,灌漿期前期各處理的莖粗達到峰值,之后略微減小[5,6]。

由圖3(a)可知,L80畦長條件下,畦首、畦中、畦尾3個部分夏玉米的莖粗在不同生育期內長勢較為均勻,基本處于同一水平范圍內,沒有形成顯著性差異,這是因為當畦長為80 m時,畦田內各部分的灌水量較為平均且灌溉均勻度較高,所以80 m畦長對夏玉米莖粗基本沒有影響。

由圖3(b)可知,L120條件下,在生育期內的莖粗大小依次為畦中>畦首>畦尾,與株高的趨勢相似,但畦長、畦中、畦尾3個部分的莖粗在生育期內的差異較小,均沒有形成顯著性差異,說明120 m畦長供水較為均勻,夏玉米的莖粗沿畦長的變化不大。

由圖3(c)可知,L240條件下,在生育期內的莖粗變化大小依次為畦首>畦中>畦尾,夏玉米的莖粗隨著水流的方向由畦首到畦尾逐漸降低,且隨著生育期的進行差異明顯;拔節期時畦首的莖粗比畦尾高7.6%,達到顯著差異水平,隨著生育期的進行差異越來越顯著,在抽雄期達到了11.8%,抽雄期末差異略微減小但仍舊顯著。這是在灌水過程中,水流在畦田中央產生的雍水和深層滲漏,畦尾部分的供水量不足,畦田首中尾3部分的供水量差異較大且灌水均勻度較低。

由圖3(d)可知,不同畦長在生育期內的平均莖粗L120>L80>L240,且差異均未達到顯著水平。

圖3 不同灌水畦長條件下夏玉米各生育期莖粗動態情況分析圖Fig.3 Summer corn plant Stem diameter at different growth stages dynamic analysis figure furrow irrigation under different growth conditions

以上結果表明:L80和L120處理下,夏玉米的莖粗沿水流方向畦長生長較為均勻;在L240處理下的夏玉米株高在各生育期分布不均勻,沿水流方向畦長逐漸減小;不同畦長之間莖粗沒有形成顯著性差異,說明從整個畦長總體角度,莖粗受畦長影響較小。

4.3 畦長對夏玉米葉面積指數的影響

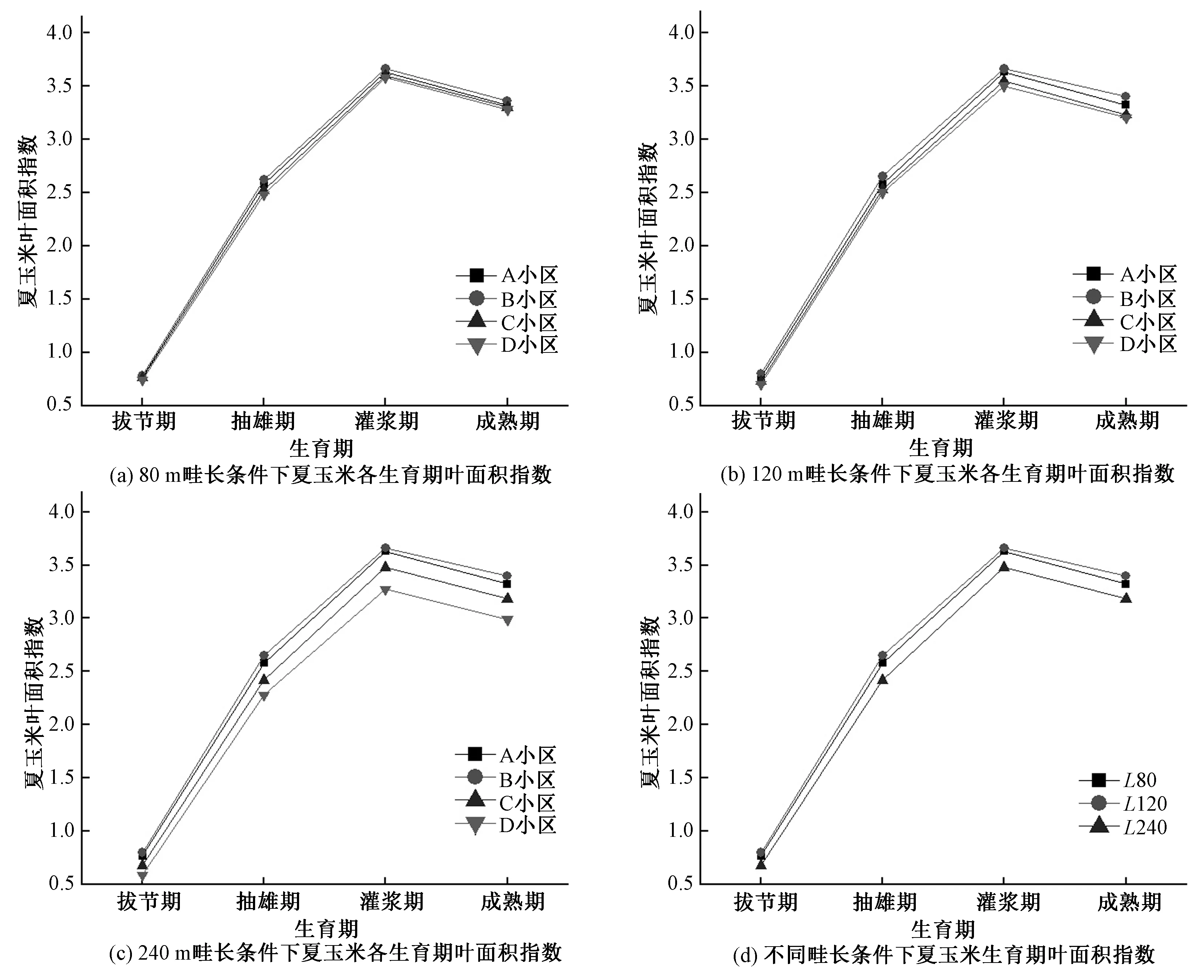

葉面積是反映作物結構的一項重要參數,不同處理下夏玉米各生育期的葉面積指數見圖4。葉面積全生育期各處理的變化規律基本一致,從苗期至抽雄期,夏玉米葉面積增長速度逐漸加快,抽雄吐絲期時,各處理的葉面積達到峰值,抽雄期末葉面積逐漸降低,各處理下的葉面積在生育期內的變化規律符合作物增長函數。

L80畦長條件下,在生育期內畦首、畦中、畦尾的葉面積指數均處于同一水平,見圖4(a),與株高和莖粗的趨勢相同,畦田各部分夏玉米的葉面積指數分布較為均勻,沒有形成顯著性差異,說明80 m的畦田各部分灌水均勻度較高灌水量也較為均勻,所以葉面積沒有發生顯著的差異。

由圖4(b)可知,L120畦長條件下,在生育期內的葉面積大小依次為畦首>畦中>畦尾,拔節期前畦首、畦中、畦尾3個部分的葉面積指數的差異較小,基本處于同一水平,抽雄期到灌漿期時畦首和畦尾葉面積指數差異逐漸增加,在灌漿期初達3.9%,未達到顯著差異,灌漿期后差異略微減小,說明120 m畦長灌溉特較為均勻,夏玉米的葉面積指數沿畦長的增加沒有形成顯著性的差異。

由圖4(c)可知,L240畦長條件下,在生育期內葉面積指數隨著畦田長度的增加呈現出遞減的趨勢。由于播種期灌水較為均勻拔節期前畦田內各部分的葉面積指數基本處于同一水平范圍內,抽雄期和灌漿期時葉面積大小依次為畦首>畦中>畦尾,抽雄期是畦首比畦尾高7.9%,灌漿期增加到10.2%,均達到顯著差異水平,灌漿期末到成熟期差異基本保持不變。這是因為在其他生育期灌水時,由于畦田過長水流無法順利推進到畦尾導致在畦田中部發生了滲漏或者在畦田中后部發生了大面積的雍水導致了深層的滲漏,使得畦田首中尾3部分灌水均勻度及其不平衡,灌水量差異很大,造成了240 m畦田內葉面積指數的顯著性差異。

由圖4(d)可知,葉面積指數大小在生育期內均表現為L80>L120>L240。

以上結果表明,L80和L120條件下夏玉米生育期內葉面積指數沿著畦長的方向首中尾之間差異未達到顯著水平,L240條件下葉面積葉面積指數沿畦長從畦首到畦尾呈減小趨勢。

5 不同畦長夏玉米全生育期灌水均勻度的動態分析

灌水均勻度是評價灌溉方式質量好壞的重要指標之一,它是作物是否得到充足水分的重要保證,是作物生長發育、籽粒形成、提高產量的重要因素。

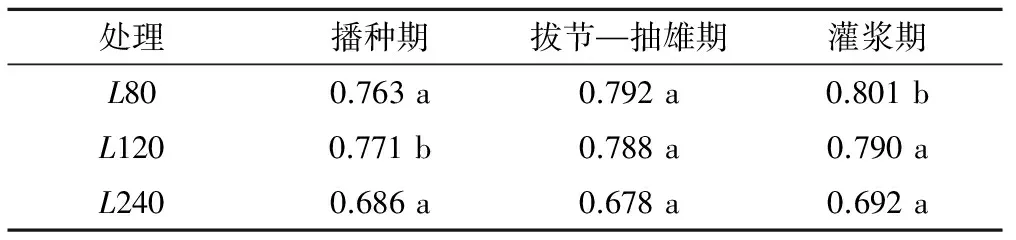

不同灌溉畦長在各生育期的灌水均勻度見表1。由表1可以看出,3種規格灌溉長度的畦田灌水均勻度隨著畦田長度的增加呈現“高—高—低”的大體趨勢,其中L80和L120灌溉畦長條件下3次灌水的均勻度均較高且沒有產生顯著差異,而L240的灌溉畦長與L80、L120相比較卻在各灌水時期都存在著顯著性的差異。

圖4 不同灌水畦長條件下夏玉米各生育期葉面積指數動態情況分析圖Fig.4 Summer corn plant LAI at different growth stages dynamic analysis figure furrow irrigation under different growth conditions

處理播種期拔節—抽雄期灌漿期L800.763a0.792a0.801bL1200.771b0.788a0.790aL2400.686a0.678a0.692a

注:采用DPS軟件的Duncan新負極差法進行多重比較,表中以小寫字母標記5%顯著水平,字母相同表示差異不顯著,字母不同表示差異顯著,下同。

不同灌水畦長內各處理畦首、畦中和畦尾在生育期灌水均勻度關系見圖5。由圖5可知,當改水成數相同,灌水均勻度隨著畦田長度的增加而逐漸減小。這是因為,短畦灌水時灌水效果較為均勻,畦首至畦尾灌溉比較平均,不會發生水流的大量匯集和滲漏損失;而長畦灌水后往往會發生灌溉水流在畦田中發生無法推進造成大量的水流滲漏損失和水流在畦田中部匯集造成土壤含水量較高,而畦田尾部含水量較低,從而降低了畦田的灌水均勻度。在全生育3次灌水條件下,播種期灌水的平均灌水均勻度比較低,而且不同灌溉畦長之間差距較為明顯。這是因為冬小麥收獲后秸稈還田不均勻對灌溉水流起到了一定的阻礙作用,而且在播種期各種規格畦田表土情況不同,平整度差異較大,所以會形成較大差異。由此說明:各規格灌溉畦長的灌水均勻度在隨著生育期的進行呈現出“低—高—高”的趨勢。L80和L120灌溉畦長條件下,各處理畦首、畦中、和畦尾的灌水均勻度較高,灌水效果好。而在L240灌溉畦長條件下灌水均勻度明顯降低。這說明在適當中短畦灌水條件下,灌水均勻度可以達到最大,灌水效果最明顯,也更有利于作物的生長發育。

圖5 不同灌水畦長內各處理小區生育期灌水均勻度Fig.5 Irrigation uniformity under Each processing cell growth within different irrigation furrow length

6 不同畦長對產量及其構成因素的影響

6.1 灌溉畦長對夏玉米產量及其構成因素的影響

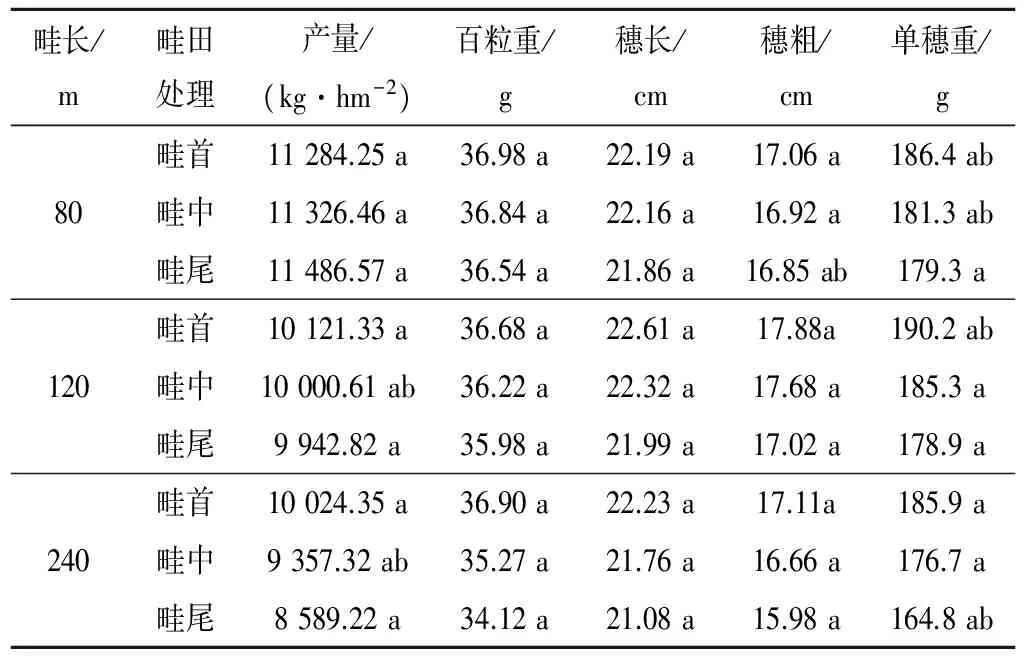

由表2可以看出,不同灌水畦長處理導致的土壤水分條件不同對夏玉米產量構成因素的各種性狀的影響不同。

表2 不同畦長處理夏玉米產量構成因素指標分析Tab.2 Different border lengths processing corn yieldcomponents index analysis

當灌溉畦長為80 m的條件下,夏玉米的產量依次為畦首﹥畦中﹥畦尾,即沿畦田方向的各處理產量從畦首到畦尾依次減小,但畦首、畦中、畦尾3部分的產量無明顯差異且均處于同一水平,平均產量為10 218.39 kg/hm2。百粒重的大小依次為畦首﹥畦中﹥畦尾,單穗重的趨勢與其相同,畦田內各部分之間變化不大且差異不顯著。穗長、穗粗隨著畦長的增加而減小,畦田首中尾之間均無顯著差異。

當灌溉畦長為120 m時,畦田的平均產量為10 008.72 kg/hm2。畦田各部分夏玉米的產量與80 m畦長的趨勢相同,隨畦長的增加而減小,其中位于畦首部分的產量比位于畦尾部分高8.6%,畦田首尾產量之間的差距較為顯著。單穗重沿畦長的方向逐漸減小,且畦首、畦中和畦尾間存在著顯著性的差異,其中畦首比畦尾增加了5.2%。穗長、穗粗隨著畦長的增加而減小,變化趨勢與80 m的畦長相同,畦田首中尾之間間長勢較為平均,無顯著差異。

當灌溉畦長為240 m的條件下,平均總產量為9 263.57 kg/hm2,明顯低于80和120 m的灌溉畦長,平均產量隨著距離畦首的距離增加而逐漸減少且變化顯著。其中畦尾部分比畦首的平均產量減少了15.39%,并且240 m的畦尾處理是所有畦長處理中產量最低的區域,這是由于畦田水流受到邊界條件的影響,雖然供水時間長,但是畦田過長,水流無法推進到畦田尾部而是在畦田前中部造成了滲漏,且農民對于長畦畦尾的耕作不到位造成的。單穗重的變化趨勢與80和120 m的畦長相同,但畦田首尾差異較為明顯,其中畦首部分比畦尾部分增加了14.5%,比畦中增加了9.7%。百粒重、穗長、穗粗均隨著畦長的方向增加而減小,但畦首、畦中、畦尾各處理之間的差異不顯著。

6.2 夏玉米土壤含水率與產量構成因素的關系

由表3可以看出,在夏玉米不同生育期內不同土層深度中,苗期和拔節期各土層深度的土壤含水量與產量的相關性差異不大,沒有達到顯著水平。抽雄期100和200 cm土層深度的土壤含水量與產量的關系沒有達到顯著水平,灌漿期各土層深度的土壤含水率與產量的相關性極其顯著[7,8]。成熟期時,各土層的土壤含水量相關系數相對較小,100和200 cm土層的土壤含水量與產量的相關系數出現了負值,說明在該生育期內土壤含水量對產量的相關性影響作用較小。

表3 各土層深度土壤含水量與產量及其構成因素之間的相關系數Tab.3 Correlation coefficient between soil water contentin different depths and yield factors

夏玉米百粒重與生育期內各土層深度的土壤含水量均呈現出正的相關關系,其中在苗期和灌漿期100和200 cm土層,抽雄期的100 cm土層的土壤含水量均與百粒重有顯著的相關性。在苗期、抽雄期和灌漿期,土壤含水量與百粒重的相關性隨著土層深度的增加先增加后減小,在拔節期和成熟期土壤含水量與百粒重的相關性隨著土層深度的增加而逐漸減小。

夏玉米穗長、穗粗在生育期內各土層深度的土壤含水量均呈現出正的相關關系,但均未達到顯著水平。隨著生育期的進行,相關系數值呈現出減小的趨勢。在各生育期內土壤含水量與穗長、穗粗的相關性系數均隨著土層深度的增加呈現出遞減的趨勢。

夏玉米在生育期內除成熟期100和200 cm土層土壤含水量均與單穗重呈現出顯著相關性,并且在生育期內土壤含水量與單穗重的相關性系數隨著生育期的進行而略微增加,在各生育期被隨著土層深度的增加而逐漸減小。

6.3 不同畦長處理下夏玉米的水分利用效率分析

由圖6分析可以看出,不同灌水畦長處理對夏玉米水分利用效率影響比較顯著。同一灌溉畦長條件下,隨著距離畦首長度的增加,畦首、畦中和畦尾的平均水分利用效率值呈現出遞減的趨勢,各處理之間的平均水分利用效率差異系數依次為L240>L120>L80;L80灌溉畦長條件下,從畦首到畦尾的平均水分利用效率基本處于同一水平狀態無顯著性差異;L120灌溉畦長條件下,位于畦首的處理比畦尾的處理平均水分利用效率值增加了8.41%,達到了顯著性水平;L240灌溉畦長條件下,位于畦首的處理比畦中和畦尾的處理分別增加了12.4%和20.9%,各處理之間差異顯著。綜合以上畦田各部分平均水分利用效率和產量結果分析,畦田灌溉水利用效率表現為:80 m畦長>120 m畦長>240 m畦長,其中80 m畦長的平均水分利用效率為25.12 kg/(hm2·mm),比120 m畦長增加了15.32%,比240 m畦長增加了23.69%,即在一定范圍內短畦有利于提高灌溉水利用效率,畦長越短的畦田灌溉水利用效率越高,灌水利用效率隨著畦田長度的增加而逐漸減小。

圖6 不同灌溉畦長處理夏玉米的水分利用效率Fig.6 The water use efficiency of irrigation at different border length treatment

7 結 論

(1)夏玉米的生長階段分為營養生長發育階段和生殖生長發育階段。其中農藝性狀的動態變化主要是指營養生長發育階段。隨著生育期的進行,夏玉米的株高、莖粗和葉面積也逐漸增加,在拔節期至抽雄期這些性狀指標的增加速度最快,抽雄期末期生長速度逐漸減慢,在灌漿期各項農藝性狀指標均達到峰值,灌漿期末期略微減小。通過對夏玉米在80、120和240 m 3種灌溉畦長條件下和同一畦長內畦首、畦中、畦尾3部分全生育期內農藝性狀生長發育指標的比較分析,80和120 m 2種畦田內夏玉米的農藝性狀長勢更為平均,變異系數較低,受畦田長度影響較小,沒有發生顯著性差異。

(2)隨著夏玉米生育期的進行,畦田的灌水均勻度受到灌溉畦長的影響愈加明顯,灌溉畦長的灌水均勻度在隨著生育期的進行呈現出“低—高—高”的趨勢。L80和L120條件下,沿畦長方向畦首、畦中和畦尾的灌水均勻度較高[9]。當畦長超過120 m這個范圍后,灌水均勻度將隨著灌溉畦長的增加而顯著降低。試驗過程中,80和120 m的灌溉畦長更適宜夏玉米生長發育期間對水分的要求,灌水均勻度較高,在灌水期間不會發生水流推進不利而和畦尾用水過多造成的水分深層滲漏。比較2種畦長綜合分析后,80 m的灌溉畦長更為適宜,節水效果更加明顯。

(3)夏玉米的穗長、穗粗隨著灌溉畦長的增加差異并不顯著,同一畦長條件下畦首、畦中和畦尾的穗長、穗粗也沒有形成顯著性差異。80 m畦長條件下,百粒重沿著畦長的方向較為平均沒有出現顯著性差異,120 m和240 m灌溉畦長條件下夏玉米的百粒重沿著畦長的方向逐漸減小,畦田內畦首、畦中和畦尾之間的差異較為顯著,畦田長度單穗重影響趨勢和百粒重基本相似,與崔振嶺等[10]結果相似。在80 m灌溉畦長條件下,夏玉米的產量及其構成因素表現較為平均,受畦長影響變異較小。

(4)在夏玉米的全生育期內,抽雄期和灌漿期的有效灌水對產量形成有著決定性的作用,是夏玉米形成高產節水的關鍵需水時期。在各生育期中,100 cm以上的土層的土壤含水量從拔節期后期開始對玉米籽粒的生長發育影響重大,40 cm以上的土層對夏玉米前期農藝性狀生長發育將產生較大的影響。

(5)畦田灌溉水利用效率表現為:80 m畦長>120 m畦長>240 m畦長,即在一定范圍內短畦有利于提高灌溉水利用效率,畦長越短的畦田灌溉水利用效率越高,灌水利用效率隨著畦田長度的增加而逐漸減小,短畦有利于提高灌溉水利用效率。80 m灌溉畦長條件下水分利用效率最高且分布最為均勻,產量為10 218.39 kg/hm2,水分利用效率為25.12 kg/(hm2·mm),是最值得推薦和使用的畦田長度。

綜合分析不同畦長的夏玉米田間灌水質量、土壤空間水分分布、作物生理特性、夏玉米產量和灌水利用率,結果表明,涇惠渠灌區最適宜的畦長為80 m。

□

[1] 張曉蓉.涇惠渠灌區節水灌溉發展對策探析[J].陜西水利,2012,(5):165-166.

[2] 許 迪,蔡林根,王少麗,等.農業持續發展的農田水土管理研究.北京:中國水利水電出版社,2000:183-216.

[3] 高振曉. 涇惠渠灌區冬小麥節水灌溉制度模式研究[D]. 陜西楊凌:西北農林科技大學,2014.

[4] 何武全,張英普,寇廣潮,等. 論大型灌區節水改造對策[J]. 西北水資源與水工程,2002,(1):50-52.

[5] 張俊鵬.不同覆蓋條件下夏玉米節水高效灌溉制度研究[D].河南新鄉:中國農業科學院,2009.

[6] 馬 龍, 毛全年, 李 強,等. 涇惠渠灌區秸稈還田條件下夏玉米節水灌溉制度試驗[J], 節水灌溉,2016,(3):15-23.

[7] 張 芮.成自勇.調虧對膜下滴灌制種玉米產量及水分利用效率的影響[J]. 華南農業大學學報,2009,(4): 98-101.

[8] 胡鐵民,王增麗,董平國.西北旱區制種玉米不同灌溉制度對土壤水分及產量的影響[J].節水灌溉, 2014,(1):27-31.

[9] 冀傳允,于振文,石 玉,等.不同灌溉改水成數對畦內水分分布、小麥耗水特性及產量的影響[J].水土保持學報,2014,(4):95-99.

[10] 崔振嶺, 陳新平, 張福鎖,等.不同灌溉畦長對麥田灌水均勻度與土壤硝態氮分布的影響[J]. 中國生態農業學報, 2006,14(3): 82-85.