小切口非超聲乳化白內障手術的臨床效果分析

陶 麗

本文就本院收治的白內障患者行小切口非超聲乳化白內障手術的臨床效果進行研究,結果如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

參與本次研究的90例患者均來源于本院2015年10月—2017年9月本院收治的白內障患者,其中行常規切口白內障囊外摘除術的45例患者設為對照組,行小切口非超聲乳化白內障手術的45例患者設為觀察組。對照組男16例,女29例,年齡59~88歲,平均年齡(71.45±6.21)歲。觀察組男18例,女27例,年齡44~85歲,平均年齡(70.91±6.94)歲。對比分析本次研究兩組患者的臨床基線資料,具有可比性(P>0.05)。

1.2 手術方法

觀察組患者行小切口非超聲乳化白內障手術,術前使用復方托吡卡胺散瞳,使用0.4%奧布卡因滴眼液予以表面麻醉,使用2%利多卡因球旁浸潤麻醉或是上方穹隆結膜下針點麻醉。使用開臉器開臉,在眼科顯微鏡下進行手術,在距角鞏膜緣后標準反眉字長度為4.50 mm鞏膜隧道切口,在前房注入黏彈劑之后連續環形撕囊,充分水分離,并將晶狀體核旋于前房,右手持晶狀體圈在晶體核下方將晶狀體核托住、左手持碎核刀將晶體核劈成兩半,分次緩緩脫出切口處,將殘余皮質沖洗干凈后,將后房型人工晶狀體植入于囊袋之內,角膜層間注入復方氯化鈉注射液封閉切口。

對照組患者行常規切口白內障囊外摘除術。開眼瞼后,在近角膜緣處的透明角膜10點至11點位用平面的角膜刀切長度為6.00 mm的切口,為避免對角膜內皮造成損傷注入黏彈劑充盈前房,環形撕囊,充分水分離,并將晶狀體核旋于前房,右手持晶狀體圈在晶體核下方將晶狀體核托住并將晶狀體核緩緩脫出切口處,將殘余皮質沖洗干凈后,將后房型人工晶狀體植入于囊袋之內,根據患者切口的閉合情況決定是否對傷口進行縫合。以下方法與觀察組保持一致。手術過程中密切觀察患者的情況,一旦發現問題及時解決。兩組患者手術、術后檢查由同一位醫生進行。

1.3 觀察指標

觀察兩組患者手術前與手術后3個月的裸眼視力、散光度、眼壓、前房深度指標情況。

1.4 統計學處理

本次研究中所產生的數據均采用統計學軟件SPSS20.0進行分析,以(%)來表示計數資料,同時以χ2來進行檢驗;以(x±s)來表示計量質量,同時以t來進行檢驗,P<0.05表示差異具有統計學意義。

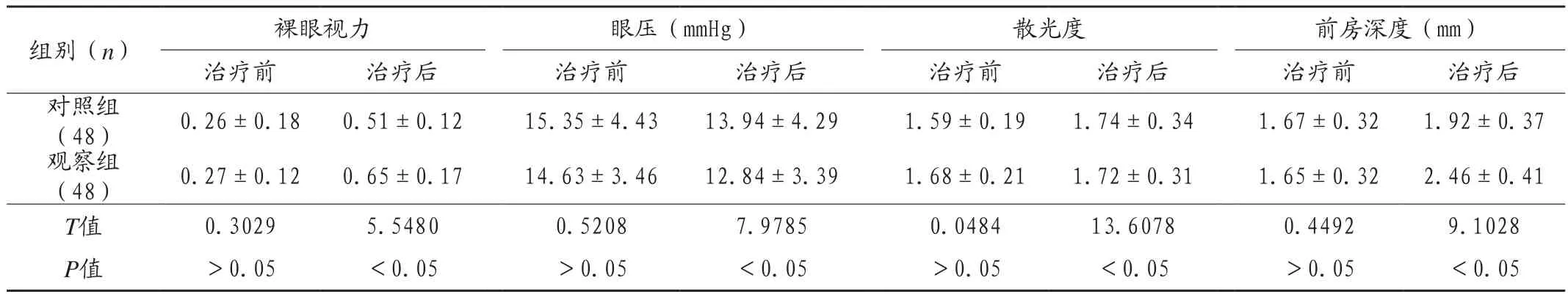

表1 兩組患者治療前后裸眼視力、眼壓、散光度、前房深度指標改善情況(x±s)

2 結果

對比兩組患者裸眼視力、眼壓、散光度、前房深度各項指標,治療前不具有統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組各項指標改善情況比對照組明顯(P<0.05)。見表1。

3 討論與結論

臨床治療白內障最多的手術是小切口非超聲乳化白內障手術與超聲乳化白內障手術,其中超聲乳化手術是臨床治療白內障最有效的方法。

本次研究來源于本院收治的90例白內障手術患者,將其中行常規白內障囊外摘除術的患者設為對比組,將行小切口非超聲乳化白內障手術的患者設為觀察組,對比兩組患者的治療效果。就研究得出的結果表明,觀察組患者術后的裸眼視力、散光度、眼壓以及前房深度指標的改善情況相對對照組而言更加明顯,差異較大(P<0.05)。

綜上所述,小切口非超聲乳化白內障手術與常規切口白內障囊外摘除術相比,臨床療效好、創傷輕,患者視力恢復快,散光小且手術費用低,更適合基層醫院,值得臨床推廣。

[1] 劉蕾.超聲乳化白內障吸除術與小切口非超聲乳化白內障吸除術治療白內障的療效與安全性比較[J].中華眼科醫學雜志(電子版),2015,5(3):135-139.

[2] 黃藝,伍繼光,楊明善.超聲乳化與小切口非超聲乳化治療白內障的療效對比研究[J].中國現代醫生,2014,8(17):15-17.